Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

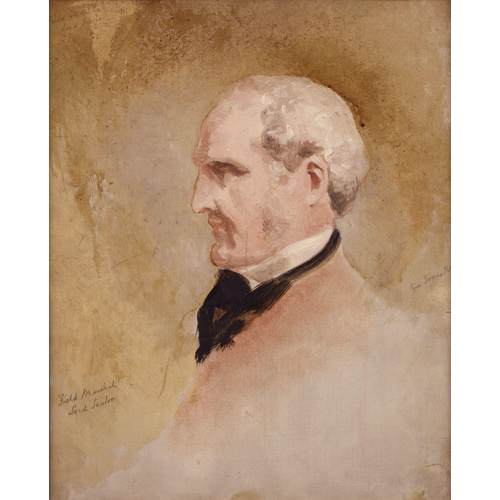

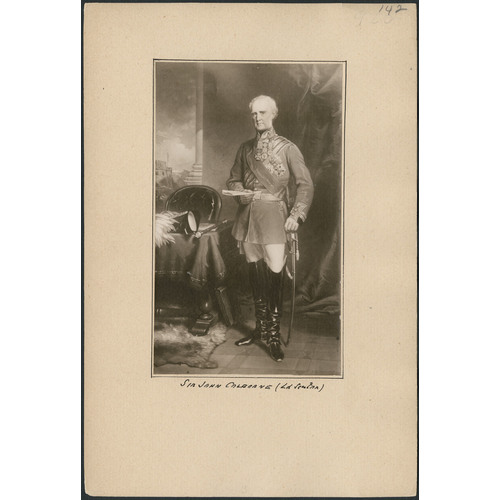

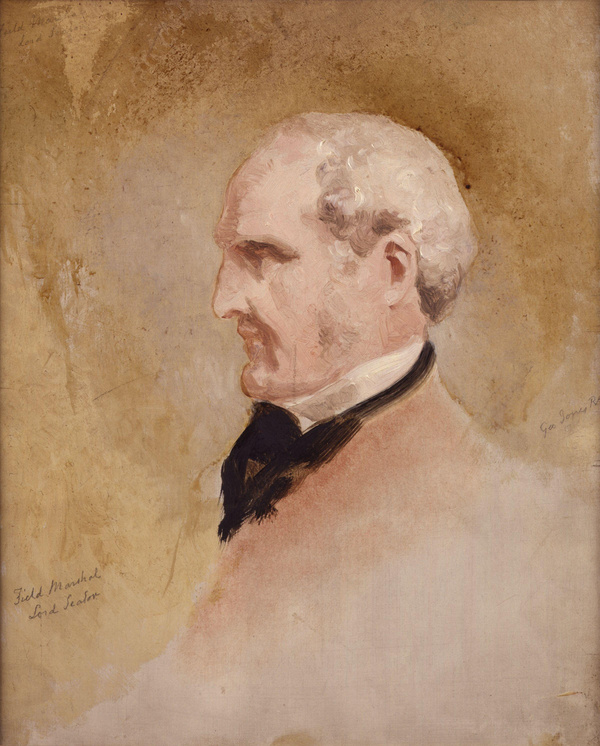

COLBORNE, JOHN, 1er baron SEATON, soldat et administrateur colonial, né le 16 février 1778 à Lyndhurst, Hampshire, Angleterre, fils unique de Samuel Colborne et de Cordelia Anne Garstin, décédé le 17 avril 1863, à Torquay, Devonshire, Angleterre.

Orphelin à l’âge de 13 ans, John Colborne fit ses études au Christ’s Hospital, à Londres, et à Winchester College. Il s’engagea dans l’armée en 1794, en qualité d’enseigne dans le 20e régiment, et s’éleva jusqu’au grade de feld-maréchal sans acheter une seule de ses promotions. Quoiqu’il ne fût pas d’un tempérament agressif, il tenait à ce que ses états de service fussent reconnus, et il lui arriva de signaler – avec succès d’ailleurs – qu’une promotion lui était due.

Promu lieutenant-capitaine en 1799, il servit à Helder, Pays-Bas, et, en qualité de capitaine, en Égypte, à Malte et en Sicile. En 1806, il fut nommé secrétaire militaire auprès du général Henry Edward Fox, commandant en Sicile et en Méditerranée. Sir John Moore le promut major en 1808 et fit de lui son secrétaire militaire. Colborne l’accompagna en Suède et au Portugal ; à La Corogne (Espagne), Moore demanda avant de mourir que Colborne soit promu au grade de lieutenant-colonel. Colborne changea d’unité à deux reprises, entre 1809 et 1811, avant de joindre le régiment où il fit carrière, le 52e régiment de l’ Oxfordshire Light Infantry, un des trois célèbres régiments de la Light Brigade.

Après avoir servi sous les ordres du duc de Wellington dans la péninsule Ibérique, à Ocaña, Busaco et Albuera, il assuma le commandement du 52e régiment. En janvier 1812, il subit une grave blessure en menant l’attaque à Ciudad Rodrigo. Désormais infirme d’un bras, il n’en retourna pas moins au service actif en juillet 1813, assumant temporairement le commandement d’une brigade dans les batailles de la Nivelle et de la Nive dans les Pyrénées. Il commanda de nouveau le 52e régiment au début de 1814 à Orthez et à Toulouse (France). Promu colonel en 1814 lorsque la paix fut rétablie, il fut, en janvier 1815, parmi les premiers à recevoir la médaille de chevalier commandeur de l’ordre du Bain. Dans l’intervalle, il accepta les fonctions d’aide de camp du prince régent et de secrétaire militaire auprès du prince d’Orange, commandant des forces armées britanniques dans les Pays-Bas.

Un événement des plus marquants pour la carrière de Colborne se produisit en 1815, après l’évasion de Napoléon de l’île d’Elbe. Envoyé en Belgique, le 52e régiment s’intégra à la Light Brigade du major général sir Frederick Adam, qui était chargée de maintenir les communications à l’extrême droite de la ligne britannique à Waterloo. La brigade faisait face à une partie considérable de la célèbre Garde impériale de Napoléon et avait pour but d’empêcher tout mouvement visant à faire fléchir la ligne britannique. Quand, le 19 juin 1815, il devint évident que la Garde impériale se préparait à lancer une colonne vers le nord à travers les lignes des alliés, la Light Brigade fut dépêchée à l’avant et prit position face à l’est pour diriger un tir de flanquement dans les rangs de la colonne française en marche. Au moment propice, cependant, et après les premières salves de la brigade, Colborne, agissant de son propre chef avec beaucoup de courage et d’initiative, fit sortir le 52e régiment des lignes et lança ses troupes dans une charge téméraire qui mit immédiatement la Garde impériale en déroute. Au moment où la Garde, prise par surprise, s’enfuyait en désordre, le reste de l’armée française s’effondra dans une confusion totale le long de la route de Charleroi. On a prétendu que l’action audacieuse de Colborne avait assuré la victoire à Waterloo, quoique Wellington ne lui ait jamais reconnu un effet décisif. Néanmoins, le « colonel du 52e » fut largement acclamé de toutes parts et reçut des décorations en Angleterre, en Autriche et au Portugal.

Au cours de la longue paix qui s’ensuivit, Colborne garda de solides attaches dans l’armée, mais il accepta également une série de postes civils. Le succès qu’il connut dans ces fonctions était dû, en grande partie, à sa remarquable carrière militaire et à sa forte personnalité, mais aussi au charme et à l’amabilité de sa femme Elizabeth, fille de James Yonge, rector de Newton Ferrers, dans le Devonshire. De leur union, en 1813, naquirent de nombreux enfants, dont deux fils qui plus tard allaient devenir des généraux. La famille Colborne était réputée pour la chaleur de son accueil, sa simplicité et sa générosité. Ce fut un facteur d’équilibre important pour un gouverneur civil dont l’allure militaire et la réserve naturelle n’étaient guère atténuées par un caractère vif, presque emporté. Toutefois, derrière la brusquerie, se cachait une nature dévouée, disciplinée, qui avait été marquée par plusieurs deuils, une formation rigoureuse et surtout par des convictions religieuses profondes. Colborne vivait dans une atmosphère anglicane : son beau-père, Thomas Bargus, le père et le frère de sa femme appartenaient au clergé anglican et sa femme elle-même était très dévote ; il comptait des anglicans parmi ses amis, tel Henry Phillpotts, évêque d’Exeter, dont le frère, George, fut l’aide de camp de Colborne au Haut-Canada. Il conseillait à son fils James de se consacrer « à l’étude du Christ et de lui-même ce qui est la façon la plus sage de se préparer à tout ce qui peut nous arriver ». En plus de servir de guide pour sa conduite personnelle, la religion était pour lui une garantie du maintien de l’ordre et de la hiérarchie dans la société et le gouvernement. Cependant, sa simplicité et l’absence de toute affectation de sa part le protégeaient contre l’accusation de fausse dévotion.

Promu major général en 1825, il fut lieutenant-gouverneur de l’île de Guernesey de 1821 à 1828, ce qui consolida davantage sa réputation d’administrateur compétent et de leader populaire. De multiples façons, les années qu’il passa à Guernesey lui servirent d’apprentissage pour ses fonctions au Haut-Canada, dont il fut le plus habile gouverneur. À Guernesey, Colborne poursuivit le travail de sir John Doyle qui avait apporté de grandes améliorations aux communications, au régime fiscal et aux installations portuaires. Après la dépression qui suivit les guerres napoléoniennes et l’âpre lutte entre Guernesey et Whitehall au sujet de la réforme des Corn Laws, Colborne s’efforça d’assurer à nouveau la fidélité des habitants de l’île. Sa nomination coïncida heureusement avec celle d’un nouveau premier magistrat municipal, Daniel De Lisle Brock, propriétaire guernesiais de marque et frère de sir Isaac Brock*, dont Colborne allait assumer les fonctions militaires et civiles sept ans plus tard. Un autre Guernesiais, le major général sir Thomas Saumarez, avait été commandant à Halifax ainsi que président du Conseil et commandant en chef au Nouveau-Brunswick durant la guerre de 1812. Bref, Colborne trouva dans la minuscule société de Guernesey une source d’inspiration et d’intérêt à l’égard des colonies britanniques en Amérique du Nord.

L’administration Colborne-Brock regagna rapidement la confiance populaire en adoptant diverses mesures : prolongement du réseau routier, financement de travaux publics par un impôt indirect, augmentation du nombre de liaisons régulières avec l’Angleterre, construction d’une fonderie – la première dans l’île – de nouveaux quais et de marchés publics. Cette politique eut pour conséquences de freiner l’émigration, d’augmenter la valeur des terres arables et d’améliorer les services urbains. Colborne allait plus tard suivre le même programme d’action au Haut-Canada. Ses réalisations à Guernesey se rapprochent encore davantage de celles du Haut-Canada dans trois domaines particuliers. En premier lieu, Colborne neutralisa la force croissante des « sectaires », principalement les méthodistes wesleyens, en consolidant la position de l’Église d’Angleterre ; en second lieu, avec l’aide de Brock, il prépara le terrain pour l’abolition de la dîme qui engendrait beaucoup de ressentiment à l’égard de l’Église d’Angleterre ; troisièmement, il rouvrit une école préparatoire de garçons, Elizabeth College, dans le but de raffermir l’enseignement, la religion d’État et une élite dominante.

Nommé lieutenant-gouverneur du Haut-Canada le 14 août 1828 pour succéder à sir Peregrine Maitland*, Colborne arriva à York (Toronto) le 3 novembre. Il n’allait pas avoir la tâche facile : le comportement hautain de Maitland et les ambitions mondaines de sa femme avaient favorisé la transformation du leadership naturel des éléments conservateurs de la société en un establishment tory artificiel. Ce « Family Compact » suscitait une irritation grandissante chez les agrariens radicaux des régions rurales et chez les mécontents des régions urbaines, tels William Lyon Mackenzie et Francis Collins*, chez les non-conformistes en matière de religion, tel Adolphus Egerton Ryerson*, chez les Américains nés aux États-Unis et les jacksoniens, tel Marshall Spring Bidwell*, et chez les modérés, tels Robert* et William Warren Baldwin*, dont la préférence pour des mesures conservatrices était atténuée par l’inquiétude que provoquait l’arrogance de la classe dominante. L’arrivée de Colborne fit espérer une réforme des abus et la mise en œuvre de mesures libérales, ce qui allait mettre à dure épreuve sa nature conservatrice et sa conception toute militaire de ses devoirs et des limites de la constitution. Sa carrière militaire l’avait habitué à adopter la ligne dure dans les questions de responsabilité constitutionnelle et d’autorité suprême. Il ne serait pas complice advenant le fait que les colonies défient directement les régimes constitutionnels en place. Cependant, les efforts qu’il avait déployés pour défendre les intérêts de Guernesey l’avaient préparé à faire face à certains des problèmes du Haut-Canada. Des changements habiles dans la composition du Conseil législatif, un renversement de la tendance centralisatrice à York, sa liberté à l’égard des cliques de conseillers, l’esprit d’entreprise et la compétence administrative de l’exécutif allaient peut-être servir de substituts à des réformes constitutionnelles radicales.

La capitale du Haut-Canada comptait sept fois moins d’habitants que celle de Guernesey, et le mode de vie de Colborne irait de pair avec le village qu’était en réalité l’agglomération d’York avec ses 2 200 habitants. La simplicité de ses manières et l’absence de toute prétention dans sa maison tranquillisèrent très vite les esprits. Pressé d’intervenir dans les causes célèbres du juge John Walpole Willis* et dans le procès en diffamation intenté à Francis Collins, que les radicaux avaient utilisé à leur avantage, il s’en tint aux procédures habituelles de la loi et de l’appel puis exerça avec succès des pressions modérées pour que le gouvernement impérial règle ces questions avec indulgence.

Toutefois, Colborne était arrivé à York peu après les plus chaudes élections de l’histoire de la colonie. Ces élections avaient donné une victoire retentissante aux réformistes ; cependant, la capitale avait réélu le candidat tory et chef du Compact, John Beverley Robinson. Colborne se trouva entre deux feux. D’un côté il y avait les membres du « Family Compact » et leurs partisans : à York, le tiers des familles liées de quelque façon au gouvernement, les fournisseurs des membres influents du compact, les commerçants prospères et, à travers toute la province, des groupes de partisans appuyés par une population rurale qui commençait à s’inquiéter de la situation politique mais demeurait tout de même modérée. D’un autre côté, un parti réformiste dont les protestations étaient fondées et qui était dirigé par des hommes politiques comme Bidwell, John Rolph et les Baldwin ; ce parti était stimulé parle radicalisme quelquefois excessif de certains politiciens parmi lesquels le plus réaliste était Mackenzie. En outre, l’ambiguïté de la situation en Grande-Bretagne compromettait encore davantage sa position. Une commission d’enquête de la chambre des Communes britannique avait, à l’automne de 1828, sévèrement critiqué la mainmise du Conseil législatif sur la province, les prétentions de l’Église d’Angleterre à un traitement de faveur et le projet que caressait l’archidiacre John Strachan de fonder une université anglicane. Toutefois, l’ancien commandant de Colborne, le duc de Wellington, était maintenant premier ministre, et il était peu probable que le libéralisme des Communes influence jamais le Duc de fer. Colborne lui-même déclara que le rapport avait « fait beaucoup de tort dans les deux provinces en fournissant aux mécontents des arguments qui rencontraient leurs vues ».

Devant une Assemblée pressée de se réunir et d’entreprendre le nettoyage des écuries d’Augias, Colborne employa la prudence, la conciliation et l’amabilité pour détendre une situation difficile. Loin d’être captif des préjugés du « Family Compact », il arrivait avec ses propres convictions, acquises au cours de son premier mandat de gouverneur. Il évita de propos délibéré de fréquenter les chefs du compact, notamment Strachan, dont la « Charte ecclésiastique » et le projet de fonder une université avait probablement assuré la victoire aux réformistes lors des élections de 1828. La nomination de Robinson au poste de juge en chef en juillet 1829 lui facilita également la tâche en limitant la liberté de manœuvre de ce stratège important du compact et en suscitant l’occasion de tenir une élection partielle dans York, ce qui permit à Robert Baldwin, un modéré, de se faire élire à l’Assemblée. Mais les réformistes alléguèrent qu’il revenait à l’orateur (président) et non au gouverneur de décréter une élection. Colborne se plia aimablement à leur requête, et Baldwin fut de nouveau élu en 1829.

La façon dont Colborne s’acquitta de ses fonctions dans les débuts inspira confiance. L’Assemblée de 1829–1830 adopta bon nombre de lois judicieuses sur l’amélioration du réseau routier, l’expansion du commerce, l’indemnisation aux victimes de la guerre de 1812 et l’aide aux sociétés d’agriculture, réalisations auxquelles Colborne avait déjà été étroitement lié à Guernesey.

Cependant, dans d’autres domaines, les choses allaient moins bien. À la session de 1829, Mackenzie introduisit les 31 célèbres griefs et résolutions, dont plusieurs sommaient Colborne de se prononcer sur des questions constitutionnelles fondamentales, telles que l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’établissement de l’Église, l’autonomie de la province dans l’administration des affaires internes ainsi que la composition et le rôle des conseils exécutif et législatif. Sir John refusait de défendre des positions constitutionnelles qui, à son avis, devaient décemment être déterminées en Angleterre ; mais il considérait que la constitution laissait à désirer et il fit part de son opinion aux autorités impériales, ajoutant que Whitehall devrait étudier la question. Colborne voyait l’Assemblée comme un forum de discussion, mais il s’inquiéta de l’intransigeance dont faisait preuve le Conseil législatif en bloquant souvent des mesures que l’Assemblée appuyait fortement. Cependant, il n’était pas prêt à renforcer l’Assemblée elle-même pour autant. Ses hésitations découlaient en partie de la conception qu’il avait de son rôle du point de vue constitutionnel et probablement aussi du rôle de l’Assemblée dans l’approbation des crédits. En effet, grâce à la prospérité générale, la province jouissait de revenus indirects si importants que durant ses premières années au Haut-Canada Colborne n’eut pas à demander à l’Assemblée de voter des crédits, ce qui influença grandement sa façon de concevoir le rôle et les pouvoirs de la chambre.

La question religieuse constituait une autre source éventuelle de difficultés. Tout en essayant dès son arrivée de se tenir à l’écart des activités politiques de Strachan et même de les critiquer, Colborne n’était pas de ceux qui dissimulaient leurs convictions religieuses. Ses idées sur l’organisation religieuse étaient tout aussi orthodoxes que ses critères de conduite militaire. Les « sectaires » étaient des guérilleros : les confessions devaient être conservées et le nombre de leurs membres, augmenté. À Guernesey, il avait été témoin d’une augmentation remarquable du nombre de sectes, et en particulier du nombre des wesleyens ; un rapport contemporain prétendait, toutefois, que le phénomène avait stimulé le clergé anglican. Au Haut-Canada, Colborne s’inquiétait de la force grandissante des méthodistes, du fait que l’Assemblée de 1828, fortement réformiste, était souvent appelée « l’Assemblée des sacoches » (par allusion aux sacoches portées par les prédicateurs méthodistes itinérants) et en raison des appuis que se gagnèrent les méthodistes en 1829 grâce à leur nouveau journal, le combatif Christian Guardian. En outre, le rédacteur en chef, Adolphus Egerton Ryerson, était favorable à beaucoup d’idées de Mackenzie. Colborne devrait inévitablement faire face aux méthodistes, mais l’expérience acquise à Guernesey l’amena à chercher de meilleurs moyens que ceux utilisés par Strachan pour défendre l’établissement de son Église.

L’indépendance, la droiture et le conservatisme dont fit preuve très tôt le nouveau gouverneur désarmèrent rapidement tout le monde sauf les extrémistes des deux tendances. En outre, il se montra disposé à effectuer des changements dans la composition du Conseil législatif en y nommant des personnes qui ne faisaient pas partie de la clique d’York, même s’il ne se reconnaissait pas la compétence constitutionnelle pour changer les fonctions du conseil. Cet accommodement soigneusement conçu influença le résultat des élections rendues nécessaires à la suite de la mort de George IV en 1830. Les réformistes, qui avaient de belles réalisations à leur crédit au niveau des comités de l’Assemblée mais dont le parti manquait de cohésion, subirent alors de lourds échecs, ne récoltant que 17 des 51 sièges. La réputation de Colborne réunit modérés et conservateurs dans une Assemblée renouvelée et bien disposée. Durant le reste de son mandat, et en dépit du radicalisme grandissant de Mackenzie, Colborne fit preuve de beaucoup d’initiative et de leadership. À plusieurs reprises, sans se soucier des querelles entre réformistes et radicaux, il poursuivit résolument ses « bonnes œuvres ». Qu’il ait négligé d’informer ses supérieurs du ministère des Colonies sur beaucoup de ses activités est imputable en partie à son dévouement et en partie aux changements trop fréquents de supérieurs : en effet, il y eut six ministres des Colonies pendant les neuf ans que dura son mandat de gouverneur.

Colborne concentra ses efforts sur des améliorations concrètes dans le domaine des communications, des routes, des ponts et des places de marché, toutes choses bénéfiques dans une colonie dont la population était fort dispersée. Il était également bien décidé à faire progresser en nombre et en qualité la collectivité britannique dans le Haut-Canada au moyen de l’immigration et de l’instruction. Il incombait au gouvernement d’aider les immigrants dans le besoin et, en retour, de s’assurer leurs services pour le défrichage des terres et la construction des routes : les immigrants trouveraient ainsi rapidement du travail et garderaient un bon moral. Quand l’expansion d’York se trouva bloquée par des terrains réservés aux militaires, le gouverneur fit déplacer cette « réserve » ; il paya £1 175 de sa poche pour des réparations aux ponts sur les rivières Don et Humber afin d’améliorer les communications, sommant l’Assemblée de le rembourser.

Il était important d’apporter des améliorations dans les villes mais il fallait aussi encourager la croissance en milieu rural. En combattant l’isolement, on attirerait plus de monde et plus de capitaux. Colborne adopta comme stratégie de concentrer les efforts sur quelques cantons, établissant dès les débuts une solide organisation afin de favoriser un développement rapide et une saine administration. À Cobourg, Peterborough et London, il ouvrit des bureaux d’aide aux immigrants et encouragea la fondation des sociétés locales d’immigrants. En 1829, il lança un programme de colonisation, appelé « l’Ops Township experiment », qu’il étendit par la suite aux cantons de Douro, d’Oro et de Dummer, ainsi que le long de la vallée de l’Outaouais et dans le sud-ouest entre les terres du colonel Thomas Talbot* et la Huron Tract. Conformément aux plans prévus dans le programme, on construisit des routes d’accès aux nouveaux établissements et des abris temporaires dans les nouveaux secteurs, et on ouvrit des bureaux d’immigration à Montréal, Prescott et Cobourg. Les agents du gouvernement vendaient les approvisionnements bon marché aux nouveaux venus, jusqu’à ce qu’ils soient bien établis. Aux indigents qui avaient loyalement mis leurs terres en valeur mais qui manquaient d’argent, on permit de retarder le paiement de leurs dettes ou on créa artificiellement des emplois à leur intention pour leur permettre de les payer. Les réformistes protestèrent contre le coût élevé du programme de colonisation et prirent en mauvaise part la décision unilatérale de l’exécutif d’y consacrer les fonds publics ; les conservateurs se vexèrent de l’aide apportée aux immigrants indigents, qui, ils en étaient convaincus, allaient bientôt rallier les rangs des « démocrates ». Mais on s’attendait à ce que l’Assemblée et le ministère des Colonies appuient les ambitieux programmes de Colborne – souvent après qu’ils eurent été mis en marche sans consultation préalable.

La politique de colonisation de Colborne poursuivait un double but : attirer un plus grand nombre d’émigrants qui quittaient l’Angleterre et ainsi réduire l’influence et le volume de l’immigration américaine au Haut-Canada. Jusqu’en 1833, il envisagea de constituer dans l’ouest de la province une subdivision avec London comme centre, dans le but de combattre les forces du « républicanisme » dans cette région. Les efforts de Colborne visant à augmenter le nombre d’immigrants et à réduire le phénomène de la réémigration aux États-Unis furent couronnés de succès. De plus, en partie grâce à son esprit de décision lors de l’épidémie de choléra de 1832, York se transforma en une sorte de refuge pour les habitants des autres localités qui venaient y chercher de meilleurs soins et de meilleures mesures préventives. En conséquence, le taux d’immigration se maintint à un niveau élevé entre 1830 et 1833 ; la population de la province augmenta de 50 p. cent et celle d’York fit plus que doubler.

Grâce à cet apport considérable de colons anglais et grâce à ces heureuses mesures, Colborne put, dès 1834, prédire sans se tromper que la stabilité politique de la province, et par là il entendait un électorat conservateur et laborieux, était assurée. Si on considère qu’il institua également un autre programme pour attirer dans les régions rurales du Haut-Canada une classe de gentlemen-farmers formée de médecins, de membres du clergé et d’officiers en demi-solde provenant de la Grande-Bretagne, on peut l’excuser jusqu’à un certain point de ne pas avoir attiré l’attention de Whitehall sur les critiques immodérées de la minorité que dirigeait Mackenzie. Il croyait que la meilleure tactique politique et militaire consistait à établir une population nombreuse et stable qui, au lieu de revendiquer sans cesse, prendrait en main la défense de ses propres intérêts. La ligne de démarcation entre la politique de grandeur de Colborne et les visées purement intéressées du compact n’était cependant pas toujours nette, et, en matière religieuse, sa politique constituait une source éventuelle de conflits.

Colborne n’avait pas voulu, en 1828, se rallier à la proposition de Strachan de fonder une université dans une colonie aussi jeune. Il ne pouvait pas non plus approuver les tactiques de Strachan de lier son Église aux intérêts de la société. En conséquence, il n’accorda aucune aide à King’s College, et, fort de l’expérience acquise à Guernesey, il créa d’abord une école préparatoire classique anglaise, Upper Canada College, d’où sortiraient des étudiants cultivés prêts à recevoir une formation universitaire. Colborne attachait une grande importance à la formation qu’il avait reçue et, durant toute sa vie, il poursuivit l’étude des classiques, des mathématiques, de la rhétorique, de l’histoire et des langues modernes. Déconcertant son conseil et ses supérieurs à Whitehall par son ardeur et son sens de l’organisation, il ouvrit l’école avec une demi-douzaine de maîtres qualifiés, tels que Joseph Hemington Harris*, provenant des rangs du clergé anglais. Sir John était au courant que les méthodistes se préparaient à fonder l’Upper Canada Academy, mais ses élèves à lui seraient les fils de « gentlemen ». En utilisant pour sa nouvelle école des fonds de réserve de l’enseignement public et des sommes destinées à l’université, Colborne se préparait à voir surgir l’opposition de toutes parts.

La façon dont Colborne s’y prit pour assurer l’enseignement et de meilleures conditions de vie aux Indiens constitue une seconde preuve de son funeste entêtement dans les questions religieuses. N’entretenant plus d’espoir du côté de l’Église d’Angleterre, il se tourna, ironiquement, vers les méthodistes qui, eux, avaient l’esprit missionnaire. Cependant au cours d’une série de négociations secrètes, Colborne encouragea les dirigeants wesleyens britanniques de préférence aux épiscopaux canadiens de Ryerson, ce qui eut pour effet de remettre à la mode l’opinion qui avait cours à l’époque de Maitland, à savoir que les méthodistes canadiens étaient déloyaux. En apparence, les wesleyens britanniques furent encouragés à revenir pour s’occuper des missions indiennes, mais leur venue servait également les buts de Colborne en renforçant les sentiments antiaméricains et antirépublicains au Haut-Canada et en forçant les conservateurs « naturels » comme Ryerson à relâcher leurs liens avec les radicaux et à modérer leur opposition à l’établissement de l’Église. De telles tactiques, toutefois, semèrent la division et sapèrent ses objectifs conservateurs d’unification.

Le geste le plus controversé du gouverneur fut la décision, qu’il prit en janvier 1836 seulement, juste avant de quitter le Haut-Canada bien que l’affaire eût été envisagée depuis 1831, de désigner des terres pour les cures de l’Église d’Angleterre. L’Acte constitutionnel de 1791 et les instructions ambiguës des divers secrétaires aux Colonies justifiaient sa décision d’assigner spécifiquement 15 000 acres des « réserves » du clergé et 6 600 acres des terres de la couronne aux 44 cures anglicanes à travers la province, mais Colborne choisit un moment particulièrement inopportun. Il s’opposa avec succès aux désirs de son conseil d’ajouter une juridiction d’ordre spirituel à ces importantes concessions – ce qui aurait confirmé l’établissement officiel de l’Église d’Angleterre – mais les radicaux, les réformistes et beaucoup de modérés ne se préoccupaient guère de telles subtilités. La crise des cures, qui allait accentuer certainement le malaise social de 1837, décida le ministre des Colonies, lord Glenelg, à rappeler Colborne au début de 1836.

Arrivé à New York à la fin de mai 1836, Colborne reçut de Glenelg une dépêche inattendue le nommant commandant en chef des forces armées dans les deux Canadas. Colborne sentait que Glenelg le nommait à ce poste en témoignage de respect, malgré qu’il ait été obligé de le relever de ses fonctions au Haut-Canada, et aussi parce qu’il était un chef militaire d’expérience dont la présence au Bas-Canada inciterait peut-être à la modération et préviendrait les troubles civils. La connaissance qu’avait Colborne du Bas-Canada se limitait probablement aux impressions reçues lors d’un séjour chez des membres de la collectivité anglophone de Montréal, de février à mai 1836.

Fidèle au devoir, Colborne se rendit à Montréal, tout en critiquant, en privé, le gouverneur général lord Gosford [Acheson*] d’avoir fait venir au Bas-Canada un régiment de Halifax, geste non nécessaire selon lui et susceptible de semer l’inquiétude. Au cours de l’été de 1837, il ne prévoyait pas de rébellion, croyant au contraire que les assemblées publiques où Louis-Joseph Papineau* adressait la parole, quoique d’un « caractère très séditieux », ne produiraient « pas grand effet ». Néanmoins, dès octobre, il avait fortifié Québec, commandé des approvisionnements militaires et recruté des troupes en prévision d’une éventuelle rébellion. Au cours de l’automne, la situation politique empira ; le 13 novembre, la femme de Colborne écrivit que « tout le pays avait [...] apparemment changé durant la brève période des deux dernières semaines, et penchait maintenant du côté de la révolution ». Quand éclata la rébellion le 16 novembre, Colborne mit rapidement l’armée régulière et la milice sur un pied de guerre, faisant même appel aux troupes régulières du Haut-Canada, tant il avait confiance dans les mesures qu’il avait prises antérieurement dans cette province. Les troupes reçurent des raquettes, et 100 traîneaux furent mis à leur disposition ; il fallut débourser £100 pour fermer les portes de Québec qui, n’ayant plus servi depuis belle lurette, étaient rouillées ; les anciens combattants du 52e régiment de Colborne offrirent leurs services avec enthousiasme, et Colborne mena personnellement une troupe de 2 000 hommes munie de pièces d’artillerie contre les rebelles. Dès la fin de décembre 1837, l’insurrection était matée.

Cependant, Colborne ne pouvait espérer une retraite hâtive, car le gouverneur général Gosford ayant brusquement donné sa démission il revenait à sir John, en sa qualité d’administrateur, de décider du sort des rebelles. Le combat armé contre les rebelles ayant été mené avec beaucoup de fermeté, Colborne aurait préféré qu’ils soient traités avec générosité devant les tribunaux. La décision cependant ne relevait pas de lui. À la fin de février 1838, arriva la nouvelle que Whitehall se proposait d’abolir la loi martiale, de suspendre la constitution, de créer un conseil spécial, et d’envoyer au Canada une commission spéciale dirigée par lord Durham [Lambton*] pour gouverner le pays et faire des recommandations quant au gouvernement futur des deux Canadas. Durham débarqua à Québec le 29 mai 1838 et entra immédiatement en fonction.

Au début, Colborne entretint de bonnes relations avec le nouveau gouverneur général, et son désir de se montrer ferme mais humain avec les rebelles fut pour beaucoup dans la décision de Durham d’exiler les chefs des rebelles aux Bermudes. Toutefois, les deux hommes n’étaient pas d’accord sur d’autres points. Sir John restait sceptique devant la proposition de Durham d’unir les deux provinces parce qu’à son avis ce serait encourager la propagation au Haut-Canada des graves troubles sociaux du Bas-Canada. Il voyait également l’union simplement comme un moyen d’écraser les Canadiens français, ajoutant à leurs inquiétudes actuelles la crainte de l’assimilation. Colborne entretenait encore plus de réticence à l’idée d’accorder une certaine autonomie à la colonie comme Durham le proposait pour la nouvelle union. De plus, sa confiance dans le jugement de Durham diminuait à mesure qu’il le connaissait davantage. Malgré sa hâte de donner sa démission – et aussi son désir d’obtenir le poste de gouverneur des îles Ioniennes – Colborne céda quand Glenelg lui demanda de rester parce qu’il jouissait de la confiance « de tout le monde [...] plus que toute autre personne ». Il fut promu lieutenant général et on eut grand besoin de ses services à l’automne, d’abord quand lord Durham résigna brusquement ses fonctions à la tête de la commission spéciale et rentra en Angleterre, et ensuite quand de nouveaux troubles menacèrent d’éclater dans le Bas-Canada. Durant le mois de novembre 1838, Colborne s’employa à mater avec encore plus de rapidité et d’efficacité la nouvelle insurrection. Il fut nommé gouverneur général à la mi-décembre, tandis que dans une série de procès la cour martiale jugeait le second groupe de rebelles avec sévérité. Colborne était d’avis qu’une période prolongée de gouvernement semi-militaire, ferme mais éclairé, désamorcerait la situation et donnerait au Bas-Canada le temps de se réadapter aux institutions coloniales britanniques. Il approuvait la démission de Durham parce que cela lui permettrait de prolonger cette période de réadaptation, convenant toutefois avec Durham qu’il fallait apprendre aux autorités britanniques certaines réalités de la situation au Canada.

À cause de sa conduite durant et après la rébellion, les Québécois dénommèrent Colborne « le vieux Brûlot », le considérant comme un symbole de brutalité, de fanatisme anglo-saxon et d’anticatholicisme. Des historiens, depuis François-Xavier Garneau et Thomas Chapais* jusqu’à Lionel Groulx*, l’ont condamné pour la dureté dont il avait apparemment fait preuve pour réprimer les rébellions dans le Bas-Canada. Toutefois, Colborne était convaincu que les mesures équivoques et dilatoires de Gosford n’avaient fait qu’encourager la rébellion dans la population. De plus, quoiqu’à plusieurs occasions le nombre des rebelles ait diminué radicalement au cours de la nuit précédant les affrontements, les services de renseignements de Colborne avaient signalé des groupes importants de dissidents armés. Ayant été rappelé de New York pour assumer le commandement militaire, il avait pris les mesures appropriées et engagé, malheureusement, nombre de volontaires anglophones de la région pour faire face à des forces rebelles qui, lors des engagements, se révélèrent plus faibles que prévu. Des contemporains tels que le lieutenant E. Montagu Davenport et des historiens tels que Robert Christie* et Chester William New* en vinrent à la conclusion que les volontaires et beaucoup de soldats britanniques étaient exaspérés par les tactiques de guérilla des Patriotes, par le meurtre sadique d’un courrier, le lieutenant George Weir, par la fatigue, le froid atroce et les difficultés des opérations menées dans des conditions pénibles. L’interruption des communications entre le quartier général de Colborne et ses deux commandants de troupes, les lieutenants-colonels Charles Stephen Gore et George Augustus Wetherall, ne facilita guère les opérations et laissa à ces deux officiers beaucoup de latitude et de responsabilité dans la conduite de leurs hommes. Les rebelles s’étant retranchés dans des églises, des couvents et de solides maisons en pierre, les forces gouvernementales se virent obligées d’avoir recours à l’artillerie et d’attaquer de front. Tout cela contribua au pillage non autorisé et même interdit qui suivit cette campagne acharnée.

Quant à savoir si Colborne fut tenu au courant des excès de ses troupes, la question est discutable. Plus tôt, au sommet de sa carrière militaire, il avait été reconnu pour son efficacité, non pour sa dureté, et depuis 1821, il s’était consacré à l’art du gouvernement civil. Si les communications avaient été meilleures, il aurait peut-être tenu ses hommes et ses commandants avec plus de fermeté. On trouve une preuve de l’intérêt qu’il portait aux Canadiens français dans la déception qu’il éprouva quand il apprit que Charles Edward Poulett Thomson*, qu’il jugeait trop affable et diplomate pour réprimer les troubles et éclairer les autorités britanniques sur les problèmes raciaux et politiques du Canada, allait être nommé gouverneur dans les jours qui suivirent les insurrections. Apparemment, Colborne ne ressentait pas tellement d’animosité envers les Canadiens français puisqu’il pouvait envisager, la conscience tranquille, d’occuper les fonctions de gouverneur durant une période de réadaptation marquée de fermeté, mais aussi d’humanité, à la suite des troubles de 1837–1838.

En apprenant que Whitehall se proposait d’envoyer un autre représentant comme gouverneur général, mais désirait qu’il reste en qualité de commandant en chef, Colborne perdit patience. Qu’on lui demande de rester sous les ordres de Thomson, dont la politique de conciliation et de modération ferait paraître encore plus dure son action contre les rebelles, le décida à partir à la première occasion. Colborne croyait que cela aurait grandement aidé le nouveau gouverneur s’il avait pu surveiller lui-même l’instauration de l’Union mais il refusa « d’appuyer son aimable, conciliant, lénifiant successeur ». Le 19 octobre 1839, à Québec, Colborne céda son poste à Thomson et reçut la grand-croix de l’ordre du Bain. Quelques jours plus tard, à bord de la frégate Pique, à Montréal, une foule de partisans se rallia au cri de « Vive le colonel du 52e régiment ! » Le 23 octobre, il quitta Québec et le Canada.

En Angleterre, ses 18 années de service à Guernesey et au Canada furent largement reconnues et récompensées. Il fut nommé au Conseil privé, reçut une pension annuelle de £2 000 et fut élevé à la pairie avec le titre de lord Seaton, de Seaton, Devonshire, le 14 décembre 1839. Il continua de s’intéresser au Canada à la chambre des Lords. En 1840, en compagnie de lord Gosford, il s’opposa au projet d’union proposé par Thomson ; simultanément, il s’allia à lord Ripon (anciennement lord Goderich) et à Henry Phillpotts, l’évêque d’Exeter, dans une tentative pour bloquer le projet de loi de Thomson sur les réserves du clergé ; en 1850 et 1853, il se joignit au duc d’Argyll, le doyen des défenseurs de l’Église d’Écosse à la chambre des Lords, pour tenter d’empêcher l’adoption d’une loi permettant au parlement canadien de disposer à sa guise des réserves du clergé, ce qui mènerait à la sécularisation. Mais ce furent pour la plupart de vaines tentatives, et déjà son intérêt était ailleurs.

II reçut la grand-croix de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges en 1843. À partir de la même année et jusqu’en 1849, il fut haut-commissaire des îles Ioniennes. En 1854, il fut promu général et nommé colonel du second régiment des Life Guards. Commandant des forces armées et conseiller privé en Irlande de 1855 à 1860, il n’en continua pas moins de s’occuper de ses vastes domaines dans le comté de Kildare. En 1860, au moment de prendre sa retraite, il fut élevé aux plus hauts honneurs et au plus haut grade militaire d’Angleterre, celui de feld-maréchal. Cependant, sa santé périclita et il mourut quelque temps après, à l’âge de 85 ans, à Torquay.

APC, MG24, A25 ; A40 ; B11 ; B18 ; RG5, A1, 90–170 ; RG 7, G1, 69, 74s.— MTCL, Robert Baldwin papers.— PAO, Macaulay (John) papers ; Mackenzie-Lindsey papers ; Robinson (John Beverley) papers ; Strachan (John) papers.— PRO, CO 42/388–427 ; 43/42–15.— H.-C., House of Assembly, Journal, 1828–1836.— Dent, Canadian portrait gallery, III.— DNB.— D. B. Read, The lieutenant-governors of Upper Canada and Ontario, 1792–1899 (Toronto, 1900).— H. I. Cowan, British emigration to British North America ; the first hundred years (Toronto, 1961).— Craig, Upper Canada.— Jonathan Duncan, The history of Guernsey ; with occasional notices of Jersey, Alderney, and Sark, and biographical sketches (Londres, 1841).— Aileen Dunham, Political unrest in Upper Canada, 1815–1836 (Londres, 1927 ; réimpr., Toronto, 1963).— J. W. Fortescue, History of the British army (13 vol., Londres et New York, 1899–1930).— Gates, Land policies of U.C.— William Leeke, This history of Lord Seaton’s regiment (the 52nd Light Infantry) at the battle of Waterloo [...] (2 vol., Londres, 1866).— J. D. Purdy, John Strachan and education in Canada, 1800–1851 (thèse de

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Alan Wilson, « COLBORNE, JOHN, 1er baron SEATON », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/colborne_john_9F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/colborne_john_9F.html |

| Auteur de l'article: | Alan Wilson |

| Titre de l'article: | COLBORNE, JOHN, 1er baron SEATON |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1977 |

| Année de la révision: | 1977 |

| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |