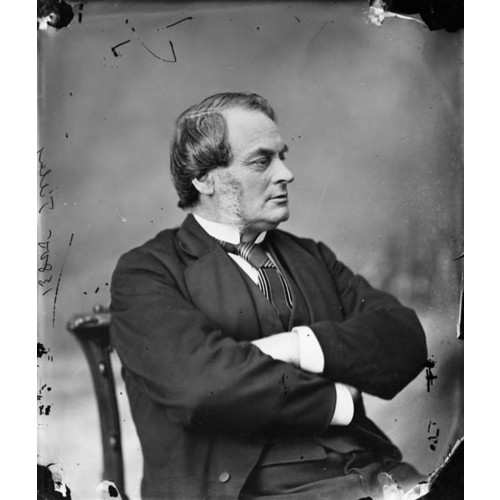

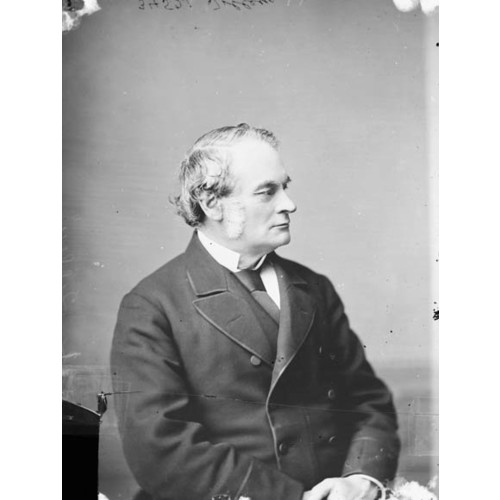

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3506291

TILLEY, sir SAMUEL LEONARD, pharmacien, homme politique et lieutenant-gouverneur, né le 8 mai 1818 à Gagetown, Nouveau-Brunswick, fils aîné de Thomas Morgan Tilley, commerçant, et de Susan Ann Peters ; le 6 mai 1843, il épousa à Portland (Saint-Jean, Nouveau-Brunswick) Julia Ann Hanford, et ils eurent huit enfants, puis le 22 octobre 1867, à St Stephen (St Stephen-Milltown, Nouveau-Brunswick), Alice Starr Chipman, et de ce mariage naquirent deux enfants ; fait chevalier de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges le 24 mai 1879 ; décédé le 25 juin 1896 à Saint-Jean.

Issu de deux familles loyalistes, Samuel Leonard Tilley fréquenta d’abord durant quatre ans l’école de Madras [V. John Baird*] que l’Église d’Angleterre tenait à Gagetown, puis en 1827 il passa à la grammar school locale pour y faire ses quatre dernières années d’études. En 1831, à l’âge de 13 ans, le jeune Leonard ou Lennie, comme on l’appelait, alla vivre chez des parents à Portland et commença son apprentissage chez un pharmacien de la ville voisine, Saint-Jean. Après avoir obtenu son certificat de pharmacien, il s’associa en mai 1838 à son cousin Thomas W. Peters et ouvrit la « Pharmacie à bas prix ! » Peters and Tilley. Quand Peters se retira, en 1848, la raison sociale devint Tilley’s Drug Store ; c’était l’un des commerces florissants de la ville. Cependant, Tilley le vendit en 1860, car la politique l’absorbait alors tout entier.

Tilley entra dans la vie publique en partie parce qu’il militait, pour des raisons religieuses, dans le mouvement de tempérance. Anglican de la Basse Église, il fut si impressionné en 1839 par un sermon du révérend William Harrison qu’il décida de prendre un « nouveau départ ». Dès lors, ses convictions évangéliques, centrées sur la Bible et sur l’engagement social, jouèrent un rôle prédominant dans son existence. Il enseignait à l’école du dimanche et finit par devenir marguillier ; en outre, il fut membre du bureau de la Saint John Religious Tract Society.

Tout comme Harrison, Tilley faisait partie d’un courant d’opinion de plus en plus fort qui considérait l’alcool comme le pire fléau social. Dès 1844, membre du bureau de la Portland Total Abstinence Society, il faisait pression en faveur d’une loi qui imposerait la prohibition. Peut-être était-il hanté par le souvenir du meurtre particulièrement affreux d’une femme tuée par son mari ivre, armé d’un couteau de boucherie. Tilley était dans les environs quand une fille du couple, âgée de 11 ans, était sortie en toute hâte pour chercher du secours. Jamais, déclara-t-il, il n’allait oublier la scène : « La mère gisant dans son sang, ses petits enfants pleurant autour d’elle, et le mari et père, arrêté pour meurtre ; et la cause de tout cela, le rhum. » Un mouvement américain issu des « assemblées d’expérience » évangéliques des années 1840, les Fils de la tempérance, donna aux prohibitionnistes le cadre nécessaire pour mener une action politique efficace. Quelques mois après la fondation de la première branche néo-brunswickoise du mouvement, le 8 mars 1847, Tilley faisait partie du conseil de l’organisation provinciale, qu’il en vint à dominer. À compter de 1848, on jugea sa présence essentielle à toutes les soirées, manifestations, causeries ou conférences internationales sur la tempérance. Ce n’était pas un orateur qui soulevait les foules ; il recourait plutôt à la logique, dont il accentuait la froideur en mêlant des statistiques à son propos. En 1854, on l’élut très vénérable patriarche, le sommet de la hiérarchie des Fils de la tempérance.

Malgré les apparences, Tilley n’était pas un fanatique. Toute sa vie, ce furent sa famille et la religion qui comptèrent le plus pour lui et, avec le temps, sa passion pour la lutte contre l’alcoolisme fit place à celle de la politique. Dans sa jeunesse, il avait fait partie de la Young Men’s Debating Society de Saint-Jean. Ensuite, il se consacra au Mechanics’ Institute de la ville où, devenu trésorier en 1842, il eut à dénouer un imbroglio financier. Cet organisme joua un rôle essentiel dans les années 1840. Il comptait, parmi ses membres, des notables du milieu des affaires ou de la politique, tels William Johnston Ritchie, John Hamilton Gray*, John Robertson*, George Edward Fenety et Robert Duncan Wilmot. Il véhiculait toutes sortes d’idées, dont celles du docteur Abraham Gesner* sur la nécessité de protéger les industries naissantes.

La récession de 1848, que l’on attribuait en grande partie à l’abolition des tarifs préférentiels de la Grande-Bretagne, contraignit les hommes d’affaires de Saint-Jean à s’adapter. Tilley, reprenant le point de vue de Gesner, réclama des mesures protectionnistes. Il fut aussi membre du comité fondateur de la Rail-Way League, qui avait pour principe : « Quiconque œuvre pour l’introduction des chemins de fer [...] travaille pour l’humanité – pour le progrès – et pour le plus grand bien de sa race. » Cette ligue devint à son tour le noyau de la New-Brunswick Colonial Association, formée le 28 juillet 1849 ; Tilley en était le trésorier et faisait partie du comité du règlement. L’association reprochait à la Grande-Bretagne d’avoir abandonné ses colonies, réclamait des mesures protectionnistes pour l’agriculture, l’industrie et la pêche, et proposait une « union fédérale des colonies d’Amérique du Nord britannique, en vue de leur indépendance immédiate ». Bien que l’on ait retiré cette dernière motion après son adoption avec une seule voix de majorité, elle exprimait un sentiment dont on ne saurait surestimer l’intensité.

Le comité du règlement réclamait le contrôle provincial de la liste civile et de toutes les dépenses publiques, un réseau scolaire public, le haute main du gouvernement sur les travaux publics et, surtout, un gouvernement honnête. Les élections provinciales de 1850 donnèrent à l’association et à Tilley l’occasion de tenter leur chance. Son meilleur ami, Joseph Wilson Lawrence, parla en sa faveur le jour des nominations : c’est, déclara-t-il, un « partisan fidèle et fervent de toutes les grandes mesures de réforme ». Tilley se classa en tête de liste et cinq autres candidats de l’association remportèrent la victoire dans Saint-Jean. En chambre, il promut du mieux qu’il put la cause de la tempérance en présentant plusieurs pétitions qui réclamaient que les vendeurs d’alcool soient tenus « responsables de tout dommage résultant du trafic ». Doué pour les chiffres, il fut nommé à un comité d’étude sur les dépenses imprévues. Ses discours donnent des indications supplémentaires à son sujet. Tout en attaquant les privilèges hérités et acquis par l’aristocratie, il n’était pas en faveur de l’extension du droit de vote aux hommes non propriétaires. Il appartenait à la nouvelle classe de Néo-Brunswickois aisés qui, sans être démocrates, rejetaient la tradition loyaliste d’obéissance aux autorités. « Le gouvernement qui a foulé aux pieds les droits cédés aux colonies ne mérit[e] pas le respect d’un peuple libre », déclara-t-il au printemps de 1851 en tentant (ce qu’il faillit réussir) de forcer le Conseil exécutif à démissionner.

Dans le courant de cet été-là, le lieutenant-gouverneur sir Edmund Walker Head* coupa les ailes à l’opposition réformiste en attirant au Conseil exécutif deux membres de la New-Brunswick Colonial Association, Gray et Wilmot. Tilley était tellement furieux qu’il démissionna de son siège quand Wilmot fut réélu en octobre. Ses compagnons réformistes William Johnstone Ritchie et Charles Simonds* firent de même. Head se frottait les mains de contentement. La carrière politique de Tilley semblait terminée mais, pour lui, politique, religion et tempérance étaient si liées qu’il ne pouvait abandonner aucune d’entre elles. Il travailla avec enthousiasme pour la tempérance et contribua grandement en 1852 à l’adoption d’un projet de loi sur la prohibition (qui n’atteignit cependant pas ses objectifs). À titre de partisan de la Basse Église, il mena, au sein de l’Église d’Angleterre, le combat contre l’évêque tractarien de Fredericton, John Medley.

Au scrutin provincial de 1854, Tilley fut élu avec une majorité de candidats dont les vues étaient semblables aux siennes et qui venaient de toutes les régions de la province. Head et Medley, et tout ce qu’ils représentaient, avaient joué un rôle catalyseur et poussé les réformistes à s’unir derrière Charles Fisher*. Le 1er novembre, un gouvernement réformiste était en place ; Fisher, le procureur général, en était le chef, et Tilley était secrétaire de la province.

Cette fonction était la plus exigeante de celles qu’exerçait le Conseil exécutif ; elle avait une incidence très directe sur tous les coins de la province et sur la population. Tous les dossiers sur la voirie, les finances et les revenus, l’éducation, la santé, l’industrie et le commerce passaient entre les mains de Tilley. Comme il l’avait promis, il créa un bureau des Travaux publics, auquel il confia l’administration des routes et des ponts. On adopta plusieurs autres mesures de réforme. Bien qu’il les ait toutes appuyées, on l’associe surtout à deux d’entre elles : l’une qui visait à placer l’administration des finances entre les mains du Conseil exécutif, l’autre à instituer la prohibition. Le 21 février 1855, il présenta le premier projet de loi de l’histoire de la province qui tentait de donner à l’exécutif autorité sur les finances (autorité traditionnellement exercée par l’Assemblée) et qui visait à utiliser les tarifs douaniers pour régir le commerce. Tilley voulait un budget équilibré, en vue, disait-il, d’« encourager autant que possible l’industrie provinciale ». On lui donna le surnom de premier chancelier de l’Échiquier du Nouveau-Brunswick à cause de ce budget, et même si, du point de vue technique, il n’avait pas l’initiative en matière de crédits, c’était l’étape suivante. Un mois plus tard, il présenta un projet de loi sur la prohibition, le plus controversé de sa carrière. Ce projet reprenait des lois antérieures mais imposait des pénalités nouvelles et sévères. Ainsi il autorisait l’arrestation et l’emprisonnement arbitraires, et les personnes ivres pouvaient être incarcérées jusqu’à ce qu’elles révèlent leur source d’approvisionnement. Le projet fut adopté, malgré l’opposition véhémente de deux collègues de Tilley au gouvernement, Ritchie et Albert James Smith*. Dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 1856, la loi fut la cible de constantes attaques, tout comme Tilley, qui la défendit toujours avec fermeté, au point qu’on le brûla en effigie, que sa maison fut attaquée et qu’il reçut des menaces de mort. Les infractions à la loi et l’impossibilité d’obtenir des condamnations engendrèrent une quasi-anarchie. Le lieutenant-gouverneur John Henry Thomas Manners-Sutton*, qui n’aimait ni l’ensemble de ses conseillers ni la loi sur la prohibition, prit le taureau par les cornes et proclama la dissolution de l’Assemblée le 21 mai 1856. Gray et Wilmot formèrent un nouveau conseil et firent des élections qu’ils remportèrent haut la main, notamment grâce à l’aide de l’évêque Medley et du vieil establishment. Pire pour Tilley, des amis de longue date, comme Lawrence, se tournèrent contre lui et lui infligèrent la défaite.

Tilley redevint « vendeur de pilules » à Saint-Jean, où sa femme Julia, qui ne l’avait pas rejoint à Fredericton, et leurs nombreux enfants l’accueillirent à bras ouverts. La pharmacie lui rapportait un confortable revenu d’environ £1 200 par an, et il possédait de bonnes propriétés d’une valeur totale de £10 000 à £15 000. Son foyer, son église et son commerce auraient pu lui suffire ; pourtant, il était impatient de retourner en politique. À titre de secrétaire de la province, il s’était occupé de tous les domaines. Les réformistes avaient formé un bon gouvernement, et lui-même y avait joué efficacement son rôle. C’était même la domination qu’il exerçait sur le conseil qui avait le plus irrité ses détracteurs. Soit à cause de sa minutie, de ses habitudes spartiates de travail, de son contrôle des finances ou de sa capacité de persuasion, il avait obtenu ce qu’il voulait en fait de mesures, de nominations et d’ordre dans le choix des priorités. Conscient que la prohibition avait échoué en raison du manque d’appui de l’opinion publique, il promit de soumettre la question à un plébiscite. Il comprenait aussi que le gouvernement Gray-Wilmot, même s’il était en train d’abroger sa loi sur la prohibition, manquait d’orientations précises et que le temps où les hommes choisis par le lieutenant-gouverneur pouvaient mener l’Assemblée était révolu. Au début de 1857, il y eut d’autres élections. Tilley monta sans tarder sur les tribunes et se présenta cette fois comme réformiste plutôt que prohibitionniste ; il se classa en tête de liste, à l’instar de la majorité de ses anciens collègues. Manners-Sutton dut, à regret, demander à Fisher de former un gouvernement. Le 9 juin, Tilley réintégra le poste de secrétaire de la province, qu’il allait occuper durant huit ans. En octobre, il installa sa famille à Fredericton avec lui, ce qui montre bien qu’il entendait rester dans la capitale.

Dès son entrée en fonction, Tilley dut faire face à la dépression de 1857, qui inaugurait plusieurs années pénibles. Résolu à équilibrer son budget, il imposa des tarifs douaniers à tendance protectionniste et réussit à contenir les dépenses. La faillite d’une banque et la fermeture de plusieurs entreprises menacèrent de contredire toutes ses prévisions. La Baring Brothers and Company de Londres, entreprise financière internationale, épia le moindre de ses faits et gestes mais conclut en 1860 : « Tout, dans l’administration de la province, peut inspirer au public autant qu’à nous-mêmes la plus grande confiance en la bonne foi du gouvernement. »

Cette confiance était remarquable, car la province avait engagé d’énormes dépenses pour l’European and North American Railway, la ligne qui devait relier Saint-Jean à Shédiac et avait inspiré la Rail-Way League en 1849. Ce chemin de fer était en construction depuis quelques années, mais il avait fallu, pour le sauver de la faillite, que le gouvernement Fisher le prenne en charge en 1856. Jusqu’à la fin des années 1850, les travaux se poursuivirent sous une surveillance étroite. Même si en définitive les enquêtes conclurent que les accusations de mauvaise administration et de favoritisme étaient en grande partie dénuées de fondement [V. John Hamilton Gray], la population s’y intéressa et s’amusa souvent aux dépens de Tilley. Il apprit à entendre les blâmes avec philosophie ; après tout, en ces années difficiles, la construction donnait de l’emploi, et c’était ce qui comptait. La dette accumulée dépassait probablement ce que la province pouvait supporter, mais il estima que l’achèvement du chemin de fer, le 8 août 1860, représentait un progrès, particulièrement pour Saint-Jean.

Même si Tilley s’occupait surtout des finances et du chemin de fer, ses fonctions comportaient d’autres aspects importants. En outre, Fisher était souvent en conflit avec Manners-Sutton. De bons conseillers s’en allèrent – Ritchie par exemple, nommé à la Cour suprême – que des hommes de moindre envergure remplacèrent. Albert James Smith méprisait profondément Fisher et serait parti n’eût été de Tilley. Entre-temps, ce dernier noua avec le lieutenant-gouverneur une grande amitié qui dura longtemps après que celui-ci eut quitté la province. En 1861, Fisher se trouva impliqué dans un scandale au sujet des terres de la couronne, ce qui déclencha une crise. Dans l’un des gestes les plus audacieux de sa carrière, sûrement après avoir consulté Manners-Sutton, Tilley convoqua tous les membres du conseil, à l’exception de Fisher, à une assemblée qui se tint le 14 mars, et il recueillit leurs démissions. Il les présenta ensuite au lieutenant-gouverneur, qui les refusa. Cinq jours plus tard, Manners-Sutton renvoya Fisher du conseil, et Tilley se retrouva maître de la situation. Son gouvernement remporta une confortable majorité aux élections de juin.

Le nouveau lieutenant-gouverneur, Arthur Hamilton Gordon*, ne s’attendait pas à trouver dans la colonie des hommes politiques aussi hardis que Tilley, et il ne pouvait les tolérer. Tilley, avec le Conseil exécutif, le rencontra à Sussex le 24 octobre 1861. Une semaine plus tard, il partait pour l’Angleterre afin de négocier la construction d’un chemin de fer intercolonial qui relierait le Canada aux Maritimes. Il fit la traversée en compagnie du secrétaire et premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Joseph Howe*. Les deux hommes s’étaient liés d’amitié au cours d’une tournée de conférences de Howe au Nouveau-Brunswick, et ils semblaient s’entendre sur tout : la politique, le gouvernement, les chemins de fer. Ils ne réussirent cependant pas à convaincre le gouvernement britannique de financer le chemin de fer intercolonial, et l’affaire du Trent en novembre [V. Charles Hastings Doyle*] obligea Tilley à rentrer en toute hâte au Nouveau-Brunswick pour aider sa milice de volontaires à faire traverser la province aux troupes britanniques. Dès son retour, il se trouva en butte au lieutenant-gouverneur Gordon, qui considérait que toutes les questions militaires relevaient de sa compétence. Pour empirer les choses, Tilley était revenu en très mauvaise santé. Puis sa femme tomba malade ; atteinte apparemment d’un cancer, elle mourut le 27 mars 1862. « Du travail ininterrompu, pressant, difficile » : tel fut le conseil que Howe donna à Tilley pour surmonter son chagrin. Peut-être le suivit-il, car il sembla porté par un élan durant quelques années.

En juin 1862, Howe alla chercher Tilley et se rendit avec lui à Québec afin de voir le gouverneur général, lord Monck, et le gouvernement du Canada au sujet d’un autre projet de chemin de fer intercolonial. En septembre, Tilley dirigea une délégation néo-brunswickoise à Québec, où l’on convint de partager les coûts si le gouvernement impérial garantissait les emprunts. Smith, qui par principe s’opposait aux chemins de fer gouvernementaux, ainsi qu’à toute augmentation de la dette provinciale, démissionna du Conseil exécutif le 10 octobre. Tilley ne sembla pas s’en soucier, car le projet de chemin de fer intercolonial paraissait sur le point de se matérialiser. La même semaine, Howe et lui s’embarquèrent sur un vapeur pour tenter encore une fois d’obtenir l’assistance du gouvernement britannique. Comme ils ne demandaient qu’une garantie de leurs emprunts, ils l’obtinrent le 29 novembre ; cependant, le chancelier de l’Échiquier, William Ewart Gladstone, stipula qu’il faudrait prévoir des crédits pour un fonds d’amortissement. Rentré chez lui pour les fêtes de Noël, qu’il passa avec ses enfants, Tilley croyait qu’il aurait enfin son chemin de fer, mais il avait surestimé l’enthousiasme des représentants du Canada. Après son départ de Londres, William Pearce Howland* et Louis-Victor Sicotte* avaient refusé la proposition d’un fonds d’amortissement et sabordé l’entente. Plaçant sa confiance dans le leader haut-canadien John Sandfield Macdonald*, Tilley passa quatre jours et quatre nuits dans le froid pour se rendre par voie de terre de Fredericton à Québec et affronter les Canadiens le 21 janvier 1863. Comme le dit le duc de Newcastle, secrétaire d’État aux Colonies, il « combattit courageusement les pingres à Québec », mais l’entente ne tenait plus. Il n’était pas homme à renoncer : l’intercolonial était devenu son obsession. Malgré le refus du Canada, il fit donc adopter une loi d’habilitation à l’Assemblée du Nouveau-Brunswick au cours d’un mémorable débat où les lignes de parti, qui tenaient depuis près d’une décennie, sautèrent. Smith dirigeait l’opposition.

En Nouvelle-Écosse, le gouvernement de Howe fut battu au printemps de 1863, mais Charles Tupper*, qui remplaça ce dernier au poste de secrétaire et premier ministre de la province, était connu pour son appui au chemin de fer intercolonial. Aux élections canadiennes du même printemps, le gouvernement de John Sandfield Macdonald et d’Antoine-Aimé Dorion fut élu, quoique par une faible majorité ; Tilley eut cependant le plaisir d’apprendre que Thomas D’Arcy McGee*, ardent partisan de l’intercolonial, était passé dans l’opposition. Il décida alors de faire tout ce qui était en son pouvoir pour embarrasser le gouvernement canadien. Dans sa correspondance officielle, il dénonça la duplicité des Canadiens. Quand ils acceptèrent finalement un levé du trajet de l’intercolonial, il décida de se montrer impossible à son tour. Il plaçait son espoir en l’opposition canadienne, et à ceux qui laissaient entendre qu’il nuisait à la cause il rétorqua : « Je n’ai aucune confiance en la sincérité des déclarations des hommes actuellement au pouvoir. » Lorsque les Canadiens, exaspérés, se résignèrent à faire procéder eux-mêmes au levé, il considéra ce geste comme une capitulation. Désormais, il caressait le projet de construire un réseau ferroviaire dans tout le Nouveau-Brunswick. En mars 1864, il présenta ce que l’on appelle parfois le Lobster Bill pour subventionner des lignes de chemin de fer qui iraient dans plusieurs directions. Il espérait apaiser divers groupes d’intérêts régionaux et déjouer ainsi ceux, de plus en plus nombreux, qui s’opposaient à l’intercolonial en faveur du prolongement de l’European and North American Railway vers l’ouest, de Saint-Jean au Maine.

La défaite du gouvernement canadien, suivie de la formation de la coalition de John Alexander Macdonald, George-Étienne Cartier* et George Brown* le 22 juin 1864, était l’événement que Tilley attendait. En avril et mai, avec McGee, il avait déjà prévu une autre conférence pour promouvoir l’intercolonial. « Pourquoi la conférence que nous proposons de tenir sur l’intercolonial n’aurait-elle pas lieu aussi à Charlottetown, après votre conférence des Maritimes ? », avait demandé McGee le 9 mai. Tilley ne fut donc pas étonné de voir Monck demander le 30 juin l’autorisation de laisser une délégation canadienne assister à la conférence de Charlottetown, organisée pour discuter de l’union des Maritimes.

L’union des Maritimes n’intéressait pas tellement Tilley ; il avait des projets plus ambitieux en tête. Depuis 1849 et l’époque de la New-Brunswick Colonial Association, il souhaitait que les colonies britanniques d’Amérique du Nord forment une union douanière du type de la Zollverein. Dès 1863, il affirmait que la « conjoncture » exigeait une modification des structures politiques, voire une union avec le Canada, car l’union commerciale était impossible sans union politique. Il fut encore plus explicite l’été suivant. Le 9 août 1864, au cours d’un dîner public, il déclara que le chemin de fer intercolonial serait un premier pas vers l’unification commerciale et politique des colonies d’Amérique du Nord britannique. Les hommes d’État, disait-il, devaient essayer de « relier l’Atlantique au Pacifique par une chaîne ininterrompue d’agglomérations et de voies de communication, car telle [était] la destinée du pays et de la race qui l’habitait ». Il exprima de nouveau cette opinion aux conférences de Charlottetown et de Québec en septembre et en octobre. Il se prononça contre l’union des Maritimes et, à Québec, appuya la motion décisive de Macdonald en faveur d’une union fédérale. Ses interventions furent rares, semble-t-il, mais jamais superficielles. Il gardait son énergie en réserve pour les questions graves : le maintien de gouvernements provinciaux forts et la répartition équitable des fonds fédéraux. Un reporter de la Montreal Gazette écrivit : « Tout homme ordinaire peut ouvrir une discussion, la plupart des hommes peuvent la soutenir, mais M. Tilley sait quand s’arrêter. »

Tilley rentra au Nouveau-Brunswick le 9 novembre, et dut alors affronter un « fort courant d’opposition à la fédération ». Aussi proclama-t-il que le Parlement « ne serait saisi d’aucune proposition avant que la population n’ait eu l’occasion de se prononcer aux élections ». Peut-être se rappelait-il le sort qu’avait connu sa loi sur la prohibition. Peu importe qu’à Québec il ait peut-être accepté de ne pas soumettre la Confédération à un vote populaire. Apparemment, les conseillers exécutifs refusèrent de le suivre dans cette voie ; d’ailleurs, même s’ils l’avaient fait, Tilley n’aurait absolument pas pu réunir une majorité à l’Assemblée, et son mandat allait se terminer en juin 1865. Il ne s’attendait pas que les élections, qui commencèrent le 28 février, se soldent par un massacre, mais il prévoyait une « lutte animée et chaude ». Pourtant, il fit une mauvaise campagne : il n’arriva pas à bien vendre l’idée de la Confédération et ne réussit pas à mettre fin à la confusion qui entourait le tracé définitif du chemin de fer intercolonial. En outre, selon John Hamilton Gray, bien des gens exprimèrent, par leur vote, « leur haine du gouv[ernement] et leur désir de chasser Tilley qui, selon eux, était depuis trop longtemps au pouvoir ». Une poignée seulement de partisans de Tilley survécurent à la victoire d’Albert James Smith, et lui-même fut défait.

Smith et les adversaires de la Confédération pouvaient compter sur l’appui de 25 à 33 des 41 députés de l’Assemblée, selon la question à débattre. La situation était menaçante, mais elle n’était pas nouvelle. Neuf ans auparavant, Tilley avait assisté à un rejet semblable à l’égard de sa loi sur la prohibition, mais il avait regagné le pouvoir moins d’un an après. Smith était entouré de gens aux opinions disparates, et Tilley était convaincu que le gouvernement se détruirait lui-même si les tenants de la Confédération ne commettaient pas d’erreurs. Il ne fallait pas pour autant faciliter la tâche à Smith, et on ne le fit pas. Les partisans du gouvernement, tant à l’Assemblée qu’au conseil, ne tardèrent pas à découvrir que d’autres sujets de préoccupation les attendaient. Au fil des mois, Timothy Warren Anglin, Robert Duncan Wilmot et Andrew Rainsford Wetmore, tous députés de Saint-Jean, démissionnèrent ou abandonnèrent Smith, bien qu’Anglin ne soit jamais passé dans l’opposition. Pendant ce temps, Tilley faisait campagne pour la Confédération dans toute la province.

En octobre 1865, le lieutenant-gouverneur Gordon revint d’Angleterre ; le secrétaire d’État aux Colonies, Edward Cardwell, lui avait ordonné de faire accepter la Confédération, ce qui annonçait d’autres difficultés pour Smith et Tilley, avec qui Gordon commença à collaborer. Tilley et Gordon n’allaient pourtant jamais s’aimer ni se faire confiance. Le premier tenait en particulier à ce que Gordon ne précipite rien pour plaire à ses supérieurs. Or, le 7 avril 1866, il le fit. Sans l’approbation ni l’avis de son conseil, il accepta un message en faveur de la Confédération de la part du Conseil législatif, non élu, ce qui était à la fois un affront et un défi à Smith. Celui-ci, bien qu’il ait encore joui d’une petite majorité à l’Assemblée, démissionna et se lança dans une campagne contre le lieutenant-gouverneur, qu’il accusait d’avoir « avili la prérogative de la couronne ». Tilley était furieux que Gordon ait donné à Smith l’occasion d’entreprendre une bataille. Selon lui, Smith aurait bientôt perdu sa majorité et la question aurait été claire.

La campagne électorale la plus importante de l’histoire du Nouveau-Brunswick débuta le 9 mai. Tout se passa comme Tilley le souhaitait. L’évêque catholique de Chatham, James Rogers*, se prononça fermement en faveur de la Confédération. Le Canada déversa des flots d’argent sur le Nouveau-Brunswick pour contribuer à convaincre les indécis. Si Tilley avait voulu des alliés pour les gagner, il n’aurait pas pu trouver mieux que les féniens : en envahissant l’île Indian, près de l’embouchure de la rivière Sainte-Croix, le 14 avril, ils prouvèrent que, pour assurer la défense nationale, il fallait une union plus large. Leur raid contribua aussi au pernicieux climat anticatholique qui régna pendant une bonne partie de la campagne, malgré Mgr Rogers. À la fin cependant, la population eut à opter entre « l’union et la désunion », et elle choisit l’union. « Tous les saints du calendrier devaient être de votre côté », écrivit à Tilley le Néo-Écossais Jonathan McCully*, partisan de la Confédération. Il lui rappela aussi qu’il fallait amener les autorités britanniques à agir rapidement en faveur de l’union, car la majorité de Tupper « sera[it] éparpillée aux quatre vents » aux élections qui devaient se tenir en Nouvelle-Écosse en mai 1867. Tilley intervint sans délai. Au cours d’une brève session, le Parlement adopta les propositions nécessaires, et le 19 juillet 1866 les délégués des Maritimes s’embarquaient pour l’Angleterre.

Presque tous étaient d’avis que ce départ était prématuré. Les Britanniques avaient un autre ordre de priorité, et une invasion fénienne par la frontière du Niagara [V. Alfred Booker*] empêcha pendant quelque temps les Canadiens de quitter le pays. Les délégués des Maritimes arrivèrent à Liverpool le 28 juillet ; ils allaient attendre quatre longs mois. L’attitude des Canadiens irait par ennuyer tellement Tilley qu’il songea à abandonner la partie. Le 9 août, il écrivit à Alexander Tilloch Galt qu’il ne pouvait croire que les Canadiens puissent être « discourtois envers les délégués » au point de les laisser poireauter en Angleterre. Trois mois plus tard, il reçut une rebuffade de la part de Galt et de John Alexander Macdonald. Il en fut blessé, comme il le dit au promoteur ferroviaire Edward William Watkin, et indiqua qu’il rentrait au pays. Peut-être Watkin le convainquit-il de n’en rien faire. « Ni vous ni moi, lui dit-il, ne sommes faits pour une vie différente », et Tilley le savait. Macdonald avait en outre laissé entrevoir une ouverture, des modifications aux propositions originales, et cela l’intriguait.

La conférence de Londres s’ouvrit le 4 décembre, et moins d’un mois plus tard le projet était prêt à être soumis au Parlement impérial. Comme à Charlottetown et à Québec, Tilley s’était contenté de laisser parler les autres, mais il n’avait rien laissé passer. Jaugeant les délégués, Hector-Louis Langevin* conclut que c’était « un type ingénieux, honnête et plein de ressources ». C’est peut-être sa longue expérience des finances qui permit à Tilley de convaincre les délégués d’accroître la subvention destinée au Nouveau-Brunswick. Mais un dernier obstacle s’élevait, et il était de taille. On tenta d’inscrire dans le projet de loi le droit des écoles confessionnelles aux fonds publics dans les Maritimes. Très conscients des passions que cette question soulevait dans leurs provinces, Tilley et les autres délégués des Maritimes étaient prêts à se retirer de la conférence plutôt que d’accepter cette condition.

La conférence terminée, il restait à décider comment on désignerait le nouveau pays. Un royaume, peut-être ? L’idée déplut à la plupart des délégués. En lisant la Bible, comme il le faisait tous les jours, Tilley tomba, dit-on, sur le verset 8 du psaume 72 : « His dominion shall be also from sea to sea » (Il dominera de la mer à la mer). Il proposa d’adopter le mot « dominion », et ses collègues, manifestement, acceptèrent. Le pays s’appellerait « dominion du Canada ».

Tilley demeura en Angleterre pour l’adoption du projet de loi par le Parlement britannique et pour une visite à la reine Victoria, puis il s’embarqua sur le China afin de franchir rapidement l’Atlantique. À la fin de mars 1867, il arriva au Nouveau-Brunswick où on lui fit un triomphe. Au cours de la session qui précéda la Confédération, le Parlement de la province adopta des crédits pour la construction du chemin de fer Western Extension, qui devait relier Saint-Jean au Maine, abolit la double représentation et laissa Tilley présenter son dernier budget. Désormais, tous les regards se portaient sur Ottawa, et il était impatient d’y commencer une nouvelle carrière.

Logiquement, le poste de ministre des Finances semblait devoir revenir à Tilley puisqu’il comptait le plus grand nombre d’années de service. Il se jugeait sûrement apte à l’occuper, mais on peut douter que Macdonald ait sérieusement envisagé de confier une fonction aussi importante à un non-Canadien. Il avait déjà assez de mal à satisfaire les Canadiens. Il offrit donc à Tilley de diriger le département des Douanes et lui demanda de choisir un autre Néo-Brunswickois pour le cabinet. Non sans émettre de sérieuses réserves, Tilley choisit Peter Mitchell. Le 1er juillet 1867, le premier ministre Macdonald, nouvellement investi du titre de chevalier commandeur de l’ordre du Bain, prêta le serment qui faisait de lui un membre du Conseil privé, après quoi Cartier et Tilley firent de même. Tilley fut fait compagnon de l’ordre du Bain, comme d’autres ministres.

L’été de 1867 fut fertile en événements. Tilley dut se familiariser avec le département des Douanes à Ottawa tout en veillant à la « reconstruction » du Nouveau-Brunswick, où il était décidé à faire élire une coalition libérale-conservatrice favorable à la Confédération. Il y aurait des élections générales à la chambre des Communes et des élections partielles à l’Assemblée provinciale. De plus, il devait toujours s’occuper de sa famille : ses deux aînés étaient prêts à entreprendre leur vie d’adulte, mais les cinq cadets étaient encore à la maison. Sa carrière politique ne fut d’ailleurs pas le seul aspect de sa vie à connaître un changement en 1867 : le 22 octobre, il épousa Alice Starr Chipman, fille d’un de ses grands amis.

Tilley entra au Conseil du Trésor, qui venait d’être formé, mais à titre de ministre des Douanes il occupait un rang inférieur au cabinet. Ses fonctions ministérielles consistaient à appliquer, dans les Maritimes, les politiques tarifaires et règles administratives en vigueur dans l’ancienne province du Canada, ce qui n’était pas rien. Lorsque Tilley introduisit la nouvelle structure tarifaire, le 12 décembre 1867, il provoqua dans les Maritimes un énorme revirement contre la Confédération et donna une arme supplémentaire à Joseph Howe, qui avait été élu à la chambre des Communes et était résolu à faire sortir la Nouvelle-Écosse de l’union. Même si, en avril 1868, une révision majeure aligna les tarifs sur ceux qui étaient en vigueur au Nouveau-Brunswick avant la Confédération, la population de cette province continua de trouver que Tilley manquait d’influence à Ottawa. Il n’arrivait pas à faire nommer les hommes qu’il choisissait. Malgré ses objections, on allait construire le chemin de fer Intercolonial sur la rive nord. Quand Galt démissionna, Tilley eut quelque espoir d’avoir le portefeuille des Finances, mais la primauté des Canadiens apparut clairement lorsque Macdonald, après l’avoir offert à Howland, le confia à John Rose*, même s’il avait peu d’expérience parlementaire. La démission de ce dernier et son remplacement par un autre Canadien, sir Francis Hincks*, en octobre 1869, laissèrent peu d’illusions à Tilley sur ses perspectives d’avenir. Dès 1871, il cherchait une porte de sortie. Le traité de Washington [V. sir John Alexander Macdonald] était vertement critiqué au Nouveau-Brunswick, et Tilley également. Apparemment, la mort de son père, le 24 avril, fut la goutte qui fit déborder le vase. Trois jours plus tard, il fit part à Macdonald qu’il en avait assez et lui demanda le poste de lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique, qui venait de se joindre à la Confédération. Macdonald, semble-t-il, le lui promit, et Tilley informa son propriétaire à Ottawa qu’il allait partir.

Il fallait sans doute qu’en 1871 Tilley manifeste son mécontentement en prenant ses distances, ne serait-ce que pour obliger Macdonald, et se forcer lui-même, à examiner la situation. Dans sa province, les choses avaient tourné au vinaigre. Rien de ce qu’il faisait n’était apprécié, et le débat sur le Common Schools Act, en 1871 [V. John Costigan*], avait empoisonné l’atmosphère. Il ne faut donc pas s’étonner que la Colombie-Britannique lui ait paru attrayante, mais cela revenait à quitter la politique active. Macdonald fut donc forcé d’imaginer son cabinet sans Tilley, qui faisait bien son travail mais que l’on tenait pour acquis. Le département des Douanes allait aussi bien que possible, malgré les nombreuses attributions supplémentaires que la Confédération lui imposait. En 1871, Tilley était l’un des rares ministres du premier cabinet à être encore en poste, et le seul des premiers membres du Conseil du Trésor à y siéger encore. Les autres ministres issus des Maritimes, Tupper, Mitchell et Howe, montraient tous un enthousiasme bruyant, mais ils agissaient avec précipitation et n’étaient pas toujours des hommes sûrs. D’ailleurs, Howe était là en partie grâce à Tilley. Il s’était rendu à Ottawa en 1867 en clamant que la Nouvelle-Écosse quitterait la Confédération, et c’était Tilley qui, en juillet 1868, après un dîner avec lui, avait informé Macdonald qu’il acceptait de négocier de meilleures conditions pour sa province. Tilley trouvait en effet absurde de perpétuer des injustices ou d’aider la cause des adversaires de la Confédération en refusant de modifier l’entente originale qui avait réuni les provinces. Les arguments des puristes de la constitution n’avaient aucune valeur pour lui.

On ignore si Tilley renonça de lui-même à quitter Ottawa ou si Macdonald le fit changer d’avis en lui faisant une offre alléchante, mais il demeura au cabinet. Il avait d’ailleurs déjà commencé à reprendre confiance en lui-même. Pendant le débat sur le budget de 1871, Galt avait attaqué le gouvernement, et Tilley avait démoli ses arguments, ce qui lui avait valu des « hourras bruyants et prolongés ». Sa maîtrise des détails, sa mémoire des faits, sa compréhension des questions financières avaient amené Tupper à dire à Macdonald au début de mars : « Pour la première fois dans cette chambre, il s’est fait valoir. » Macdonald en fut impressionné. De plus, il savait que la situation délicate qui régnait au Nouveau-Brunswick requérait de la subtilité, et personne n’avait les qualités de Tilley. Bientôt, il y aurait des élections où la présence de Tilley serait indispensable. Smith, qui avait dirigé les adversaires de la Confédération à Ottawa en 1867, savait en 1871 qu’il avait plus à craindre de l’esprit de clocher des députés ontariens et québécois de l’opposition que de Macdonald lui-même. Tilley noua une alliance avec son vieux collègue et adversaire en lui faisant voir qu’il appartenait au camp de Macdonald, et les deux hommes unirent leurs efforts pour protéger la loi des écoles publiques du Nouveau-Brunswick quand on l’attaqua à Ottawa. Comme aucun parti d’opposition ne fit campagne dans la province, Tilley se tira mieux que prévu des élections fédérales de 1872. À l’annonce des résultats, il estima que le gouvernement pourrait compter sur 12 des 15 députés élus au Nouveau-Brunswick. C’est en Ontario que Macdonald avait récolté de maigres résultats.

Comme sir Francis Hincks était l’un des députés ontariens battus, Tilley savait que le portefeuille des Finances lui reviendrait enfin. Peut-être Macdonald le lui avait-il promis un an plus tôt pour le garder au cabinet. En novembre, Tilley informait ses amis qu’il serait ministre des Finances dès que la question de la Compagnie du chemin de fer Pacifique du Canada serait réglée. Hincks prit un siège sûr en Colombie-Britannique et resta en fonction jusqu’à l’octroi de la charte à sir Hugh Allan*, le 3 février 1873. Le 24 février, Tilley fut assermenté ministre des Finances, il était le quatrième que le Canada avait en six ans. Son premier budget, présenté le ler avril 1873, fut le plus facile de tous : comme il montrait un surplus et que l’économie était forte, il plut à tout le monde, y compris à l’opposition.

Dès le lendemain, on oublia Tilley, car Lucius Seth Huntington* accusa le gouvernement d’avoir reçu de grosses sommes d’Allan et de ses associés américains pendant la campagne électorale. Tout au long du printemps et de l’été éprouvants de 1873, Tilley regarda fondre la majorité de Macdonald. Smith lutta ferme jusqu’à la prorogation de la session – un « acte de tyrannie » selon lui – le 13 août. C’est avec inquiétude que Tilley partit pour l’Angleterre afin de négocier un emprunt de £4 000 000. Il l’obtint en quatre jours, et juste à temps. Le 18 septembre, la faillite de la Jay Cooke and Company provoqua la panique dans les milieux d’affaires ; une grave dépression s’amorçait.

De retour à la chambre des Communes le 31 octobre, Tilley se porta éloquemment à la défense de Macdonald, assiégé de toutes parts. Quand le gouvernement démissionna, le 5 novembre, il fut nommé lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Il rentra dans sa province au milieu d’une controverse. Le premier ministre Alexander Mackenzie tenta de faire annuler sa nomination, mais le ministre de la Marine et des Pêcheries, Albert James Smith, la défendit. Comme ce dernier, la plupart des gens estimaient que Tilley, alors âgé de 55 ans, méritait ce poste, quoique Smith lui-même ait douté qu’une fonction d’apparat lui donne satisfaction. Pendant quelques années, Tilley sembla pourtant se contenter de sa nouvelle vie, qui consistait à lire les discours du trône, assister aux réceptions militaires, visiter la University of New Brunswick, paraître aux cérémonies officielles et donner les soirées d’usage – non sans en bannir le vin.

Des événements tragiques vinrent assombrir son mandat. Même si sa propriété fut épargnée, une bonne partie du Saint-Jean qu’il avait connu fut rasé par le terrible incendie de 1877 [V. Sylvester Zobieski Earle*]. Pire encore, son fils William Harrison Tilley, qui avait commencé une brillante carrière ecclésiastique, mourut le 11 novembre. Tilley ne s’en remit jamais. Smith lui envoya un message de condoléances dans lequel il lui présentait l’alternative suivante : un renouvellement de mandat ou un retour dans l’arène.

Tilley avait déjà décidé de revenir à la politique active aux élections suivantes. Il était resté en communication avec Macdonald durant tout son mandat et avait aidé à fonder des clubs conservateurs dans la province. En octobre 1877, il rencontra Macdonald et dressa des plans en prévision de la campagne. Finalement, le 23 juillet 1878, il était « de nouveau un homme libre ». Six jours plus tard, il lançait un journal, le Daily Sun de Saint-Jean. La bataille qui s’engageait n’allait pas être facile. La reconstruction qui avait suivi l’incendie, l’achèvement du chemin de fer Intercolonial, l’érection du pénitencier de Dorchester, tout cela avait protégé les Néo-Brunswickois des pires effets de la dépression, donc émoussé les attaques des conservateurs contre le gouvernement Mackenzie. De plus, le retour en politique d’un ancien lieutenant-gouverneur soulevait des débats, et il y avait la Politique nationale, prônée par les conservateurs, qui entraînerait une hausse des taxes au Nouveau-Brunswick. Tilley préférait parler d’un « rajustement du tarif » qui visait à protéger les emplois. Les ouvriers, disait-il, ne seraient plus « forcés de s’expatrier pour avoir du travail ».

Au cours de cette première campagne qui se fit par chemin de fer, le premier ministre Mackenzie et le ministre des Finances Richard John Cartwright* s’arrêtèrent à Saint-Jean, le 22 août ; on croyait alors que Tilley perdrait le siège. Tous se réunirent à l’immense patinoire intérieure pour un débat public. Cartwright vilipenda et humilia Tilley en disant qu’il préférait croire qu’il « avait été dupe plutôt que complice, et qu’il fallait attribuer ses erreurs à la faiblesse de son esprit plutôt qu’à la perversité de son cœur ». Les insultes de ceux que le Daily Sun qualifiait d’« aventuriers politiques » venus « du Haut-Canada » jouèrent peut-être un rôle déterminant : Tilley l’emporta par neuf voix. Le 17 octobre, il était de nouveau ministre des Finances du Canada, et c’est à lui qu’incombait l’application de la Politique nationale.

Tilley avait environ quatre mois pour préparer son budget. À l’époque, aucun homme politique du Canada ne connaissait mieux que lui l’administration et les tarifs douaniers. Il lut Protection and free trade de John Maclean, publié à Montréal en 1867, et l’ouvrage de Jesse Beaufort Hurlbert, Field and factory side by side ; or, how to establish and develope native industries, paru dans la même ville en 1870. Maclean et Hurlbert furent parmi les premiers spécialistes dont il s’entoura pour définir la Politique nationale. James Johnson, commissaire en chef des douanes, que Tilley avait amené à Ottawa en 1867, avait des compétences techniques, tout comme le sous-ministre des Finances, John Mortimer Courtney. Le plus important de tous était un Néo-Écossais, le docteur Edward Young, qui avait dirigé le Bureau of Statistics des États-Unis à compter de 1870 ; il était l’auteur de l’ouvrage de référence essentiel sur la question, Special report on the customs-tariff legislation of the United States, publié en 1872 et 1877. Tilley et son groupe de spécialistes, en collaboration avec des députés comme James Domville* du comté de Kings, au Nouveau-Brunswick, et des hommes d’affaires comme George Gordon Dustan de Halifax, étudièrent tous les aspects de la question tarifaire. On compila des masses de statistiques pour déterminer les conséquences positives et négatives de toutes les possibilités, et on chercha à définir une politique équilibrée, qui notamment élèverait des barrières contre la rapacité.

Tilley prit la parole à la chambre des Communes le 14 mars 1879 ; il était alors fin prêt. Les Américains, dit-il, prenaient le Canada pour un « marché où l’on sacrifiait la marchandise » ; il mettrait fin à cette situation en imposant des tarifs et des droits compensateurs. Il proposait « de soumettre à un droit plus élevé [les produits] qui [étaient] fabriqués au pays et de maintenir un droit plus bas sur ceux qui [n’étaient] pas fabriqués au pays, ou [avaient] peu de chances d’être fabriqués au pays – l’indienne par exemple ». Le taux global était augmenté, mais il y avait des droits spécifiques et une longue liste d’exemptions. Tilley voulait que les investissements étrangers aident l’industrie canadienne à faire travailler des Canadiens chez eux. Naturellement, il cita la Bible : « Le moment est venu où nous devons décider si nous nous contenterons d’être coupeurs de bois et porteurs d’eau [...] ou si nous occuperons la place à laquelle, je le crois, la Providence nous destine. »

Tilley fut l’artisan de la Politique nationale, bien que plusieurs se soient arrogé ce titre, et il ne douta jamais qu’elle ait été sage. Il modifia un taux ici et là pendant qu’il était ministre des Finances, mais fondamentalement elle resta la même. « Le tarif de 1879 avait une qualité, lui écrivit Young en 1890. Il était bien construit, une partie correspondant à une autre comme dans un édifice intelligemment conçu. Contrairement à la plupart des lois tarifaires des États-Unis, il n’a pas exigé qu’on légifère par la suite pour corriger des erreurs ou des omissions. »

Jusqu’à son départ du ministère, en novembre 1885, Tilley fut aussi le gardien de la Politique nationale. Dans tous ses discours sur le budget, il en vanta les vertus et, sauf la dernière année ou à peu près, personne ne put le contredire. De vieilles industries connaissaient un regain de jeunesse, et de nouvelles s’ouvraient dans tout le pays. À la veille des élections de 1882, il put afficher un surplus budgétaire de 4 000 000 $ et réduire le tarif sur des marchandises comme le the ou le café. Il aida l’industrie en ajoutant, à la liste des exemptions, des produits comme le zinc, l’étain ou l’acier en vrac. Cependant, au cours de l’année suivante, l’économie se mit à fléchir, surtout dans l’Est. Tilley continua d’affirmer que la Politique nationale préservait le Canada des pires effets de la crise et empêchait les Américains de détruire de nouveau le marché canadien.

En sa qualité de ministre des Finances, Tilley avait son mot à dire sur la plupart des responsabilités du gouvernement, d’autant plus qu’il présidait le Conseil du Trésor. Chaque année, il se rendait en Angleterre pour recueillir de l’argent sur le marché des obligations. À l’été de 1879, il récolta £3 000 000 à Londres, défendit la Politique nationale contre ses détracteurs britanniques et participa aux négociations qui visaient à faire nommer un haut-commissaire du Canada dans la capitale anglaise.

Une fois la politique tarifaire en vigueur, l’attention se porta sur le chemin de fer canadien du Pacifique, qui allait soulever encore bien plus de controverses. Tilley appuya le marché conclu en 1881 avec un groupe dirigé par Donald Alexander Smith*, James Jerome Hill* et George Stephen*. Il insista pour que tout le tracé soit en territoire canadien afin de soustraire le pays à la mainmise américaine, et se déclara heureux que des capitalistes entreprennent les travaux et donnent ainsi de solides possibilités d’investissement aux Canadiens. Toutefois, il avait fréquenté assez d’entrepreneurs ferroviaires pour savoir qu’il fallait les surveiller, et il constata que les promoteurs du chemin de fer canadien du Pacifique recouraient autant que les autres à des manœuvres détournées. Par exemple, il découvrit en 1881 que Stephen négociait avec Boston et Portland, dans le Maine, en vue de faire de l’une de ces villes le port hivernal de l’Est ; malgré des déclarations contraires, ces négociations se poursuivirent jusqu’en 1884. Pour Tilley, le port d’hiver ne pouvait être que Saint-Jean. Le conflit entre Stephen et lui allait s’aggraver à mesure que les coûts de construction augmenteraient. Stephen avait déjà irrité Tilley par les pratiques financières auxquelles il recourait lorsqu’il était président de la Banque de Montréal. Il estimait que Tilley bloquait toutes les demandes légitimes d’emprunts et de garanties, ce qui n’était pas complètement faux. Ces demandes furent déposées en 1883, soit au moment où le surplus budgétaire était épuisé. Comme les déficits étaient inévitables, Tilley estima que le pays ne pouvait pas prendre les risques que Stephen exigeait et qu’il ne devait pas laisser tous ses autres projets en plan pour subventionner le chemin de fer canadien du Pacifique. En outre, il se méfiait de Stephen. Il devint de plus en plus isolé au cabinet, où l’on voulait voir le chemin de fer terminé au plus vite même s’il ne donnait pas de travail aux Canadiens et n’aidait pas l’industrie canadienne.

Particulièrement en forme pendant la campagne électorale de 1882, Tilley avait prononcé plusieurs discours, en de nombreux endroits, et il avait remporté une belle victoire. Toutefois, l’hiver suivant, il avait eu de fréquents malaises, et sa santé ne s’était pas améliorée depuis. En avril 1885, son état était grave, et pourtant il continuait de s’occuper des Finances et de s’acquitter de ses autres responsabilités. On jugea que son budget de 1885 était l’un de ses meilleurs, et quand Tupper, alors haut-commissaire à Londres, recommanda un programme d’emprunt tout à fait inacceptable pour le gouvernement, c’est Tilley que Macdonald dut dépêcher là-bas. Il arriva le 23 mai, et dès le 1er juin, avec sir John Rose, devenu financier à Londres, il avait réglé toute l’affaire.

Pendant son séjour dans la capitale anglaise, Tilley alla consulter sir Henry Thompson ; c’était le troisième médecin spécialiste qu’il voyait en trois ans. Thompson découvrit un calcul rénal, qui fut extrait au cours d’une opération douloureuse, et il ordonna à son patient de prendre sa retraite. Bien que de toute évidence il ait été faible et souffrant, Tilley assista à la dernière journée de la séance du Parlement canadien, le 20 juillet. Ce jour-là, il écrivit à Macdonald : « Il vous faut absolument du sang neuf. » Ensuite, il alla respirer l’air du large à St Andrews, au Nouveau-Brunswick, où il avait une maison d’été.

En prenant de la maturité, Tilley avait élargi ses vues et inscrit à son actif des réalisations qui étaient celles d’un pragmatique, d’un opportuniste classique. Pourtant, durant tout le temps où il fit de la politique active, il ne fut jamais populaire auprès d’une large tranche de la population. Il y avait en lui un peu de l’obstination de celui qui croit toujours avoir raison, il n’était ni aussi perspicace ni aussi terre à terre que Macdonald, et il avait peut-être trop soigné ses amis. Néanmoins, parce que ses qualités politiques s’accompagnaient de remarquables talents financiers, il était devenu, avant la Confédération, l’homme dont le Nouveau-Brunswick ne pouvait pas se passer, et il avait été bien près d’atteindre cette place au Canada après 1878.

La carrière publique de Samuel Leonard Tilley allait comporter un dernier épisode. Le 11 novembre 1885, Macdonald le fit nommer lieutenant-gouverneur de la province pour un deuxième mandat, qui se termina à l’automne de 1893. Tout le monde au Nouveau-Brunswick, y compris ses plus vieux ennemis, finit par le considérer comme un fils distingué de la province. Macdonald continua de le consulter pendant quelques mois, mais des hommes plus jeunes prenaient la relève. Pour combattre les idées d’union commerciale avec les États-Unis, Tilley eut des liens avec l’Imperial Federation League. La mort de Macdonald, en juin 1891, l’affecta profondément. Celle de John Boyd, le 4 décembre 1893, l’affligea davantage ; cette année-là, Boyd, son voisin et ami depuis les années 1850, lui avait succédé au poste de lieutenant-gouverneur. Dans les années 1890, Tilley suivit attentivement les péripéties du parti conservateur, où les chefs se succédaient. Comme il mettait beaucoup d’espoir en sir John Sparrow David Thompson, sa mort, survenue le 12 décembre 1894, l’inquiéta beaucoup, d’autant plus que la question des écoles du Manitoba menait le parti à la désintégration. En avril 1896, il écrivit en faveur de la loi réparatrice un plaidoyer qui parut dans le Daily Sun et que l’on réimprima, à cause de son succès, en de nombreux exemplaires. À mesure que les élections de juin approchaient, il sentait que le premier ministre Tupper n’en sortirait pas vainqueur. Au début de juin, à la maison d’été qu’il avait achetée à Rothesay, il se fit une entaille au pied. Le 11 juin, tout son organisme était infecté. Il mourut le 25, à l’âge de 78 ans. Deux jours plus tôt, Tupper avait perdu les élections. On dit que Tilley n’apprit pas cette défaite, mais il savait que c’était la fin.

Sauf en ce qui a trait à une biographie semi-autorisée écrite par James Hannay*, The life and times of Sir Leonard Tilley, being a political history of New Brunswick for the past seventy years (Saint-Jean, N.-B., 1897), on a peu écrit sur sir Samuel Leonard Tilley. L’étude de Hannay a été entreprise avec son autorisation vers 1890, mais révèle peu de chose sur le sujet, qui devait être qualifié de pharmacien terne et de défenseur de la tempérance. La découverte des papiers de Tilley dans les années 1950 et 1960 ainsi que des études de l’histoire de la Confédération et de l’histoire régionale ont renouvelé l’intérêt qu’on lui portait. Tilley avait soigneusement conservé ses papiers des années 1850 jusqu’à sa mort en 1896, mais ils avaient été éparpillés par la suite et oubliés. Le Musée du N.-B. en a acquis la plus grande partie (Tilley family papers) en 1958, et les AN ont reçu un autre lot important (MG 27, 1, D15) dix ans plus tard, y compris les cahiers de correspondance de Tilley des années où il était ministre des Finances. Il s’agit là de la collection la plus importante concernant la période antérieure à 1867 au sujet d’un Père de la Confédération, si l’on fait exception de Macdonald. Plusieurs autres collections des AN sont riches en documentation sur Tilley, surtout celles de Howe (MG 24, B29), Macdonald (MG 26, A), Galt (MG 27, I, D8), Tupper (MG 26, F), et Brown (MG 24, B40).

En ce qui concerne les années antérieures à la Confédération, le livre de MacNutt, New Brunswick, constitue la plus utile des études modernes, même s’il n’a pas eu accès aux papiers de Tilley et a sur les hommes politiques provinciaux l’opinion arrogante qui caractérise le ministère des Colonies. L’excellente étude de J. K. Chapman, The career of Arthur Hamilton Gordon, first Lord Stanmore, 1829–1912 (Toronto, 1964), est de la même facture. Le livre de Waite, Life and times of confederation, constitue la meilleure étude quant à l’acuité de sa perception de Tilley. D’autres études sur l’ère postérieure à la Confédération sont beaucoup moins satisfaisantes, bien que celle de Waite, Canada, 1874–96, vaille la peine d’être consultée. Les livres de Creighton, Macdonald, young politician et Macdonald, old chieftain, contiennent des références à Tilley. L’étude la plus récente est celle de C. M. Wallace, « Sir Leonard Tilley, a political biography » (thèse de ph.d., Univ. of Alta., Edmonton, 1972). [c. m. w.]

APNB, RG 2, RS6, A, 1854–1867 ; RG 29.— Musée du N.-B., James Brown journal (photocopie) ; J. W. Lawrence papers, « Some reminiscences, Hon. Sir Leonard Tilley and J. W. Lawrence, 1835–1885 » (A313) ; J. C. Webster papers, packet 25 (A. R. McClelan, corr.).— PRO, CO 188 ; CO 189.— UNBL, MG H6 ; MG H10 ; MG H12a ; MG H82.— Canada, chambre des Communes, Débats, 1867–1885 ; Parl., Doc. de la session, 1867–1885.— G. E. Fenety, Political notes and observations [...] (Fredericton, 1867).— Lawrence, Judges of N.B. (Stockton et Raymond).— J. [A.] Macdonald, Correspondence of Sir John Macdonald [...], Joseph Pope, édit. (Toronto, 1921).— N.-B., House of Assembly, Journal, 1850–1868 ; Synoptic report of the proc., 1854–1868 ; Legislative Council, Journal, 1860–1867.— Joseph Pope, Memoirs of the Right Honourable Sir John Alexander Macdonald, G.C.B., first prime minister of the Dominion of Canada (2 vol., Ottawa, [1894]).— Stewart, Story of the great fire.— Charles Tupper, Recollections of sixty years in Canada (Toronto, 1914).— E. W. Watkin, Canada and the States : recollections, 1851 to 1886 (Londres et New York, [1887]).— Daily Sun (Saint-Jean), 1878–1887, plus tard St. John Daily Sun, 1887–1896.— Daily Telegraph (Saint-Jean), 1864–1880.— Globe, 1864–1885.— Head Quarters (Fredericton), 1849–1868.— Mail (Toronto), 1872–1880, plus tard Toronto Daily Mail, 1880–1885.— Morning Freeman (Saint-Jean), 1851–1875.— Morning News (Saint-Jean), 1840–1884.— New-Brunswick Courier, 1831–1862.— New Brunswick Reporter and Fredericton Advertiser, 1854–1885.— Ottawa Daily Citizen, 1867–1885.— Saint John Globe, 1866–1896.— Appletons’ cyclopædia (Wilson et al.).— Canadian biog. dict., 2.— CPC, 1867–1885.— Cyclopædia of Canadian biog. (Rose et Charlesworth), 1.— Dent, Canadian portrait gallery.— DNB.— Dominion annual reg., 1878–1885.— William Notman et [J.] F. Taylor, Portraits of British Americans, with biographical sketches (3 vol., Montréal, 1865–1868).— Standard dict. of Canadian biog. (Roberts et Tunnell), 2.— T. W. Acheson, Saint John : the making of a colonial urban community (Toronto, 1985).— Baker, Timothy Warren Anglin.— Gordon Blake, Customs administration in Canada : an essay in tariff technology (Toronto, 1957).— Hannay, Hist. of N.B.— D. G. G. Kerr, Sir Edmund Head, a scholarly governor (Toronto, 1954).— W. M. Whitelaw, The Maritimes and Canada before confederation (Toronto, 1934 ; réimpr., 1966).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Carl M. Wallace, « TILLEY, sir SAMUEL LEONARD », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/tilley_samuel_leonard_12F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/tilley_samuel_leonard_12F.html |

| Auteur de l'article: | Carl M. Wallace |

| Titre de l'article: | TILLEY, sir SAMUEL LEONARD |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1990 |

| Année de la révision: | 1990 |

| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |