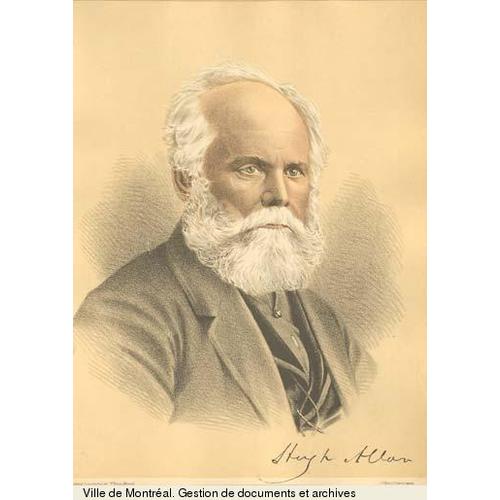

ALLAN, sir HUGH, magnat du commerce maritime, promoteur de chemins de fer et financier, né le 29 septembre 1810 à Saltcoats (région de Strathclyde, Écosse), deuxième des cinq fils d’Alexander Allan et de Jean Crawford ; le 13 septembre 1844, il épousa Matilda Caroline Smith, et ils eurent neuf filles et quatre fils ; décédé le 9 décembre 1882 à Édimbourg et inhumé le 27 suivant à Montréal.

Hugh Allan était issu d’une famille de l’Ayrshire possédant de vastes intérêts dans le commerce maritime. À partir du début des années 1800, son père et son frère aîné, James, exploitèrent des navires dans l’Atlantique Nord entre Glasgow et le Saint-Laurent. Après avoir fréquenté l’école paroissiale à Saltcoats, Allan commença de travailler à l’âge de 13 ans dans le bureau de comptabilité appartenant à sa famille, l’Allan, Kerr and Company, situé à Greenock. Il arriva à Montréal en 1826 et prit un emploi de commis chez le commerçant de céréales William Kerr, et le conserva jusqu’en 1830, année où il entreprit une « grande tournée », visitant le Haut-Canada, New York, son Écosse natale et, pour la première fois, Londres. Il revint au Canada en avril 1831 et, après avoir rencontré un compatriote de l’Ayrshire, James Millar*, qui fut peut-être mandataire d’Alexander Allan à Montréal, il devint commissionnaire dans la maison de commerce général de Millar, la Millar, Parlane and Company, l’une des principales entreprises d’importation de Montréal. Œuvrant dans plusieurs secteurs d’activité de l’entreprise (dont l’expédition, la construction navale et l’achat de céréales auprès des marchands de la région), Allan y obtint rapidement de l’avancement, et, comme cela arrivait fréquemment dans la communauté marchande de Montréal, ses liens de parenté, ses relations sociales et la possibilité d’accès à des capitaux facilitèrent grandement sa réussite. En 1835, on réorganisa l’entreprise sous le nom de Millar, Edmonstone and Company ; Allan y fut nommé associé et, avec l’aide de son père, ne tarda pas à favoriser l’expansion du commerce maritime de la compagnie. L’année suivante, celle-ci acheta le Thistle, trois-mâts barque de 214 tonneaux et premier navire de ce qui allait devenir l’une des plus grandes flottes marchandes de l’Atlantique Nord. Plusieurs autres navires, construits à Montréal par le maître charpentier de navires E. D. Merritt, vinrent grossir la flotte au cours des deux années suivantes, dont l’Alliance, vapeur de 434 tonneaux qui effectuait le parcours Montréal-Québec, mais qui devait probablement servir aussi à remorquer les navires à voiles de la compagnie à travers le difficile courant Sainte-Marie jusqu’au port de Montréal. Une grande partie du capital nécessaire à cette expansion fut empruntée sur des hypothèques de ces navires que détenaient le père et les frères d’Allan en Écosse.

Les premiers navires, tels le Gypsy, la Blonde et la Brunette, étaient pour la plupart des long-courriers, mais Allan, qui reconnaissait les avantages de conjuguer le transport océanique et fluvial, commença de construire des schooners pour naviguer sur le Saint-Laurent : cette double possibilité et l’expansion économique de la vallée du Saint-Laurent contribuèrent à l’augmentation rapide des affaires de la compagnie. Au milieu des années 1840, cette dernière possédait 5 à 12 p. cent de tout le commerce au long cours de Montréal, important de Glasgow des articles tels que la fonte brute et le savon et transportant le blé canadien vers les marchés britanniques. Grâce aux navires Albion, Caledonia, Montreal, Amy Anne, Toronto, Canada et Favourite qui vinrent s’ajouter à la flotte fluviale et océanique, l’Edmonstone, Allan and Company (telle qu’on la rebaptisa en 1839) atteignit la plus grande capacité de chargement de toutes les entreprises ayant leur centre d’opération à Montréal. En 1848, elle possédait un capital de £30 000 à £40 000, et une firme déterminant la cote de crédit des compagnies la décrivait, deux ans plus tard, comme une « maison ancienne, sûre » et respectable ; le chiffre d’affaires avait augmenté de 25 p. cent en 1851. La compagnie maintint un réseau d’agents aussi loin que Brantford et London dans le Haut-Canada jusque dans les années 1850. En 1859, « l’une des entreprises les plus prospères de la province », elle était réputée pour la compétence de son administration, pour ses liens avec les maisons de commerce de Londres, Liverpool et Glasgow, et l’influence grandissante de ses propriétaires dans les entreprises maritimes, ferroviaires et bancaires alliées ; elle s’avérait une compagnie « aussi sûre que la banque », dirigée par des hommes dynamiques et ambitieux. Elle demeura partie intégrante des intérêts maritimes complexes de la famille Allan et fut rebaptisée en avril 1863 la H. and A. Allan Company.

Même au début des années 1850, les ambitions d’Allan dans le commerce maritime surpassaient celles de son associé plus âgé, William Edmonstone. À titre de président du Bureau de commerce de Montréal, de 1851 à 1854, Allan plaida en faveur de l’établissement d’une ligne régulière de navires à vapeur entre Montréal et les ports britanniques, laquelle serait subventionnée par le gouvernement. Non seulement une telle entreprise assurerait, selon lui, un service postal régulier, mais elle profiterait également au Canada en accroissant le nombre d’immigrants et en protégeant ses exportations et importations que plusieurs contemporains croyaient menacées par les Drawback Laws américaines de 1845–1846. Le creusage de la voie maritime du Saint-Laurent, qui en 1853 porta à 16 pieds la profondeur du chenal traversant le lac Saint-Pierre, rendit possible l’inauguration de ce service. Mais bien qu’Allan ait pris l’initiative de ce projet en tant que représentant officiel de la communauté d’affaires de Montréal et, personnellement, comme entrepreneur, la concurrence fut serrée. Samuel Cunard* manifesta aussi de l’intérêt, de même qu’un consortium formé en 1852 (dont faisaient partie Thomas Ryan, Luther Hamilton Holton*, James Blackwood Greenshields, tous de Montréal, et la McKean, McLarty and Lamont de Liverpool). Au même moment, croyant obtenir le contrat, Allan recueillit des capitaux dans sa famille – en particulier auprès de son jeune frère Andrew* – et chez des investisseurs canadiens tels que George Burns Symes*, William Edmonstone, sir George Simpson*, William Dow*, John Gordon McKenzie, Robert Anderson* et John Watkins, et forma un consortium rival. Malgré ses investisseurs canadiens ce dernier demeurait une entreprise internationale, soigneusement administrée par la famille Allan des deux côtés de l’Atlantique : Andrew était venu s’établir à Montréal en 1839 pour se joindre à Hugh, pendant que deux autres de ses frères, James et Bryce, géraient les affaires à Greenock et Liverpool. En dépit des pressions politiques exercées par Allan et de sa position de force au sein de l’élite commerciale de Montréal, l’autre consortium, constitué juridiquement en 1853 sous le nom de Compagnie canadienne de navigation à la vapeur, reçut la première subvention gouvernementale de £24 000 pour le service Montréal-Liverpool qui débuta cette année-là. Presque immédiatement cependant les points faibles de cette firme apparurent au grand jour et Allan, qui n’eut pas de cesse qu’il n’obtînt le contrat, décida de faire appel à une technologie nouvelle (vapeur, hélices et coques en fer). Au lieu de construire des navires au Canada comme l’Edmonstone, Allan and Company l’avait fait dans les années 1840, le syndicat dirigé par Allan commanda, à la fin de 1853, deux vapeurs rapides et puissants, le Canadian et l’Indian, aux constructeurs navals de la rivière Clyde, en Écosse. Le syndicat fut constitué juridiquement le 18 décembre 1854 sous la raison sociale de Compagnie des bateaux à vapeur océaniques de Montréal, et, en 1856, il obtint, avec l’aide d’hommes politiques conservateurs tels que John Rose, George-Étienne Cartier* et Lewis Thomas Drummond, le contrat et les £24 000 de subvention, pour le service régulier de vapeurs tous les 15 jours entre Montréal et Liverpool pendant la saison estivale, et entre Portland, Maine, et Liverpool de novembre à mai. Le service était devenu hebdomadaire en 1859, et Allan déclarait une mise de fonds de $3 500 000 dans la compagnie.

Étant donné qu’une bonne partie de ses profits dépendait de meilleures installations maritimes, de subventions directes, du transport de troupes, ainsi que de la poste et d’autres contrats du gouvernement, Allan soignait avec assiduité les fonctionnaires canadiens et britanniques. Ainsi, un ancien navire utilisé pour le transport des troupes, le Sarmatian, fut transformé afin de transporter au Canada le marquis de Lorne [Campbell*] et la princesse Louise* en 1878. Disposant de 25 domestiques et d’un piano spécial, le groupe royal, composé de 14 personnes, occupait des cabines de luxe décorées de soie bleue, aux armes du roi, et dotées d’un lit en acajou à réglage automatique dans lequel le mal de mer était « rendu impossible, le lit s’ajustant à tous les mouvements du navire de sorte qu’on ne pouvait sentir ni tangage ni roulis ».

Certes, les membres de la famille royale ne représentaient-que la crème des passagers d’Allan ; ses navires transportaient également des immigrants et des troupes, le courrier, du blé et des cargaisons diverses. Comme la plupart de ceux qui expédiaient des marchandises en Grande-Bretagne, Allan tira profit de la participation de ce pays aux guerres en Afrique et en Crimée. En 1862, le ministre britannique de la Guerre, sir George Cornewall Lewis, engagea des poursuites contre Allan, l’accusant d’avoir exigé des frais « exorbitants » et « énormes » pour le transport d’équipement militaire, soit à un prix au moins cinq fois plus élevé que celui des autres transporteurs. Allan répondit d’une manière « rude » et « arrogante », confisquant l’équipement jusqu’à ce que l’affaire soit réglée devant les tribunaux. Le transport des immigrants constituait une spécialité de la compagnie. Dans les années 1850, les passagers pouvaient voyager dans l’entrepont aux prix de £3 10 shillings, assurant eux-mêmes leur nourriture, bien que, comme la plupart des compagnies, celle d’Allan transportait « une bonne provision de biscuits ». Dans les années 1870, la Compagnie des bateaux à vapeur océaniques de Montréal (communément appelée l’Allan Line) obtint un contrat du gouvernement pour le transport des « passagers subventionnés ». Les brochures publicitaires de la compagnie indiquaient que les passagers nécessiteux recevraient gratuitement du gouvernement un laissez-passer pour voyager par le Grand Tronc et assuraient les immigrants que le Canada s’avérait « un endroit où la vie n’[était] pas chère », où même les plus pauvres pouvaient caresser « le ferme espoir » de devenir propriétaires fonciers. Les capitaines garantissaient une « atmosphère religieuse, sobre mais enjouée » sur leurs navires, et les passagères de troisième classe, assistées par des femmes de chambre, recevaient l’assurance de la séparation stricte des deux sexes. Ce qui rassurait moins cependant, c’était la « trousse pour les passagers de troisième classe » vendue 6 shillings par la compagnie et contenant « un coussin de sauvetage breveté » et le fait que la mort frappait régulièrement parmi les passagers.

À mesure que s’accrut son commerce transatlantique de transport d’immigrants, de produits manufacturés et de ressources naturelles, Allan se vit contraint de se tourner vers les chemins de fer d’Amérique du Nord ; propriétaire ambitieux d’une flotte de navires à vapeur, il préférait ne pas laisser d’importantes routes de ravitaillement aux caprices de la compétition. Bien que, dès le début des années 1870, il fût devenu l’entrepreneur de chemins de fer le plus en vue du Canada, il ne s’était pas hâté de se lancer dans les chemins de fer. Il possédait des actions dans le chemin « à lisses » de Champlain et du Saint-Laurent en 1851, mais perdit beaucoup en achetant celles de la Detroit and Milwaukee Railway ; il ne devint un promoteur important que lorsque toute l’étendue du monopole du Grand Tronc apparut clairement.

En 1859, lors de l’ouverture du pont Victoria qui permit la circulation directe entre le Haut-Canada et Portland, Allan et le Grand Tronc conclurent un accord de dix ans concernant le transport. Ses vapeurs devinrent rapidement dépendants des livraisons effectuées par le Grand Tronc : en 1873, 1 304 des 1 885 chargements de wagons de marchandises expédiés par Allan de Portland avaient été acheminés du Centre-Ouest américain par le Grand Tronc. Cette dépendance contrariait Allan. Il voulait que le Grand Tronc triple ses livraisons à destination de Portland pendant l’hiver, les portant à 35 000 tonnes, et désirait coordonner les arrivages de marchandises avec les départs de ses vapeurs. Il se sentait également menacé par les ententes que la compagnie de chemin de fer avait conclues avec des expéditeurs concurrents de New York et de Boston et par des rumeurs voulant que celle-ci envisageât d’établir sa propre ligne de navires à vapeur. Inquiet de voir l’accès à son territoire à l’ouest lui être fermé, Allan manifesta en 1873 le « désir de [se] protéger ».

Le désenchantement d’Allan vis-à-vis du Grand Tronc coïncida avec l’engagement du gouvernement canadien de construire un chemin de fer qui irait rejoindre la Colombie-Britannique. Dès 1870, les collaborateurs d’Allan faisaient partie des conseils des chemins de fer détenant des permis de construction dans l’Ouest. La Compagnie du chemin de fer du Canada central, qui construisait sa ligne vers l’Ouest, à partir d’Ottawa, avait comme vice-président en 1870 l’avocat d’Allan, John Joseph Caldwell Abbott*. Un autre représentant d’Allan, Louis Beaubien*, se révélait le principal promoteur du chemin à lisses de colonisation du nord de Montréal, dont Allan devint président en 1871 ; cette compagnie locale, soi-disant destinée au transport du bois de chauffage des Laurentides à Montréal, jouissait d’un permis d’exploitation assez flexible permettant l’établissement de jonctions avec le chemin de fer du Canada central. Tirant profit du mouvement de colonisation canadien-français et du soutien de prêtres tels que François-Xavier-Antoine Labelle*, la compagnie de chemin de fer d’Allan bénéficia de lois généreuses, de garanties financières du gouvernement provincial ainsi que de subventions de la plupart des localités sises le long de la ligne et d’une souscription de $1 000 000 de la ville de Montréal. Trois des associés d’Allan (John Hamilton, Abbott et Beaubien) comptèrent quelque temps parmi les membres du conseil d’administration du chemin de fer de la rive nord qui devait relier les villes de Québec et de Montréal. Allan possédait également la moitié des actions du futur chemin de fer d’Ontario et Québec devant relier Toronto et Peterborough aux lignes de la vallée de l’Outaouais. Ces chemins de fer canaliseraient le commerce vers le port de Montréal et pourraient être organisés en un vaste réseau de lignes vers le Pacifique. Allan faisait également partie des conseils visant à obtenir des chartes pour deux compagnies de chemin de fer des Maritimes, l’Eastern Railway (1870) et le Northern and Western Railway (1871–1872). Son expérience des contrats du gouvernement, ses liens avec d’éminents conservateurs tels que sir John Alexander Macdonald* et sa réputation de principal employeur et de citoyen modèle de Montréal faisaient d’Allan, peut-être le plus gros financier du Canada dans les années 1870, un des candidats tout désignés pour l’obtention du contrat du chemin de fer du Pacifique.

Il revint au ministre des Finances, Francis Hincks, de confier à Allan en août 1871 que les bailleurs de fonds aux États-Unis de la Northern Pacific Railroad, réunis autour de George William McMullen et de Charles Mather Smith, s’intéressaient eux aussi au contrat du chemin de fer du Pacifique. En décembre, Allan signa un accord avec les Américains et chercha à convaincre des Canadiens de premier plan de soutenir le consortium qu’il mettait sur pied. Comme d’habitude, ses arguments prenaient la forme de billets de banque. Il prédit que Charles John Brydges du Grand Tronc se joindrait à lui contre $200 000 d’actions, et David Lewis Macpherson* contre $250 000. Cependant, ni l’un ni l’autre ne le firent, et Macpherson, opposé à une participation américaine, mit bientôt sur pied un consortium rival, la Compagnie du chemin de fer Interocéanique du Canada, dont le siège social était situé à Toronto.

Des élections fédérales étant prévues pour le mois d’août 1872, Allan eut plus de chance avec les hommes politiques. Après avoir vainement cherché à réunir le consortium ontarien et le groupe d’Allan, Macdonald laissa les problèmes relatifs à Montréal dans les mains de Cartier et de Hincks. Malgré son parti pris antiaméricain et le fait qu’il fût l’avocat du Grand Tronc, Cartier, dont la santé déclinait, fut forcé d’accepter les conditions d’Allan. Utilisant l’influence de ses amis du clergé, insistant sur le nationalisme canadien-français et faisant allusion à l’impact économique de son chemin à lisses de colonisation du nord de Montréal qui aurait son terminus dans la circonscription de Cartier (Montréal-Est), Allan mit au pas le lieutenant de Macdonald au Québec. Le rédacteur en chef de la Gazette de Montréal, Thomas White, rencontra Cartier pendant trois heures pour discuter de politique ferroviaire, et deux échevins de la ville ainsi que quatre conseillers municipaux allèrent le voir chez lui. Cinq Montréalais éminents, dont Joseph-Adolphe Chapleau*, jeune conservateur d’avenir, et Charles-André Leblanc*, un vieux camarade d’école, lui rendirent visite à Ottawa et le prièrent instamment d’accorder le contrat du chemin de fer du Pacifique à Allan. Le 1er juillet 1872, Allan croyait pouvoir compter sur 27 des 45 députés canadiens-français appuyant Cartier. Ce dernier signa le 30 juillet une entente, rédigée par Allan et Abbott, qui répondait aux souhaits d’Allan relatifs au chemin de fer. Malgré les contributions massives d’Allan, à la dernière minute, Cartier subit la défaite dans Montréal-Est.

Même si les conservateurs reprirent le pouvoir, les projets d’Allan de construire le chemin de fer du Pacifique s’évanouirent dans les mois qui suivirent l’élection. Macdonald le contraignit finalement à rompre définitivement avec ses bailleurs de fonds américains, mais ceux-ci, outrés du fait qu’on les laissât tomber, menacèrent le premier ministre de révéler publiquement leur participation, non seulement en ce qui concernait le chemin de fer, mais aussi pendant la campagne électorale des conservateurs. Allan put apparemment les calmer avant de s’embarquer pour l’Angleterre à la fin de février 1873 en vue de réunir des capitaux. La crise semblait terminée. Cependant, ses insuccès auprès des puissantes institutions financières londoniennes furent bientôt éclipsés par le désastre qui se préparait alors au pays. Les vagues et persistantes rumeurs de scandale, qui circulaient à Montréal depuis des mois, allaient se concrétiser à Ottawa. Le 2 avril, Lucius Seth Huntington accusa Allan à la chambre des Communes d’avoir acheté, avec des fonds fournis en partie par des Américains, la mainmise sur le chemin de fer de l’Ouest en versant d’énormes contributions aux conservateurs. Le scandale du Pacifique venait d’éclater. La correspondance accablante d’Allan avec ses bailleurs de fonds américains ainsi que le fait d’avoir manipulé financièrement les conservateurs furent par la suite révélés au public et entraînèrent la chute du gouvernement de Macdonald le 5 novembre. Allan lui-même était revenu d’Angleterre pour témoigner devant la commission royale d’enquête sur le chemin de fer du Pacifique.

Le scandale et la réduction subséquente du projet par le gouvernement d’Alexander Mackenzie* mirent fin à la participation d’Allan dans le chemin de fer de l’Ouest, mais il continua d’avoir des intérêts dans d’autres chemins de fer. Toujours président du chemin à lisses de colonisation du nord de Montréal, alors en faillite, il s’arrangea pour que la compagnie soit prise en charge par le gouvernement du Québec en 1875. Il prit également une part active dans la Compagnie du pont international du Saint-Laurent, et sa banque, la Banque des marchands du Canada, continua de prêter de l’argent aux chemins de fer tels que le Kingston and Pembroke et le Grand Junction, ainsi qu’à la Cobourg, Peterborough and Marmora Railway and Mining Company. Juste avant sa mort, il fit partie de trois consortiums différents, chacun mis sur pied dans le but d’acheter du gouvernement québécois le chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental.

Allan avait utilisé les mêmes tactiques pour tenter d’obtenir le monopole du commerce sur le Saint-Laurent. Bien que lui-même actionnaire de la Compagnie du Richelieu, mise sur pied une génération plus tôt par des membres de professions libérales et des marchands de Montréal et de la vallée du Richelieu [V. Jacques-Félix Sincennes*], il lui fit concurrence en fondant la Compagnie canadienne de navigation, qui devait exercer son activité sur le haut Saint-Laurent, et en achetant en 1869 deux navires à vapeur qu’il menaça d’utiliser sur le parcours Québec-Saguenay. En retour d’une promesse d’employer les vapeurs ailleurs, la Compagnie du Richelieu lui offrit une « indemnité » annuelle de $4 000 pendant cinq ans et des droits gratuits pour ses navires aux quais de Québec. Il traqua bientôt la compagnie dans un autre service de transport en vendant un vapeur de la Compagnie canadienne de navigation à la Compagnie de navigation Union (apparemment dominée elle aussi par Allan) pour faire concurrence à la Compagnie du Richelieu sur le parcours lucratif Montréal-Québec : en 1874, après que la Compagnie du Richelieu eut refusé la fusion avec Allan, il vendit à la Compagnie de navigation Union deux autres vapeurs. Un an plus tard, la Compagnie du Richelieu, voyant ses revenus diminuer soudainement, fut contrainte d’accepter la fusion avec la Compagnie canadienne de navigation pour former la Compagnie de navigation du Richelieu et d’Ontario. Hugh et Andrew Allan faisaient tous deux partie du conseil d’administration de la nouvelle compagnie, et Hugh occupa le poste de président pendant six ans.

Hugh Allan persista dans ses tentatives de réduire la concurrence dans la vallée du Saint-Laurent. À la suite de longues négociations et d’une faillite simulée par la Chambly and Montreal Navigation Company, cette dernière fut achetée par la Compagnie de navigation du Richelieu et d’Ontario. La Compagnie de navigation à vapeur du Saint-Laurent, propriété de la puissante famille Molson, était une concurrente plus redoutable, et Allan conclut des ententes avec elle pour éliminer cette concurrence. En 1879, ses amis dans le parti conservateur, Macdonald et Charles Tupper*, prirent des dispositions pour diminuer les péages perçus par le gouvernement et enlever les roches près des quais de Saint-Lambert utilisés par la Compagnie de navigation du Richelieu et d’Ontario. En dépit des fusions, de la consolidation et des faveurs du gouvernement, les affaires n’allaient pas très bien et, en 1878, les dividendes de la compagnie étaient tombés à 2,5 p. cent. On s’était plaint en 1876 de l’action d’Allan en tant que président de la compagnie, de la large distribution de laissez-passer gratuits, du mauvais usage des fonds de la compagnie, et du monopole grandissant du commerce sur le Saint-Laurent détenu par la famille Allan. Louis-Adélard Senécal, entrepreneur bien connu de Québec, reçut de plus en plus d’appui pour son projet de fusion de la Compagnie de navigation du Richelieu et d’Ontario et du chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental en vue d’établir un nouveau système de transport intégré dans la vallée inférieure du Saint-Laurent. Senécal et les entreprises dont il était propriétaire achetèrent petit à petit les actions de la Compagnie de navigation du Richelieu et d’Ontario et réussirent quelques mois avant la mort d’Allan à l’évincer du conseil.

Allan montra très tôt un intérêt persistant pour les sociétés bancaires et de crédit. Encore dans la trentaine, il devint membre du conseil d’administration de la Banque de Montréal et y siégea pendant dix ans (1847–1857). Il avait en 1856, en plus de ses 204 actions dans la Banque de Montréal, des actions d’une valeur de £8 000 dans la Commercial Bank of Canada, d’autres de £1 000 dans la Bank of Upper Canada et de £2 020 dans la Banque de la cité à Montréal. Il fut membre du conseil d’administration de la Compagnie de crédit de Montréal (1871), détint 100 actions dans la Banque maritime de la Puissance du Canada (1873) et accéda à la présidence de la Société provinciale permanente de construction (1871), qui devint en 1875 la Compagnie provinciale de prêt. La fondation de la Banque des marchands du Canada pour s’assurer une source de financement et servir ses intérêts constitue sa plus grande entreprise bancaire. Gérée comme une entreprise familiale, elle obtint sa charte en 1861 mais n’ouvrit pas ses portes avant 1864. Allan fut régulièrement élu président du conseil d’administration jusqu’en 1877 et puis de nouveau en 1882. Andrew Allan, qui fit partie du conseil de 1861 à 1883, remplaça son frère au poste de président en 1882, et leur beau-frère, Jackson Rae, exerça la fonction de caissier en chef (directeur général) de la banque. Hugh Allan possédait en 1868, en tant que, principal actionnaire de la banque, 2 658 des 12 176 actions, alors qu’Andrew en possédait 875. À la fin des années 1870, la banque comptait cependant d’autres gros actionnaires tels que Robert Anderson qui détenait 5 042 actions en 1878, ce qui surpassait les avoirs combinés de la famille Allan.

La Banque des marchands du Canada fut dominée dans les premières années par Hugh Allan, qui était assidu aux réunions du conseil pour approuver la politique bancaire, les nominations, et les gros prêts. Il s’occupait des problèmes en Angleterre et, lorsqu’il se trouvait à Montréal, il se rendait fréquemment au siège social le samedi pour compter l’argent et surveiller la destruction des billets de banque endommagés. Ce n’était pas un exercice de tout repos. Il découvrit en 1868 qu’il manquait $500 dans les fonds de la banque : sept employés furent congédiés, et des poursuites au criminel intentées contre le comptable et le caissier en chef. En 1873, le conseil, qui approuva habituellement sans discussion les décisions d’Allan avant 1877, lui télégraphia au sujet du plus gros engagement de la banque, soit des obligations de la Detroit and Milwaukee Railway Company : « Le conseil approuve : faites de votre mieux. » Et le même conseil dit deux ans plus tard : « Projet exposé dans [votre lettre] ou tout accord ratifié par vous sera [considéré] satisfaisant. »

La banque acquit rapidement la réputation d’être l’une des plus dynamiques du Canada. Allan annonça des profits croissants et immédiats totalisant en moyenne 10 p. cent du capital versé par la banque : soit $30 502 la première année, $100 671 en 1867, et $726 120 en 1871. En 1868, la Banque des marchands du Canada prit sous sa direction la Commercial Bank of Canada à Kingston qui se trouvait en difficulté. Selon Allan, qui avait été actionnaire de cette banque et avait mené les négociations, celle-ci avait des engagements de $1 170 960 et un actif de $2 666 680, une grande partie étant constituée par des actions et des obligations de valeur douteuse. L’offre d’Allan d’échanger une action de la Banque des marchands du Canada contre trois de la Commercial Bank of Canada fut acceptée. Grâce à ce transfert, la Banque des marchands du Canada acquit 17 succursales dans l’important arrière-pays ontarien, et l’expansion dans cette province fut rapide. La banque hésitait cependant au Québec à étendre son activité à l’extérieur de Montréal ; elle n’avait, dans cette province, en 1871, que deux succursales en dehors de cette ville, mais elle en comptait plus de 22 en Ontario, dont 16 dans des villes de moins de 5 000 habitants. Au milieu des années 1870, la banque avait inauguré une succursale à Londres, employait neuf personnes à New York et avait construit à Montréal un magnifique siège social en pierre de l’Ohio, à la place d’Armes.

Les liens d’Allan avec la Banque des marchands du Canada lui rapportèrent des bénéfices, outre des privilèges spéciaux d’emprunt, des profits sur ses actions et un salaire annuel de président de $4 000 en 1874. La banque faisait partie d’un empire commercial et industriel grandissant et interdépendant, un secteur engendrant des affaires pour le second. Cela pouvait prendre simplement la forme d’une facture de $5 000 adressée à la banque par la compagnie maritime d’Allan pour le transport d’obligations québécoises à la succursale de la banque à Londres. Sa Compagnie d’assurance des citoyens du Canada assurait les employés de la banque et investit $36 000 dans les actions de cette dernière. Sa Compagnie du télégraphe de Montréal louait des locaux dans l’édifice de la banque à Ottawa, et le conseil d’administration de la banque vota l’octroi du privilège d’emprunt à découvert de $3 000 à la Montreal Elevating Company, dont il était administrateur. En 1875, un entrepreneur travaillant pour l’un des chemins de fer d’Allan manqua à ses engagements et mit la Banque Jacques-Cartier aux abois, mais la Banque des marchands du Canada l’aida à se renflouer en lui accordant un délai. Les bénéfices allaient souvent à Allan de façon plus directe. En avril 1872, il reçut 165 actions détenues par la banque dans l’Ontario Woollen Company et, un mois plus tard, le conseil d’administration de la banque accorda une marge de crédit de $20 000 à cette compagnie. Il emprunta $300 000 en 1876 de la banque, utilisant comme garantie collatérale ses actions dans la banque, afin d’aider la Vale Coal, Iron and Manufacturing Company qui lui appartenait. Une autre de ses entreprises, la Compagnie des cotons de Montréal, reçut une avance de fonds de $50 000 sur simple billet.

En 1877, la Banque des marchands du Canada, devenue la deuxième banque canadienne en importance, après la Banque de Montréal, faillit s’effondrer ; il devint alors clair que les jolis bénéfices déclarés chaque année par Allan avaient été réalisés en reportant les pertes. Des négligences dans la vérification des livres et dans l’administration des prêts, une expansion excessive dans de petites villes de l’Ontario et de lourdes pertes sur le marché de l’or de New York et dans deux investissements importants minèrent également la banque. Elle avait hérité de la Commercial Bank of Canada des obligations de la Detroit and Milwaukee Railway ayant une valeur nominale de $1 735 350. Ces obligations vinrent à échéance en 1875, mais la banque ne put les racheter, même à 20 p. cent de leur valeur nominale. Elle réalisa en outre un investissement douteux en mai 1876 : Allan annonça alors au conseil d’administration que la banque avait acheté au pair une émission de £4 185 333 d’obligations du gouvernement québécois, émission rendue nécessaire en raison de la faillite du chemin à lisses de colonisation du nord de Montréal (propriété d’Allan) et d’un projet connexe, le chemin de fer de la rive nord. Devant l’hésitation des financiers britanniques à investir dans des valeurs canadiennes dans le secteur privé et devant l’effondrement des deux plus importants projets de chemin de fer de la province, il ne restait plus au gouvernement qu’à se procurer lui-même des fonds pour la construction. Bien qu’Allan assurât un actionnaire inquiet de la banque que le prêt à la province était une source « d’avantages réciproques », le directeur de la succursale de la banque à Londres déclara qu’il serait « impossible » de lancer les obligations du Québec sur le marché londonien, même à 95 p. cent de leur valeur nominale.

En février 1877, Allan démissionna de son poste de président, à cause de ce qu’il appelait des « rumeurs absurdes » et des revendications « insensées » lancées par « quelques courtiers intéressés et par des ennemis personnels ». Son successeur, John Hamilton, prit rapidement des mesures pour sauver la banque. La Banque de Montréal et la Banque de l’Amérique septentrionale britannique prêtèrent $1 500 000 à la Banque des marchands du Canada sur garantie de billets à ordre des membres de son conseil d’administration, et George Hague, ancien caissier de la Banque de Toronto, fut engagé comme directeur général. Il amortit $113 143 de pertes subies par le bureau de Montréal, $222 611 de pertes dans les succursales, un déficit de $198 704 enregistré par le bureau de New York, $633 000 en mauvaises créances, $305 196 pour les obligations de la Detroit and Milwaukee Railway, $553 000 pour des pertes sur d’autres titres et $223 991 provenant « de difficultés non prévues lors de l’emprunt [du gouvernement de Québec] lancé à la Bourse de Londres ». Allan se releva d’une façon remarquable en reprenant le poste de président de la banque en 1882.

Comme nous le montrent ses transactions avec la Banque des marchands du Canada, Allan bâtit un complexe empire commercial et industriel en élargissant constamment ses intérêts. Le télégraphe s’avérait un complément naturel des moyens de communication maritimes et ferroviaires dans lesquels il avait déjà investi. Associé avec la Compagnie canadienne du télégraphe de l’Atlantique, il occupa le poste de président de la Compagnie du télégraphe de Montréal (1852) et fit partie du conseil d’administration de deux compagnies américaines, la Troy Telegraph Company et la Western Union Telegraph Company. Il participa également très tôt à l’expansion de l’industrie canadienne du téléphone ; en 1878, il compta parmi les premiers à faire un appel interurbain au Canada : utilisant les lignes installées par la Compagnie du télégraphe de Montréal, il appela de Montréal la princesse Louise à Ottawa. Plus importantes encore furent les longues négociations d’Allan avec la nouvelle Compagnie canadienne de téléphone Bell, qui aboutirent à l’achat par cette dernière des installations de téléphone de la Compagnie du télégraphe de Montréal pour la somme de $75 000. Allan œuvrait aussi dans d’autres affaires de transport reliées directement à son entreprise maritime : compagnies d’entreposage, d’élévateurs, de gares, de ponts et de tunnels. En 1870, il agit à titre de président de la Compagnie d’emmagasinage de Montréal (fondée en 1865 et spécialisée dans la construction de hangars et d’entrepôts) ; le conseil d’administration de cette dernière se réunissait dans les bureaux de la Compagnie des bateaux à vapeur océaniques de Montréal. Il était également membre des conseils d’administration de la Compagnie du terminus du chemin de fer de Montréal (1861), de la Canadian Railway Station Company (1871) et de la Compagnie du pont international du Saint-Laurent (1875). Ses négociations avec le Grand Tronc démontrent qu’Allan saisissait l’importance du Centre-Ouest américain. Il siégeait en 1870 avec des Américains de premier plan tels que James Frederick Joy et Henry Porter Baldwin de Detroit et Nathaniel Thayer de Boston, ainsi qu’avec des investisseurs canadiens de marque comme George Stephen* et William McMaster, au conseil de fondation de la Detroit River Tunnel Company. Cinq ans plus tard, il obtint avec quatre marchands de Montréal, dont son frère Andrew, la charte de la St Lawrence and Chicago Forwarding Company.

Allan possédait également des intérêts dans au moins cinq compagnies d’assurances qui lui garantissaient une importante source de capitaux tout en assurant ses biens contre le feu et les pertes en mer. La possibilité d’assurer ses employés en cas de décès ou de blessures lui permettait de récupérer une partie des salaires et constituait peut-être une réaction contre l’établissement de sociétés de prévoyance et d’autres organismes de protection de la classe ouvrière. Allan était aussi associé avec trois compagnies d’assurances maritimes : il fut membre fondateur en 1851 de la Compagnie d’assurance mutuelle maritime de Montréal, en 1868, de la Compagnie d’assurance maritime du Canada et, 14 ans plus tard, avec son frère Andrew, de la Compagnie d’assurance maritime Saint-Laurent du Canada. Sa plus importante société d’assurances était toutefois la Compagnie d’assurance et de placement des citoyens du Canada (appelée la Compagnie d’assurance des citoyens du Canada après 1876). Hugh Allan en fut le premier président et Andrew, membre à vie de son conseil d’administration. La compagnie cautionnait les employés de la Banque des marchands du Canada et garantissait les entreprises d’Allan contre le feu. Un p. cent du salaire des débardeurs à son emploi aux quais de Montréal était déduit pour des assurances obligatoires en cas d’accident « au cours du travail », mais qui ne couvraient pas cependant les cas de maladie. Les employés blessés de façon permanente touchaient $5 par semaine et, en cas de décès, la famille recevait $500. Inscrit en 1872 comme membre du conseil d’administration de la Compagnie d’assurance du Canada sur la vie, son nom apparaissait aussi dans la charte de la Compagnie d’assurance de Manitoba. Andrew Allan, pour sa part, faisait partie, cette année-là, du conseil d’administration de l’Association d’assurance sur la vie, dite la Confédération.

De 1861 à 1881, l’industrie de transformation prit son essor à Montréal, et Allan participa activement à la réunion de capitaux pour des douzaines d’entreprises spécialisées dans le coton et la laine, la chaussure, le fer et l’acier, le tabac et enfin le papier. La concentration croissante du capital se faisait au moyen d’une pratique commerciale qui se répandait, et qui se caractérisait par la séparation de la gestion et de la propriété et par l’apparition du marché boursier. En ce qui touchait l’industrie du textile et bien d’autres entreprises, Allan avait les capitaux pour acheter, dès les débuts, des actions ou obligations ; il put également bénéficier après 1878 de la Politique nationale. La production canadienne de textiles avait augmenté de façon spectaculaire entre 1861 et 1871, et s’accrut encore plus fortement après 1878, les tarifs sur les lainages ayant doublé et la taxe sur le coton importé ayant augmenté de 17,5 à 30 p. cent. Après l’instauration des tarifs protectionnistes, la valeur de la production de coton au Canada tripla en quatre ans, atteignant $1 753 500 en 1884. Président de la Cornwall Woollen Manufacturing Company, Allan détenait de plus 165 actions dans l’Ontario Woollen Company. Un compatriote écossais, George Stephen, président du conseil d’administration de la Banque de Montréal et le principal marchand en gros de cette ville, avait intéressé Allan à la fabrication du coton, et les deux financiers tirèrent parti de la volonté de la ville de Cornwall, Ontario, de subventionner la fabrication de textiles. Allan devint président d’une entreprise de Cornwall, la Canada Cotton Manufacturing Company, en 1872, et, huit ans plus tard, un des fondateurs de la Stormont Cotton Manufacturing Company. Il contribua également à l’installation à Valleyfield, en 1874, de la Compagnie des cotons de Montréal. Ayant rapporté des dividendes de 11 p. cent en 1880, de 20 p. cent en 1881 et de 14 p. cent en 1882, les actions de celle-ci furent vendues en 1881–1882 à des prix allant jusqu’à 60 p. cent au-dessus de leur valeur au pair.

Les profits étaient élevés, mais les conditions de travail dans les filatures de coton avaient triste réputation. Allan, qui ne fut jamais renommé pour être un employeur modèle, se montrait davantage intéressé à faire des profits qu’à s’occuper du bien-être de ses employés ; ses filatures de coton faisaient l’objet de plaintes touchant les salaires, l’eau potable, la main-d’œuvre juvénile et les accidents de travail. Les tisserands des filatures de la Canada Cotton Manufacturing Company et de la Stormont Cotton Manufacturing Company gagnaient $5 par semaine en 1885 ; un teinturier à Cornwall recevait pour sa part $1,25 par jour. Dans les filatures de Montréal, des enfants de dix ans travaillaient nu-pieds tout l’hiver.

Allan s’intéressa de bonne heure à la production du fer et de l’acier ainsi qu’à la fabrication de matériel roulant. Impressionné par les efforts déployés par les fabricants de Toronto et de Hamilton pour satisfaire les besoins du Grand Tronc, Allan, aidé de Stephen, exhorta les marchands de Montréal en 1870 à faire preuve « d’initiative et de dynamisme » en investissant dans la Canada Rolling Stock Company. Il comptait également au nombre des administrateurs de la Compagnie canadienne pour l’équipement des chemins de fer (1872) et de l’Ontario Car Company (1882) ; il était de plus propriétaire avec Peter Redpath et Stephen de la Montréal Rolling Mills, spécialisée dans la fabrication de clous, de broquettes et de tuyaux, l’une des quatre plus grandes ferronneries du Québec, qui déclara des dividendes de 7 p. cent en 1878.

L’interruption des importations de tabac américain durant la guerre de Sécession avait relancé la production de tabac à Montréal, et Allan devint président de la Compagnie de tabac Adams (1882). L’industrie de la pulpe et du papier connaissait également une pleine expansion, la production doublant tous les dix ans entre 1861 et 1881. Allan siégea au conseil d’administration de la Compagnie de fabrication de papier du Canada, l’une des premières entreprises industrielles à être inscrites à la Bourse de commerce de Montréal. Une main-d’œuvre à bon marché, la disponibilité des capitaux et de meilleurs systèmes de transport contribuèrent à la croissance rapide de l’industrie de la chaussure à Montréal dans les années 1861 à 1871, la valeur de la production passant d’un à neuf millions de dollars. Les peaux venaient de l’Ouest, le tannage se faisait à Québec, et on expédiait à Montréal le cuir apprêté. Allan était président en 1882 de la Compagnie canadienne de caoutchouc de Montréal, l’une des plus anciennes fabriques de chaussures à Montréal.

Allan se montra également actif dans l’exploitation des richesses naturelles telles que la terre, les pêcheries et les mines. Son intérêt pour la spéculation foncière dans l’Ouest s’était sans doute développé à la suite de son projet de chemin de fer du Pacifique et des transactions de la Banque des marchands du Canada dans l’Ouest. À titre de président de la Montréal and Western Land Company, il visita l’Ouest du Canada quelques mois avant sa mort en 1882. Il occupait également cette année-là le poste de président de la North-West Cattle Company et de la Canada and Newfoundland Sealing and Fishing Company. Prenant une part active à la spéculation minière, il compta parmi les premiers actionnaires de la Compagnie de Montréal pour l’exploitation des mines, fondée en 1847. En 1855, une manipulation des actions, une comptabilité négligente, des dividendes injustifiés et une dette de £19 340 à l’endroit de la Commercial Bank of Canada ébranlèrent la compagnie. Celle-ci fut en outre impliquée dans un scandale concernant le transfert de 200 actions à John Ross*, ancien procureur général du Haut-Canada et président du Grand Tronc. Cette transaction arrangée par Cartier et qui rapporta à Ross un profit rapide de £1 000 était apparemment nécessaire pour assurer l’établissement d’un tribunal de comté sur l’emplacement d’une mine de la compagnie dans la péninsule de Bruce. Outré par cette transaction qui n’avait pas été portée aux livres de la compagnie, Allan nia être l’acheteur mystérieux des actions que Ross avait obtenues et, après avoir mené une enquête concluant à « de très graves irrégularités », il démissionna de son poste de président. Tout en ayant des liens avec la Mulgrave Gold Mining Company, Allan siégeait au conseil d’administration de la Vermont and Canada Marble Company et agissait à titre de président de la Thunder Bay Silver Mining Company (1882).

Dans le secteur minier, Allan s’intéressait principalement au charbon, première source d’énergie des navires à vapeur, des chemins de fer et des industries de transformation. Ses investissements dans les mines de Pictou, Nouvelle-Écosse, augmentèrent rapidement dans les années 1860 ; il était en 1865 le seul membre fondateur canadien de l’Acadian Coal Company, dont le siège social était situé à New York. Il participa en 1873 à la création de la Vale Coal, Iron and Manufacturing Company. Président de la compagnie jusqu’à sa mort, il établit le siège social à Montréal et utilisa $300 000 en actions de la Banque des marchands du Canada comme garantie pour construire un chemin de fer, un quai, des installations à la surface et des maisons pour les mineurs, le tout appartenant à la compagnie ; son fils Hugh Montagu* lui succéda plus tard à la présidence de la compagnie. La Politique nationale favorisa encore une fois Allan. La taxe de 50 cents par tonne sur le charbon importé permit à la Vale Coal, Iron and Manufacturing Company de conserver les gros consommateurs de charbon de Montréal, tels que la North American Glass Company et la Nouvelle Compagnie de gaz de la cité de Montréal (appelée plus tard la Compagnie de gaz de Montréal).

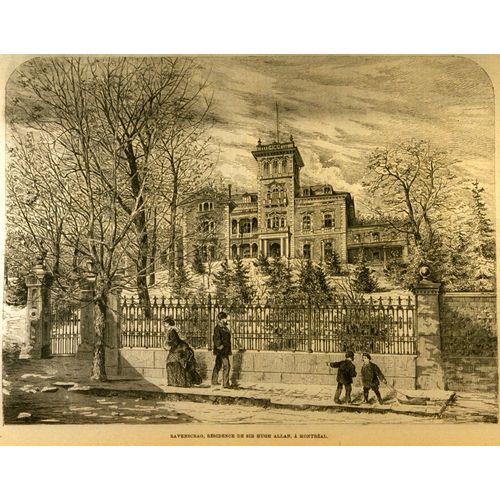

En plus des terres détenues par ses entreprises, Allan possédait un nombre considérable de propriétés. En 1872, ses avoirs fonciers comprenaient Ravenscrag (domaine de 609 260 pieds carrés sur le mont Royal) et le terrain de 79 260 pieds carrés de son ancienne résidence, rue Sainte-Catherine, sur lequel étaient érigés une douzaine de magasins et un music-hall. Outre Belmere, sa résidence d’été sur le lac Memphrémagog dans les Cantons de l’Est, Allan, qui ne se révéla jamais un gentleman-farmer comme son frère Andrew, avait au moins quatre propriétés dans la banlieue de Montréal, toutes situées dans un secteur d’expansion urbaine éventuelle. Il était propriétaire d’un terrain de 13 637 pieds carrés à Hochelaga (maintenant partie de Montréal), village situé à l’extrémité est de la ville, où l’une de ses entreprises, le chemin à lisses de colonisation du nord de Montréal, proposait d’établir son terminus et ses gares de triage, ainsi que de 30 acres à Côte-Sainte-Catherine (maintenant partie d’Outremont), à l’extrémité nord de Montréal. De plus, il possédait, près du canal Lachine, 79 acres et 8 acres en commun avec Robert James Reekie, sans compter les 26 acres qu’il partageait également avec lui à Saint-Henri (maintenant partie de Montréal), autre secteur d’éventuelle expansion manufacturière. En dehors de ses deux terrains résidentiels, Allan possédait trois propriétés à l’intérieur des limites de Montréal, dont un terrain de 11 637 pieds carrés dans le quartier Saint-Antoine, dans l’ouest de la ville, et deux terrains dans le quartier des affaires, soit un de 9 553 pieds carrés dans le district bancaire de la place d’Armes (probablement l’emplacement de la Banque des marchands du Canada) et un autre de 26 850 pieds carrés rue McGill, où se situait le siège social de sa compagnie maritime.

Bien qu’il réussît par son astuce à obtenir ce qu’il voulait des gouvernements, l’influence politique d’Allan s’exerçait en grande partie dans les coulisses. Il ne semble pas avoir considéré le fait de voter comme très important, observant en 1873 qu’il ne l’avait fait que lors d’une seule élection législative. Il s’était cependant porté volontaire pour le service militaire lors des rébellions de 1837–1838, atteignant le grade de capitaine, et il était en 1849 un antiannexionniste notoire. Conservateur toute sa vie, il versa quelque $400 000 lors de la campagne fédérale de ce parti en 1872, cherchant alors à obtenir le contrat du chemin de fer du Pacifique ; son avocat déclara que les programmes conservateurs favorisaient tellement les intérêts d’Allan qu’une contribution trois fois plus élevée aurait été justifiée. Les contributions aux campagnes électorales ne constituaient qu’une des façons de manipuler les hommes politiques : les électeurs dans la circonscription représentée par George-Étienne Cartier avaient besoin des emplois que créeraient les ateliers de chemin de fer proposés par Allan, le fils de Francis Hincks voulait un poste dans la banque, les hommes politiques voyageaient de plus à bord des navires d’Allan et dansaient à ses soirées.

Le fait de diriger la deuxième banque en importance au Canada augmentait le pouvoir politique d’Allan. La Banque des marchands du Canada prêta aux provinces du Manitoba et de Québec ainsi qu’à la ville de Winnipeg. Les hommes politiques qu’il appuyait se voyaient nommés par le bureau central de la banque avocats des succursales régionales ; l’ancien ministre des Finances John Rose devint l’avocat de la banque à Londres. Le futur premier ministre John Joseph Caldwell Abbott disposait en 1866 d’une provision annuelle de $1 000 à titre d’avocat de la banque à Montréal. Sir Charles Tupper et sir John Alexander Macdonald devinrent avocats spéciaux de la succursale de Winnipeg en 1883.

La présence d’hommes politiques parmi les débiteurs de la Banque des marchands du Canada témoigne de façon encore plus frappante des liens qui existaient entre l’État, la politique et le monde des affaires. Bien que la forte dette contractée par John Hillyard Cameron* fît l’objet de discussions au sein du conseil d’administration en février 1870, le plus éminent débiteur de la banque était probablement Macdonald, et le premier ministre accordait manifestement des faveurs à ses créanciers. Macdonald et Allan n’entretinrent pas, semble-t-il, de correspondance avant 1868, année où la Banque des marchands du Canada hérita de la dette de presque $80 000 que Macdonald avait contractée envers la Commercial Bank of Canada. Un peu plus tard, Allan la lui rappela : « lorsque cela vous conviendra, je serai heureux de connaître ce que vous proposez comme règlement ». Avant de rembourser ses dettes, Macdonald essaya de son mieux de répondre aux désirs d’Allan. Il l’aida à obtenir de Québec des lois provinciales favorables, l’informa des discussions du cabinet au sujet des phares et accepta l’agent d’émigration qu’Allan avait choisi, l’assurant que ce nouvel agent serait aussi « bienveillant que possible » à l’égard de ses opérations maritimes. En novembre 1869, Macdonald pria la banque d’accepter la propriété offerte en garantie collatérale et ses polices d’assurance-vie à titre de paiement. La banque ayant accepté, il écrivit à Allan pour le remercier de sa « bienveillance » et ajouta que Francis Hincks travaillait à un projet relatif aux banques. Puis en février Macdonald s’excusa auprès d’Allan de ne pas accorder à sa Compagnie du télégraphe de Montréal le monopole des affaires gouvernementales ; selon Macdonald, il était « inopportun » de soulever la question. Malgré le scandale du Pacifique, les deux hommes restèrent en relation. Allan écrivit à Macdonald en 1878 pour lui demander qu’on impose des tarifs douaniers sur les articles en caoutchouc, les chaussures, les bas, les machines à coudre, le coton, les lainages, le charbon et le fer forgé.

Allan n’y allait pas par quatre chemins avec ce qu’il appelait « l’art d’influencer » les journaux. Il envoyait aux journaux amis des nouvelles de l’Europe par l’intermédiaire de son télégraphe ou de ses vapeurs, et sa banque prêtait aux éditeurs en vue, comme Georges-Isidore Barthe* de Sorel et John Lovell* de Montréal. Ce dernier reçut un prêt pour la publication du Canada directory, apparemment à la condition de s’occuper des travaux d’impression des compagnies de télégraphe et de navigation à vapeur d’Allan. Pendant des années, la Gazette de Montréal subit son influence. Bien qu’il vendît ses actions dans ce journal à Richard et Thomas White en 1870, les nouveaux propriétaires lui demeurèrent redevables, recevant un « accommodement » de $20 000 de la Banque des marchands du Canada, qui leur prêta également de l’argent pour leur entreprise de bois à Pembroke, Ontario. Étant donné ces liens financiers, la Gazette rendait habituellement un hommage attentif à l’activité et aux idées d’Allan, écrivant par exemple le 28 juillet 1871 : « Nous avons fait mention hier d’une rumeur voulant que M. Hugh Allan ait eu l’honneur d’avoir reçu de la reine le titre de baronnet [...] Que ses éminents services en rapport avec la navigation à vapeur océanique aient été reconnus doit faire l’objet de félicitations sincères parmi toutes les classes de la société au Canada. Aucun chevalier dans la brillante assemblée des chevaliers de la reine n’a plus dignement fait ses preuves. Et les Canadiens s’enorgueillissent à bon droit de ce qu’un homme qui a fait autant pour le développement des vastes intérêts de la voie maritime du Saint-Laurent, n’ait pas seulement récolté les récompenses pécuniaires auxquelles son initiative et son courage invincible lui donnaient largement droit, mais qu’il ait été honoré par la reine d’une distinction bien méritée. » L’aspect pécuniaire qui explique l’attitude justificatrice de la Gazette envers Allan apparaît de façon on ne peut plus évidente dans l’échange que fit ce dernier d’une partie de la dette des frères White contre le soutien de la rédaction. En 1872, pendant la campagne en faveur d’une subvention de $1 000 000 à l’endroit de sa compagnie, le chemin à lisses de colonisation du nord de Montréal, Allan retrancha $5 000 de leur dette. « Tout de suite après, observa l’avocat d’Allan, nous avons remarqué que l’appui donné par la Gazette répondait en tout à nos attentes. »

Allan ne prenait pas de détours non plus lorsqu’il avait affaire à des hommes politiques du Québec tels que Hector-Louis Langevin* et Cartier. Il finançait leurs campagnes, s’arrangeait pour qu’ils puissent côtoyer l’élite britannique, nommait leurs amis avocats de compagnie et faisait de la publicité dans leurs journaux. En retour, il obtint des chartes, des lois favorables et la révocation de lois qu’il n’aimait pas. Son ingérence était brutale, et les résultats habituellement ne tardaient pas à se faire sentir. Dans un télégramme adressé à Macdonald, Langevin écrivait : « Allan a télégraphié qu’il souhaitait voir révoquer la loi de navigation du Saint-Laurent. [...] Le gouvernement m’a promis que cela se ferait. »

Membre d’une dynastie maritime écossaise, Allan ne laissa cependant jamais ses affinités ethniques prendre le pas sur son sens des affaires. Des douzaines d’Écossais tels que William Dow, George Burns Symes et John Redpath* faisaient partie des mêmes conseils que lui, mais d’autres compatriotes, comme David Lewis Macpherson et John Young*, n’hésitèrent jamais à saboter ses projets. Ce dernier était probablement l’adversaire le plus obstiné d’Allan. Tous deux membres de deux groupes bourgeois concurrents de Montréal, leurs différends en matière politique et économique couvrent une période de 25 ans. Young, à titre de commissaire des Travaux publics, joua un rôle de premier plan dans l’opposition à la demande d’Allan visant à assurer le service de bateaux à vapeur entre Montréal et Liverpool au début des années 1850. À la fin des années 1860, Young, libéral tapageur, mit Allan hors de lui en critiquant les subventions gouvernementales accordées à ses compagnies de chemin de fer et en préconisant le libre-échange avec les États-Unis. Allan, manufacturier et partisan du protectionnisme, se plaignit au premier ministre des idées « annexionnistes » de Young. En 1873, il prit cependant sa revanche, la Banque des marchands du Canada refusant de prêter $6 000 à Young qui était en faillite. Pas plus ne manifesta-t-il d’indulgence particulière envers d’autres amis écossais qui s’étaient fourvoyés. Isaac Buchanan, éminent grossiste, entrepreneur de chemins de fer et homme politique de Hamilton, devait $55 000 à la banque d’Allan en 1872. Quatre ans durant, Buchanan essaya d’assouplir les conditions de paiement, apparemment sans succès : son épouse rappela à Allan leur héritage commun, et Buchanan effectua des visites de courtoisie à la résidence d’Allan et présenta ses condoléances lors du décès de son frère. À mesure que ses intérêts s’étendaient à la grandeur du continent, Allan choisit des associés qui lui apportaient des capitaux, du prestige dans la région ou la communauté ethnique, de l’influence politique ou de la compétence au niveau technique.

Allan exploitait avec cynisme et ruse le clergé catholique et la bourgeoisie canadienne-française. Ayant passé dans sa jeunesse deux hivers dans les villages de Sainte-Rose (maintenant partie de Laval) et de Sainte-Thérèse, il y avait appris à parler français ; jeune commissionnaire, il avait acheté des céréales des marchands canadiens-français le long de la rivière Richelieu. En public, il se révélait un modèle de tolérance : « Je vous assure que, quelle que soit votre nationalité, vous obtiendrez pleine justice en tout ce qui me concerne ; je ne tiens aucunement compte de la nationalité, je désire placer le meilleur homme aux meilleurs endroits et jouer franc jeu avec tout le monde. » Possédant les moyens et le pouvoir de calmer, de manipuler, ou, au besoin, de discipliner ses alliés au sein de l’élite locale canadienne-française, il savait en outre quelles poches il devait remplir et quels prêtres il devait soigner, son but étant, comme il l’expliqua à un collègue américain, de montrer aux Canadiens français où « se trouvaient leurs véritables intérêts ». Au moment où il acquit en 1871 la majorité des actions du chemin à lisses de colonisation du nord de Montréal, entreprise fortement teintée de nationalisme, et en devint président, il parcourut « la région que le chemin de fer traverserait et visita de nombreux habitants. J’ai rendu visite aux prêtres, poursuivait-il, et me suis lié d’amitié avec eux ; j’ai engagé des agents pour rencontrer les notables et faire du battage autour [du projet]. J’ai commencé alors à tenir des assemblées publiques et y assistai moi-même, faisant souvent des discours en français. »

Allan entretenait des relations amicales avec des membres très en vue du clergé canadien-français. En 1870, il autorisa un arrêt spécial d’un vapeur de sa compagnie pour permettre à Mgr Louis-François Laflèche*, nouvel évêque de Trois-Rivières, à son retour de Rome, de débarquer dans son propre diocèse. D’éminents laïcs catholiques, comme Louis Beaubien, faisaient partie de ses conseils d’administration ; Joseph-Édouard Lefebvre de Bellefeuille, ultramontain de marque et ami de Mgr Ignace Bourget, exerçait les fonctions de secrétaire dans plusieurs de ses compagnies. François-Xavier-Antoine Labelle, l’aimable curé de Saint-Jérôme et l’ecclésiastique préféré d’Allan, était décrit par un rédacteur de Québec comme le « bras droit de sir Hugh ». Lors d’un dîner offert en l’honneur d’Allan en février 1872, celui-ci interrompit les toasts pour rendre hommage à Labelle. Il l’invita en novembre à un bal à Ravenscrag : « même si je ne m’attends pas à ce que vous dansiez, particulièrement les danses rapides, vous aimeriez peut-être voir cela. Je prévois la venue d’environ 500 personnes. Viendrez-vous ? »

Comme beaucoup de leurs homologues anglophones, les Canadiens français influents manifestaient un grand respect à l’égard d’Allan. Mgr Bourget libéra le curé Labelle de sa charge paroissiale afin qu’il puisse participer à la campagne destinée à obtenir des subventions municipales pour l’un des chemins de fer d’Allan. En 1871, le journal de l’évêque, le Nouveau Monde, loua le chemin à lisses de colonisation du nord de Montréal comme « une œuvre nationale » et appuya les efforts d’Allan visant au creusage de la voie maritime du Saint-Laurent et à la construction d’un nouveau pont sur le fleuve. Le National, fondé en 1872 par des libéraux de Montréal, appuya également son projet de chemin de fer du Pacifique ainsi que la demande de subvention de $1 000 000 adressée à la ville. Le Journal de Québec le qualifia de « chevalier de Ravenscrag », et la Minerve estimait que sa présence au conseil d’administration d’un chemin de fer offrait « une garantie morale ».

Allan ne se trouva cependant jamais à l’abri de la critique. Les conditions de travail dans ses usines, ses intrigues concernant les subventions et la politique gouvernementale, ses tentatives d’établir des monopoles et d’acheter des hommes politiques soulevèrent toutes de l’opposition parmi les divers éléments de la société. Les attaques les plus dures lancées par ses contemporains ainsi que par les historiens portent sur sa conduite durant les négociations touchant le contrat du chemin de fer du Pacifique. Il n’était cependant pas plus malhonnête que ses collègues canadiens dans les affaires ou que ses vieux amis en politique, tels Cartier ou Macdonald. Les pots-de-vin, les commanditaires secrets, l’utilisation de capitaux étrangers, la manipulation de contrats et les détournements de fonds publics à des fins personnelles faisaient partie des règles que les hommes d’affaires de l’époque jugeaient normales. On tenait rigueur au chevalier de Ravenscrag davantage pour ses succès que pour ses méthodes, et l’opposition la plus virulente ne venait pas, en général, des nationalistes canadiens offensés mais de ses rivaux à Montréal et à Toronto. Nombre de remarques de ses détracteurs, particulièrement celles concernant ses liens étroits avec les Canadiens français, étaient fréquemment reprises : « La lutte [pour obtenir le contrat du chemin de fer du Pacifique] s’est faite véritablement entre l’Ontario et le Québec », écrivit un David Lewis Macpherson amer à Macdonald en 1872. « Québec a remporté le prix – et ce, grâce à la domination française. »

Les richesses accumulées par Allan, qui à leur point culminant atteignirent entre six et dix millions de dollars, lui permirent ainsi qu’à sa famille et à ses héritiers de vivre particulièrement à l’aise. Les Allan se faisaient les hôtes des gouverneurs généraux et des membres de la famille royale, avaient à leur service 11 domestiques nourris et logés dans leur demeure de Montréal, et possédaient un yacht privé à vapeur, le Lady of the Lake, utilisé l’été sur le lac Memphrémagog. En 1860, Allan avait acheté le domaine de Simon McTavish* sur les pentes du mont Royal, et, pendant les trois années qui suivirent, il érigea Ravenscrag, un manoir qui, au dire d’un éditorialiste, surpassait « en grandeur et en valeur toutes les demeures existantes au Canada, et ressembl[ait] davantage à un château de la noblesse britannique qu’à tout ce que nous avons vu ici ». Conçu dans le style de la Renaissance italienne par la firme d’architectes Hopkins and Wiley, le manoir de 34 pièces comprenait une salle de billard, une serre et une salle de bal qui pouvait accueillir plusieurs centaines d’invités. De la tour de 75 pieds, on avait une vue magnifique de la ville, du port et, au loin, des monts Green du Vermont.

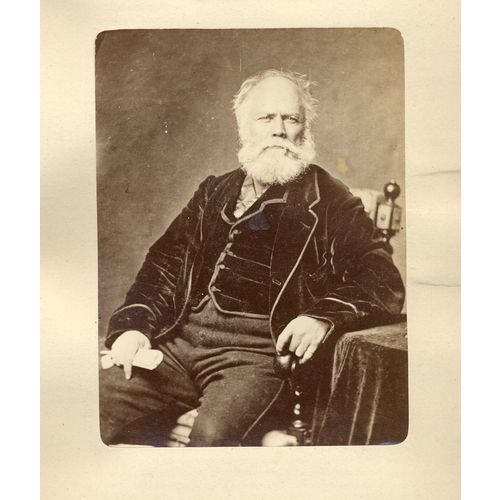

On connaît peu de chose de la personnalité ou de la vie privée d’Allan. Il avait, semble-t-il, belle apparence, bien que des photographies le montrent comme un homme petit et quelque peu trapu, portant un collier de barbe et une moustache qui compensaient pour sa calvitie d’homme d’âge moyen. Il fut membre du Tandem Club et de la Montréal Citizens’ Association (1868), membre honoraire de la North British Society de Halifax (1871) et président de la Société St Andrew (1848–1850). Joueur de curling, vraisemblablement assez doué, puisqu’on le nomma capitaine d’équipe en 1852, il occupa le poste de président du Montréal Curling Club en 1846–1847 et 1874–1875. Décrit par son pasteur comme un homme de « peu de sentiment » qui croyait que « la religion consistait principalement à faire son devoir », Allan reçut des marques d’appréciation et des distinctions personnelles du clergé, de l’armée et de la reine : un prêtre de la région de Montréal le qualifia de « nouvel Hercule », il fut nommé lieutenant du 3e bataillon de la milice de Montréal (1847) et fait chevalier par la reine Victoria elle-même en Angleterre en 1871.

L’activité philanthropique d’Allan semble limitée pour un homme de sa richesse et de son rang, quoiqu’on ignore si cela était typique de ses pairs à Montréal. Presbytérien toute sa vie, il fréquenta l’église St Gabriel Street et plus tard celle de St Andrew. Il siégeait en tant que représentant presbytérien au sein du conseil qui partagea les « réserves » du clergé et présidait le Bureau d’administration des biens temporels de l’Église presbytérienne du Canada dans les années 1870. Il fit des dons modestes, habituellement par l’entremise de sa femme, à la Société bienveillante des dames de Montréal et à l’asile des orphelins protestants de la cité de Montréal, mais sa principale œuvre de bienfaisance demeura l’Institut maritime de Montréal, dont son frère Andrew était président (1872) et dont les Allan se trouvaient les principaux patrons. Hugh Allan devint administrateur à vie de la maison protestante d’industrie et de refuge de Montréal après avoir fait une contribution de $500 en 1863 et fut membre du premier conseil d’administration de l’hôpital protestant des aliénés, en 1881.

En 1882, un an après la mort de son épouse, Allan mourut d’une crise cardiaque pendant qu’il rendait visite à son gendre à Édimbourg. Le corps du « chevalier décédé » fut transporté à Montréal, placé dans un cercueil de chêne, d’un beau poli, orné de poignées d’argent, et exposé à Ravenscrag. Les funérailles, qui se déroulèrent le 27 décembre 1882, entraînèrent la fermeture de la bourse pour l’après-midi. Un groupe de policiers municipaux et un détachement de sapeurs-pompiers précédaient le corbillard, que suivirent la famille, les sommités politiques, commerciales et industrielles, les « employés depuis le directeur jusqu’aux travailleurs des quais », et quelque 2 000 citoyens. Après le service célébré dans l’église St Andrew, Allan fut inhumé au côté de sa femme dans le mausolée familial au cimetière du Mont-Royal.

Il était symbolique qu’Allan mourût dans son pays natal et qu’il fût inhumé avec tous les honneurs dans son pays d’adoption. Membre d’une famille écossaise en vue œuvrant dans le transport maritime, il avait appris des associés de son père dans la colonie les rudiments du métier et, jeune homme, il devint associé dans une grosse maison de commerce de Montréal. Ses opérations étaient marquées par leur caractère international : il faisait des affaires à Londres, Liverpool, Glasgow, New York et Chicago ; il transféra en Écosse les navires achetés au Canada, et l’activité de sa Banque des marchands du Canada à New York s’avérait des plus rentables. Pouvant en même temps exploiter dans bien des cas le nationalisme canadien-anglais ou canadien-français, il demeura un adversaire irréductible de l’annexionnisme. Unissant ses capitaux, ses relations internationales et une volonté d’investir dans de nouveaux modes de transport, il bâtit la plus importante compagnie de navigation à vapeur au Canada. Il accrut le pouvoir de sa compagnie en veillant attentivement à la protection des marchés, en sollicitant des lois favorables, en obtenant des subventions et en limitant la concurrence.

À partir de son actif dans le secteur maritime, Allan investit avec vigueur dans l’économie industrielle en expansion après 1860, exploitant la puissance croissante de Montréal comme métropole et les marchés en voie d’expansion par suite de la révolution dans les transports. Dans un monde marqué par le perfectionnement de la technologie, la nature de plus en plus bureaucratique des affaires et les nouvelles structures politiques de la Confédération, il devint l’un des premiers financiers canadiens à exercer un monopole. Malgré quelques faux départs et sans la rationalisation de l’activité industrielle ultérieure, Allan établit un empire bien structuré, qui couvrait les secteurs de la finance, des transports et de la transformation. Ses navires transportaient les immigrants, ses usines les embauchaient et fabriquaient le tissu pour leurs vêtements, ses compagnies foncières leur vendaient des terres et ses entreprises financières les assuraient et leur prêtaient de l’argent.

Le capital constituait le facteur clé. Allan, qui était peut-être l’entrepreneur le mieux informé en ce qui concerne l’utilisation des subventions et des fonds publics, pouvait disposer de capitaux à long et à court terme, grâce à ses relations au sein des banques de commerce et d’épargne, des compagnies d’assurances et des coopératives hypothécaires. Plutôt que de jouer uniquement le rôle de l’entrepreneur canadien modèle profitant de façon systématique des avantages économiques offerts par le Canada, Allan mit l’accent sur le capital – et non sur la compétence technique ou administrative – comme facteur prépondérant permettant l’exploitation de nouveaux secteurs économiques au Canada au milieu du xixe siècle.

Brian J. Young en collaboration avec Gerald J. J. Tulchinsky

AC, Montréal, État civil, Presbytériens, St Andrew’s Church (Montréal), 27 déc. 1882.— Allan Memorial Institute of Psychiatry, McGill Univ. (Montréal), « The Allan Memorial Institute of Psychiatry : its history and foundation » (manuscrit, s.d.).— ANQ-M, Minutiers, James Smith, 27 mai 1861 ; Testaments, Reg. des testaments prouvés, 13, 28 déc. 1882.— AO, MU 500–515 ; MU 2 095, John McLennan, « The early settlement of Glengarry ».— APC, MG 24, B25 ; D16 ; MG26, A ; MG27, I, D11 ; MG 28, II3 ; MG 29, C37 ; RG 31, A1, 1871, Montréal, Saint-Antoine Ward.— Baker Library, R. G. Dun & Co. credit ledger, Canada, 5 : 61.— Groupe de recherche sur l’hist. des milieux d’affaires de Montréal (Montréal), J. Hutchison et P. Orr, « A study of Presbyterianism in Montreal, 1792–1850 » (1979).— QUA, Canada Steamship Lines Ltd. records, La Compagnie du Richelieu, Procès-verbaux, 1869–1875 ; Richelieu and Ontario Navigation Company, Minutes, 1875–1881.— Allan Line Steamship Company, Information & advice for emigrants (Liverpool, Angl., 1878).— Canada, chambre des Communes, Journals, oct.–nov. 1873, app.I ; Commission royale d’enquête sur l’industrie textile, Report (Ottawa, 1938) ; Commission royale sur les relations du capital avec le travail au Canada, Report (5 vol. en 6, Ottawa, 1889) ; Parl., Sessional papers, 1875, VI, no 7 ; VII, no 22 : 236–267 ; 1878, IX, no 15 : 169–208.— Canada, prov. du, Assemblée législative, App. to the journals, 1852–1853 ; Statutes, 1852–1853.— Extrait du livre de renvoi officiel de la cité de Montréal ; division Ouest : quartier St. Antoine, L.-W. Sicotte, édit. (Montréal, 1870).— Extrait du livre de renvoi officiel de la paroisse de Montréal [...], L.-W. Sicotte, édit. (Montréal, 1872).— Montreal Board of Trade, Correspondence relating to ship channel in River St Lawrence [...] (Montréal, 1871).— Montreal Sailors’ Institute, Annual report (Montréal), 1871–1872.— Narrative of the proceedings of the St. Andrew’s Society, of Montreal, from its formation on the 9th March, 1835, until the 1st January, 1844, to which is appended lists of the officers, members, and the constitution of the society (Montréal, 1855).— Canadian Illustrated News, 1872.— Le Franc-Parleur (Montréal), 4 août 1876.— Gazette, 1838–1882.— Globe, 1882.— Le Journal des Trois-Rivières, 1870.— La Minerve, 1852–1873, 14, 15 févr. 1882.— Le Monde, 1875, 14 févr. 1882.— Montreal Daily Star, 3 août 1876, 15 juin 1878, 4, 7 févr., 9 déc. 1882.— Montreal Daily Witness, 13 févr. 1872.— Montreal Herald and Daily Commercial Gazette, 1881–1882.— Montreal Witness, 1871, 8, 15 févr., 18 déc. 1882.— Morning Chronicle (Québec), 1870–1882.— Le Négociant canadien (Montréal), 1871–1874.— La Patrie, 11 déc. 1882.— Canadian biog. dict., II.— Dent, Canadian portrait gallery, II.— C. P. DeVolpi et P. H. Scowen, The Eastern Townships : a pictorial record ; historical prints and illustrations of the Eastern Townships of the province of Quebec, Canada (Montréal, 1962).— H. W. Hopkins, Atlas of the city and island of Montreal, including the counties of Jacques Cartier and Hochelaga, from actual surveys, based upon the cadastral plans deposited in the office of the Department of Crown Lands ([Montréal], 1879).— Montreal directory, 1842–1882.— North British Soc., Annals of the North British Society of Halifax, Nova Scotia, for one hundred and twenty-five years [...], J. S. Macdonald, compil. (Halifax, 1894).— Notman et Taylor, Portraits of British Americans, II.— The year book and almanac of Canada […] (Montréal), 1870.— H. G. J. Aitken, The Welland Canal Company : a study in Canadian enterprise (Cambridge, Mass., 1954).— T. E. Appleton, Ravenscrag : the Allan Royal Mail Line (Toronto, 1974).— Pierre Berton, The national dream : the great railway, 1871–1881 (Toronto et Montréal, 1970) ; The last spike : the great railway, 1881–1885 (Toronto et Montréal, 1971).— F. C. Bowen, A century of Atlantic travel, 1830–1930 (Boston, 1930).— J. M. Cameron, The Pictonian colliers (Halifax, 1974).— Campbell, Hist. of Scotch Presbyterian Church.— Creighton, Macdonald, old chieftain.— Currie, Grand Trunk Railway.— Denison, Canada’s first bank, II.— Luc d’Iberville-Moreau, Montréal perdu, Michel Beaulieu, trad. ([Montréal, 1977]).— E. C. Moodey, The Fraser-Hickson Library : an informal history (Londres, 1977).— R. T. Naylor, The history of Canadian business, 1867–1914 (2 vol., Toronto, 1975), II.— D. G. Paterson, British direct investment in Canada, 1890–1914 (Toronto et Buffalo, N.Y., 1976).— The Royal Montreal Curling Club, 1807–1932 (Montréal, 1932).— Alfred Sandham, Ville-Marie, or, sketches of Montreal, past and present (Montréal, 1870).— Joseph Schull, 100 years of banking in Canada : a history of the Toronto-Dominion Bank (Toronto, 1958).— O. D. Skelton, The life and times of Sir Alexander Tilloch Galt (Toronto, 1920 ; [nouv. éd.], Guy MacLean, édit., Toronto, 1966).— Alastair Sweeny, George-Étienne Cartier : a biography (Toronto, 1976).— Tulchinsky, River barons.— William Weir, Sixty years in Canada (Montréal, 1903).— Pierre Berton, « A priceless photo collection finds a home : Maclean’s marks the hundredth anniversary of William Notman by helping to house his famous collection at McGill and make half a million irreplaceable portraits and views available to scholars », Maclean’s (Toronto), 69 (1956), no 24 : 15–27, 78–82.— « Ravenscrag » : the historic residence of Sir Montagu and Lady Allan presented to the Royal Victoria Hospital », Montreal Daily Star, 14 nov. 1940 : 21.— J.-C. Robert, « Les notables de Montréal au XIXe siècle », HS, 8 (1975) : 54–76.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Brian J. Young en collaboration avec Gerald J. J. Tulchinsky, « ALLAN, sir HUGH », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/allan_hugh_11F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/allan_hugh_11F.html |

| Auteur de l'article: | Brian J. Young en collaboration avec Gerald J. J. Tulchinsky |

| Titre de l'article: | ALLAN, sir HUGH |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1982 |

| Année de la révision: | 1982 |

| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |

![Titre original : [Sir Hugh Allan] [image fixe] / Studio of Inglis](/bioimages/w600.1297.jpg)