Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2908102

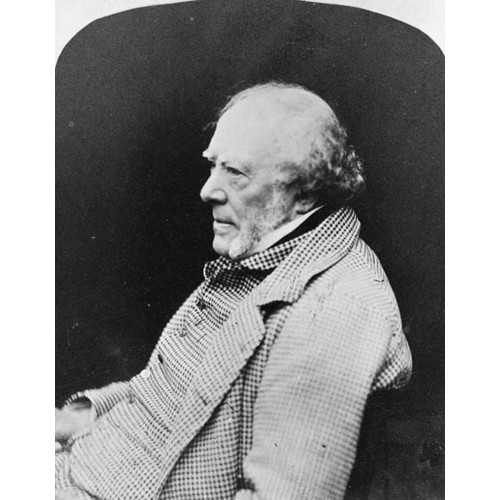

ELLICE, EDWARD, financier, propriétaire foncier et homme politique, né le 23 ou peut-être le 27 septembre 1783 à Londres, deuxième fils d’Alexander Ellice* et d’Ann (Anne) Russell ; il épousa en premières noces le 30 octobre 1809 lady Hannah Althea Bettesworth, née Grey, fille de Charles, 1er comte Grey, et, en secondes noces, le 25 octobre 1843, lady Anne Amelia Leicester, née Keppel, fille du 4e comte d’Albemarle ; décédé le 17 septembre 1863 à Glen Quoich, près de Glengarry, Écosse.

Edward Ellice, surnommé « the Bear » (l’ours), probablement à cause de son flair en affaires, eut des attaches avec l’Amérique du Nord grâce aux intérêts commerciaux et aux propriétés dont il hérita. Son père et ses quatre oncles écossais qui s’étaient lancés dans le commerce des fourrures et autres entreprises à Schenectady (New York) étendirent leur champ d’activités à Londres et à Montréal dans les années 1770. En dépit des gros capitaux que l’entreprise familiale continuait de placer et d’accumuler à New York, elle fut gérée de plus en plus par Robert Ellice and Company au Canada et par Phyn, Ellice, and Company en Angleterre. Ces sociétés servirent principalement d’agents de la North West Company, de la XY Company et de la North West Company réorganisée ; elles s’occupaient de certains aspects du commerce des fourrures tels que le financement, l’approvisionnement et la mise en marché. Alexander Ellice créa d’autres liens importants avec le Canada en épousant en 1780, à Montréal, Ann Russell, et en achetant le 30 juillet 1795 la seigneurie de Villechauve, communément appelée Beauharnois, propriété quasiment inexploitée de 324 milles carrés à l’ouest de Montréal sur la rive sud du Saint-Laurent.

On sait peu de chose sur la jeunesse d’Edward Ellice, dont la famille vivait tantôt à Londres, tantôt à Montréal. Il étudia à l’école privée de Winchester et en 1797 il put s’inscrire à Marischal College, Aberdeen, qui lui décerna une maîtrise ès arts en 1800. Il entra comme commis dans l’entreprise de son père à Londres où il ne tarda pas à exercer les plus hautes fonctions ; après la mort de son père en 1805, il prit en main la propriété et l’empire commercial de la famille. Ellice devint rapidement un éminent financier et armateur de « la cité » de Londres, qui faisait le commerce des fourrures, du poisson, du sucre, du coton et de fournitures générales en Amérique du Nord et du Sud, en Inde et aux Antilles, et en Europe. À cause de ses intérêts particuliers en Amérique du Nord, il devint un porte-parole du « commerce canadien » et contribua à la création du Canada Club, fondé en 1810 pour faire pression sur le gouvernement en vue de promouvoir le commerce des colonies.

Ellice fit des séjours prolongés au Canada et aux États-Unis entre 1802 et 1807. Constatant la rivalité désastreuse qui existait entre les entreprises commerciales de Montréal et la concurrence qui les opposait aux Américains et à la Hudson’s Bay Company, il proposa, mais sans succès, d’acheter, en 1804, les actions en cours de la Hudson’s Bay Company pour £103 000, espérant ainsi unifier et rationaliser le commerce canadien et en tirer personnellement profit. Cet incident révèle clairement la perspicacité d’Ellice et témoigne de son ascension rapide dans le monde des affaires. Est également significative à cet égard la facilité avec laquelle il emprunta en 1813 £150 000 de la Bank of England, pour compenser l’insuffisance de fonds amenée par la guerre dans ses affaires.

L’« empire du castor », qui était une source de richesse pour Ellice, avait aussi à ses yeux une importance stratégique pour la Grande-Bretagne dans sa rivalité croissante avec les États-Unis. Entre 1805 et 1820, Ellice s’imposa encore davantage dans le commerce des fourrures, en offrant à la North West Company de grandes facilités de crédit et en se chargeant de vendre personnellement ses fourrures sur le marché londonien, ce qu’il fit avec beaucoup d’habileté. En dépit de certaines frictions occasionnelles avec les associés « hivernants » et montréalais, d’une manière générale ses relations avec Forsyth, Richardson, and Company et avec McGillivrays, Thain, and Company étaient bonnes, mais celles qu’il entretenait avec Mackenzie and Company étaient moins satisfaisantes. En 1815, Ellice offrit de devenir l’unique agent londonien pour le commerce dont le siège était à Montréal, mais les discordes persistantes qui y régnaient firent obstacle à ce nouvel arrangement. Dans le but d’entraver les projets ambitieux de lord Selkirk [Douglas*], Ellice acheta également quelques actions à la Hudson’s Bay Company, qui lui permirent de contester, quoique sans succès, la concession de la Rivière-Rouge en 1812. Ellice mit très vite en doute la validité du monopole de la Hudson’s Bay Company ; lorsque ce monopole s’avéra indiscutable, il préconisa la fusion de la North West Company et de la Hudson’s Bay Company en se lançant dans une campagne de propagande et en demandant au gouvernement britannique de remédier à la situation de plus en plus grave en Amérique du Nord. En fin de compte, en 1820, Ellice (et en raison de ses ressources financières, probablement le seul qui en fut capable) réussit à mener à terme les négociations qui sauvèrent les deux compagnies de la faillite. L’entente conclue par Ellice, Simon* et William McGillivray*, et Andrew Colvile aboutit en 1821 à la centralisation du commerce en une Hudson’s Bay Company réorganisée. Du fait de la précarité de leurs affaires financières, les négociants de Montréal et de l’ancienne Hudson’s Bay Company considérèrent que la solution était acceptable ; hâtant les procédures législatives nécessaires au parlement et s’assurant ensuite l’assentiment royal pour la nouvelle entreprise, Ellice mit les associés hivernants devant un fait accompli auquel ils étaient impuissants à s’opposer. Après une nouvelle réorganisation en 1824 et la faillite de McGillivrays, Thain, and Company, Ellice, devenu un des administrateurs de la Hudson’s Bay Company, apparut comme le seul représentant de l’ancienne North West Company encore engagé dans le commerce. On lui assura un traitement substantiel, particulièrement après qu’il eut pris le risque d’assumer les dettes de ses associés montréalais au bord de la faillite en échange de leurs parts dans la Hudson’s Bay Company. Le résultat le plus important de la fusion, cependant, et peut-être le plus satisfaisant pour Ellice, fut de maintenir sous l’autorité britannique le territoire de l’Ouest qui se trouvait alors agrandi par les clauses de l’acte de 1821.

Les liens étroits qu’entretenait Ellice avec l’élite financière et politique s’avérèrent utiles à la nouvelle Hudson’s Bay Company. En 1837, par exemple, profitant de l’influence d’Ellice auprès du gouvernement Melbourne, la compagnie essaya d’obtenir un renouvellement de sa charte cinq ans avant sa date normale d’expiration. De la même façon, lorsque l’affluence des premiers colons américains en Oregon menaça les activités de la compagnie dans la région, Ellice conféra avec l’ambassadeur des États-Unis pour trouver les moyens d’éviter une confrontation. On laissa entendre que les États-Unis renonceraient à leur prétention au territoire situé au nord du fleuve Columbia si la Grande-Bretagne acceptait d’abandonner en partie ses revendications sur le territoire contesté le long de la frontière du Maine et du Nouveau-Brunswick. Ces deux querelles territoriales n’aboutirent à une entente qu’après la chute du gouvernement Melbourne en 1841. Surmontant les objections acharnées de l’ancien ministre des Affaires étrangères lord Palmerston, Ellice persuada les whigs, qui étaient alors dans l’opposition, d’accepter le traité Webster-Ashburton. Par la suite, lorsque la question de l’Oregon sembla prête à être résolue en 1844–1845, le ministre des Affaires étrangères Aberdeen demanda conseil à Ellice qui lui fit comprendre que la Hudson’s Bay Company n’avait pas absolument besoin du territoire situé entre le fleuve Columbia et le 49e parallèle. Le gouvernement britannique disposait alors d’un excellent levier pour négocier puisqu’il pouvait sembler pactiser avec les Américains, en permettant au président James Knox Polk de s’assurer l’approbation du sénat pour le traité de l’Oregon. On peut se demander si le territoire concédé fut inutilement abandonné, mais l’éventualité d’une guerre ou de disputes incessantes sur des frontières – ou bien les deux – laisse supposer qu’Ellice avait d’excellentes raisons de recommander la frontière artificielle. Son soutien à une politique de compromis lors de ces deux controverses était fondé sur une vision réaliste de la position et des intérêts à long terme de la Grande-Bretagne. Le maintien des positions de la Hudson’s Bay Company, et par là même une présence britannique dans ce qui devint la Colombie-Britannique, servit en même temps les intérêts de la compagnie et du Canada.

Pendant les années 1850, la Hudson’s Bay Company se vit fortement contestée : au Canada, l’insatisfaction se manifesta du fait que la mainmise de la compagnie sur le territoire de la Rivière-Rouge empêchait les colons de s’établir ; en Angleterre, la jalousie de ses privilèges commerciaux exclusifs et les objections idéologiques contre le monopole, qui était considéré comme anachronique à cette époque du libre-échange, firent naître des antagonismes. À l’intérieur comme à l’extérieur du parlement, Ellice réussit à plusieurs reprises à contrer ceux qui contestaient la validité de la charte de la Hudson’s Bay Company. Grâce à son accès au cabinet, à son siège au parlement, à ses relations dans la « cité », et à son entente soigneusement entretenue avec la presse, Ellice maintint la compagnie dans sa position. Les différents gouvernements britanniques, qui n’étaient aucunement hostiles à la compagnie, trouvèrent qu’Ellice faisait un intermédiaire utile. En tant que porte-parole non officiel de la Hudson’s Bay Company – il avait refusé une invitation à devenir gouverneur pour des raisons personnelles et par crainte d’aviver la controverse – Ellice établit les termes qui, après un long délai, fixèrent le statut de la compagnie. En réponse à une pétition du gouvernement canadien, le ministère des Colonies parvint à faire nommer en 1857 la célèbre commission spéciale de la chambre des Communes. Ellice fit ses tours de passe-passe habituels. Le rapport de la commission maintint la charte et recommanda le renouvellement de l’entente de 1821 en laissant clairement entendre que certains territoires seraient cédés si le Canada le désirait et quand il le voudrait, pour autant que ce dernier s’engage à maintenir l’ordre sur le territoire concédé. Il ne fut pas fait mention de compensation pour la compagnie – Ellice avait auparavant informé le gouvernement que £1 000 000 seraient exigées – mais à d’autres égards le rapport adopta les premières propositions d’Ellice. Les erreurs politiques et la confusion qui s’ensuivirent prirent fin en juin 1863 par un contrat qui donna satisfaction au bureau de direction de la Hudson’s Bay Company : les droits inscrits dans la charte et les droits territoriaux furent vendus pour £1 500 000 en argent comptant à un groupe d’actionnaires dirigé par Edward William Watkin. Ellice vendit alors les intérêts qui lui restaient dans la compagnie de laquelle il se plaisait à dire avec un peu d’exagération : « je [l’] ai construite [...] telle qu’elle est maintenant ». Ayant perdu de son optimisme à propos du maintien de l’ordre et de l’autorité dans l’Ouest, il-considérait avec fierté les réalisations assez considérables de la compagnie. D’autres se chargèrent de prendre des dispositions pour régler le transfert du territoire au Canada assurant ainsi qu’il resterait hors des mains des Américains.

Edward « Bear » Ellice, le roi de la fourrure, fut aussi le grand seigneur de Beauharnois. Pendant 60 ans, il s’occupa de gérer les terres dont il avait hérité au Canada et à New York et qui au total dépassaient 450 000 acres. Ellice, qui était un propriétaire absentéiste, n’inspecta personnellement ses terres que deux fois, en 1836 et en 1858, bien qu’il essayât autant que possible de les gérer personnellement, surtout dans le cas de la seigneurie de Beauharnois. Selon toute apparence, les censitaires d’Ellice étaient satisfaits de leur seigneur. La gestion réelle de ses biens et des revenus qu’ils lui rapportaient fut nécessairement confiée à des agents résidants et à des relations d’affaires d’Ellice à Montréal et à New York. Ellice eut du mal à faire face aux restrictions législatives et aux attaques judiciaires, et à tenir tête aux agents qui parfois négligeaient ses instructions, mais il ne put jamais se résoudre à émigrer pour mettre un terme à ces frustrations.

Ellice vendit peu à peu ses propriétés de New York et du Haut-Canada, mais il ne se défit pas aussi facilement de la seigneurie de Beauharnois et des terres adjacentes dans les cantons de Godmanchester et Hinchinbrook. Les dépenses d’Ellice pour faire valoir ses propriétés avant les années 1830 dépassèrent souvent son revenu ; sur la seule seigneurie, par exemple, il fit construire plusieurs moulins, écoles, églises, bureaux de poste et tavernes, un palais de justice, des entrepôts pour les diligences et des débarcadères pour les vapeurs. Il souscrivit à la construction de routes et, en 1834, à des levés pour un canal sur le Saint-Laurent (le canal de Beauharnois) puis, en 1836, pour un chemin de fer allant de Montréal à Albany via la seigneurie. L’agent résidant à Beauharnois dirigea une ferme modèle pour laquelle avaient été importés des animaux destinés à la reproduction.

Ces dépenses pour la seigneurie ne pouvaient s’avérer fructueuses que si un nombre suffisant de gens venaient s’y établir. Pendant les années 1820, Ellice entreprit d’éliminer le système de la tenure seigneuriale qui l’empêchait de vendre des lots individuels en franc et commun soccage. Ce fut l’objectif du Canada Tenures Act de 1825, résultant du projet d’union de 1822 qu’Ellice avait préconisé mais sans succès. Conformément à cette loi, Ellice décida d’effectuer une nouvelle concession de la seigneurie en 1830. Ceci lui permit de vendre à forfait des terres, bien que seulement 10 000 acres aient pu être vendues pendant la décennie suivante. La question de la tenure demeura une pomme de discorde jusqu’à l’adoption, en 1854, d’une loi canadienne permettant des arrangements financiers satisfaisants. Entre-temps, Ellice vendit la seigneurie au complet en 1839 pour £150 000. Cependant, l’acquéreur, la North American Colonial Association of Ireland [V. Edward Gibbon Wakefield], fut victime d’une mauvaise gestion et manqua de capitaux, et Ellice dut reprendre possession de la seigneurie pour protéger ses intérêts.

Ellice avait d’autres intérêts commerciaux en Amérique du Nord. Les placements les plus importants et les plus profitables se trouvaient aux États-Unis, mais à plusieurs reprises son portefeuille compta des valeurs dans des ports et des chemins de fer du Canada, des placements aux fonds gouvernementaux, à la Welland Canal Company, à la Canada Company et la Bank of Upper Canada. Il reprenait régulièrement des hypothèques sur les terres qu’il vendait. Pendant les 25 dernières années de sa vie, la totalité de ses investissements en Amérique du Nord, y compris le commerce des fourrures et ses terres, lui rapportèrent probablement un revenu annuel global approchant £20 000, ce qui représentait une petite fortune à cette époque. Ses diverses dépenses réduisaient ce chiffre d’au moins 25 p. cent, et une partie importante de la somme restante était réinvestie en Amérique du Nord.

Ellice fut souvent accusé par la presse d’user de son influence politique et financière pour son propre bénéfice et celui de ses associés en affaires aux dépens de la population canadienne. Il est certain qu’il ne négligea jamais ses propres intérêts ; il disait à son fils : « Il ne faut jamais mêler la politique avec les affaires », mais la critique qu’on lui adressait n’était pas entièrement fondée. Dans certains cas, comme ceux de la Welland Canal Company et de la Canada Company, les actions d’Ellice étaient peu nombreuses et il les avait achetées en allant à l’encontre de son flair d’homme d’affaires. En effet, dans ces deux cas et dans plusieurs autres, il critiqua sévèrement la gestion des affaires et en déplora les conséquences pour le Canada. D’autre part, en dépit du faible intérêt que lui rapportaient ses placements en Amérique du Nord britannique, Ellice s’efforça pendant plus de 60 ans d’améliorer les conditions économiques du pays.

Les plus importantes réalisations d’Ellice n’apparaissent toutefois pas dans ses livres de comptes. En effet, c’est en amenant la Grande-Bretagne à réviser sa politique vis-à-vis l’Amérique du Nord pendant cette période cruciale qu’il accomplit le plus. Ellice avait pour lui trois atouts qui lui donnèrent une influence pour ainsi dire unique : sa connaissance de la situation nord-américaine dépassait celle de tous ses contemporains en Grande-Bretagne ; il eut constamment de fortes raisons personnelles de veiller à ce que Londres soit au courant de tout ce qui pouvait toucher de près l’Amérique du Nord ; et, grâce à son accès facile aux conseils de délibération pendant quelque 50 ans, il bénéficia d’une puissance politique rare qui lui permit à plusieurs reprises de faire pression sur le gouvernement britannique afin de l’obliger à prendre les mesures qu’il jugeait nécessaires pour améliorer la situation anglo-américano-canadienne.

Le premier mariage d’Ellice, avec lady Hannah Althea Grey, lui permit d’entrer dans l’aristocratie des whigs et de se lancer dans une carrière politique qu’il devait poursuivre jusqu’à la fin de sa vie. Élu en 1818 à la chambre des Communes, il devint le principal porte-parole whig pour traiter de finance, des opérations bancaires et de commerce. Ellice qui était un libéral ou un « radical » éminent du parti fut directeur principal des élections, publiciste du parti et premier whip à la chambre des Communes, lorsque les whigs arrivèrent au pouvoir en 1830 avec à leur tête son beau-frère, le comte Grey [Charles Grey]. Le succès avec lequel Ellice réalisa les tâches que se donnait le parti fut le résultat d’efforts acharnés, de prudence, de nombreux contacts avec des gens d’opinion politique différente et d’une gestion innovatrice du parti. Il préconisa vigoureusement la tenue d’un caucus général des whigs, organisa les associations d’inscription au parti – deux traits persistants de la politique britannique – et joua un rôle actif dans l’adoption de la loi de réforme de 1832 et la loi d’émancipation de 1833. En tant que secrétaire aux Finances (1830–1832) et à la Guerre (1833–1834), et en tant que simple député jusqu’à sa mort, il établit un lien entre les nombreuses factions, comme celle de lord Durham [Lambton*] et ses partisans « radicaux », qui formèrent le parti whig et par la suite le parti libéral.

Pendant les deux décennies qui suivirent l’effondrement du gouvernement de lord Melbourne en 1841, Ellice refusa à plusieurs reprises d’entrer au cabinet ou d’accepter un poste aux colonies, ou d’aller à la chambre des Lords pour y affermir son parti. Il devint à la place le « Nestor » de son parti. Dans une situation financière des plus sûres et propriétaire d’une immense propriété dans les Highlands de l’Écosse et d’un luxueux hôtel particulier à Londres, il refusa de quitter la scène politique. Il assistait régulièrement aux réunions du parlement et s’intéressait vivement à toutes les questions importantes qui y étaient discutées. Les chefs des deux partis firent appel à son aide et à ses conseils.

L’équilibre instable du pouvoir politique en Grande-Bretagne permit à Ellice d’exercer une grande influence sur la nouvelle orientation du pouvoir impérial britannique, notamment en ce qui concernait une plus grande liberté de commerce, l’encouragement du développement économique des colonies et la décentralisation progressive du pouvoir impérial. Il critiqua vivement, par exemple, la politique gouvernementale vis-à-vis de la Canada Company en soulignant à plusieurs reprises comment un système plus réaliste de vente de terrains pourrait activer le développement économique. Les premiers efforts notoires qu’il accomplit pour remédier à la lenteur du développement économique au Canada se manifestèrent dans le projet d’union de 1822 qui, finalement, n’aboutit pas [V. John Beverley Robinson ; Louis-Joseph Papineau*]. Ellice convainquit le gouvernement de rédiger un projet de loi conforme en grande partie aux principes qu’il proposait et de le présenter à la chambre des Communes. Il s’était assuré auparavant de ce qu’il considérait comme un engagement de la part d’autres députés d’éviter de prolonger le débat, pensant que seul un fait accompli pourrait mettre un terme à la résistance des Canadiens français et favoriser la prédominance anglaise au Bas-Canada. Mais une opposition inattendue se manifesta à la chambre, et le gouvernement abandonna le projet. Seul le Canada Trade Act (1822) et, en fin de compte, le Canada Tenures Act (1825) furent sauvés parmi les propositions initiales, comme des mesures cherchant à régler certains des problèmes rencontrés par la minorité anglaise. Cet épisode eut pour résultat important – résultat tout empreint d’ironie si l’on considère les critiques croissantes qu’encourait Ellice, qualifié de « conspirateur » malveillant – de faire prendre de plus en plus conscience à Ellice des difficultés de légiférer pour les colonies depuis Londres et de le convaincre plus profondément d’envisager leur autonomie. Ces positions avancées ressortent clairement de son témoignage au Canada Committee de la chambre des Communes en 1828 et des conseils qu’il donna au ministère des Colonies et à des gouverneurs des colonies comme sir James Kempt* pendant les années 1820 et 1830. Malheureusement, les gouvernements successifs « ne s’intéressèrent au Canada qu’en tant que poids supplémentaire dans le jeu de la politique ». Il fallut les rébellions de 1837–1838, qui menacèrent le gouvernement Melbourne, pour créer une situation qui ne pouvait plus être ignorée.

Ellice fit un long séjour en Amérique du Nord de juin à octobre 1836 et il vit dans la suite des rébellions de 1837 une occasion de forcer le gouvernement à prendre des mesures décisives. Au début de janvier 1838, il commença par présenter à sir Henry George Grey un projet concis d’union fédérale entre les deux Canadas avec une responsabilité ministérielle limitée. Il relança la suggestion d’envoyer lord Durham comme gouverneur général, en lui donnant de « larges pouvoirs pour exercer son autorité comme pour faire des conciliations ». Après avoir consulté Ellice, Durham accepta d’entreprendre cette mission. Ellice le conseilla, lui donna des lettres de recommandation et protégea au parlement et au cabinet la liberté d’action de Durham. Ellice persuada également son fils Edward d’accompagner Durham à titre de secrétaire particulier. Pendant la mission de Durham, Ellice continua de servir d’intermédiaire entre le gouvernement Melbourne et son émissaire à l’humeur changeante, et s’efforça d’amortir les répercussions de certaines décisions prises par Durham (comme la nomination de Thomas Edward Michell Turton et de Wakefield). Lorsque le gouvernement abandonna Durham par suite du bannissement des principaux rebelles, Ellice continua d’œuvrer pour que Durham émette des recommandations et pour éviter la culbute du gouvernement Melbourne à cause de pressions politiques. Mais tandis que Durham était encore au Canada, Ellice déclara dans les journaux que les projets d’une fédération hautement démocratique de toutes les colonies d’Amérique du Nord étaient trop difficiles à réaliser. Lorsque Durham revint à Londres en colère à la fin de novembre 1838, Ellice parvint à le convaincre d’abandonner un tel projet et d’adopter plusieurs grandes lignes de son propre mémorandum intitulé « Suggestions for scheme for the future government of the Canadas » (21 décembre 1838), dans lequel il recommandait l’union fédérale des deux provinces. Les principales recommandations du fameux rapport de Durham, mises à part les différences sémantiques, avaient été avancées dans le mémorandum d’Ellice.

Les fuites sur le rapport au début de février 1839, auxquelles il n’est pas impossible qu’Ellice ait contribué, obligèrent le gouvernement à agir. Pour la faible coalition de Melbourne, c’était une question explosive. Le cabinet commença par examiner les « Suggestions » d’Ellice, accepta de se baser sur elles pour rédiger un programme législatif et donna l’ordre enfin de faire imprimer un projet de loi basé sur ces suggestions. Il revint cependant sur cette décision deux jours plus tard. En fin de compte, après deux mois où les choses ne firent qu’empirer, le nouveau ministre des Colonies, lord John Russell, proposa deux mesures stipulant de laisser temporairement le pouvoir d’urgence entre les mains d’un nouveau gouverneur et recommandant le projet d’union proposé par Ellice ; la première proposition fut adoptée de justesse, et il fut décidé qu’on attendrait le départ du successeur de Durham pour examiner la seconde.

Malgré que ces événements créèrent une forte tension dans les relations d’Ellice avec le cabinet, il n’en continua pas moins ses efforts. Il « conseilla et aida » le successeur de Durham, Charles Edward Poulett Thomson* (lord Sydenham), et insista à nouveau auprès de Russell sur la nécessité de laisser à Thomson suffisamment d’autorité pour qu’il puisse venir à bout de la crise financière et politique ; « le principe de l’union étant déterminé », soulignait-il, « il vaut infiniment mieux laisser les gens décider eux-mêmes des conditions et des dispositions concernant l’exécution de ce projet, et ce d’une façon qui peut s’avérer des plus avantageuses pour les intérêts des deux provinces. » Les instructions données à Thomson et la fameuse dépêche de Russell du 16 octobre 1839 témoignent de l’influence qu’exerçait cette pensée, alors que le gouvernement restait opposé en principe au « gouvernement responsable ».

Thomson établit un gouvernement de coalition en février 1840 ; le gouvernement britannique présenta à nouveau son projet de loi en mars et Ellice lui donna son « approbation absolue », en dépit de ses doutes sur l’union législative alors proposée. En juin, Ellice, se servant de la pression exercée par les tories comme d’un levier, amena le gouvernement à éliminer certaines « clauses municipales » considérées comme une menace aux propriétaires fonciers, et la loi fut enfin adoptée. Cette loi qui préparait le terrain au gouvernement responsable tel qu’il évolua en pratique sous Sydenham, sir Charles Bagot*, sir Charles Theophilus Metcalfe* et lord Elgin [Bruce], représentait l’aboutissement des efforts déployés par Ellice pour imposer à un gouvernement qui s’y montrait des moins disposés, des projets réalistes de réforme et de fédération des colonies. Ellice espérait qu’après cette étape le Canada demeurerait un état anglais, jouissant d’une indépendance économique lui permettant de résister à l’avance dynamique des États-Unis et qu’il se développerait sur le plan politique au point de maîtriser efficacement sa destinée. Ces espoirs ne se réalisèrent sans doute pas avant au moins 1867, mais les décisions de 1839–1840 furent prises à un moment important et peut-être critique dans la transformation du système colonial britannique. C’est par ces décisions qu’Ellice exerça sa plus grande influence sur la politique impériale.

Après 1841, Ellice joua un rôle moins éclatant mais d’une certaine importance dans la politique impériale. Il approuva, par exemple, les efforts déployés par Bagot pour amener Robert Baldwin* et Louis-Hippolyte La Fontaine à faire partie du gouvernement. Lorsque les implications d’une plus grande liberté de commerce et du gouvernement responsable se manifestèrent par une hausse des tarifs douaniers canadiens et l’adoption de la loi d’indemnisation pour les pertes subies pendant la rébellion, Ellice reconnut le principe des mesures coloniales mais mit en doute la perpétuation de la mainmise britannique. La crainte de conflits internes et d’une intervention possible des Américains le convainquit cependant qu’il fallait éviter un retrait précipité du gouvernement britannique. Ellice exhorta plutôt le gouvernement britannique à envisager de nouveau une fédération des colonies d’Amérique du Nord et à rechercher des arrangements commerciaux entre elles et les États-Unis.

Pendant les années 1850, Ellice mit encore davantage en doute l’efficacité de la politique coloniale britannique, face à l’assurance de plus en plus grande des colonies. Il devint convaincu « qu’aucun gouvernement britannique ne pouvait plus être tenté de contester la volonté souveraine du peuple canadien, doté d’un gouvernement vraiment représentatif ». Il espérait cependant que la Grande-Bretagne continuerait de prendre les mesures nécessaires pour protéger les Canadiens de « leurs passions et impulsions » et préserver les droits et les libertés de l’individu. Mais pendant les dernières années de cette décennie, les Canadiens optant pour ce qu’Ellice considérait comme une démocratie excessive, menant à l’impasse politique et à la faillite fiscale, il commença à trouver moins de bienfaits au maintien d’un lien impérial. Il ne voyait pas la raison d’imposer à la couronne britannique des ennuis et des responsabilités inutiles, bien qu’il insistât pour que ce soient les gens des colonies eux-mêmes qui coupent le « fil de soie ». Ces vues eurent une résonance à la fois auprès des gouvernements conservateurs et libéraux.

La dernière visite d’Ellice aux États-Unis et au Canada en 1858 renforça son impression sur la puissance croissante des États-Unis et son influence sur les relations anglo-américaines. Son inquiétude se manifesta clairement dans ses démarches auprès de la Hudson’s Bay Company et il en fit part d’une façon catégorique dans un long mémoire d’une grande clairvoyance sur les colonies qu’il présenta à la demande du duc de Newcastle en 1861. Il y recommandait encore une fois l’adoption d’un système fédéral comparable à celui qu’il avait proposé en 1838 et qui avait été rejeté, selon lui, parce qu’il « parodiait trop la constitution américaine ». Il considérait que seules des solutions de ce genre permettraient d’éviter l’annexion dé l’Amérique du Nord britannique à l’union américaine, éventualité qui, d’après lui, pouvait devenir une réalité avec la guerre civile américaine.

La mort mit fin à la longue carrière d’Ellice peu de temps avant la Confédération et l’empêcha d’assister à l’accomplissement de son rêve. Pendant les dernières années de sa vie, son fils unique, Edward, et sa belle-fille, Katherine Jane Balfour, lui tinrent souvent compagnie. Edward, qui fut député presque aussi longtemps que son père, eut également une carrière d’homme d’affaires. Ses intérêts s’étendirent de la Hudson’s Bay Company, dont il devint gouverneur adjoint en 1858, jusqu’aux chemins de fer écossais qui tournèrent au désastre financier. Edward, fils, participa pendant un certain temps à la gestion des intérêts d’Ellice en Amérique du Nord ; même s’il agit comme interrogateur pour son père à la commission spéciale de la Hudson’s Bay Company, il ne s’occupa que très peu des affaires nord-américaines après les troubles de 1837–1838. La vente de la seigneurie en 1867 à la Montreal Investment Association mit un terme à un des liens qu’entretenait Ellice avec l’Amérique du Nord.

Il se peut qu’Edward « Bear » Ellice n’ait jamais oublié ses intérêts personnels lorsqu’il était question du Canada, mais on aurait peine à démontrer que les mesures qu’il proposait et les renseignements qu’il fournissait aux divers gouvernements britanniques et canadiens et aux cabinets américains allaient à l’encontre de leurs intérêts respectifs à long terme. Loin d’être un simple entrepreneur uniquement soucieux d’accumuler l’argent et le pouvoir, il fit toujours preuve de largeur de vues, de clairvoyance et de détermination à ne poursuivre une politique que pour sa valeur intrinsèque. S’il partageait l’opinion des Britanniques et des Américains sur la présence de la population française dans une colonie britannique, il se montra capable néanmoins de modérer les préjugés de ses collègues (y compris lord Durham) et de prôner un traitement équitable des deux peuples fondateurs. La plupart de ses propositions ne furent pas adoptées immédiatement et les conséquences d’un tel délai – rébellions, effusions de sang, crise financière et retard du développement politique et économique – représentaient exactement ce qu’Ellice avait tout fait pour éviter. Edward Ellice fut un homme qui s’acharna à garder l’anonymat ; l’avalanche de lettres de condoléances qui arriva à Glen Quoich, écrites par des gens de toutes classes sociales, témoigne toutefois avec éloquence de la sagesse, de la cordialité et de la générosité de cet homme dont on ne devrait pas oublier le rôle important dans l’expansion et le maintien de l’empire britannique en Amérique du Nord.

Il n’existe pas encore de biographie complète d’Edward Ellice. Les renseignements contenus dans cette biographie proviennent en grande partie de notre thèse, Edward Ellice and North America (thèse de ph.d., Princeton University, Princeton, N.J., 1971) et de la documentation que nous avons accumulée sur la carrière d’Ellice postérieure à 1841, qui n’a pu être incluse dans notre thèse, faute d’espace. Les seules autres études sur Ellice sont celle que prépare actuellement John Clarke, membre du All Soul’s College d’Oxford, et celle de D. E. T. Long, Edward Ellice (thèse de ph.d., University of Toronto, 1942).

Notre article s’appuie en grande partie sur des sources manuscrites. Les papiers d’Edward Ellice déposés à la National Library of Scotland (Édimbourg) constituent la principale source ; les APC (MG 24, A2) possèdent des copies d’une partie de ce fonds. Parmi les sources importantes en Angleterre, mentionnons la collection Grey of Howick, à l’University of Durham, Dept. of Palaeography and Diplomatic (2nd Earl of Grey, box 13 ; 3rd Earl Grey, boxes 84–88, 142) ; les papiers de lord John Russell déposés au PRO (PRO 30/22) ; ceux de la Holland House, du le, vicomte Halifax (Add. mss 51 587 et 49 531–49 593) et de lord John Russell (Add. mss 38 080) conservés au British Museum de Londres ; les papiers du 1er lord Brougham et de Joseph Parkes à l’University College Library, University of London (Londres) ; les papiers Lambton et ceux du 1er vicomte Halifax déposés respectivement au Lambton Castle (comté de Durham) et à Garrowby (Yorkshire). D’autres sources dispersées (mais parfois importantes) au Canada et aux États-Unis sont énumérées dans la bibliographie de notre thèse.

Ellice, qui par tempérament préférait l’anonymat, a échappé très souvent à l’attention des historiens. Différents aspects de sa carrière sont abordés dans : J. S. Galbraith, The Hudson’s Bay Company as an imperial factor, 1821–1869 (Toronto, 1957) ; Arthur Aspinall, Politics and the press, c. 1780–1850 (Londres, 1949) ; Austin Mitchell, The Whigs in opposition, 1815–1830 (Londres, 1967) ; D. H. Close, The general elections of 1835 and 1837 in England and Wales (thèse de ph.d., Oxford University, 1967) ; R. H. Fleming, Phyn, Ellice and Company of Schenectady, University of Toronto Studies, History and Economics, Contributions to Canadian Economics (Toronto), IV (1932) : 7–41 ; W. S. Wallace, Forsyth, Richardson and Company in the fur trade, SRC Mémoires, 3e sér., XXXIV (1940), sect. ii : 187–194. Des aspects qui ne concernent pas la période nord-américaine de la carrière aux multiples facettes d’Ellice font l’objet de références occasionnelles dans des études touchant la politique, le développement économique et l’impérialisme de la Grande-Bretagne et de l’Europe ; plusieurs journaux personnels contemporains, des revues et autres récits contiennent aussi des références à Ellice. On en trouvera une liste détaillée dans notre thèse. [j. m. c]

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

James M. Colthart, « ELLICE, EDWARD », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/ellice_edward_9F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/ellice_edward_9F.html |

| Auteur de l'article: | James M. Colthart |

| Titre de l'article: | ELLICE, EDWARD |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1977 |

| Année de la révision: | 1977 |

| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |