Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

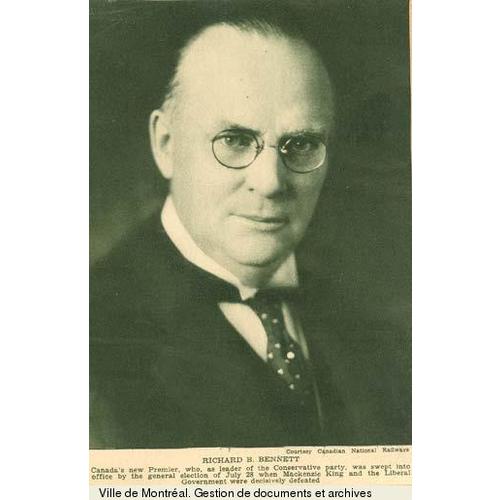

BENNETT, RICHARD BEDFORD, 1er vicomte Bennett, avocat, homme d’affaires et homme politique, né le 3 juillet 1870 à Hopewell Hill, Nouveau-Brunswick, premier des six enfants de Henry John Bennett et de Henrietta Stiles ; décédé célibataire dans la nuit du 26 au 27 juin 1947 près de Mickleham, Angleterre.

La famille Bennett quitta l’Angleterre pour le Connecticut au début du xviie siècle. En 1761, elle migra vers l’est pour suivre ce mouvement d’habitants de la Nouvelle-Angleterre qui allaient occuper les anciennes terres acadiennes de la Nouvelle-Écosse [V. Robert Denison* ; John Hicks*]. La famille s’établit d’abord près de l’actuelle ville de Wolfville et traversa ensuite la baie de Fundy pour s’installer dans l’estuaire de la rivière Petitcodiac au sud-est du Nouveau-Brunswick. C’est là que Nathan Murray Bennett, le grand-père de Richard Bedford Bennett, mit sur pied un chantier naval, à Hopewell Cape. Henry John Bennett, le père de Richard Bedford, fut, à l’âge de 20 ans, apprenti chez un membre de la famille pour s’initier au domaine du transport maritime. Dès 1868, il était un des partenaires de l’entreprise Bennett. Le 22 septembre 1869, il épousa Henrietta Stiles, de Hopewell Hill, localité située à quelque huit milles à l’ouest de Hopewell Cape.

Henrietta était une méthodiste wesleyenne convaincue et son mari, un baptiste de nature insouciante qui s’adonnait parfois à la boisson. Le méthodisme sévère et antialcoolique de Henrietta devint la loi suprême dans la famille et l’accent fut mis sur le travail, la diligence et l’abnégation. John Wesley disait qu’il fallait s’assurer de ne pas perdre de temps à des « distractions idiotes et vaines » : « Gagnez tout ce que vous pouvez […] Économisez tout ce que vous pouvez […] Donnez tout ce que vous pouvez. » Bourgeoise jusqu’au bout des ongles, Henrietta assena à son premier-né des leçons qui inculquaient un mode de vie austère, sobre et de dur labeur. Empreintes de charité envers le monde extérieur, ces leçons pouvaient exiger l’intransigeance envers soi-même. L’apitoiement sur soi était un péché.

La mère de Dick, surnom familial de Richard Bedford, lui transmit également l’ambition. Les aspirations qu’elle nourrissait pour lui venaient probablement de ses espoirs frustrés par son mari et des difficultés que connaissait le chantier naval des Bennett. Quatre de leurs enfants naquirent entre 1870 et 1876, juste à l’époque où les ennuis commençaient. À cause de la compétition grandissante que leur faisaient les coques en acier et les machines à vapeur, les chantiers navals du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse étaient en train de se faire surpasser. Les chantiers comme celui des Bennett devaient se contenter de construire des schooners pour le commerce côtier. Ces navires allaient encore être utilisés pendant de nombreuses années, mais durant la crise économique des années 1870, le chantier naval de Henry John Bennett ne suffisait plus à subvenir aux besoins de sa famille qui s’agrandissait ; certaines insinuations ont laissé entendre qu’il était un mauvais homme d’affaires. Il dut devenir marchand général, forgeron et fermier. La vie de misère de Richard Bedford commença assez tôt. En 1934, il aurait fait cette remarque à l’un de ses amis : « Je me souviendrai toujours du trou dont j’ai été [tiré] et de la longue et pénible route que j’ai dû emprunter. Je n’oublierai jamais aucun pas. »

La mère de Bennett reçut un petit héritage qui permit à Bennett, âgé de 16 ans, de fréquenter la Normal School de Fredericton, et il vivota grâce à son poste d’enseignant à Irishtown, au nord de Moncton. Il obtint un diplôme de première classe en 1888 et il fut nommé à l’automne, à l’âge de 18 ans, directeur de l’école de Douglastown, ville située sur la rive nord de la rivière Miramichi, à six milles en aval de Newcastle. Alma Marjorie Russell, élève à cette époque, décrivit Bennett à son arrivée comme un homme de six pieds, mince, plein de taches de rousseur, assis droit comme un piquet sur le siège du wagon, coiffé d’un chapeau melon trop grand pour lui, paraissant même plus jeune que son âge. Il était un bon enseignant, compétent, ferme et juste. Il aimait faire mémoriser de la poésie à ses élèves, exercice qu’il pratiqua lui-même tout au long de sa vie. Ses examens étaient difficiles, mais il était également prêt à critiquer même les autorités scolaires. Son rapport de juin 1890 mentionnait que, durant ses deux années à Douglastown, « aucun administrateur n’avait eu l’amabilité de [lui] rendre visite ».

Pendant ses temps libres, Bennett travaillait pour le cabinet d’avocats de Lemuel John Tweedie* à Chatham, sur l’autre rive de la rivière Miramichi. Dès l’automne de 1890, il avait économisé suffisamment d’argent pour s’inscrire en droit à la Dalhousie University, à Halifax. Parmi les notes de Bennett de ce premier trimestre se trouve un poème, The crossing paths, dont il semble avoir été l’auteur.

Comme des navires qui passent, toutes voiles déployées

Puis enroulées l’espace d’un instant,

Pour se saluer et échanger avec entrain

Des mots venus d’un autre monde,

Questions impatientes, réponses brèves,

Nous bavardons d’un pont à l’autre,

Pour ensuite nous quitter et mettre entre nous

Les Silences du désert infini de la mer.

À Dalhousie, Bennett se plongea dans le travail. Ses condisciples ne le voyaient jamais assister à des matchs de rugby ; la bibliothèque, le tribunal fictif et les débats constituaient ses centres d’intérêt. Son dossier était suffisamment remarquable pour que le doyen de la faculté de droit, Richard Chapman Weldon*, consulté par un collègue conservateur, le sénateur James Alexander Lougheed*, sur le choix d’un bon candidat pour un poste d’associé en second dans son cabinet d’avocats de Calgary, recommande Bennett.

Après l’obtention de son diplôme en 1893, Bennett retourna à Chatham pour travailler dans le cabinet d’avocats qui s’appelait maintenant Tweedie and Bennett. Vers 1895, un nouveau garçon de bureau, William Maxwell Aitken* (le futur lord Beaverbook), âgé de 15 ans, commença très tôt à créer des ennuis. En 1896, il persuada Bennett de se présenter, malgré ses hésitations, comme conseiller dans la nouvelle municipalité de Chatham ; avec l’aide d’Aitken qui s’occupait de la publicité sur le vélo de Bennett, celui-ci fut élu de justesse par une majorité de 19 voix sur un total de 691. Il reçut l’invitation de Lougheed la même année, mais il ne l’accepta pas tout de suite. Calgary était une ville plus petite que Chatham et une localité récente et non développée ; l’Alberta n’était pas encore une province. L’appel de l’Ouest avec toutes ses possibilités pesait certainement dans la balance, mais il y avait aussi des risques. Bennett gardait à l’esprit (comme il le fit toute sa vie) ces mots de Robert Browning : « Ce qu’un homme [cherche] à atteindre doit dépasser ce qu’il saisit, / ou alors à quoi sert le paradis ? »

Bennett, grand, maigre et âgé de 26 ans, descendit du train à Calgary à la fin du mois de janvier 1897. Ce n’était pas un endroit invitant : il faisait -40 º F avec un fort vent, une couche de neige retenait au sol la poussière des rues non pavées. Il n’y avait pas de fiacre à la gare. Bennett traîna ses bagages jusqu’à l’Alberta Hotel situé un ou deux pâtés de maisons plus loin. Il fut un peu comme un étranger dès le début. Il n’avait jamais été de ceux qui suivent la majorité ; il ne fumait ni ne buvait et il ne se vêtait jamais de manière décontractée. Il pouvait travailler comme un forcené, de longues heures sans se distraire. Lorsque, quelques années plus tard, un ami lui souhaita, en plus des vœux de bonne année, d’avoir « l’esprit en paix », Bennett lui répondit : « Je ne peux comprendre la raison pour laquelle vous envisageriez un tel désastre. » Bennett n’avait pas l’esprit en paix : s’il avait une mémoire incroyable, son esprit était également extrêmement agité ; sa pensée se transformait en action mue par une énergie formidable grâce à sa rapidité de décision.

Le cabinet Lougheed-Bennett connut des débuts assez lents, mais dès 1900, Calgary grossissait et dès 1905, lorsque l’Alberta devint une province, la ville connut un développement rapide. Bennett s’occupait alors aussi de vendre et d’acheter des terres, et grâce à la provision que versait la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, l’affaire était assez rentable. Calgary était devenu le centre d’une importante agglomération d’agriculteurs et d’éleveurs. Bientôt, on y trouva également des concessions et des sociétés pétrolières. Bennett investit dans l’entreprise de William Stewart Herron*, la Calgary Petroleum Products Company, qui, sous la direction d’Archibald Wayne Dingman, faisait de l’exploration pétrolière dans Turner Valley et dont Bennett devint administrateur et conseiller juridique. Il participa également, avec Aitken, aux efforts qui donnèrent lieu à la création de l’Alberta Pacific Grain Company, de la Canada Cement Company Limited et de la Calgary Power Company Limited. Sa réputation d’avocat honnête, polyvalent, intelligent et persévérant s’affermit. Dès 1914, son cabinet était extrêmement occupé et rentable. Et les principes antialcooliques de Bennett n’entraveraient jamais sa pratique du droit ; parmi ses clients se trouvait la Calgary Brewing and Malting Company d’Alfred Ernest Cross*.

À cette époque, Bennett était très engagé dans la politique conservatrice. En 1898, il avait d’abord été élu représentant de Calgary-West à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest à Regina. Il remit en question le point de vue du premier ministre, Frederick William Gordon Haultain, conservateur, selon lequel la politique partisane n’avait pas sa place dans les territoires. En 1905, après la création de l’Alberta en tant que province, dont Edmonton devint la capitale, les amis de Bennett posèrent sa candidature à la nouvelle Assemblée législative. Bennett perdit, mais fut élu en 1909. Dans cette élection, les libéraux remportèrent 37 sièges ; 3 sièges allèrent aux conservateurs et un aux socialistes. Bennett devint bientôt le porte-parole de cette opposition qui ne promettait guère ; il fit peu de quartier au gouvernement, surtout dans l’affaire du contrat de l’Alberta and Great Waterways Railway [V. Charles Wilson Cross*]. Il était un débatteur énergique, qui n’avait pas peur des défis, confiant, peut-être trop confiant, par rapport à ses propres connaissances. Dans le litige consécutif à cette affaire qui dressa la province contre la Banque royale du Canada [V. Arthur Lewis Watkins Sifton*], il agit pour le compte de la banque et remporterait finalement la victoire en 1913 en faisant appel devant le comité judiciaire du Conseil privé.

Bennett était un être unique, un conservateur albertain qui réussissait en politique ; il fut élu à la Chambre des communes pour représenter Calgary en 1911. Son chef de parti, le premier ministre Robert Laird Borden*, lui fit l’honneur de le choisir pour présenter l’adresse en réponse au discours du trône. Les idées de Bennett, tory « rouge », étaient un peu plus d’avant-garde que celles de Borden, car elles englobaient les indemnités aux travailleurs, les syndicats, les élévateurs à grain exploités par le gouvernement, ainsi que le contrôle par le gouvernement des tarifs de transport. Ainsi qu’il le dit dans son premier discours prononcé aux Communes le 20 novembre 1911, « la grande lutte du futur se jouera[it] entre les droits de la personne et les intérêts de propriété, et il [était] du devoir et de la fonction du gouvernement de s’assurer qu’aucune considération excessive qui limite[rait] ou diminue[rait] les droits ne sera[it] accordée aux intérêts ».

Bennett était toutefois venu à Ottawa avec le sentiment que le parti lui devait plus que seulement l’adresse en réponse. Le jour suivant son élection, il avait renoncé à la provision de 10 000 $ par an que lui versait la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique et il semblait y avoir peu de compensations. Bennett ne pouvait pas être nommé au cabinet parce que Lougheed était leader du gouvernement au Sénat. Trois semaines après son discours aux Communes, impatient, il écrivit à Aitken : « Je n’en peux plus de cet endroit. Il y a peu ou il n’y a rien à faire et ce qu’il y a à faire est [le travail] d’un partisan intéressé, d’un employé de bureau du ministère ou d’un coursier. » Mais il avait foi dans le projet de loi d’aide à la marine de 1912-1913 proposé par Borden et il prononça un discours de quatre heures qui soutenait ce projet. Bennett croyait que les nations autonomes qui faisaient partie de l’Empire devraient être fédérées, qu’il fallait une reconnaissance, ainsi qu’il l’avait écrit à Aitken en 1910, « des intérêts communs, [des] traditions communes et surtout [des] responsabilités et [des] obligations communes ». « Je présente à cette Chambre, dit-il aux Communes en 1913, la vision d’un espoir plus grand, l’espoir qu’un jour [notre] dominion constituera l’élément dominant de cette grande fédération. » Le projet de loi d’aide à la marine fut néanmoins rejeté au Sénat, dominé par les libéraux.

Dès son entrée en fonction comme député fédéral, Bennett était un franc-tireur ; ses opinions sur les chemins de fer canadiens, les tarifs et la position du Canada à l’intérieur de l’Empire ne se conformaient pas toujours à la politique du parti. Son indépendance fut nettement évidente lorsqu’il s’opposa au projet de loi de garantie du chemin de fer Canadian-Northern de 1914. Son discours, qui dénonçait le soutien financier accordé par son gouvernement à cette ligne, était étayé par une grande expérience et une grande connaissance des chemins de fer. Bennett ne s’en prenait pas seulement aux chemins de fer et à ses mandants, sir William Mackenzie* et sir Donald Mann*, mais aussi à Arthur Meighen*, le solliciteur général. Meighen était la brute de Borden, à qui le premier ministre avait confié le travail de défendre ce projet de loi complexe. Meighen ne cessa d’interrompre le discours de Bennett. Ce dernier ne l’apprécia pas : il n’allait pas voir ses arguments défaits par « le porte-parole de Mackenzie et Mann ». Borden était inquiet de l’indépendance de Bennett, mais autant lui que Meighen reconnaissaient que la dénonciation de Bennett, dans un long plaidoyer, de la Canadian Northern était une condamnation en détail de l’aventure ferroviaire la plus discutable de l’ancien premier ministre sir Wilfrid Laurier*.

Lorsque la Première Guerre mondiale éclata à la fin de l’été, Bennett tenta de s’enrôler, mais il fut refusé pour des raisons médicales ; c’était peut-être parce que, comme il le révélerait à William Lyon Mackenzie King, il lui manquait deux orteils. Puis, le décès soudain de sa mère, à qui il avait rendu visite au Nouveau-Brunswick chaque Noël, survint en octobre. Son père était décédé en 1905, probablement sans avoir contracté beaucoup d’assurances, et il est relativement certain que Bennett subvint aux besoins de sa mère et de Mildred Mariann*, la plus jeune de ses deux sœurs. Son autre sœur, Evelyn Read, était sur le point de se marier à Horace Weldon Coates, médecin. Ils allèrent bientôt s’installer à Vancouver, où Bennett leur acheta une maison. Mildred Mariann les suivit et Bennett passerait les Noëls suivants, de 1915 à 1927, sur la côte Ouest.

En juillet 1915, Borden invita Bennett à devenir son assistant à Londres pour établir de quelle manière le Canada pourrait aider l’armée britannique et subvenir aux besoins des civils. L’année suivante, Bennett fut nommé directeur général du National Service Board, qui avait pour tâche de déterminer le nombre de recrues potentielles au Canada. La guerre avait des conséquences graves sur son cabinet à Calgary, car l’enrôlement avait éloigné son organisateur politique, George Robinson, ainsi que plusieurs autres personnes de son bureau. La perte de ces hommes, dit-il à Aitken, « [le] laiss[a] complètement sans aide et le cœur brisé ». Il ajouta ensuite un commentaire étrange à cette affirmation : « autant qu’il est possible pour un homme de mon genre et de [mon] tempérament d’avoir le cœur brisé par quoi que ce soit ».

Qu’est-ce que cela signifiait ? Bennett avait été un fils dévoué, un frère serviable et affectueux. La générosité était une obsession pour lui ; il donnait de l’argent aux étudiants méritants, aux veuves dans le besoin, ainsi qu’à une foule d’organismes de charité, ce qui représentait en tout 10 % de son revenu brut. Quelle était donc la source de sa nature généreuse ? Il aimait travailler dur, pour la simple satisfaction de maîtriser quelque chose, en finance, en comptabilité ou en droit. Magicien des précédents jurisprudentiels, il était surprenant lorsqu’il s’agissait de trouver les erreurs dans un bilan. En même temps, il était prodigieusement égotiste, intelligent, irascible, impitoyable envers lui-même ou les autres. Le pardon constituait l’une des vertus chrétiennes qu’il trouvait difficile à mettre en pratique. Il avait un tempérament versatile, explosif pendant le temps que la crise durait. Prisonnier de la spirale de sa propre nature, il semble avoir rarement pris en considération les conséquences de ses paroles et de ses actes. Ses antennes de réceptivité n’étaient pas très fortes ; elles semblaient parfois n’être même pas déployées. La réceptivité limitée de Bennett était souvent la source de sa force et de son courage ; celle de son futur rival William Lyon Mackenzie King le rendait timide, et l’hypocrisie de ce dernier devint plus rusée avec l’âge. Bennett méprisait l’hypocrisie. Il avait la dangereuse habitude de dire ce qu’il pensait vraiment. Bennett agissait en fonction de son propre esprit, pas en fonction de l’opinion que d’autres pourraient avoir de lui.

Bennett appuya la Loi concernant le service militaire de juillet 1917, que Meighen fit adopter par la Chambre et qui introduisit la conscription, mais il s’opposa à l’idée du gouvernement d’union de Borden. Il croyait qu’une alliance entre les conservateurs et les libéraux, même motivée par la guerre, se terminerait en désastre pour son parti. C’est ce qui se produisit. Par conséquent, bien qu’il ait fait campagne pour les conservateurs aux élections de décembre 1917, Bennett ne se présenta pas lui-même. En février 1918, il fut encore plus rebuté par l’échec de Borden d’honorer une promesse qu’il croyait que le premier ministre avait faite, c’est-à-dire de le nommer au Sénat. Borden choisit plutôt un obscur libéral de l’Alberta, William James Harmer, pour satisfaire aux arrangements de la coalition. Bennett était furieux. Quant à sa nomination au Sénat, il n’avait besoin ni de l’argent ni du statut ; son but était de mettre ses connaissances et son expérience au service de son pays. Il écrivit à Borden une lettre de mécontentement de 20 pages. Aucune réponse ne suivit.

Dès 1918, Bennett avait acquis des intérêts croissants dans l’E. B. Eddy Company de Hull, au Québec. Cela avait découlé de sa longue amitié avec Jennie Grahl Hunter Eddy [Shirreff*], qu’il avait rencontrée au Nouveau-Brunswick. Après le décès de son mari, Ezra Butler Eddy*, en 1906, qui lui avait laissé une participation majoritaire dans son entreprise de bois d’œuvre, elle demanda à Bennett de l’aider dans la gestion de ses propres opérations financières. Avant son décès en 1921, elle avait donné par testament 500 actions à Bennett et 1009 à son frère cadet, Joseph Thompson Shirreff. Ce dernier mourut soudainement en 1926, après avoir légué toutes ses actions à Bennett. Elles étaient alors évaluées à 1 500 $ chacune, estimation qui portait la valeur des actions de Bennett à 2 263 500 $. Bennett devint ainsi l’administrateur principal de l’entreprise. Il continua de s’en occuper, mais affirma qu’il le faisait à distance, ce qui était le cas la plupart du temps. Après que Mme Eddy eut donné ses actions à Bennett, il y eut des rumeurs d’une histoire d’amour entre eux. Certains dirent, à tort, que Mildred Mariann Bennett, née en 1889, était en réalité leur fille. Bennett répondit que, lorsque Mildred Mariann était venue au monde, il n’avait pas encore rencontré Jennie Grahl Hunter Shirreff. Pour ce qui est de l’histoire d’amour, dit-il, elle avait presque huit ans de plus que lui (comme si cela avait constitué un obstacle).

Le 1er juillet 1920, Borden démissionna, épuisé par la guerre, le traité de Versailles et la politique. Lorsque le caucus unioniste choisit Meighen comme successeur, de nombreux libéraux qui en étaient membres sentaient déjà que l’ancienne loyauté revenait. Laurier était décédé en 1919 et les libéraux avaient choisi William Lyon Mackenzie King pour chef. En 1921, comme sa majorité s’effritait, Meighen déclencha des élections pour le 6 décembre. Afin de renforcer son gouvernement, il demanda à Bennett d’être ministre de la Justice. Le désordre régnait au Canada sur les plans social et politique : récession d’après-guerre, augmentation du taux de chômage, agitation ouvrière constante après la grève générale de Winnipeg en 1919, déclin de l’industrie et mécontentement dans les Maritimes. Il y avait aussi une révolte agrarienne dans les Prairies qui, en 1920, avait mené à la formation, à l’échelle nationale, du Parti progressiste dirigé par Thomas Alexander Crerar*. Bennett décida de mettre son influence « du côté de la loi, de l’ordre et de l’autorité constituée ». Il fut assermenté le 21 septembre 1921. Il sut assez tôt qu’il y avait peu d’espoir pour le gouvernement de Meighen. Bennett et ses amis étaient aussi trop confiants de remporter la circonscription de Calgary-West ; l’élection fut si serrée que le résultat du comptage judiciaire se joua sur la manière dont les croix étaient faites sur les bulletins de vote. Bennett fut défait par 16 voix.

Dès mars 1922, Bennett consacrait beaucoup de temps à l’entreprise E. B. Eddy Company à Hull. Il songeait à mettre un terme à ses 25 années d’association avec Lougheed. Ce dernier était âgé de 67 ans, il travaillait peu et avait commencé à engager des associés en second dont Bennett doutait de la compétence. Celui-ci était en discussion avec Lougheed pour dissoudre leur association lorsqu’il dut se rendre en Angleterre pour un appel au Conseil privé. Les arrangements avec Lougheed furent laissés en suspens, mais ce dernier était persuadé qu’il pouvait aller de l’avant. Son action unilatérale déclencha l’envoi d’une série de télégrammes de colère de la part de Bennett, qui revint aussitôt au Canada, indigné. C’est ainsi que s’amorça un litige compliqué. L’ancien cabinet Lougheed-Bennett se sépara en trois et le groupe de Bennett, qui prit le nom de Bennett, Hannah, and Sanford, conserva la majorité des clients importants, dont Alfred Ernest Cross et ses collègues hommes d’affaires, William Charles James Roper Hull* et Patrick Burns*.

Dès le milieu des années 1920, Bennett était extrêmement à l’aise. Son revenu total en 1924 s’élevait à 76 897 $. Seulement 25 % de son revenu provenait de son exercice du droit. En 1924, ses jetons de présence comme administrateur, surtout ceux que lui versaient l’E. B. Eddy Company et l’Alberta Pacific Grain Company, totalisaient 7 %. La majeure partie de son revenu, 62 %, venait de dividendes, dont la moitié de l’Alberta Pacific Grain Company ; il vendit cette entreprise, dont il était président, à la Spillers Milling en Angleterre à la fin de 1924. Deux autres entreprises, l’E. B. Eddy Company et la Canada Cement Company Limited, constituaient 16 % et 13 % de son revenu de dividendes. Ce dernier continua d’augmenter. En 1930, le revenu de Bennett était de 262 176 $. De ce montant, 85 % étaient des dividendes ; ce fut l’élément de son revenu le plus important jusqu’en 1937. Bennett était aussi administrateur de la Metropolitan Life Insurance Company de New York et, dès le milieu des années 1920, il était membre du conseil d’administration de la Banque royale du Canada.

À la même époque, Meighen pressait Bennett de revenir en politique. À l’approche des élections de 1925, Meighen lui dit qu’il aurait le portefeuille de la Justice s’il devenait premier ministre. Bennett se lança dans la campagne. Il remporta la circonscription de Calgary-West par une confortable majorité et, en Alberta, son parti s’assura trois sièges et 32 % des voix. (Il n’avait obtenu aucun siège et avait recueilli 20 % des voix seulement aux élections de 1921.) Dans tout le Canada, les conservateurs remportèrent 116 sièges et les libéraux, 99. King lui-même fut battu dans York-North. Cela apparut comme une défaite des libéraux, mais King ne démissionna pas ; il croyait qu’il pouvait continuer avec 24 députés fédéraux progressistes. C’était risqué. Puis survint le scandale des Douanes, mélange louche de rhum, d’argent et de corruption qui commença à déséquilibrer la coalition précaire de King.

Un comité spécial fut formé pour enquêter sur l’administration du ministère des Douanes et de l’Accise ; Bennett et Henry Herbert Stevens* en étaient les leaders conservateurs. Le rapport de ce comité, déposé à la Chambre des communes le 18 juin 1926, critiquait sévèrement l’ancien ministre Jacques Bureau* ; Stevens, mécontent, demanda une motion de censure contre le gouvernement de King. À cette époque, la loyauté du Parti progressiste envers les libéraux était presque éteinte. King, qui était revenu aux Communes à la suite d’une élection partielle dans Prince Albert, en Saskatchewan, en février, réussit à lever la séance de la Chambre à cinq heures du matin le 26 juin par seulement un vote. C’est à ce moment-là que, pour éviter la défaite de son gouvernement, il demanda au gouverneur général Julian Hedworth George Byng*, lord Byng, de dissoudre la Chambre. Byng refusa, King démissionna, et la crise King-Byng était commencée.

Bennett avait promis de se rendre à Calgary pour aider le chef conservateur provincial Alexander Andrew McGillivray* dans une élection. Il tenta de manquer à sa promesse, mais ses amis albertains la lui firent respecter. Pendant son absence, le nouveau gouvernement de Meighen fut battu par une voix, le 2 juillet 1926, à cause d’une attaque ingénieuse mais fallacieuse de King et de James Alexander Robb* sur la légalité des ministres suppléants que Meighen avait nommés sans tarder. Meighen, à ce moment-là, n’avait pas encore de siège ; Bennett avait conclu une entente de pairage et était occupé à Calgary. Si Bennett s’était trouvé à la Chambre, il aurait été capable de défier King et il est presque certain que Meighen n’aurait pas été défait. Meighen obtint la dissolution qu’il avait dû demander et les élections furent fixées au 14 septembre 1926.

Tout de suite après son retour à Ottawa, Bennett fut assermenté comme responsable de tout un nombre de portefeuilles : ministre des Finances, ministre suppléant des Mines, ministre suppléant de l’Intérieur et surintendant général suppléant des Affaires indiennes. Meighen s’attendait à remporter les élections de 1926 grâce au scandale des Douanes ; King l’emporta grâce à une question constitutionnelle obscure qu’il transforma en enjeu vital en faisant vibrer la corde du nationalisme canadien. Meighen était dévasté. Il démissionna de son poste de chef du Parti conservateur et le caucus choisit comme chef temporaire Hugh Guthrie*, ancien libéral qui s’était joint à Borden en 1917. Le caucus demanda ensuite la tenue d’un congrès pour élire un nouveau chef après la session parlementaire de 1927.

L’une des principales questions débattues en 1927 fut les pensions de vieillesse, que Bennett appuyait fortement. King s’était montré hésitant sur cette question pour de nombreuses raisons, dont le fait important que les pensions de guerre, mises en place par le gouvernement de Borden en 1919, avaient englouti plus de 14 % des dépenses du gouvernement en 1926. King avait tenté de faire approuver les pensions de vieillesse cette année-là, mais cette législation avait été coulée par le Sénat, dominé par les conservateurs. En 1927, il la présenta de nouveau, révisée mais comportant encore des faiblesses que Bennett trouvait malheureuses. Le coût devait toujours être partagé à parts égales avec les provinces malgré le fait que ces dernières n’avaient pas été consultées à propos de ce programme. « Nous imposons notre volonté aux assemblées législatives provinciales », dit Bennett. Il croyait que les pensions de vieillesse devraient être financées en totalité par Ottawa. Il estimait aussi que les pensions devraient être contributives, comme en Grande-Bretagne. Des économies sous la forme de cotisations à un régime de retraite permettraient ainsi au programme de se financer. Dans le cas des personnes qui ne pourraient pas se permettre ce genre de cotisations, Ottawa se chargerait de les payer. En mars, cependant, le projet de loi tel que King l’avait présenté fut adopté à la fois par les Communes et par le Sénat ; la Chambre haute avait apparemment décidé que les Canadiens avaient donné leur appui au projet au moment des élections.

Bennett était également un défenseur de l’assurance-chômage et appuya les propositions mises de l’avant à la Chambre au cours de la session par le travailliste Abraham Albert Heaps*, bien qu’à certaines conditions. Il soutenait que l’assurance-chômage devrait être financée par des primes payées à la fois par la personne intéressée et le gouvernement. Le principe de souscription encouragerait l’économie et la diligence. Mais les propositions de Heaps furent rejetées. En 1927, un autre débat important survint concernant la gestion des pensions de guerre, surtout à propos de l’admissibilité réduite au programme imposée par le Bureau des commissaires des pensions. Bennett affirma que l’application de la Loi des pensions était trop sévère, car elle laissait au demandeur la responsabilité de prouver le bien-fondé de sa cause. La modification proposée par Bennett gagna l’appui des progressistes et des travaillistes ; le gouvernement dut la rejeter, ce qu’il fit à 95 contre 78, mais promit que la loi serait révisée. Les contributions de Bennett à la session de 1927 constituent de bons exemples de son esprit progressiste. « Serons-nous des hommes d’État ou des politiciens ? », demanda-t-il au cours d’un débat.

Le congrès conservateur débuta à Winnipeg le 10 octobre 1927. Différents candidats furent suggérés. Même à la fin du mois d’août, Bennett ne semblait pas avoir complètement décidé s’il voulait devenir chef. Certains de ses amis tentaient de l’en dissuader, l’un d’eux en opposant « le prestige, la liberté, l’aisance […] les joies, le temps libre » à « l’abus, l’ingratitude, l’égoïsme et le travail servile ». Bennett n’avait que 57 ans, et débordait d’énergie et d’ambition. Mis à part Robert James Manion, Bennett était le plus jeune candidat. Il n’était pas préoccupé par l’aisance, les joies ou le prestige. Mais il y avait le devoir. Le Canada avait été bon pour lui. Même le jour du congrès, il n’était peut-être pas complètement décidé. Puis, le 13 octobre, il obtint une majorité relative au premier tour de scrutin et une majorité au deuxième, quelque peu à sa surprise. Son discours d’accession à la direction du parti était empreint de sincérité et d’émotion. Il admit qu’il était riche, mais insista sur le fait qu’il avait gagné cet argent en travaillant dur. En tant que chef élu, il démissionnerait de ses postes d’administrateur. « Aucun homme, dit-il, ne pourra vous servir comme il le devrait si l’ombre des obligations pécuniaires pèse sur ses épaules. » Être au service du Canada deviendrait sa devise ; selon les mots de Marc (chap. ix, 35), il serait « le serviteur de tous ».

La position de Bennett comme chef de parti, potentielle ou réelle, entraîna des offres d’achat de l’E. B. Eddy Company, en tout ou en partie. Tout de suite après le congrès, Bennett et Mildred Mariann se rendirent à New York et à Londres. L’entreprise de fabrication d’allumettes Eddy, qui avait toujours constitué un problème, fut vendue à Bryant and May à Londres en décembre 1927 et une nouvelle entité appelée Eddy Match Company Limited s’établit à Pembroke, en Ontario. Bennett conserva une part considérable des actions de l’Eddy Match Company Limited. L’Eddy Pulp and Paper Company établie à Hull était plus difficile à vendre ; Bennett ne voulait pas accepter de prix de liquidation quel qu’il soit et ce fut en 1943 seulement que l’entreprise fut vendue à Willard Garfield Weston*. Bennett retourna à Calgary à la fin de 1927 dans un concert d’éloges. Il avait quitté ses nombreux postes d’administrateur, comme il l’avait promis. « Est-ce nécessaire ? », demanda Haley Fiske, président de la Metropolitan Life Insurance Company, en faisant remarquer que le premier ministre de la province de Québec Louis-Alexandre Taschereau* avait conservé son poste d’administrateur dans la compagnie. Bennett insista.

Bennett avait maintenant du travail plus pressant à faire. L’état du parti n’était pas prometteur. À Ottawa, son organisation nationale se résumait à la tenue de réunions non officielles par les députés conservateurs les plus influents. Il n’avait pas de fonds ; de plus, Bennett se rendit compte que, après ce qui s’était produit en 1926, « il [était] excessivement difficile d’obtenir de l’argent ». Le soutien des journaux était peu fiable. Il n’existait que 11 quotidiens dans tout le pays qui pouvaient être qualifiés de conservateurs. Les journaux conservateurs québécois avaient été anéantis, comme le parti l’avait été, par les politiques de guerre de Borden et de Meighen. Le congrès conservateur avait octroyé à Bennett le pouvoir d’établir un bureau principal à Ottawa. Dès février 1930, sous la gouverne du directeur national Alexander Duncan McRae, on y trouverait 27 employés à temps plein qui utiliseraient un équipement de bureau moderne pour répandre le message des conservateurs dans toutes les provinces. L’argent pour financer cette entreprise, ainsi que certaines initiatives provinciales, venait de Bennett et de députés influents du parti ; chacun d’eux fournissait 2 500 $ par mois. Mais davantage d’argent serait nécessaire et, dès avril 1929, Bennett y avait ajouté une assez grande part de son capital. En mai 1930, il avait versé 500 000 $ depuis son accession à la direction du parti. Environ un cinquième de cette somme alla au Québec.

Dans cette province, les conservateurs, francophones comme anglophones, étaient déchirés par des luttes intestines, les deux groupes ayant tendance à avoir plus de généraux que de soldats. On conseilla vivement à Bennett de nommer un chef au Québec, mais comme il y avait autant de groupes, il hésita. Il prononça un discours important à Montréal au cours d’un banquet du parti en octobre 1928, surtout en anglais, mais le chef des conservateurs québécois, Arthur Sauvé, depuis longtemps brouillé avec Borden et Meighen, se trouvait sur l’estrade et lui adressa de chauds éloges. Le parti qui, en 1927, était décrit comme « dans la plus complète impuissance » semblait clairement aller mieux dès la fin de 1929. Une partie du crédit revenait au premier ministre conservateur de l’Ontario, George Howard Ferguson, et à sa révocation des règles répressives contre les écoles bilingues ; une autre partie était attribuable au successeur de Sauvé, Camillien Houde*, et une troisième, à Bennett. Au Canada anglais, la situation était aussi assez encourageante, puisque les conservateurs étaient au pouvoir dans cinq provinces.

Le succès considérable de Bennett comme chef de l’opposition avait également contribué à la chance du parti. Il avançait avec prudence et Borden le félicitait pour son excellent jugement et ses bons résultats. Après la clôture de la session de 1928, consciencieusement et énergiquement, Bennett fit une visite officielle des circonscriptions, expérience qu’il répéta en 1929. Cependant, il n’y allait pas sans réflexions contrites sur son rôle : « Parfois, je me demande pourquoi j’ai accepté ce travail à ce moment de ma vie, après toutes mes années de dur labeur et d’effort. » Au Parlement, ses discours étaient rarement teintés de venin partisan. Bennett semblait plutôt désarmer l’hostilité. La bonne humeur et le charme dans lesquels la 16e législature se termina en mai 1930 lui étaient en partie dus. À la dissolution du Parlement, Bennett et King échangèrent une plaisanterie ; les députés se rassemblèrent et se serrèrent la main. King fit remarquer à quel point tout cela était agréable. C’est ainsi que démarra la campagne de 1930.

Bennett quitta Ottawa à deux heures dix du matin le dimanche 8 juin 1930, dans un wagon privé du train en route vers Winnipeg. Il était heureux de partir ; faire campagne était difficile, mais dans la capitale, au cours de cette dernière semaine, comme il le dit à un ami, on l’avait « poussé à mort » à cause des exigences de toutes sortes du parti à la veille d’élections générales. Les wagons privés étaient un lieu de prédilection pour la politique partisane. La radio constituait le grand changement depuis 1926. Le premier discours de campagne de Bennett, prononcé à Winnipeg le 9 juin, fut entendu par King à Ottawa et peut-être par un million d’autres personnes. Bennett passait bien à la radio ; il avait une voix sonore qui portait mieux que le timbre sifflant de King. En 1926, il y avait 134 000 postes de radio au Canada ; en 1930, leur nombre s’élevait à près de un demi-million. Comme la plupart fonctionnaient avec des piles et ne nécessitaient pas de courant électrique, la situation d’isolement des régions rurales commença alors à changer. La présence de la radio signifiait aussi que les hommes politiques n’avaient plus besoin de participer à autant de rassemblements. Néanmoins, du 9 juin au 26 juillet, Bennett parcourut quelque 14 000 milles et prononça jusqu’à cinq discours par jour.

Il n’y avait pas suffisamment de femmes candidates. Les libéraux présentaient des femmes dans des circonscriptions qu’elles n’avaient aucune chance de remporter, simplement pour attirer le vote féminin. Bennett voulait que les femmes postulent des sièges assurés, mais il était incapable de convaincre les récalcitrants dans les circonscriptions. Sa sœur Mildred Mariann faisait campagne avec lui. Elle avait un sens politique remarquable, ainsi que du style, du charme, de l’empathie et un sens de l’humour qui compensait souvent le franc-parler parfois véhément de son frère. Elle représentait un atout politique en elle-même et les responsables du parti en étaient très conscients.

Il y avait une foule de sujets à discuter. Après des années de prospérité en croissance constante, le krach boursier de 1929 et l’effondrement du prix des ressources naturelles avaient commencé à ébranler l’économie canadienne. Le prix du blé était passé de 1,75 $ le boisseau en juillet 1929 à moins de 1 $ un an plus tard, ce qui causait de grandes difficultés dans l’Ouest canadien, où la situation avait empiré à cause d’une sécheresse et d’une récolte déficitaire. D’autres zones agricoles luttaient contre l’envahissement de leur marché par le beurre en provenance de la Nouvelle-Zélande. Le malaise s’étendit aux secteurs des transports et de la construction, ainsi qu’à l’industrie manufacturière, qui connut une baisse des prix, ainsi qu’un déclin de la production et des investissements. Le taux de chômage augmentait beaucoup et il n’y avait aucun filet de sûreté. L’explosion de colère de King en avril 1930, où il affirma qu’il ne donnerait même pas une pièce de cinq cents à n’importe quel gouvernement provincial conservateur pour aider à combattre le chômage, fut exploitée par les conservateurs dans des dessins humoristiques et des discours. Bennett promit de créer de l’emploi en assurant la protection douanière pour les industries canadiennes et en créant un important programme de travaux publics. C’est grâce à ce point qu’il gagna les élections.

Le 28 juillet 1930, les conservateurs remportèrent 137 sièges contre 91 pour les libéraux et 17 pour les autres partis ; ils obtinrent la majorité des sièges dans cinq des neuf provinces. Pendant les élections, l’organisateur du Parti conservateur au Québec, Joseph-Hormisdas Rainville, avait soutenu financièrement Adrien Arcand* – chef d’un mouvement antisémite au Québec – qui, en échange, avait appuyé le parti dans ses trois modestes journaux. Les conservateurs augmentèrent de beaucoup leur nombre de sièges au Québec, qui passa de 4 à 24. Ils demeuraient cependant loin de détenir la majorité des 65 sièges de la province. (Par la suite, Arcand se rendit plusieurs fois à Ottawa afin d’obtenir de nouveaux fonds. Bennett refusa clairement de l’aider ; en fait, Arcand fut accueilli froidement. Ses journaux cesseraient de paraître au début de 1933, signe évident que les conservateurs québécois les plus en vue évitaient alors à tout prix d’être publiquement associés à ce qui deviendrait un parti fasciste et nazi.)

Le cabinet que constitua Bennett, formé de 19 membres au total qui furent assermentés le 7 août, comprenait des personnes compétentes, dont Guthrie, Stevens, Charles Hazlitt Cahan, Edgar Nelson Rhodes et Edmond Baird Ryckman*, mais il s’y trouvait peu de Canadiens français du même calibre. Bennett lui-même se chargea des Finances en plus du portefeuille habituel du premier ministre, les Affaires extérieures (qu’il sauva presque à lui seul de l’extinction, car son caucus souhaitait l’abolir).

De nombreuses réunions du cabinet auraient lieu, proportionnellement presque le double du nombre de celles tenues par King. L’histoire maintes fois répétée selon laquelle Bennett y était un tyran n’était, comme Manion le rappela, « que des balivernes ». La plupart des membres de son cabinet géraient leur ministère sans qu’il les dirige ni intervienne. Au sein du caucus, la situation était assez semblable. Là où Bennett échoua, c’est dans l’expression de sa reconnaissance envers ses collègues du cabinet au Parlement ou en public pour les choses qu’ils faisaient bien. En 1932, Manion lui dirait : « Ma principale ambition est, qu’un jour, je prononcerai un discours qui obtiendra votre approbation. » Cette remarque fit sortir Bennett de ses gonds. Toutefois, il lui téléphona le jour suivant pour faire amende honorable, mais pas pour présenter des excuses. Bennett détestait s’excuser. Il était un maître d’œuvre critique. Il connaissait tellement de choses et il détestait que des questions soient gérées de manière incompétente ; il trouvait difficile de louanger ceux qui, selon ses critères, n’étaient pas à la hauteur.

Bennett entra en fonction avec l’idée d’agir. Il avait promis de l’action et c’est ce qu’il donna au Canada. Une session spéciale du Parlement fut convoquée pour le 8 septembre. Bennett croyait que les tarifs étaient nécessaires pas seulement pour que le Canada garde son indépendance par rapport aux États-Unis, mais aussi pour créer des marchés pour les producteurs canadiens ; une révision des tarifs, fortement à la hausse pour toute une gamme de produits manufacturés, fut donc instituée. La Loi remédiant au chômage, qui prévoyait le versement de 20 millions de dollars pour des travaux publics à l’échelle fédérale et à l’échelle locale, fut également adoptée. Le Parlement fut prorogé deux semaines plus tard. Puis, ce fut l’organisation de la Conférence impériale à Londres, qui devait débuter le 30 septembre et qui, Bennett l’espérait, apporterait une solution aux problèmes économiques du Canada grâce à l’établissement d’une préférence réciproque pour le commerce. La conférence était principalement une idée du Canada, mais les Canadiens arriveraient avec un jour de retard.

La composition de la délégation canadienne était un problème en soi. Oscar Douglas Skelton, sous-secrétaire d’État aux Affaires extérieures, alla s’entretenir avec Bennett à ce sujet. Au début, Bennett se méfiait de Skelton ; il était trop antibritannique. « Je ne vais pas vous laisser faire l’idiot avec cette affaire », Bennett aurait-il dit. « Cela relève du bureau du premier ministre, pas des Affaires extérieures. » Skelton lui expliqua le rôle que tenaient les Affaires extérieures sous Borden et King, et ils en arrivèrent à un compromis par lequel John Erskine Read*, conseiller juridique aux Affaires extérieures, devint membre de la délégation de Bennett.

Au cours de la deuxième assemblée plénière tenue au Foreign Office, à Londres, le 8 octobre, Bennett en vint aux faits. « J’offre à la mère patrie et à toutes les autres nations de l’Empire une préférence sur le marché canadien en échange de la même préférence accordée sur leurs [marchés]. » Cette proposition était audacieuse, brutale et franche. Elle choqua le gouvernement britannique, défenseur du libre-échange. Dès la fin de semaine, les journaux britanniques parlaient à profusion de Bennett et du Canada. « L’Empire ou pas ? » était la question que posait l’Observer de Londres. Lorsque la conférence prit fin le 14 novembre, il n’y avait toujours pas de réponse à cette question. La véritable réplique vint à la fin de ce mois de la Chambre des communes de Londres lorsque James Henry Thomas, homme au langage direct et secrétaire d’État aux Affaires du dominion, déclara simplement que la proposition de Bennett était une « fumisterie ». Néanmoins, lorsque Bennett quitta Londres pour rentrer au Canada, Thomas se trouvait à la station Euston pour lui dire au revoir. « La suite à Ottawa ! », dit Bennett tandis que les deux hommes se serraient la main. La prochaine conférence aurait lieu dans la capitale canadienne.

Bennett retrouva une situation économique qui était de loin plus insoluble qu’il ne l’avait cru. Le prix du blé n’avait cessé de chuter et les Prairies connaissaient leur troisième année de sécheresse. Une nouvelle série d’augmentations des tarifs fut imposée en 1931 et la Loi remédiant au chômage et aidant à l’agriculture fut adoptée pour financer davantage de travaux publics et pour fournir des secours directs (plus de 28 millions de dollars seraient dépensés et des lois semblables seraient adoptées en 1932, 1933, 1934 et 1935). Bennett commença également à chercher des façons d’aider la vente des récoltes de blé, efforts qui culmineraient par la création de la Commission canadienne du blé en 1935.

À la fin des années 1920 et au début des années 1930, les manuels scolaires de l’Ontario arboraient une image en couleur de l’Union Jack sous laquelle étaient imprimés les mots « Un drapeau, une flotte, un trône ». Dès 1931, cette logique simple ne pouvait plus vraiment se défendre. « Nous ne vivons plus dans un Empire politique », déclara Bennett après l’adoption cette année-là du statut de Westminster, qui accordait au Canada et aux autres dominions l’autonomie dans leurs relations extérieures. Mais il espérait toujours pouvoir construire « un nouvel Empire économique ». Il savait, cependant, que le « libre-échange [au sein de] l’Empire » dont Beaverbrook faisait la promotion à Londres était une chimère. Son idéal continua d’être un accord commercial préférentiel au sein de l’Empire dans lequel le Canada « joue[rait] un rôle dont l’importance [serait] toujours croissante ». La Conférence économique impériale était censée se tenir à Ottawa en 1931, mais des obstacles étaient survenus et elle avait été reportée à juillet 1932. Dans l’intervalle, la Grande-Bretagne instaura un tarif général de 10 %, progrès qui encouragea quelque peu les espoirs de Bennett.

Au moment de la conférence, Bennett avait obtenu une aide dont il avait bien besoin aux Finances. Il nomma Edgar Nelson Rhodes ministre des Finances le 3 février 1932. Le printemps de cette année-là, il engagea William Clifford Clark, professeur de commerce à la Queen’s University de Kingston, en Ontario, pour rédiger des déclarations de principe. Elles furent si utiles que, en octobre, Bennett demanda à Clark de devenir sous-ministre des Finances. Ce fut une nomination géniale ; le jugement de Bennett pour reconnaître des financiers compétents était infaillible. Néanmoins, la fonction publique canadienne n’était pas assez solide pour organiser une conférence d’une telle importance. Lorsque les Britanniques s’en étaient occupés, le programme avait été divulgué six mois à l’avance. Le programme canadien ne fut prêt que le 7 juillet, après que les délégués des antipodes du globe eurent pris le bateau. Mais le retard était aussi dû, comme l’expliqua sir William Henry Clark, haut-commissaire de Grande-Bretagne à Ottawa, au fait que « le premier ministre attend[ait] comme d’habitude le moment où il trouve[rait] le temps de s’occuper de l’affaire lui-même ». Pendant la conférence, Arthur Neville Chamberlain, chancelier de l’Échiquier de la Grande-Bretagne, en viendrait à penser que « la raison des problèmes de Bennett [était] en fait une préparation inadéquate de sa part ». « Il ne dispose pas, ajoutait-il, d’une fonction publique professionnelle et n’a pas de ministre en qui il ait confiance. »

Lorsque la conférence débuta dans l’édifice du Parlement le 21 juillet, Bennett fut choisi pour la présider. Son discours d’ouverture suggérait que la Grande-Bretagne pourrait obtenir un accès libre au Canada pour tout produit « qui ne porterait pas préjudice aux entreprises canadiennes ». Ce n’est que le 4 août, cependant, que les Britanniques obtinrent une liste des concessions du Canada et elle n’était pas vraiment à la hauteur de leurs attentes. Bennett était soumis à de nombreuses pressions politiques : son cabinet était profondément divisé ; il ne faisait plus vraiment confiance à Stevens, son ministre du Commerce, et les industriels canadiens exerçaient des pressions politiques intenses dans les domaines du coton, du charbon, du fer et de l’acier. Bennett ne voulait pas faire échouer sa propre conférence, mais les membres de son cabinet et lui-même croyaient que la Grande-Bretagne offrait très peu. Parmi les représentants britanniques, sa réputation se détériora nettement. Walter Runciman, président du Board of Trade, s’énerva à tel point contre les manières brutales de Bennett que, au milieu du mois d’août, il le prévint en privé que la conférence s’en allait tout droit à l’échec et que « le monde lui attribuerait cet échec ». Bennett avait un style agressif, et il l’admettait lui-même.

Ce ne sont pas de grands principes économiques impériaux qui ressortirent de la conférence à Ottawa, mais des traités bilatéraux durement gagnés. Il s’avéra que le traité entre la Grande-Bretagne et le Canada profita au Canada plus qu’à la Grande-Bretagne. Le blé et les pommes du Canada, ainsi que d’autres produits naturels, obtinrent la préférence des Britanniques ; ces derniers gagnèrent la même chose des Canadiens pour certains produits métallurgiques et textiles non fabriqués au Canada. En l’espace de quelques années, les exportations canadiennes vers la Grande-Bretagne augmentèrent de 60 %, et les exportations britanniques vers le Canada, de 5 %.

L’un des conseillers permanents de Bennett au cours de cet été-là fut le major William Duncan Herridge*. Avocat et ancien libéral, Herridge avait coupé les liens avec son parti en 1926 et il s’était joint à la campagne électorale de Bennett en juin 1930. Le mariage de Mildred Mariann Bennett et de Herridge, alors ministre à Washington, eut lieu le 14 avril 1931. Tandis qu’elle emballait ses affaires dans la suite du château Laurier où elle et Bennett avaient vécu pendant près de quatre ans, elle écrivit un mot qui venait du cœur à « Dick, [son] très cher frère ». Ce message révèle beaucoup sur eux deux. Elle écrivit : « Si je pouvais seulement dire tout ce que je ressens, mais je ne le puis […] au milieu de mon amour le plus sacré et le plus divin, tu n’as jamais quitté mes pensées un seul instant […] Parfois, je songe à quel point j’aime Bill [Herridge] - je t’ai aimé et apprécié encore plus. » Après le départ de Mildred Mariann, Bennett semble avoir pris brusquement conscience de l’immense vide qu’elle avait laissé à l’intérieur de lui. « Nous sommes les pare-chocs de sa voiture », avait un jour fait remarquer Mildred Mariann à la secrétaire de longue date de Bennett, Alice Millar, « nous lui épargnons bien des dommages ».

Le 21 août 1932, tandis que l’Empress of Britain voguait sur le Saint-Laurent avec, à son bord, des délégués britanniques épuisés, Bennett était en chemin vers un manoir seigneurial du xviiie siècle situé à Saint-Henri-de-Mascouche (Mascouche), au Québec. Cette maison restaurée était la propriété de Hazel Beatrice Colville, de Montréal, fille de sir Albert Edward Kemp*, ancien membre du cabinet de 1921 de Bennett. Hazel Beatrice, deux fois veuve et âgée de 43 ans, était une femme attirante, intelligente et riche, et son histoire d’amour avec Bennett était née en avril. Bennett se rendit à Saint-Henri-de-Mascouche cet été-là chaque fois qu’il le pouvait. Peut-être était-ce à cette relation que faisait référence James Henry Thomas lorsqu’il décrivit la vie privée de Bennett comme « très louche ».

La relation de Bennett avec les femmes est une étrange histoire. Il les aimait, elles l’aimaient ; il était grand, bien fait et riche. Pourquoi ne s’était-il pas marié ? Selon un compte rendu de l’époque, le problème venait d’une affection appelée phimosis, étroitesse du prépuce qui pouvait rendre l’érection très douloureuse. Ce problème fut fort probablement réglé grâce à la chirurgie au cours de l’un des voyages de Bennett à Londres en 1905 ou en 1910. Un problème plus réfractaire semblait s’être développé dès 1914 : il s’agit de la maladie de La Peyronie, qui cause une induration fibreuse du pénis, ce qui cause une incurvation distincte et entraîne un inconfort à l’érection. C’est une affection chronique rare qui survient dans la cinquantaine et qui est parfois un signe précurseur du diabète. Les effets de cette affection sur la relation de Bennett avec Hazel Beatrice sont du domaine de l’hypothèse. Ce qui est certain, c’est que Bennett, âgé de 62 ans, était submergé par cette relation. « Tu me manques plus que les mots ne peuvent l’exprimer et je me sens irrémédiablement seul sans ta présence », écrivit-il. Puis, vers 1933, assurément dès 1934, Hazel Beatrice mit fin à leur relation. Elle aimait sa vie de femme du monde et elle n’aimait pas moins le bridge, les cocktails et les cigarettes, trois choses qui déplaisaient à Bennett. Il semblait y avoir de nombreux hommes dans sa vie ; elle n’avait pas besoin d’un mari exigeant, quel que soit son amour pour elle.

La relation de Bennett avec Hazel Beatrice peut avoir été l’une des raisons pour lesquelles il manqua de temps pour préparer la conférence de 1932, mais la Chambre des communes en était une autre. Le problème le plus urgent à y régler était celui de la radio. Le Canada se faisait inonder par les émissions américaines et donc par les valeurs américaines. En décembre 1928, le gouvernement de King avait nommé une commission royale d’enquête bipartite, présidée par sir John Aird*, pour se pencher sur la question de la radiodiffusion. Son rapport, déposé au mois de septembre suivant, était un modèle de concision et de décision. Le texte faisait 12 pages. La radio, soutenait-il, devait être canadienne, en anglais ET en français, mais canadienne. La radio existante diffusait trop d’émissions de divertissement et pas suffisamment d’émissions éducatives. Tous les chefs aux Communes, King, Bennett, ainsi que James Shaver Woodsworth, qui dirigeait le groupe travailliste, souscrivirent à ces conclusions. Le problème fut de mettre ces dernières en application. Qui détenait l’autorité constitutionnelle pour réglementer la radio ? Le gouvernement de la province de Québec affirma que ce domaine était de compétence provinciale. King avait répugné à régler cette question ; Bennett agit dès son retour de Londres en décembre 1930. Il porta l’affaire devant la Cour suprême du Canada et, le 30 juin 1931, celle-ci se prononça en faveur du fédéral. Le gouvernement de la province de Québec en appela au comité judiciaire du Conseil privé, avec le soutien de l’Ontario. Le jugement fut rendu à Londres le 9 février 1932 en faveur d’Ottawa.

En l’espace d’une semaine, Bennett proposa la formation d’un comité spécial aux Communes. Tous étaient d’accord, dit-il, sur le fait que le système en place laissait à désirer. La radio avait une importance incomparable, était essentielle pour le développement de la nation et possédait une grande valeur éducative. Le comité spécial déposa son rapport le 9 mai 1932 et le projet de loi qui créait la Commission canadienne de radio-diffusion, dont le but serait de réglementer toute la radiodiffusion au pays et de créer un réseau radiophonique appartenant à l’État, fut présenté une semaine plus tard. Dans le discours que Bennett prononça à la Chambre le 18 mai, on sentait davantage qu’une simple touche de son conservatisme pur et dur. Seule la propriété publique pouvait assurer la distribution du service radiophonique à tous les Canadiens ; aucun gouvernement canadien n’avait de bonnes raisons de laisser l’entreprise privée exploiter les ondes. La Chambre des communes approuva avec une écrasante majorité la loi qui créait la Commission canadienne de radio-diffusion.

L’année suivante, le pays affronta des problèmes encore plus graves. Le chômage avait atteint 27 % de la population active, taux aussi élevé qu’aux États-Unis. Dans les Prairies, la sécheresse, les récoltes déficitaires et l’érosion des sols se poursuivaient, ce qui avait transformé surtout le sud de la Saskatchewan en un cratère de poussière. Le déficit budgétaire du gouvernement s’élevait à 150 millions de dollars et plus de un million et demi de Canadiens dépendaient des secours directs. Les camps de travail pour les hommes célibataires sans emploi qui avaient été créés en 1932 sous l’égide du ministère de la Défense nationale se transformaient en foyers de mécontentement. Partout, les institutions en place semblaient menacées. Bennett faisait de son mieux pour surmonter la tempête économique ; il définit ainsi le problème à sir Robert Laird Borden :« nous sommes soumis au jeu de forces que nous n’avons pas créé et que nous ne pouvons ni réglementer ni contrôler ». Les gens exigeaient que le gouvernement agisse, mais « toute action entreprise à ce moment[-là], sauf pour maintenir la stabilité du bateau de l’État, […] risqu[ait] d’entraîner des conséquences auxquelles il hésit[ait] même à penser ».

Le sentiment omniprésent durant la crise économique était justement l’impuissance, et l’absence d’un reste d’espoir exacerbait le climat de peur : la peur créée par l’écroulement de l’ancien et du familier ; la peur que, le mois suivant, surtout l’hiver suivant, il n’y ait pas assez à manger ou les ressources nécessaires pour se chauffer. Même pour ceux qui recevaient un salaire fixe, c’était une époque pénible, car ils devaient s’accommoder des clochards qui se présentaient à la porte de leur cuisine et regarder les trains de marchandises s’éloigner en emportant des hommes vers une destination inconnue et pour des motifs inconnus. Les racines de la tradition se desséchaient, comme les Prairies. Borden raconta à Bennett que lui et sa femme offraient de la nourriture à toutes les personnes qui se présentaient à la porte de leur maison d’Ottawa. Les deux tiers d’entre eux, dit-il, traversaient réellement une mauvaise passe, meurtris et blessés par des forces économiques sur lesquelles ils n’avaient aucun contrôle.

Dès le 4 mars 1933, jour où Franklin Delano Roosevelt prêta serment comme président des États-Unis, presque toutes les banques de ce pays avaient fermé leurs portes. Le système bancaire canadien avait bien résisté - aucune banque n’avait fait faillite depuis 1923 -, mais il était urgent de créer une banque centrale pour réglementer le crédit. Bennett avait constaté de lui-même ce que la Bank of England pouvait faire pour aider la Grande-Bretagne durant la crise économique. Le 21 mars 1933, Edgar Nelson Rhodes annonça la création de la Commission royale sur la banque et le régime monétaire au Canada. La commission déposa son rapport en septembre et recommanda à trois contre deux la création d’une banque centrale ; les deux dissidents étaient des banquiers canadiens. La législation fut adoptée presque à l’unanimité en 1934 et la Banque du Canada fut créée l’année suivante avec Graham Ford Towers* comme premier gouverneur de l’institution. Les banques à charte n’appréciaient pas la situation ; elles durent abandonner l’émission lucrative de billets de banque au profit d’une monnaie nationale et on leur demanda d’envoyer leurs réserves d’or à la Banque du Canada. Elles tentèrent d’obtenir pour l’or un prix beaucoup plus élevé que ce qu’elles avaient payé, demande que Bennett trouvait très injuste. Ce dernier dit à James Herbert Stitt, député fédéral de Selkirk, qui l’avait interrogé à ce sujet, « les sourcils froncés d’indignation » : « Jimmie Stitt, cesse de t’en faire. Nous allons obtenir cet or et il est à peu près temps que nous découvrions qui, des banques ou du gouvernement, dirige ce pays. »

D’autres lois furent adoptées en 1934. La Loi d’arrangement entre cultivateurs et créanciers fut créée pour permettre aux familles de demeurer dans leurs fermes plutôt que de les perdre pour cause de forclusion. La Loi sur l’organisation du marché des produits naturels établit un office fédéral qui avait le pouvoir de mettre plus d’ordre dans le processus de mise en marché dans l’espoir d’obtenir de meilleurs prix. La Loi sur la construction d’ouvrages publics lança un programme de construction fédéral de 40 millions de dollars, dont le but était de redonner du travail aux chômeurs. Un comité spécial (qui devint plus tard une commission royale d’enquête) dirigé par Henry Herbert Stevens fut mis sur pied pour enquêter sur l’achat en grande quantité par les grandes entreprises, ainsi que sur la différence entre les prix que l’on offrait aux producteurs et ceux que l’on faisait payer aux consommateurs. Malgré ce foisonnement de lois, Bennett considérait la Banque du Canada comme sa principale réussite à l’échelle nationale.

Néanmoins, la route fut difficile pour le gouvernement de Bennett. « Il est peut-être trop tard, avait fait remarquer Manion le 9 décembre 1933, pour sauver le parti du déluge. » En 1934, les conservateurs furent défaits aux élections provinciales en Ontario et en Saskatchewan ; ils perdirent également quatre des cinq élections partielles fédérales qui se déroulèrent en septembre 1934. Au sein du parti, on doutait de plus en plus de la possibilité de remporter l’élection générale. Puis, en octobre, le populaire Stevens, qui avait, aux yeux de nombreux membres du cabinet, dépassé les bornes dans sa critique des capitalistes canadiens, fut forcé d’abandonner son portefeuille.

Le New Deal de Bennett en 1935, qui promettait l’intervention du gouvernement fédéral pour en arriver à une réforme sociale et économique, résultait de cette angoisse politique. C’était aussi typique de Bennett, des politiques qu’il avait embrassées depuis de nombreuses années et qui prenaient racine dans ses propres intuitions politiques. Il y avait longtemps qu’il croyait en les pensions de vieillesse, l’assurance-chômage et les syndicats. L’élément nouveau était la rhétorique solide conçue par Herridge et le chef de cabinet de Bennett, Roderick K. Finlayson, et présentée par Bennett dans des discours incisifs à la radio. « L’ancien ordre n’existe plus », annonça Bennett. « Si vous croyez que les choses devraient être laissées telles qu’elles sont, vous et moi avons des points de vue irréconciliables. Je suis pour la réforme. Et, dans mon esprit, réforme veut dire intervention du gouvernement [...] Elle signifie la fin du laisser-faire. » Selon Manion, les discours sur le New Deal n’avaient pas été débattus au cabinet. L’élément central du programme de Bennett était la Loi sur le placement et les assurances sociales. Celle-ci fut suivie de projets de loi qui prévoyaient un salaire minimum, une journée de travail de 8 heures et une semaine de travail de 48 heures. Il y eut des doutes au sujet de la constitutionnalité de ces mesures, mais comme les élections devaient avoir lieu dans quelques mois, le risque en valait la peine.

Le plan de Herridge semble avoir été d’ouvrir la session du Parlement à la mi-janvier, de harceler les libéraux jusqu’à ce qu’ils dénoncent la législation du New Deal, de dissoudre ensuite le Parlement à la fin de février et d’entrer en élections. Sa stratégie fut contrariée par deux choses : la tactique brillante de King de dire très peu et, fait plus important encore, la maladie de Bennett. En février, c’était simplement un mauvais rhume, mais le 7 mars, on lui diagnostiqua une fibrillation cardiaque atriale. Les médecins lui dirent qu’il avait besoin d’un mois de repos. Sa santé constituait une excuse suffisante pour qu’il prenne sa retraite à ce moment-là s’il en avait décidé ainsi. Mais alors, le parti aurait eu à élire un nouveau chef. Le leader temporaire à la Chambre était sir George Halsey Perley*, âgé de 77 ans, fatigué et faible dans ses interventions verbales comme physiquement ; la direction du parti serait probablement alors revenue à Henry Herbert Stevens, ce que Bennett n’aurait voulu à aucun prix. En l’absence de Bennett, d’autres lois du New Deal furent adoptées, notamment l’importante Loi sur le rétablissement agricole des Prairies, qui mit en branle un énorme projet grâce auquel on enseignerait un jour à 100 000 agriculteurs la manière de gérer et de restaurer le cratère de poussière dans le sud de la Saskatchewan. La Chambre fut ajournée en avril.

Bennett se rendit en Angleterre le 18 avril pour consulter des médecins et pour célébrer le jubilé d’argent de George V. Il revint à Ottawa un mois plus tard sans avoir repris tellement de forces. Puis, la Loi sur la Commission canadienne du blé fut adoptée, ainsi qu’un autre projet de loi sur les travaux publics qui prévoyait injecter 18 millions de dollars de plus dans des travaux de construction. Des projets de loi prévoyaient aussi l’application de certaines des recommandations de la commission sur les écarts de prix, ce qui comprenait la création de la Commission fédérale du commerce et de l’industrie pour réglementer l’activité industrielle et commerciale.

Bennett devait aussi s’occuper des participants à la Marche sur Ottawa, petite armée composée des chômeurs des camps de secours créés en 1932. Les marcheurs, partis de Vancouver, avaient été bloqués par la police à Regina. Des délégués menés par Arthur Herbert Evans se rendirent à Ottawa et furent reçus par Bennett le 22 juin. Ce ne fut pas une rencontre amicale. Si Bennett avait été dur avec les banquiers en 1934, il le fut encore davantage avec les marcheurs en 1935, qui menaçaient de perturber l’ordre public. La marche n’aurait pas dû connaître une telle fin : elle se termina par une émeute à Regina, le jour de la fête du dominion. Un policier fut tué, de nombreuses personnes subirent des blessures, et un des marcheurs, Nicholas John Schaack*, en mourut trois mois plus tard. Une meilleure communication entre Ottawa et le gouvernement de la Saskatchewan aurait peut-être pu empêcher ces événements. Bennett, lorsqu’on l’horripilait, pouvait se transformer en animal implacable.

Comme de nombreux avocats, Bennett se méfiait de l’agitation publique. Lorsque les grèves étaient fondées, il les acceptait comme des désaccords inévitables sur les questions de travail ou de salaire. Mais l’ordre public était fondamental pour lui. Il détestait les communistes et leurs brillantes tactiques pour ébranler l’État. Bennett lui-même était intrépide et franc ; il était capable de défier et même de s’allier une foule hostile. Il aurait dit qu’il existait bien des choses dans le monde pires que « la paix et l’ordre » et un « bon gouvernement ». Dans son esprit, c’était ces éléments qui définissaient le Canada.

Le Parlement fut prorogé le 5 juillet ; Stevens, agité et mécontent, alors assez en désaccord avec Bennett, forma le Parti de la reconstruction deux jours plus tard. Le Parlement fut dissous le 15 août. Bennett, aiguillonné par la défection de Stevens et grâce au soutien acharné que lui apportèrent des députés fédéraux, sa sœur et Herridge, mena une campagne passionnante. Il n’était cependant pas optimiste et croyait que Stevens avait « crucifié » le parti. Bennett fut en effet battu le 14 octobre 1935, mais selon le nombre de suffrages exprimés, sa défaite n’était pas si écrasante. De 1930 à 1935, le pourcentage du vote national remporté par le Parti libéral diminua en fait légèrement. En 1935, les conservateurs récoltèrent encore 30 % des voix. Les libéraux n’avaient pas vraiment de politique ; ils s’attendaient que la crise économique vienne à bout de Bennett et c’est exactement ce qui se produisit.

En ce qui concerne les sièges à la Chambre des communes, c’était une tout autre affaire ; les libéraux en remportèrent 173, les conservateurs, 40, et les autres partis, 32. Le Parti de la reconstruction n’en obtint qu’un seul, celui de Stevens, mais les 8,7 % des suffrages exprimés qu’il récolta avaient empiété sur les gains des conservateurs. La défection de Stevens avait beaucoup à voir avec Bennett lui-même. Les conservateurs n’auraient pas dû laisser s’échapper Stevens et la grande sympathie que sa commission sur les écarts de prix avait suscitée. En tant qu’homme politique le plus populaire à l’échelle nationale chez les conservateurs, Stevens aurait dû être toléré, même dorloté. Bennett en était incapable. L’Evening Telegram de Toronto fit remarquer en parlant de Bennett au lendemain des élections qu’un « grand homme d’État [avait été] défait par un mauvais politicien ».

Durant les trois années suivantes, Bennett fut un chef de l’opposition modèle ; en effet, la législation du gouvernement se trouvait souvent améliorée par ses interventions. En 1936, il siégeait à la Chambre presque tous les jours et il était le membre de son parti le plus fidèle à son devoir envers le Parlement. Il ne garda soi-disant aucune rancune ; il semblait avoir accepté le fait que les Canadiens, qui avaient tellement souffert à cause de la crise économique, aient voulu punir le gouvernement. Mais il avait tant donné de lui-même, de son énergie, de sa santé et de sa fortune pour diriger le vaisseau canadien dans la tourmente qu’il se sentait blessé que si peu de Canadiens aient semblé avoir connaissance des sacrifices qu’il avait faits. Ses œuvres de bienfaisance, qui étaient privées, étaient devenues un lourd fardeau. Les demandes qu’il recevait en une seule semaine « lui rend[aient] la vie presque insupportable ». Il estimait avoir dépensé 2,3 millions de dollars entre 1927 et 1937. Sa générosité était en fait en train d’excéder ses revenus.

Au cours de l’été et de l’automne de 1936, Bennett se rendit en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Afrique du Sud. De retour au Canada, il fit la connaissance d’un journaliste sympathique et plein d’entrain du Victoria Daily Times, William Bruce Hutchison*. Hutchison avait vu Bennett à la fin de la campagne électorale éprouvante de 1935, dans les coulisses d’un théâtre de Victoria, effondré, fatigué, une foule tapageuse prête à s’en prendre à lui. Lorsque Bennett s’apprêta à parler, il était transformé : sa force morale, sa voix retentissante, sa seule bravoure triomphèrent des chahuteurs, de tout le monde. Hutchison n’avait jamais rien vu de tel. Bennett refit la même chose le soir suivant devant une foule encore plus bruyante à Vancouver. Maintenant, au printemps de 1937, il semblait y avoir un nouveau Bennett, détendu, la jambe passée avec désinvolture par-dessus le bras d’une chaise de son bureau, parlant presque continuellement de politique, d’Alexandre le Grand, de poterie Ming et de la géographie militaire de la guerre des Boers.

Après l’abdication d’Édouard VIII en décembre 1936 (« [...] parler / D’un homme qui a aimé sans sagesse, mais qui n’a que trop aimé », dit Bennett en citant Othello à la Chambre des communes), Bennett et Mildred Mariann se rendirent d’abord à Londres pour le couronnement de George VI, puis dans une station thermale en Allemagne. Il pesait 228 livres à son arrivée à la station. Même pour un homme qui mesurait six pieds, c’était beaucoup ; le sucre d’érable et les chocolats avaient eu leur effet. Son médecin anglais lui dit de perdre au moins dix livres pour alléger le travail de son cœur. À l’automne de 1937, Bennett parla de retraite, mais le parti le persuada de continuer. Dès mars 1938, il savait qu’il ne pourrait continuer. King pouvait déclencher des élections à n’importe quel moment et Bennett était maintenant incapable d’y mener son parti. Il démissionna le 6 mars 1938, mais resta en poste jusqu’à l’élection d’un nouveau chef en juillet. Il fut alors inondé de marques d’appréciation pour son travail, dont une de la part de King ; la réponse de Bennett suggérait que ces compliments l’auraient touché beaucoup plus s’ils avaient été exprimés trois ou quatre années auparavant, quand les temps étaient durs.

Puis soudainement le 11 mai, Mildred Mariann, qui recevait des traitements contre un cancer du sein dans un hôpital de New York, mourut. Sa mort terrassa Bennett ; il s’enferma dans l’ancienne chambre de sa sœur dans leur suite du château Laurier, consumé par le chagrin, lisant le livre de Ruth (« si autre chose que la mort vient à me séparer de toi »). Mildred Mariann n’était âgée que de 49 ans.

Le congrès du Parti conservateur se tint à Ottawa au début du mois de juillet. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Bennett souhaitait qu’on lui demande de rester, mais il existe peu de preuves solides de cela. Il est attesté, cependant, que des membres du parti souhaitaient qu’il fasse la paix avec Stevens et qu’il lui serre la main en public. Bennett ne voulait rien entendre. Manion fut élu chef du parti ; Bennett n’était pas présent.

Bennett avait décidé d’aller vivre en Angleterre. Au Canada, il aurait pu occuper divers postes, de recteur d’université à président de banque, mais au pays, son temps et son argent étaient soumis à d’énormes pressions publiques. Il ne voulait pas vivre aux États-Unis ; à Londres, il se sentait presque autant chez lui qu’au Canada. Il partit pour l’Angleterre en août 1938 et, le 1er novembre, il racheta l’option de Beaverbrook sur Juniper Hill, propriété de 94 acres située près de la colline Box dans le Surrey. Il entreprit de commander les objets indispensables du confort canadien, comme un bon système de plomberie et un chauffage central. Il revint ensuite au Canada pour faire ses adieux, ce qui se révéla beaucoup plus difficile qu’il ne l’avait imaginé. Il fit son dernier adieu à bord du Montclare dans le port de Halifax, le samedi 28 janvier 1939. On y servait un déjeuner pour 292 convives ; il y eut des toasts, des larmes et de la poésie de Byron : « Adieu ! Et si c’est pour toujours, / Même si c’est pour toujours, adieu. » Ce jour-là, il démissionna de son poste de député fédéral dans Calgary-West. Le Montclare prit la mer dans la soirée.

Bennett finit par aimer Juniper Hill. C’était le seul foyer qu’il ait jamais connu et il s’entoura d’un personnel dévoué. Il se joignit à une foule d’organisations en Angleterre et il était un orateur populaire partout où il allait. Il semblait capable de présider n’importe quelle réunion avec grâce et aplomb. Pour le récompenser de son travail de médiateur du ministère de la Production d’avions dirigé par Beaverbrook, Winston Leonard Spencer Churchill lui offrit une vicomté. C’est ainsi qu’il fut en tête de liste des fêtes d’anniversaire pour juin 1941. Il appréciait la Chambre des lords et y assistait fidèlement. Il avait une expérience personnelle approfondie du British Commonwealth of Nations et sa présence parmi les lords était reconnue et appréciée.

Bennett n’était pas solitaire. En 1943, Willard Garfield Weston rapporta qu’il était « heureux comme un poisson dans l’eau ». La majorité des preuves vont dans ce sens. Deux personnes, Beaverbrook et Thomas Clement Douglas*, croyaient qu’il se sentait seul, mais ils portèrent peut-être ce jugement après que les deux neveux de Bennett engagés dans l’armée canadienne eurent été tués en Normandie en 1944. Bennett en souffrit effectivement. En 1944, il reçut également un diagnostic de diabète. Toutefois, même en juin 1947, Janice Amery l’invita à dîner à Eaton Square à Londres et dit de lui qu’il avait vieilli « mais [qu’il était] heureux et […] si charmant et intéressant ».

Bennett aimait prendre des bains chauds. On lui avait dit d’être prudent, mais un jeudi soir, le 26 juin 1947, il ne prit pas cet avertissement en compte ; il mourut dans sa baignoire d’une crise cardiaque et y fut retrouvé le lendemain matin. L’église de Mickleham était remplie le jour de ses funérailles, comme l’était l’abbaye de Westminster au service commémoratif en son honneur le 4 juillet. Il fut inhumé dans le cimetière de Mickleham. Peut-être le meilleur éloge à son endroit fut-il une lettre datée d’avril 1938 écrite par Harold Adams Innis*, professeur d’économie à la University of Toronto, lorsque Bennett avait démissionné de son poste de chef du Parti conservateur : « Votre leadership [à la tête] du parti surtout pendant les années où vous étiez premier ministre fut marqué par une distinction qui n’a pas été surpassée [...] Personne n’a jamais eu à porter le fardeau d’une crise économique sans précédent comme vous l’avez fait et personne n’aurait pu le faire avec autant d’habileté. Je suis sûr que nous regarderons ces années comme des points marquants de l’histoire du Canada à cause de votre énergie et de votre [façon de] diriger. »

Bennett manquait de chaleur humaine ; il était trop souvent l’esclave de ses convictions profondes. Bien que sa générosité ait été immense, sa capacité de pardonner était limitée. Il trouvait difficile de pardonner les fautes morales, que ce soit à son frère George Horace, le bon à rien de père d’une fille illégitime, ou à Stevens, qui avait, à son avis, trahi le Parti conservateur. Son incapacité à écouter les opinions et les idées des autres, et à les faire siennes, le rendit fort et indépendant, mais pouvait aussi le rendre autoritaire et imbu de lui-même. Son sens de l’humour était assez vivant, mais ne l’empêcha jamais de se prendre trop au sérieux. Il était incapable de rire de lui-même. Bien qu’il ait été un homme d’État remarquable, il était un mauvais homme politique. Mais une fois sorti de la politique et devenu châtelain de Juniper Hill en Angleterre, il s’épanouit de belle manière ; il était travailleur, aimé et respecté.

Aucun premier ministre du Canada ne servit le pays davantage à son détriment personnel que Richard Bedford Bennett : sa santé, son bien-être, sa fortune et même, doit-on dire, la réputation que lui infligea l’histoire en souffrirent. Aucun premier ministre du Canada ne méritait moins l’opprobre qu’il subit. Il aida le Canada à traverser les années les plus difficiles de la crise économique et il le fit avec courage et détermination. Il mit en place des institutions et des mesures sociales dont les Canadiens profitent toujours et qu’ils chérissent. Malgré ses défauts, peut-être Bennett devrait-il être chéri aussi.