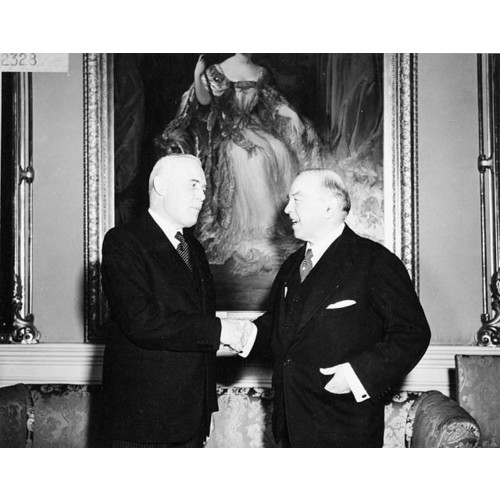

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 4316498

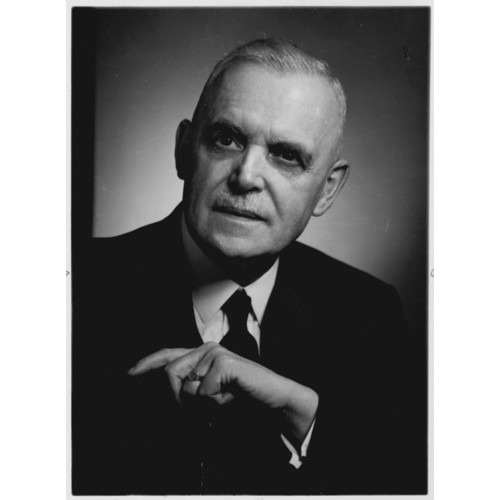

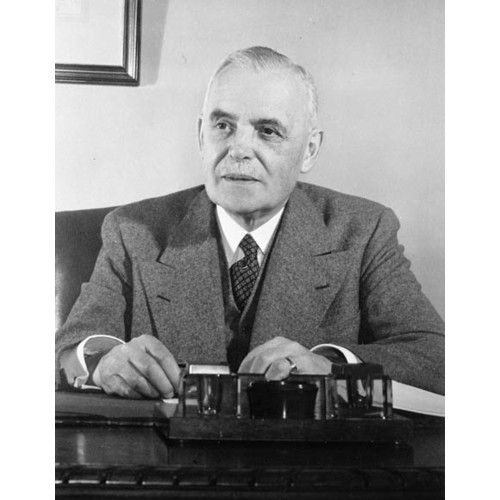

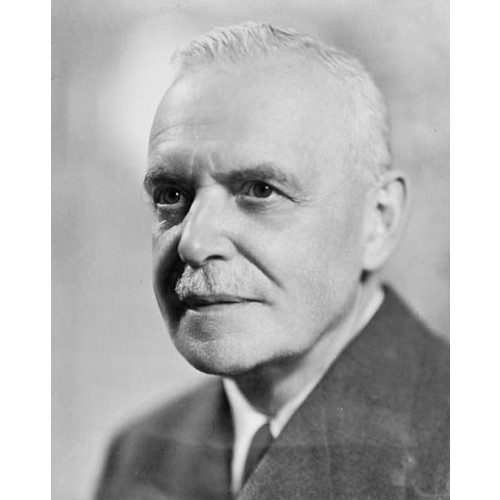

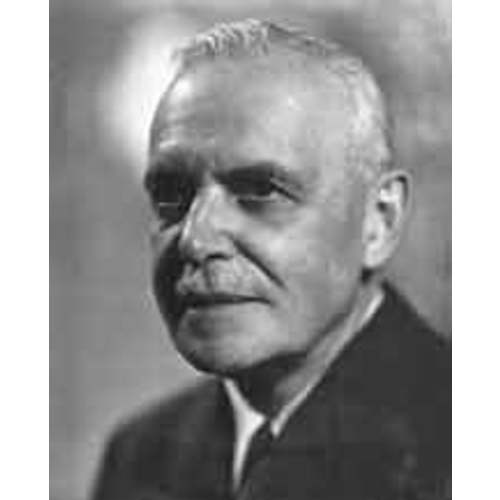

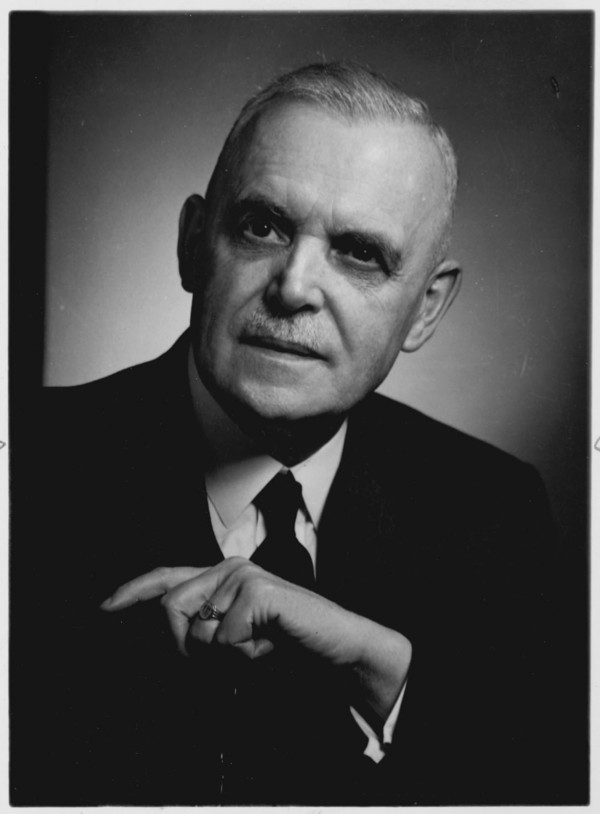

ST-LAURENT, LOUIS-STEPHEN (baptisé Louis-Étienne), avocat, professeur et homme politique, né le 1er février 1882 à Compton, Québec, fils de Jean-Baptiste-Moïse St-Laurent et de Mary Anne Broderick ; le 19 mai 1908, il épousa à Beauceville, Québec, Jeanne Renault, et ils eurent deux fils et trois filles ; décédé le 25 juillet 1973 à Québec et inhumé dans sa ville natale.

Nicolas Huot Saint-Laurent était arrivé en Nouvelle-France autour de 1660. Avec sa famille, il habita d’abord dans la région de Québec, puis se déplaça graduellement vers l’ouest, remontant le fleuve Saint-Laurent pour ensuite s’établir à Nicolet au début du xixe siècle. Huot Saint-Laurent avait un peu d’instruction – il occupa les fonctions de shérif à Québec –, mais la plupart de ses descendants furent des cultivateurs analphabètes. Jean-Baptiste-Moïse St-Laurent, premier membre de cette famille en 150 ans à fréquenter l’école, abandonna l’agriculture. Avec son père, il quitta Trois-Rivières pour aller habiter à Sherbrooke, dans les Cantons de l’Est, où il lança un commerce, puis il s’installa dans le village voisin de Compton. Là, il ouvrit un magasin général et épousa l’institutrice du village, Mary Anne Broderick, fille d’immigrants irlandais. Jean-Baptiste-Moïse apprit l’anglais, car elle refusait de parler français. Les Broderick et les St-Laurent étaient deux familles catholiques. Mary Anne, pour sa part, avait eu certains contacts avec des protestants, puisqu’elle avait été élevée dans une famille de cette religion pendant une partie de son enfance. Louis-Stephen St-Laurent fut le premier de leurs sept enfants.

À la naissance de Louis-Stephen, Compton était une collectivité à majorité anglophone. Ce village, tout comme le canton du même nom, allait devenir principalement francophone à un certain moment entre 1901 et 1911. La demeure des St-Laurent, voisine du magasin, servait de centre social pour le village. Dans cette circonscription fédérale dominée depuis longtemps par le conservateur John Henry Pope*, Jean-Baptiste-Moïse était un libéral convaincu. Il fut candidat à une élection partielle provinciale en 1894. Les enfants du couple s’adressaient à leur père en français, mais étaient tout aussi à l’aise en anglais, étant donné leurs racines maternelles. Instruit en français à l’école séparée de sa localité, Louis-Stephen avait d’abord appris à lire et à écrire en anglais, fut en contact avec la littérature anglaise pendant toute son enfance, et il s’exprimait dans cette langue sans accent. Il était un élève talentueux et studieux ; on encouragea sa famille à faire en sorte qu’il poursuive ses études. Il quitta Compton en 1896 pour entrer au séminaire Saint-Charles-Borromée, à Sherbrooke. Il s’agissait là d’un projet coûteux pour le fils d’un marchand de campagne, mais Louis-Stephen était encouragé par le soutien de l’abbé de Compton, Joseph-Eugène-Édouard Choquette, qui avait convaincu les autorités du collège de renoncer aux droits de scolarité habituels. Au séminaire, établissement d’enseignement bilingue dont le personnel était composé de prêtres français et irlandais, St-Laurent se distingua ; il acquit un certain style d’écriture tant en français qu’en anglais et participa activement à la vie étudiante. Même si ses parents espéraient le voir se diriger vers la prêtrise, il opta pour le droit à la fin de ses études au séminaire en 1902.

Pour des raisons financières et culturelles, St-Laurent prit le chemin de l’université Laval, à Québec, plutôt que d’entrer à la McGill University, à Montréal. À la faculté de droit de l’université Laval, St-Laurent, d’allégeance libérale, étudia sous la direction de certains des avocats conservateurs les plus prestigieux de la ville, qui formaient une large part de la faculté. Malgré son absence pour aider son père dans une autre campagne électorale provinciale infructueuse en 1904, St-Laurent se classa premier de sa promotion en 1905 et remporta la médaille du gouverneur général. On lui offrit également la première bourse d’études Rhodes de l’université Laval, qu’il déclina pour entreprendre une carrière juridique (supposément lucrative). St-Laurent connut des débuts modestes. Il accepta un poste dans le cabinet d’un avocat bien en vue de Québec, Louis-Philippe Pelletier*, où il gagnait 50 $ par mois. Il trouva le temps de courtiser Jeanne Renault, fille d’un marchand prospère de Beauceville, qu’il avait rencontrée à l’occasion d’une fête donnée à Québec en 1906. Ils se marièrent deux ans plus tard. Puisque Jeanne était habituée à mener une vie aisée, St-Laurent dut quitter après son mariage le cabinet de Pelletier et son maigre salaire. Au début de 1909, il s’associa avec Antonin Galipeault, jeune avocat ayant des visées politiques résolument libérales. Galipeault considérait comme un atout la facilité avec laquelle St-Laurent s’exprimait en anglais. Facteur tout aussi important, St-Laurent était reconnu comme un travailleur acharné et réputé pour ses préparations méticuleuses. Lorsque Galipeault fut élu député fédéral en février 1909, St-Laurent prit en charge une bonne partie des affaires ordinaires du bureau ; par la suite, il se spécialisa dans le droit commercial. Le cabinet grossit – le sénateur libéral Philippe-Auguste Choquette* compta bientôt parmi ses associés – et, en 1914, on emménagea dans des bureaux imposants de l’édifice de la Banque impériale, rue Saint-Pierre. La même année, St-Laurent joignit son mentor, Louis-Philippe Pelletier, comme professeur de droit à l’université Laval. En 1915, il fut nommé conseiller du roi (provincial) et reçut un doctorat honorifique en droit de l’université Laval. À cette époque, il gagnait 10 000 $ par année ; malgré un revenu qui lui permettait de vivre à l’aise, il ne serait jamais un homme riche.

La famille St-Laurent s’agrandit régulièrement ; elle comptait cinq enfants dès 1917. En 1913, St-Laurent avait fait construire une maison de 15 pièces sur l’artère la plus en vue de Québec, la Grande Allée. Il pouvait facilement s’offrir cette maison, des domestiques et une automobile (acquise en 1916) ; cette aisance financière reposait sur sa réputation de travailleur intelligent, constant et fiable. Dès les années 1920, son travail prit de l’envergure ; il plaidait des causes devant la Cour suprême du Canada. Selon un de ses contemporains inscrit au Barreau de la province de Québec, Warwick Fielding Chipman, St-Laurent « était solide, sensé, il plaisait aux tribunaux et avait tissé des liens personnels avec ces derniers. Il dégageait une chaleur humaine malgré [sa préoccupation pour] les détails techniques et sa minutie. »

Les intérêts de St-Laurent divergeaient de ceux de Galipeault, dont la carrière politique l’occupait de plus en plus. Ils prirent chacun leur route, à l’amiable, en 1923. Dès cette époque, les services de St-Laurent étaient fréquemment retenus par les gouvernements du Canada et de la province de Québec, parfois pour des affaires constitutionnelles. Dans une cause type importante qu’il défendait devant la Cour suprême en 1926, il plaida en faveur des droits des minorités : la demande par les Juifs d’être représentés au Bureau des commissaires des écoles protestantes de Montréal ou de créer un réseau scolaire juif distinct. La représentation fut refusée, mais on reconnut le pouvoir provincial de fonder des écoles séparées pour les non-chrétiens. On ne peut affirmer que St-Laurent prenait systématiquement position pour le provincial ou le fédéral dans les causes qu’il défendait, ni qu’il gagnait toujours celles-ci. En revanche, il connut suffisamment de succès pour accéder à l’élite de sa profession, groupe de juristes sélectionnés et très bien rémunérés qui plaidaient devant le plus haut tribunal d’appel au Canada, soit le comité judiciaire du Conseil privé à Londres, en Angleterre. Comme le biographe Dale Cairns Thomson l’a fait observer, les arguments posés et érudits de St-Laurent convenaient bien au style des lords juristes anglais. En 1928, les membres de ce comité, généralement avares de compliments, firent l’éloge de son plaidoyer éclairant et pertinent en faveur d’Ottawa pour régler une incompatibilité entre le Code civil de la province de Québec et la Loi concernant la faillite du fédéral.

St-Laurent, même s’il était reconnu comme sympathisant libéral, participait peu aux activités partisanes dans les années 1910 et 1920. Son unique présence sur une tribune, pour appuyer Charles Gavan Power* dans la circonscription de Québec-Sud en 1926, ne fut pas marquante. Il n’était toutefois pas indifférent aux grands courants politiques qui tourbillonnaient autour de lui, et sa réputation à l’échelle nationale ainsi que son intérêt pour les affaires du pays progressèrent rapidement. Pendant la Première Guerre mondiale, il joua un rôle important dans le mouvement Bonne Entente, qui visait à concilier les perspectives divergentes des Canadiens français et des Canadiens anglais, mises à rude épreuve à cause de la conscription et de la question des écoles bilingues en Ontario. Dans le domaine du droit, il fut bâtonnier du Barreau de la province de Québec en 1929 et président de l’Association du barreau canadien de 1930 à 1932. St-Laurent devint un orateur bien connu au Canada anglais, particulièrement sur le thème de l’unité nationale ; par ses idées, il s’opposait aux nationalistes canadiens-français tels que l’abbé Lionel Groulx*, qui rejetaient sur d’autres – les Anglais et les Juifs – la responsabilité des injustices observées dans l’économie québécoise et de la subordination apparente des Canadiens français dans la société.

La grande crise des années 1930 éprouva profondément les institutions politiques et économiques canadiennes. Certaines provinces avaient de sérieuses difficultés financières ; seul le gouvernement fédéral semblait avoir les ressources nécessaires pour prendre en charge l’aide sociale et la reconstruction. En 1935, les conservateurs, sous la direction de Richard Bedford Bennett*, adoptèrent diverses lois dans la foulée du New Deal, notamment sur l’assurance-chômage et l’assurance sociale, et adoptèrent des règlements sur le salaire minimum et les heures de travail, autant de domaines qui étaient perçus par bon nombre d’autorités du domaine juridique comme étant de compétence provinciale. En janvier 1936, le nouveau gouvernement libéral de William Lyon Mackenzie King* soumit cette législation au comité judiciaire du Conseil privé pour obtenir son opinion et retint les services de St-Laurent comme avocat-conseil. Ce dernier fonda son plaidoyer sur l’article 132 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, qui conférait au gouvernement fédéral le pouvoir nécessaire pour appliquer les traités de l’Empire, en l’occurrence le volet du traité de Versailles, signé en 1919, concernant les conditions de travail. C’était un mandat pour le moins difficile et ce fut sans surprise que St-Laurent perdit sa cause sur les questions de fond, soit les conventions de travail et la Loi sur le placement et les assurances sociales.

La crise économique et constitutionnelle persista et la mesure de circonstance que proposa ensuite King, en 1937, fut de constituer une commission royale des relations entre le dominion et les provinces, présidée par le juge en chef de l’Ontario, Newton Wesley Rowell*. James McGregor Stewart*, de Halifax, et St-Laurent furent nommés avocats-conseils auprès de la commission. Grande leçon, cette expérience montra à St-Laurent, pour la première fois, la réalité canadienne hors des milieux d’affaires de l’est du pays. Il dut corriger sa perception, qui lui était inspirée par des récits de magazines, selon laquelle les producteurs de blé de l’Ouest passaient leurs vacances d’hiver en Californie et jouissaient de revenus illimités. Dans les faits, l’Ouest canadien subissait directement les effets de la crise économique et n’offrait que misère, n’ayant ni marchés pour ses produits ni moyens d’aider les gens. St-Laurent vit la nécessité de renforcer les pouvoirs du fédéral. « Il semble que notre constitution devra être amendée si nous voulons que la Confédération survive », déclara-t-il devant un auditoire francophone à Winnipeg en janvier 1938. Des événements vinrent influer sur les travaux de la commission royale. Avant que celle-ci ne puisse présenter ses conclusions sous la direction de son nouveau président, Joseph Sirois* (Rowell avait démissionné pour des raisons de santé), la Seconde Guerre mondiale éclata. En 1940, la commission recommanda de fait des amendements à la constitution, principalement dans l’optique de renforcer l’activité du fédéral dans le domaine de la sécurité sociale, mais Ottawa s’était à ce moment déjà arrogé le pouvoir de diriger l’effort de guerre, subordonnant l’autorité provinciale à cette cause prépondérante.

King et son lieutenant québécois, le ministre de la Justice Ernest Lapointe*, tentèrent d’apaiser l’opinion publique au Québec quant à l’épineuse question de la conscription. La promesse de ne pas l’imposer, d’abord faite au printemps de 1939, fut réitérée pendant l’élection provinciale d’octobre puis de nouveau à l’occasion de la campagne électorale fédérale de mars 1940. Les ministres québécois faisant partie du cabinet King, sous la direction de Lapointe, s’engagèrent à démissionner si la conscription était imposée, mais, à l’instar de tous, King et Lapointe sous-estimèrent les difficultés engendrées par la guerre. Lorsque l’Allemagne vainquit la France, en juin, la Grande-Bretagne et son empire, y compris le Canada, se retrouvaient seuls pour poursuivre la lutte. Craignant le pire, King et Lapointe se résolurent à imposer la conscription, mais seulement pour service au Canada. Les Canadiens envoyés outre-mer seraient des volontaires. À la mort de Lapointe, en novembre 1941, une large brèche s’ouvrit dans la structure politique équilibrée qu’avait soigneusement mise en place le premier ministre. King consulta plusieurs Québécois éminents, y compris des membres de son cabinet ainsi que l’archevêque et cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve*. King pensa d’abord à recruter le premier ministre de la province de Québec, le libéral Adélard Godbout*, mais ce dernier ne souhaitait pas se retrouver à Ottawa. Ce fut à la suggestion de Villeneuve et de Pierre-Joseph-Arthur Cardin*, ministre des Transports, que King envisagea la candidature de St-Laurent, qui avait coprésidé le comité des emprunts de la Victoire plus tôt cette année-là au Québec. King le connaissait comme un « avocat distant et plutôt froid » ; pour sa part, St-Laurent ne connaissait guère King.

Le 4 décembre, King téléphona à St-Laurent, lui demandant de venir le rencontrer à Ottawa le lendemain. Bien qu’il n’ait pas donné de motif, celui-ci était évident. C’est ainsi qu’après le repas du midi, le 5 décembre, King proposa à St-Laurent de succéder à Lapointe au poste de ministre de la Justice et député de Québec-Est. Prévoyant que St-Laurent serait peut-être réticent à délaisser son foyer et un revenu dépassant 50 000 $ par année pour embrasser la vie de ministre et d’homme politique, synonyme d’insécurité et de maigre salaire, King fit appel à son sens du devoir. La guerre constituait une crise nationale et le Canada (tout comme King) avait besoin de quelqu’un qui pourrait « expliquer le point de vue québécois » au reste du pays. St-Laurent demanda un temps de réflexion pour consulter ses proches ; les membres de sa famille éprouvaient des sentiments mitigés, mais la plupart de ses amis, le cardinal ainsi que le premier ministre de la province de Québec se montrèrent positifs. Le 10 décembre, il était de retour à Ottawa pour son assermentation ; il assuma les fonctions de ministre de la Justice. Peu après, les libéraux de Québec-Est l’adoptèrent comme candidat à une élection partielle prévue pour le 9 février 1942.

St-Laurent arriva au cabinet au moment où, la guerre s’étant étendue, les États-Unis entraient en jeu, ce qui poussa King à adopter une politique de guerre totale, qui inclurait la conscription non seulement pour le service au Canada mais également pour les missions outre-mer. La promesse faite par le gouvernement en 1939-1940 posait le principal problème. Le premier ministre et son cabinet réfléchirent à ce dossier pendant la période de Noël et, en janvier 1942, ils s’entendirent sur une solution. Il y aurait un plébiscite en avril pour demander aux électeurs de libérer le gouvernement de son engagement. St-Laurent se montra coopératif ; il n’avait fait aucune promesse et il ne serait pas lié par des engagements pris par d’autres. Il adopta cette position à l’élection partielle, qui l’opposait à un candidat nationaliste, et fut élu. Le plébiscite constituait une tout autre affaire. À l’extérieur de la province de Québec, l’électorat donna son appui à King. Par contre, dans cette province, les électeurs s’opposèrent massivement au gouvernement. Par la suite, en mai, tandis que King se préparait à faire adopter au Parlement un projet de loi destiné à abroger la disposition législative rendant la conscription non obligatoire (projet de loi 80), Pierre-Joseph Arthur Cardin quitta le cabinet.

Le départ de Cardin confirma la place de St-Laurent comme ministre de premier plan au Québec. Il avait déjà succédé à Lapointe au comité de guerre du cabinet, devenant ainsi la voix québécoise dans les hautes sphères de décision intervenant dans ce conflit. St-Laurent défendit efficacement la politique de conscription du gouvernement devant la Chambre des communes le 16 juin, réfutant les allégations des nationalistes québécois selon lesquelles le Canada était en guerre simplement pour servir l’Empire britannique. Le dominion servait ses propres intérêts, non ceux de la Grande-Bretagne et il enjoignit aux Canadiens anglais d’accueillir les Canadiens français « comme des partenaires à part entière et des citoyens à part entière ». King serra chaleureusement la main de St-Laurent à la fin de son discours et il nota dans son journal que c’était là un événement de grande valeur symbolique. Avec l’adoption du projet de loi 80, en juillet, le problème de la conscription se trouva désamorcé. La conscription pour le service outre-mer était désormais légalement possible, mais le recours à cette mesure ne s’avérerait pas nécessaire tant qu’il n’y aurait pas de pénurie de soldats. Des effectifs de l’armée canadienne étant présents en Angleterre, dans l’attente d’une invasion possible sur le continent européen, ce jour ne se présenterait pas à ce moment. King et ses collègues espéraient ardemment que ce moment n’arrive jamais.

À Ottawa, St-Laurent était maintenant reconnu comme le lieutenant de King dans la province de Québec. Il y prononçait fréquemment des discours sur l’effort de guerre et l’unité nationale ; dans des allocutions, en octobre, il parlait de la nécessité d’instaurer des politiques de sécurité sociale et de consolider le niveau de sécurité d’emploi rendu possible par la guerre. Au Québec, l’Église était divisée quant à l’aide sociale que proposait St-Laurent. Les membres du clergé associés à la droite s’opposaient à son idée, mais il resta indifférent à leurs arguments. De temps à autre, à titre de ministre de premier plan, St-Laurent aidait King directement ; il fut pendant un moment ministre des Affaires extérieures par intérim (poste traditionnellement occupé par le premier ministre), soit pendant la visite de King à Londres au printemps de 1944. La même année, St-Laurent assista à la conférence à Bretton Woods, au New Hampshire, qui mena à la création du Fonds monétaire international. De plus, en avril et mai 1945, il participa avec King à la conférence au cours de laquelle on jeta les bases de l’Organisation des Nations unies (ONU), à San Francisco. Sa présence signifiait que les intérêts québécois étaient représentés, mais St-Laurent voyait aussi dans ces occasions l’affirmation d’un intérêt national plus vaste, qui dépassait les considérations régionales ou linguistiques. Au cours de ces deux années, il exerça également ses fonctions de ministre de la Justice ; notamment, il nommait des juges et conseillait ses collègues quant à la constitutionalité des mesures législatives proposées.

St-Laurent avait une conception large du pouvoir de dépenser du fédéral et considéra qu’on pouvait justifier des programmes tels que les allocations familiales ; la loi portant sur ces allocations émana de son ministère en 1944. En mars 1945, il donna son appui à un vaste programme de reconstruction économique et à l’instauration de plus de mesures d’aide sociale, y compris les projets de partage entre le fédéral et le provincial des frais liés aux pensions de la vieillesse, à l’assurance-hospitalisation et à l’assurance-maladie, ainsi que la prise en charge des chômeurs par le fédéral. Il ne tint pas compte des avertissements selon lesquels ces propositions auraient pour effet de « susciter des conflits acrimonieux avec les provinces » ; cependant, c’est à cause de différends concernant le partage des recettes que le programme échouerait. Les divergences d’opinion ne devraient pas empêcher ses collègues de soutenir une bonne politique, fit valoir le ministre de la Justice. « Un conflit acrimonieux avec [la province de] Québec était inévitable de toute façon », disait-il, et il ne croyait pas que les citoyens donneraient automatiquement leur appui aux provinces contre Ottawa. Selon son raisonnement, les Canadiens se ralliaient aux programmes provinciaux parce qu’ils « se faisaient constamment rappeler les services rendus par les gouvernements provinciaux et avaient tendance à considérer le gouvernement central comme une entité qui impose des fardeaux tels que les impôts et la conscription ». De saines initiatives fédérales, entre autres les allocations familiales, viendraient rectifier, voire renverser cette situation.

Toutefois, le principal dossier auquel le gouvernement faisait face en 1944-1945 était celui de la conscription, non celui de l’aide sociale. À cause des lourdes pertes essuyées lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944 et par la suite, les effectifs militaires étaient décimés. En octobre, le ministre de la Défense nationale, James Layton Ralston*, indiqua au premier ministre qu’il fallait sur-le-champ envoyer des conscrits en renfort. King manœuvra pour s’assurer l’appui de collègues qui, il le savait, étaient profondément divisés sur cette question. À chaque étape, il se tournait vers St-Laurent, le tenant informé et consolidant son appui. Satisfait de la politique adoptée en juillet 1942, St-Laurent ne voyait pas la nécessité de recourir à la conscription étant donné que la fin de la guerre semblait imminente et qu’on n’avait pas essayé d’autres moyens d’obtenir du renfort. Malgré tout, il voyait la politique de King d’un bon œil. Comprenant que le premier ministre avait fait tout son possible pour éviter de froisser les Québécois, le ministre de la Justice changea sa position : alors que, le 30 octobre, il déclarait ne pouvoir « absolument pas appuyer la conscription », un mois plus tard il se résigna à accepter cette mesure. L’attitude de St-Laurent était cruciale pour King : aucun autre ministre québécois n’avait autant de prestige et de pouvoir. Finalement, les conscrits arrivèrent en Europe au début de 1945.

Le gouvernement avait surmonté la crise de la conscription, mais son avenir politique était très incertain. Une élection devait avoir lieu en 1945 et les libéraux de King étaient assaillis par divers groupes : nationalistes québécois, conscriptionistes ontariens et socialistes des Prairies. La chance, plus qu’autre chose, favorisa les libéraux. Les combats cessèrent en Europe en mai 1945, un mois avant l’élection. Pour marquer l’occasion, King et St-Laurent prononcèrent une allocution à la radio en anglais et en français ; le choix de St-Laurent comme partenaire oratoire soulignait sa prépondérance parmi les ministres québécois. Les libéraux remportèrent l’élection, mais par une faible marge. Les « libéraux indépendants » élus au Québec pourraient créer des remous s’ils penchaient en faveur du nationalisme québécois et des politiques provincialistes préconisées par le chef de l’Union nationale, le premier ministre Maurice Le Noblet Duplessis*. L’élection fut, dans un sens, le dernier grand moment de la carrière de King. Alors âgé de 70 ans, il comprenait qu’il était temps de songer à un successeur.

Heureusement, il s’en trouvait un à sa portée. Pourtant, lorsque St-Laurent décida de se présenter à l’élection, il en surprit plusieurs. Sa décision était peut-être motivée par le choix du moment de la campagne, avant la véritable fin de la guerre, ou par le sentiment que l’unité nationale, fleuron fragile, exigeait son attention continue. Il y avait également des problèmes concernant les politiques, les relations fédérales-provinciales n’étant pas les moindres, laissés en suspens à cause de la guerre. Au cours de l’été de 1945, St-Laurent participa, avec le ministre des Finances, James Lorimer Ilsley*, et le ministre de la Reconstruction, Clarence Decatur Howe*, à une conférence fédérale-provinciale sur la reconstruction. Le gouvernement fédéral ne proposait rien de moins que la redistribution des responsabilités, Ottawa prenant la barre du régime d’aide sociale complet auquel St-Laurent avait donné son appui le printemps précédent. Duplessis et le premier ministre de l’Ontario, George Alexander Drew, s’y opposèrent et leurs objections prévalurent. Duplessis présenta cet épisode comme un ambitieux coup de force de la part d’Ottawa, mais il ne pouvait y attacher de connotation strictement ethnique étant donné la présence prééminente de St-Laurent au sein de la délégation fédérale.

Le gouvernement King avait également des projets ambitieux sur le plan des affaires extérieures et dans ce domaine aussi St-Laurent joua un rôle crucial. Au gouvernement, on croyait qu’il fallait ramener le commerce à ce qu’il était avant la guerre. Un surplus commercial avec la Grande-Bretagne avait habituellement aidé à payer le déficit commercial avec les États-Unis, mais la guerre avait anéanti le commerce britannique et il faudrait du temps avant que les exportations ne se rétablissent. Pour aider la Grande-Bretagne à reprendre son rôle d’acheteur de blé, de pommes et de fromages canadiens, le Canada proposa un prêt de 1,25 milliard de dollars (environ le dixième du produit national brut annuel du Canada) réparti sur un certain nombre d’années. Cette avance devait être parallèle à un prêt de 3,75 milliards de dollars provenant des États-Unis, dont les modalités avaient servi de modèle pour le prêt canadien. Aux yeux des nationalistes québécois, il s’agissait là de preuves supplémentaires trahissant l’inacceptable subordination du Canada à l’Empire. Il devenait dès lors essentiel pour la crédibilité politique du gouvernement que St-Laurent accepte le bien-fondé, voire la nécessité de ce prêt. Les économistes du gouvernement eurent fort à faire pour le convaincre que c’était dans l’intérêt du Canada, non seulement dans celui de la Grande-Bretagne, mais une fois convaincu, St-Laurent prit le parti de défendre le prêt devant le Parlement en avril 1946 et au Québec, malgré des injures virulentes de la part des nationalistes, dont certains étaient en principe des libéraux.

St-Laurent se trouvait à un point tournant de sa carrière. Lorsque King revint épuisé d’un voyage en Europe au mois d’août, St-Laurent, qui était alors premier ministre intérimaire, le rencontra à Montréal. King saisit l’occasion d’aborder la question de sa succession. St-Laurent s’avérait le choix logique comme chef et futur premier ministre, et King lui demanda d’accepter cette éventualité. Il hésita. La vie de ministre avait drainé ses économies. Les affaires de son cabinet juridique avaient diminué et ses fils, même s’ils étaient avocats diplômés, étaient trop inexpérimentés pour prendre sa relève. Toutefois, il finit par accepter la proposition de King et il y eut aussitôt un changement d’affectation. King rompit avec la tradition et dissocia les fonctions de secrétaire d’État aux Affaires extérieures et de premier ministre. St-Laurent devint donc ministre des Affaires extérieures le 4 septembre 1946 à l’occasion d’un important remaniement ministériel. Il ne considérait pas cette nomination comme définitive. Il entrevoyait encore une chance de retourner à la vie privée, du moins c’est ce qu’il affirmait à ses collègues, mais ceux-ci, particulièrement Howe, commencèrent à envisager pour lui un avenir à plus long terme ; il était évident que le départ de King ne pouvait être repoussé encore davantage. Le jour même, King fit un autre geste important : il nomma un nouveau sous-secrétaire aux Affaires extérieures, Lester Bowles Pearson, ancien ambassadeur du Canada à Washington. Ce fut le début d’une longue et fructueuse collaboration.

St-Laurent était conscient des incertitudes qui planaient sur la scène internationale. L’Union soviétique, noyau mondial du communisme, étendait son influence en Europe de l’Est, déjà occupée par l’Armée rouge. Les politiques soviétiques alarmaient tout particulièrement les Britanniques, qui communiquèrent leurs craintes à King à l’occasion de ses multiples visites à Londres. King n’avait guère besoin qu’on insiste : un réseau d’espionnage avait été mis au jour à Ottawa en septembre 1945, lorsqu’un transfuge, Igor Sergeievich Gouzenko, s’était présenté inopinément au bureau de St-Laurent. À titre de ministre de la Justice, ce dernier se tint informé de l’enquête policière qui s’ensuivit et des révélations de la commission royale sur l’espionnage. Il n’était pas nécessaire de lui expliquer que l’Union soviétique symbolisait un conflit d’idéologies qui transcendait les frontières nationales. Pourtant, les Affaires extérieures constituaient toujours un sujet épineux au Canada à cause de ce qui était perçu comme des différences d’opinion sur la question entre les Canadiens anglais et les Canadiens français – on supposait ces derniers désengagés et isolationnistes – et l’idée de voir ressurgir un obstacle important dans les relations avec les Canadiens français à peine un an après la guerre mettait au défi le gouvernement King. À coup sûr, ce dernier avait mesuré le risque lorsqu’il avait confié ce portefeuille à un Canadien français.

Le ministère des Affaires extérieures puisait ses ressources parmi l’élite intellectuelle canadienne. La plupart des fonctionnaires avaient reçu leur formation à l’étranger et l’on s’efforçait de recruter des Canadiens français tout comme des Canadiens anglais. On pourrait penser que St-Laurent, qui avait peu voyagé avant le milieu de sa vie, et les gens raffinés du service extérieur formaient un curieux mélange, mais ce n’était pas le cas. Le personnel diplomatique appréciait sa logique, sa rapidité d’esprit ainsi que sa capacité de concentration. Ces gens l’estimaient encore davantage parce qu’ils avaient enduré le côté tatillon de King. St-Laurent était tout le contraire : courtois et facile à informer, il comptait sur le personnel pour lui présenter des recommandations claires qu’il étudiait sur-le-champ, puis acceptait ou rejetait. À l’encontre de King, il était accessible et se présentait régulièrement à son bureau. Mieux encore, comme l’expliquait le haut diplomate Escott Meredith Reid*, St-Laurent venait au secours de son personnel dans les situations difficiles. « Je savais, écrivait Reid, qu’il s’agissait là d’un homme qui méritait la loyauté parce qu’il était [lui-même] loyal. » Au sein d’un cabinet regroupant des ministres puissants, St-Laurent se distinguait par ses compétences de gestionnaire hors du commun.

Les deux dossiers les plus importants qui occupaient St-Laurent étaient l’affrontement avec l’Union soviétique – ce qu’on commençait à nommer la guerre froide – et la proposition d’une union avec la colonie britannique de Terre-Neuve. Au sujet de l’évolution de la guerre froide, il y avait peu à faire : le Canada n’y pouvait rien et, d’une façon ou d’une autre, les Canadiens prenaient sans hésiter le parti de l’Ouest. Il aurait été impossible de faire autrement. Pour ce qui est de Terre-Neuve, toutefois, un choix s’offrait. Cette colonie était demeurée à l’écart de la Confédération en 1867 [V. sir Ambrose Shea*] et avait refusé cette notion depuis lors. Mais le parcours historique de cette île comme entité autonome s’était révélé accidenté et dès 1946 certains Terre-Neuviens, notamment Joseph Roberts Smallwood*, étaient disposés à examiner la question à nouveau. St-Laurent trouvait l’idée de parfaire la Confédération très attrayante et il devint rapidement le plus fervent défenseur de cette idée parmi les membres du cabinet King. Il ne tint pas compte des objections du gouvernement québécois, qui avait des revendications territoriales à l’endroit de Terre-Neuve et qui exigeait un droit de veto sur l’accueil d’une nouvelle province. Une fois de plus, St-Laurent présenta un fervent plaidoyer en faveur du pouvoir national, soutenant que le gouvernement fédéral représentait l’ensemble des Canadiens. Il dirigea les négociations avec Terre-Neuve à l’été de 1947, puis de nouveau à l’automne de 1948. Les discussions allaient porter fruit : le 31 mars 1949, Terre-Neuve se joindrait au Canada et St-Laurent présiderait les cérémonies à Ottawa en qualité de premier ministre.

En 1947, les principales responsabilités de St-Laurent reposaient à l’extérieur du pays ; il devait expliquer le monde aux Canadiens et le Canada au reste du monde. Une large part de cette tâche était déjà accomplie. L’expérience de la guerre et l’analyse de ce qui avait conduit à celle-ci dans les années 1930 avaient convaincu plus d’un que le pays ne pouvait se réfugier dans l’isolement et le confort que lui conférait sa situation géographique. St-Laurent cherchait une occasion de définir la politique étrangère du Canada. Il tira profit de l’invitation qui lui était faite de prononcer la première d’une série de conférences organisées à la University of Toronto, en janvier 1947 (la première conférence Gray) ; ce fut probablement son discours le plus remarquable. Celui-ci avait été rédigé par un de ses fonctionnaires, Robert Gerald Riddell, ancien enseignant de cette université, qui savait ce qu’attendait un auditoire torontois. Mais il n’y avait aucun doute que St-Laurent souscrivait tout à fait aux idées exprimées dans le discours, qui servit à définir les bases de la politique étrangère canadienne pour la génération suivante. Comme il fallait s’y attendre, il plaça l’unité nationale en tête des principes qui devaient sous-tendre cette politique. Un Canada désuni serait dépourvu de pouvoir, rappela-t-il à l’auditoire. La quête de l’unité nationale ne signifiait pas que les Canadiens devaient éviter le sujet de la politique étrangère sous prétexte qu’il s’agissait d’un domaine trop hasardeux et litigieux. Les Canadiens s’entendaient sur d’autres principes – la liberté politique, les valeurs chrétiennes et « l’acceptation d’une responsabilité internationale » – et ces principes, plaida-t-il, légitimaient un rôle actif du Canada sur le plan des affaires internationales. Il préconisa une forme d’entente avec la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France ainsi que l’adhésion à « toute organisation internationale contribuant à la stabilité économique et politique du monde ». Du point de vue de St-Laurent, la politique étrangère devait rallier les Canadiens, non les diviser.

En 1947 et par la suite, St-Laurent souligna à maintes reprises l’abîme qui séparait, sur le plan idéologique, le Canada (et l’Ouest en général) et le communisme totalitaire. À l’instar d’autres ministres et de la majeure partie de son personnel diplomatique, il ne croyait pas que l’Union soviétique cherchait la guerre, mais il convenait que les troubles économiques et sociaux outre-mer jouaient en faveur de sa cause. Plus que tout autre facteur, c’est l’incertitude politique qui minait les démocraties de l’Europe de l’Ouest. St-Laurent voyait la nécessité de renforcer la sécurité internationale et reconnaissait que l’ONU ne réussissait pas dans cette tâche. Dans ses discours et au cabinet, il s’employa à promouvoir l’idée d’une organisation regroupant des pays de l’Ouest ou de l’Atlantique qui s’ajouterait à l’ONU. Il ne participa pas directement aux négociations à Washington qui menèrent à la création de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord en 1949, mais on reconnut qu’il fut un des premiers hommes politiques responsables à proposer un tel organisme.

L’intervention du Canada dans un autre dossier chaud où s’opposaient des idéologies, soit celui de la Corée, se compliqua en raison de l’intérêt persistant que portait encore King dans la conduite des affaires de son ancien ministère. En décembre 1947, St-Laurent donna son appui aux tentatives des Américains, sous le parrainage de l’ONU, d’instaurer un régime stable en Corée du Sud par des élections et il recommanda au cabinet de déléguer un Canadien au comité de l’ONU formé pour étudier la question. Or, la nomination avait déjà été approuvée par James Lorimer Ilsley, à l’époque ministre de la Justice et chef par intérim de la délégation du Canada à l’ONU, à New York, et ni St-Laurent ni son personnel ne voyaient de raison de s’y objecter. Cet incident mineur provoqua une réaction tout à fait disproportionnée chez le premier ministre, qui redoutait que le concours de l’ONU dans une situation internationale épineuse risque de déclencher une troisième guerre mondiale. King exigea que St-Laurent annule la nomination. Celui-ci, qui estimait qu’il aurait ainsi laissé tomber son personnel et un collègue ministre, refusa. Ce n’est que lorsque King comprit que le successeur qu’il avait lui-même désigné et la moitié des membres de son cabinet risquaient de démissionner qu’il recula. L’incident « marqua un grand tournant dans la vie politique de King et de St-Laurent », selon le journaliste William Bruce Hutchison*.

Manifestement, il était temps pour King de céder la place, mais il lui restait une tâche à accomplir : s’assurer que St-Laurent prenne effectivement sa succession. King fixa la tenue d’un congrès libéral au 7 août 1948. St-Laurent fut mis en nomination tout comme trois autres personnes : Charles Gavan Power, le ministre de l’Agriculture James Garfield Gardiner* et le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social Paul Joseph James Martin*. Pour illustrer à quel point l’opposition était dérisoire, King avait fait inscrire comme candidats la moitié des membres du cabinet et, au moment de l’appel, chaque ministre se désista dûment, indiquant qu’un meilleur candidat – St-Laurent – s’offrait providentiellement au parti. À l’arrière-scène, Howe géra l’organisation nécessaire pour appuyer St-Laurent. Martin se retira également ; Power et Gardiner furent défaits par une majorité écrasante. St-Laurent dut attendre quelques mois avant de devenir premier ministre. Le 15 novembre, King démissionna finalement et quitta ses fonctions. Entre-temps, St-Laurent avait occupé le poste de ministre de la Justice, permettant ainsi à Pearson de devenir secrétaire d’État aux Affaires extérieures.

St-Laurent était déjà une figure connue dans tout le pays, et son cabinet ne différait presque pas de celui de King. Comme premier ministre, toutefois, il était fort différent de son prédécesseur, mais ce fut surtout compris à Ottawa. St-Laurent dirigeait le cabinet à sa façon. Sous sa direction, les ministres avaient chacun une responsabilité individuelle et il ne s’ingérait pas dans leurs affaires à moins qu’un dossier ne déborde des limites d’un ministère ou qu’une autorité politique supérieure ne s’avère indispensable. Il partageait toutefois avec King son aversion pour les voyages à l’étranger, estimant qu’un premier ministre pouvait difficilement se permettre de s’éloigner de son pays. Il confiait la plupart des voyages à Pearson ou à Martin, souvent délégués à l’ONU. St-Laurent passait la majeure partie de son temps à Ottawa ou à sa résidence de vacances, achetée en 1950 et située sur le bord du Saint-Laurent à Saint-Patrice, au Québec. Il consentit de mauvaise grâce à l’acquisition en 1951 d’une résidence officielle pour le premier ministre, au 24, promenade Sussex, à Ottawa, mais insista pour payer un loyer. C’est à ce moment que Jeanne St-Laurent quitta la demeure familiale à Québec pour s’installer à Ottawa. Dans son rôle de femme de premier ministre, elle ne fut pas une figure marquante. Elle accompagnait son mari dans ses déplacements, mais refusait de prendre l’avion et, selon son biographe, elle n’accepta jamais tout à fait l’idée de vivre à Ottawa.

Une des fonctions de St-Laurent l’amenait forcément à voyager. En effet, à titre de chef du parti, il devait se montrer dans toutes les régions du pays pendant les campagnes électorales. Après son accession au poste de premier ministre en novembre, une élection était prévue en 1949. Les progressistes-conservateurs, qui formaient l’opposition officielle, avaient à leur tête un nouveau chef, l’ancien premier ministre de l’Ontario George Alexander Drew. De belle apparence et énergique, il promettait du changement par rapport aux libéraux qui, selon ses dires, avaient entaché la bureaucratie fédérale d’un réseau d’influence rouge. Toutefois, ce qui comptait davantage pour le grand public que la menace du communisme, problème pris en main outre-mer par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et par une diplomatie vigoureuse, c’était la forte prospérité du Canada. Le produit national brut avait augmenté de façon considérable, le chômage avait presque atteint le plancher observé en temps de guerre et 634 millions de dollars avaient été versés en 1948 en prestations destinées aux anciens combattants, en services de santé, en allocations familiales et en pensions de vieillesse. Au cours d’une tournée dans l’Ouest en avril 1949, St-Laurent reconnut cette prospérité, de façon incontestable et avec beaucoup de sincérité. Même s’il avait le tempérament d’un avocat d’entreprise réservé et plutôt rigide (son secrétaire et, ultérieurement, son biographe, Dale Cairns Thomson, parlait de son peu d’intérêt pour la « conversation légère et les échanges humoristiques »), il avait un air bienveillant, des allures de grand-père que venaient renforcer sa tenue impeccable et sa moustache blanche. Pendant la campagne, un journaliste le surnomma « oncle Louis » et cette appellation lui resta. Le 27 juin, l’oncle préféré de tous conduisit les libéraux vers la victoire, avec la majorité la plus marquée depuis la Confédération pour ce parti : 193 des 262 sièges que comptaient les Communes et près de 50 % des suffrages exprimés.

La politique du gouvernement peut se résumer dans ces termes : « gérer la prospérité », grâce à des surplus budgétaires réguliers et à de modestes améliorations apportées aux programmes d’aide sociale. Les provinces avaient bloqué toute démarche en vue de créer un État providence et St-Laurent n’avait aucune intention de poursuivre dans cette voie pour l’heure. (Son gouvernement allait instaurer le régime universel de pensions de vieillesse en 1951.) Des investissements étrangers, provenant essentiellement des États-Unis, faisaient rouler l’économie tandis que les exportations piétinaient. Dans un contexte de devise faible, il y avait de nombreux obstacles au commerce à surmonter, mais le Canada ne prit pas l’initiative dans ce domaine. Sous l’autorité de St-Laurent et de Howe, ministre du Commerce depuis 1948, les tarifs étaient restés élevés. Par ailleurs, les impôts demeuraient modiques, en tout cas par rapport à la ceux de la Grande-Bretagne, du reste de l’Europe et des États-Unis, où, dans les années 1950, les réseaux d’aide sociale étaient plus étendus qu’au Canada et le fardeau en matière de défense, plus lourd.

À titre de premier ministre, St-Laurent continua d’entretenir des rapports exceptionnels, non seulement avec les membres de son cabinet, mais également avec les hauts fonctionnaires. Avant de se présenter aux réunions du cabinet, il se préparait soigneusement en lisant chaque dossier et en consultant le greffier du Conseil privé et secrétaire du cabinet. « Je faisais de mon mieux pour me préparer, raconta plus tard l’un des greffiers, Robert Broughton Bryce, mais presque invariablement, le premier ministre pensait à des points dont je n’avais pas tenu compte. » S’appuyant sur les mêmes méthodes de travail de base consciencieuses qui lui avaient servi dans sa profession d’avocat, St-Laurent prenait l’initiative des discussions, présentait les documents, exposant « le pour et le contre, pour chaque point à l’ordre du jour », donnant « son propre point de vue et [sollicitant] des commentaires », selon Mitchell William Sharp*, qui, en sa qualité de cadre supérieur de la fonction publique, observait parfois à partir des coulisses. « Étant donné que St-Laurent détestait perdre du temps, souligna un autre greffier du Conseil privé, John Whitney Pickersgill*, les assemblées du cabinet se déroulaient comme des réunions d’affaires. » Un autre greffier écrivit avec admiration que St-Laurent « amenait ses collègues vers un consensus avec assurance et discernement ». Certains ministres jouissaient d’un traitement préférentiel, mais en contexte de réunion, tous avaient droit à la même considération. Les ministres chevronnés étaient St-Laurent, Howe et le ministre de l’Agriculture, James Garfield Gardiner. Ce dernier était d’avis que St-Laurent ne comprenait pas pleinement les problèmes de l’Ouest, mais il était loyal, il s’acquittait de ses tâches et s’ingérait rarement dans les affaires des autres, ce qui n’était pas le cas de Howe. Parmi les autres ministres influents figuraient Brooke Claxton* à la Santé nationale et au Bien-être social, le charmant Douglas Charles Abbott* de même que Walter Edward Harris*, intelligent quoique distant, aux Finances. St-Laurent se fiait entièrement à Pearson aux Affaires extérieures et cette confiance était mutuelle. Par ailleurs, rappela Pickersgill, « certains ministres étaient figés par la peur de paraître mal informés ou inefficaces ». Ce fut heureux pour St-Laurent que son principal collègue anglophone, Howe, n’ait pas l’ambition de devenir chef. St-Laurent admirait chez ce dernier son esprit de décision et sa détermination, et estimait que ses services auprès du Canada demeuraient inégalés. En 1951, il envisagea un moment de le nommer gouverneur général ; cette fonction était traditionnellement occupée par des aristocrates et des hommes politiques britanniques, mais St-Laurent, qui était toujours un nationaliste enthousiaste, jugeait que Howe avait « mérité » ce poste. En réalité, à cause de son manque de tact, Howe ne constituait pas un choix judicieux. L’année suivante, St-Laurent choisit Charles Vincent Massey*, riche Torontois issu du milieu diplomatique.

St-Laurent portait un intérêt professionnel à la constitution canadienne et il fallait s’attendre qu’il tente d’en rectifier certaines lacunes. La constitution, qui régissait les compétences réparties entre le fédéral et les provinces, ne pouvait être amendée que par le Parlement britannique en vertu du statut de Westminster de 1931. Dans le discours du trône de septembre 1949, malgré l’opposition qui réclamait d’abord le consentement des provinces, St-Laurent avait annoncé l’abolition des appels au comité judiciaire du Conseil privé. Il ne servait à rien de demander l’avis du gouvernement québécois, avait-il dit aux Communes, car Duplessis s’opposerait sans raison. À la même occasion, il avait annoncé qu’il chercherait à faire amender l’Acte de l’Amérique du Nord britannique pour que le Parlement canadien puisse changer la constitution, seulement en ce qui avait trait aux compétences fédérales. Ainsi, il convoqua une conférence fédérale-provinciale en janvier 1950 pour chercher un moyen d’amender la constitution, projet qu’avait caressé le ministre de la Justice Ernest Lapointe, mais qui avait échoué en 1927. Ces démarches audacieuses reflétaient un point de vue clair et intransigeant. Et pourtant, il n’était pas nécessaire d’amender la constitution pour obtenir des changements d’ordre pratique dans l’équilibre des pouvoirs entre Ottawa et les provinces. La guerre avait eu pour effet de concentrer les recettes et les dépenses à Ottawa, et les programmes d’après-guerre, destinés aux anciens combattants par exemple, avaient perpétué cette situation. En 1947, la plupart des provinces avaient commencé à « louer » leurs recettes fiscales à Ottawa contre compensation ; il s’agissait là d’un échange complexe qui entraîna la signature, de 1947 à 1951, d’ententes sur les paiements de péréquation versés aux provinces aux prises avec un manque de fonds. Ces ententes seraient renouvelées et modifiées en 1952. Le gouvernement ontarien qui, sous Drew, s’était abstenu d’adhérer à la location des domaines fiscaux, s’associa au programme sous St-Laurent et le premier ministre Leslie Miscampbell Frost.

À compter de 1950, Ottawa avait encore plus de motifs de dépenser, et de dépenser largement. Le premier stade de la guerre froide avait été de nature diplomatique et politique, axé davantage sur la confiance que sur l’armement. En juin 1950, la guerre devint un sujet chaud lorsque la Corée du Nord, d’allégeance communiste, envahit la Corée du Sud, qui était anticommuniste. Ce fut la réaction des États-Unis qui importait le plus. Le président Harry S. Truman surprit le gouvernement canadien – et une large part de son propre gouvernement – en intervenant en Corée et en cherchant à obtenir l’approbation de ses actes par l’ONU. Le gouvernement du Canada, sous la direction de St-Laurent et de Pearson, saluèrent l’initiative de Truman. Peu après, St-Laurent promit le soutien du Canada, y compris un appui militaire aux troupes de l’ONU présentes en Corée, et annonça que trois destroyers canadiens se joindraient aux forces déployées en Extrême-Orient. Il indiqua clairement que l’autorité de l’ONU était une condition indispensable pour justifier la participation du Canada, mais cela étant dit, le cabinet devait décider de l’ampleur de l’aide militaire et mesurer les conséquences sur l’unité nationale. Au Québec, les nationalistes comparèrent la collaboration de St-Laurent avec les États-Unis au vieil asservissement du Canada à l’Empire britannique. St-Laurent ne porta pas attention à cette réaction. Le cabinet balaya les craintes relatives à la conscription et autorisa l’accroissement des forces armées, l’envoi d’un corps expéditionnaire en Corée, l’installation d’une garnison permanente en Europe et l’octroi de cinq milliards de dollars à un programme de réarmement. Pour lancer ce programme, le gouvernement créa en 1951 le ministère de la Production de défense, qu’il confia à Howe. Ce dernier avait la réputation d’être autoritaire ; il se retrouva dans l’eau chaude lors des débats parlementaires entourant la création du ministère et dut être secouru par le premier ministre, qui vint calmer le tumulte.

Le programme fut un succès. La taille de l’appareil militaire augmenta substantiellement, mais autrement la guerre n’eut pas de grande incidence sur la vie des Canadiens. Les relations avec les États-Unis (à la tête de l’alliance en Corée et en Europe) demeuraient au beau fixe. Le gouvernement américain, sous des présidents démocrates et républicains, semblait trouver adéquate la contribution du Canada. St-Laurent, pour sa part, admettait que le leadership assumé par les Américains était souhaitable et, de toute façon, inévitable. Dans un discours devant un auditoire américain en 1949, il déclara : « Il n’y a qu’une nation qui possède à la fois la richesse, l’énergie, les connaissances et les compétences nécessaires pour donner un leadership réel, et cette nation, c’est les États-Unis. » Il limita ses contacts avec les présidents aux dossiers bilatéraux et s’interdit tout ce qui pouvait ressembler à des conseils sur la stratégie mondiale. Présent, à contrecœur, au sommet réunissant le Canada, les États-Unis et le Mexique en 1956 à White Sulphur Springs, en Virginie occidentale, le premier ministre considéra cet événement comme une séance de photographie protocolaire futile.

Les relations canado-britanniques étaient également bonnes. Le gouvernement britannique, qui appréciait l’aide financière du Canada et trouvait que la position de ce dernier dans les dossiers internationaux était proche de la sienne, n’essayait plus de couvrir de son manteau impérial les politiques canadiennes. La Grande-Bretagne était trop affaiblie pour prendre beaucoup d’initiative, préférant suivre les États-Unis dans la plupart des dossiers et jouir de la position enviable de principal allié de ce pays. Même si St-Laurent était un nationaliste canadien, il était aussi traditionaliste ; c’est avec joie qu’il accueillit la princesse Élisabeth à l’automne de 1951 et dirigea une délégation canadienne à son couronnement en juin 1953. À son retour au pays, il mena les libéraux vers une réélection triomphale en août.

St-Laurent était alors âgé de 71 ans. Il commença à se demander s’il ne serait peut-être pas bientôt temps de quitter ses fonctions. Il restait des dossiers à mener à terme et une tournée mondiale, la toute première effectuée par un premier ministre du Canada, l’interpellait. À la fin de 1953, il aborda la question avec Howe. Selon ce dernier, ils s’étaient entendus pour quitter leur poste après un an ou deux, mais « malheureusement, [le] chef changea d’idée quant à sa retraite, ce qui fut une erreur tant pour lui que pour le parti ». Rien ne semblait indiquer que St-Laurent devait se retirer. Il entreprit son voyage autour du monde en janvier 1954 et ne manqua pas de rendre visite au premier ministre de l’Inde, Jawaharlal Nehru, avec lequel il avait des liens particuliers. Même si l’Inde, du point de vue de la politique canadienne était considérée comme un lien important entre l’Est et l’Ouest ainsi qu’entre les pays développés du Nord et les pays sous-développés du Sud, St-Laurent ne dissimulait nullement la position du Canada dans la guerre froide, attitude qui déplut à certains de ses hôtes indiens. Sa visite, destinée à établir un rapprochement, ne donna peut-être pas les résultats voulus, mais il ne le perçut pas. En mars, St-Laurent rentra triomphalement à Ottawa, sous la neige, et reprit la conduite des affaires.

Les choses n’étaient plus tout à fait comme avant. Les membres du cabinet trouvaient St-Laurent changé : il montrait des signes de fatigue et, pire, d’indifférence. Au cours des débats aux Communes, il restait assis, muet, sortant péniblement de sa torpeur lorsqu’il voulait intervenir. Au cabinet, il regardait parfois fixement par la fenêtre et les réunions allaient à la dérive. Alarmé, Howe demanda à l’une des filles de St-Laurent en avril 1954 d’emmener ce dernier en vacances aux Bermudes, ce qu’elle fit. S’il y eut une amélioration, elle fut temporaire. L’entente intervenue entre le premier ministre devenu inefficace et Duplessis en octobre au sujet des impôts tourna rapidement à l’avantage de la province de Québec et les libéraux de cette province se sentirent abandonnés. Deux ans plus tard, à l’occasion d’une réunion avec le président des États-Unis, Dwight David Eisenhower, St-Laurent, silencieux et renfermé, offrit un « spectacle presque pathétique », nota l’ambassadeur canadien Arnold Danford Patrick Heeney dans son journal. Il ne fait presque aucun doute que St-Laurent souffrait d’une forme de dépression. Il est difficile d’en trouver la cause, mais il était accablé de nombreux soucis, surtout de nature personnelle. Une de ses filles se portait mal, les finances familiales étaient précaires et les dépenses risquaient de dépasser les revenus. Le cabinet d’avocats n’avait pas prospéré sous la direction de ses fils. St-Laurent n’arrivait pas à décider ce qu’il devait faire et les problèmes, reportés, s’aggravaient.

Les événements se bousculèrent en 1954, ce qui masqua les problèmes personnels de St-Laurent. Les gouvernements du Canada et des États-Unis conclurent une entente pour construire un canal et des installations électriques, la voie maritime du Saint-Laurent, qui contribua à prolonger la prospérité apparemment éternelle du pays. En revanche, la voie maritime faisait ressortir la prétendue indifférence de St-Laurent à l’égard de l’Ouest canadien, particulièrement en ce qui avait trait au projet d’hydroélectricité de la Saskatchewan-du-Sud, que James Garfield Gardiner avait sans relâche tenté de faire avancer. Sur le plan politique, deux piliers du cabinet St-Laurent choisirent de quitter leurs fonctions en juin, Douglas Charles Abbott pour accéder à la Cour suprême et Brooke Claxton pour aller vers le monde des affaires. St-Laurent fut attristé par leur départ qui, sans conteste, nuisit à l’efficacité du gouvernement. Ce changement de personnel modifia également les perspectives quant à la future succession au poste de premier ministre ; Pearson était le seul parmi les membres influents du cabinet à demeurer en lice. (Il était de notoriété publique que Gardiner et Martin avaient également des ambitions de cette nature, mais leurs collègues ne considéraient pas ces candidatures sérieusement.) Soudainement, le cabinet prit un coup de vieux : la moitié des membres approchaient de 65 ans ou avaient dépassé cet âge. Les affaires allaient à la dérive. Les dons de blé faits par les États-Unis (en guise de subvention accordée aux cultivateurs américains) minaient les exportations de l’Ouest canadien, et les protestations de St-Laurent auprès du gouvernement des États-Unis furent vaines.

Le fait que St-Laurent dirigeait avec de plus en plus d’indifférence imposa un fardeau plus lourd aux différents ministres, particulièrement à Howe, qui n’était pas en très bonne santé non plus. La solidarité du gouvernement commença à s’étioler, même si cela ne se refléta pas dans les sondages d’opinion. Les libéraux continuaient de détenir l’avance, comme ils l’avaient fait depuis 1944. Les projets publics comme la route transcanadienne, le réseau d’alerte avancé pour la défense aérienne, le pont-jetée de Canso en Nouvelle-Écosse reçurent un accueil favorable, et Howe s’affairait à un projet destiné à assurer le transport du gaz naturel de l’Alberta jusqu’au centre du Canada par pipeline. Ce projet aurait aussi pour effet de garantir, pour le pays, la sécurité de l’approvisionnement en énergie et d’améliorer la balance des paiements du Canada, puisqu’on remplaçait ainsi l’importation de charbon et de gaz naturel des États-Unis. Pour ce faire, Howe avait contribué à la création d’une société privée, la Trans-Canada Pipe Lines Limited, constituée juridiquement en 1951. Une bonne part des fonds et la majeure partie de la technologie proviendraient des États-Unis, mais une partie cruciale du financement, pour une section passant par la région inhabitée du nord de l’Ontario qui n’offrait aucun marché de soutien, devrait être fournie par Ottawa.

Au printemps de 1956, Howe proposa une loi pour fournir à la Trans-Canada Pipe Lines Limited les indispensables fonds du fédéral. St-Laurent n’avait aucune objection et laissa son collègue s’occuper du dossier. Ce fut une erreur. Il y avait une échéance pour réunir les fonds afin que les travaux commencent à l’été et tout ce que l’opposition avait à faire, c’était reporter l’adoption du projet de loi. Or, pour le faire adopter, le gouvernement, de nouveau avec l’assentiment de St-Laurent plutôt qu’à l’initiative de ce dernier, eut recours à la mesure parlementaire inhabituelle de clôture pour limiter les discussions. Cette décision fut désastreuse sur le plan des relations publiques. Pendant que le débat faisait rage à la Chambre, St-Laurent resta assis, l’air distrait ; mais lorsqu’il sortit enfin de sa torpeur pour parler, il résuma la situation, plein de dignité et d’autorité, exposant les motifs pour lesquels le gouvernement se trouvait dans l’obligation de procéder ainsi. La majorité tout comme la minorité, a-t-il rappelé, avait des droits, notamment celui d’adopter des lois. Le projet de loi fut donc accepté et le pipeline sillonna les terres d’ouest en est. Le gouvernement eut ce qu’il voulait, mais sa popularité en souffrit quelque peu. Les sondages d’opinion continuèrent de lui être favorables et les tentatives des conservateurs en vue d’amener le déclenchement d’une élection échouèrent à cause de contradictions au sein de leur propre parti. En condamnant la construction du pipeline, certains avaient ravivé le spectre de liens trop étroits entre les libéraux et les Américains, qu’incarnait Howe, immigrant du Massachusetts. Cela n’aurait pas dû avoir de l’importance, mais à l’automne de 1956, le rapprochement avec les États-Unis se trouva lié à la question de l’association traditionnelle du Canada avec l’Empire britannique, sujet sur lequel le premier ministre avait désormais un point de vue explicite.

St-Laurent avait généralement entretenu des relations amicales avec ses homologues britanniques, y compris celui qui fut premier ministre de 1955 à 1957, Robert Anthony Eden, qui prenait de l’âge. Eden tenta de rationaliser les engagements de la Grande-Bretagne à l’étranger, de les rendre plus proportionnés aux ressources économiques réduites du pays. Plus particulièrement, il avait retiré l’imposante garnison postée autour du canal de Suez après que l’Égypte eut promis de ne pas troubler cette propriété britannique. En juillet 1956, toutefois, le gouvernement égyptien nationalisa le canal. La réaction du premier ministre Eden à cette provocation délibérée fut tout à fait disproportionnée. Il prépara immédiatement, avec la France, l’invasion de l’Égypte. Les objections furent rejetées et, sachant que les Canadiens protesteraient sans doute, il indiqua à son personnel de ne pas les informer. Les Américains furent également laissés dans l’ignorance le plus possible. Dès la fin d’octobre, les Britanniques et les Français avaient organisé l’invasion par les Israéliens, puis se servirent de cet incident comme excuse pour proclamer qu’ils intervenaient afin de préserver le canal d’une guerre. Eden envoya à St-Laurent une lettre sollicitant la compréhension du Canada.

Eden avait intentionnellement trompé St-Laurent et Pearson eut fort à faire pour calmer la furie de son chef, qu’il partageait d’ailleurs. Pearson prépara une réponse modérée, situant la politique du Canada dans le cadre de l’ONU et refusant d’appuyer l’intervention franco-britannique. Lorsque St-Laurent et Pearson abordèrent la question au cabinet, certains ministres anglophones firent valoir qu’une telle position heurterait l’opinion des Canadiens traditionalistes. À l’ONU, Pearson présenta une proposition pour constituer une force de maintien de la paix qui remplacerait les troupes britanniques et françaises autour du canal après le retrait d’Israël. Son initiative lui valut des compliments de partout dans le monde, mais pas au Canada, où les conservateurs, maintenant dirigés par John George Diefenbaker, depuis longtemps député de la Saskatchewan, mirent l’accent sur le fait que le gouvernement avait refusé son appui à la Grande-Bretagne. Cette fois, St-Laurent ne resta pas indifférent. Réfutant les arguments des conservateurs, il indiqua à la Chambre le 26 novembre 1956 qu’il avait été scandalisé par les grandes puissances, « qui ont beaucoup trop souvent traité la charte de l’Organisation des Nations unies comme un instrument servant à enrégimenter les petites nations ». En réponse aux attaques railleuses de l’opposition, qui demandait pourquoi les grandes puissances se verraient refuser le droit d’opposer leur veto à des initiatives des petites nations, St-Laurent, selon un témoin oculaire, redressa les épaules dans un geste de défi, devint rouge et rétorqua : « Parce que les jours où les surhommes de l’Europe pouvaient gouverner le monde entier sont comptés. » Rien de ce qu’il avait dit n’était faux, mais puisqu’un vent de patriotisme impérial nostalgique balayait certains milieux du Canada anglais, son commentaire eut le même effet qu’un drapeau rouge agité devant un taureau.

Les six mois suivants furent consacrés simplement à la gestion des affaires courantes et à la préparation d’une élection. Au cours d’un gala libéral qui eut lieu à Québec pour célébrer le 75e anniversaire de St-Laurent, Howe prononça un discours éloquent, dans lequel il déclarait que son ami se tenait « dans l’ombre d’aucun homme ». Ce fut le dernier grand moment de St-Laurent, mais nul n’envisageait de le remplacer si près de l’élection, prévue le 10 juin 1957. Les libéraux étaient en tête dans les sondages et St-Laurent était considéré comme l’un des principaux atouts des libéraux. L’un des ministres aurait dit, en privé, que le parti se présenterait aux élections avec St-Laurent, même si celui-ci devait être empaillé. Cette élection était la première au Canada à être télévisée. St-Laurent ne fit pas vraiment bonne impression sous l’œil de ce nouveau média. Malgré tout, les sondages, jusqu’à la toute fin, indiquèrent que les électeurs avaient l’intention de voter pour les libéraux. Le parti disposait d’argent pour la campagne, mais pas de ressources humaines ; peu de ministres avaient une véritable influence hors de leur circonscription et bon nombre des piliers du parti étaient morts. Pire encore, dans divers dossiers, les libéraux avaient déplu à l’électorat : la vente de blé (ou plutôt le manque de ventes), le pipeline et la crise de Suez. Aucun de ces facteurs, pris isolément, n’aurait été fatal, mais leur cumul, joint à une campagne qui manquait d’inspiration et à un chef inattentif, s’avéra impossible à faire admettre à l’électorat. Quand il se déplaçait au Canada anglais, des chahuteurs lui criaient « surhommes », ce qui faisait non seulement référence à sa remarque au sujet des surhommes de l’Europe, mais désignait aussi de façon sarcastique les libéraux, considérés comme les surhommes du Canada. À l’occasion de l’événement qui aurait dû constituer le ralliement culminant des libéraux, au Maple Leaf Gardens de Toronto, St-Laurent, dans son attitude et ses paroles, semblait déconnecté de la réalité. Comme l’écrivit plus tard John Whitney Pickersgill, « ce n’est pas John Diefenbaker qui a remporté l’élection en 1957 ; c’est le parti libéral qui l’a perdue ». Les libéraux eurent plus de votes que les conservateurs, mais remportèrent moins de sièges qu’eux. La moitié des membres du cabinet étaient défaits ; cependant, St-Laurent avait gagné dans Québec-Est avec une forte majorité. Après une pause, au cours de laquelle on trancha les cas où les votes avaient été serrés, il décida de quitter ses fonctions. Le 21 juin, le cabinet démissionna, Diefenbaker prit le pouvoir et St-Laurent adopta le rôle de chef de l’opposition, auquel il n’était pas habitué.

St-Laurent passa l’été à Saint-Patrice. En août, Pickersgill lui rendit visite : « Il était visiblement très déprimé ; on ne parvenait pas à lui faire engager la conversation et, de toute évidence, [il] ne portait aucun intérêt à son nouveau rôle. » La famille de St-Laurent prit alors les choses en main. Elle invita deux anciens ministres, Lionel Chevrier et Pearson, à venir voir St-Laurent et à tenter de le convaincre qu’il ne trahirait pas son parti s’il remettait sa démission. La famille demanda à Pearson de rédiger une déclaration de démission ; St-Laurent regarda le document fixement, puis donna son accord. Selon Chevrier, il le fit seulement après que Pearson, qu’il considérait comme son successeur logique, eut accepté de se présenter en vue de le remplacer. St-Laurent joua le rôle de chef de l’opposition pendant la session d’automne. Au congrès libéral de janvier 1958, Pearson fut nommé chef, mais Diefenbaker ne lui donna guère le temps de s’adapter à son nouveau rôle. Tirant parti des bévues des libéraux, il déclencha une nouvelle élection, qui eut lieu le 31 mars, et battit ses rivaux à plate couture. St-Laurent, qui ne s’était pas présenté, retourna à Québec et reprit l’exercice du droit.

St-Laurent ne repartait pas tout à fait à zéro, mais, même s’il avait du prestige, son âge constituait un handicap. Néanmoins, pendant quelques années, il exerça sa profession comme il l’avait fait auparavant, tentant de reconstituer la fortune familiale. D’anciens collègues passaient le voir de temps en temps. Les ministres ainsi que les mandarins d’Ottawa gardaient de lui un souvenir vivace. Sauf pour ces gens, l’ex-premier ministre tomba graduellement dans l’oubli. Il assista à quelques reprises à des funérailles, notamment à celles de Howe, à Montréal en janvier 1961, et il était occasionnellement invité à des cérémonies d’État, par exemple au banquet donné en l’honneur du président de la République française, Charles de Gaulle, en visite au Québec en 1967. La femme de St-Laurent mourut en 1966. Malgré tout, à certains égards, la santé et l’humeur de l’ancien premier ministre s’améliorèrent après son départ de la vie politique. Il accueillait les visiteurs d’un air posé. « Je suis tout aussi brillant, tout aussi actif qu’avant », avait-il dit à Pickersgill. « Et tu sais, Jack, je suis comme ça pendant une heure chaque jour. » Les finances du cabinet d’avocats se redressèrent, ce qui lui permit de se retirer graduellement et de laisser son fils Renault-Stephen prendre la direction des affaires. Après des années loin de la vie publique, Louis-Stephen St-Laurent mourut en juillet 1973.

St-Laurent possédait un grand nombre des caractéristiques qui font un bon premier ministre, mais peu des qualités essentielles d’un bon homme politique. Dans sa période la plus productive, soit de 1948 à 1954, il présida un cabinet formé de ministres puissants, dont beaucoup étaient des hommes politiques de premier ordre. Son point de vue coïncidait généralement avec les leurs, mais en cas de divergence, c’était le premier ministre qui l’emportait. Sa principale préoccupation concernait l’unité nationale, notion qu’il voyait large et assimilait à un pouvoir fédéral étendu. Au pays comme à l’étranger, il était homme d’action et l’économie florissante lui permit de l’être. Plus que tout autre premier ministre après lui, St-Laurent dominait son cabinet et son parti. Lorsqu’il entrait dans une pièce, les députés libéraux se levaient pour lui montrer leur respect, si ce n’était de la révérence. Il fut en mesure de maîtriser son cabinet en partie parce qu’il connaissait à fond les questions qui y étaient discutées, et son autorité reposait sur son intelligence et son application au travail. St-Laurent avait aussi un atout très précieux : la chance. Il servit son pays dans une période d’abondance et put indéniablement récolter les fruits de cette prospérité sur le plan politique. Lorsqu’il dut ensuite affronter une opposition difficile, il n’arriva pas à puiser à même ses qualités pour s’acquitter de la tâche. Dans sa carrière d’homme politique, il présentait deux facettes, celle d’avocat d’entreprise et celle du père de famille, mais il n’avait pas le dynamisme de Diefenbaker, qui lui était supérieur dans les campagnes électorales et les débats. Le point faible de St-Laurent se situait dans la politique active et il ne parvint pas à trouver des recrues pour succéder à certains de ses ministres qui prenaient de l’âge. Étant donné que les libéraux s’appuyaient sur des leaders régionaux pour rallier les partisans à l’échelle locale, il s’agissait d’une grave lacune.

Louis-Stephen St-Laurent eut le malheur de rester au pouvoir trop longtemps. Souffrant d’une forme de dépression, il devint incapable de faire les meilleurs choix pour son parti et pour lui-même ; toutefois, en ce qui a trait aux affaires du pays, on peut dire que même ses politiques les plus controversées – au sujet de la construction du pipeline et de l’affaire du canal de Suez – se sont avérées les bonnes. La période pendant laquelle St-Laurent fut premier ministre s’est effacée de la mémoire collective, si ce n’est comme une ère de prospérité marquée par le confort et la quiétude. Peut-être même le pire premier ministre n’aurait pu passer à côté de la prospérité, mais la quiétude et le confort ne sont pas de mauvais héritages à léguer à la postérité.

La liste des sources de documentation concernant Louis St-Laurent est lamentablement courte. Ce dernier est l’auteur de The foundations of Canadian policy in world affairs ([Toronto], 1947), et une sélection de ses premiers discours est parue dans The Liberal Party personalities and policies : speeches by W. L. Mackenzie King and Louis S. St. Laurent ([Ottawa, 1946 ?]). D. C. Thomson, l’ancien secrétaire de St-Laurent, a publié ce qui demeure la biographie classique, Louis St. Laurent : Canadian (Toronto, 1967). Thomson a eu le grand avantage d’être le témoin des événements qu’il décrit ainsi que d’être en contact quotidiennement avec St-Laurent. À titre de secrétaire principal dans le bureau du premier ministre, Thomson avait la responsabilité des dossiers et a été chargé de les déplacer quand St-Laurent a quitté son poste en 1957. Les dossiers qui ont survécu au déplacement ne donnent pas un portrait complet des années où St-Laurent a été premier ministre. Le mieux qu’on puisse dire c’est qu’ils sont incomplets ; parfois, ils font totalement défaut. On peut les consulter à Bibliothèque et Arch. Canada (Ottawa), MG 26, L. La biographie rédigée par Thomson contient beaucoup de renseignements qui viennent de sa connaissance personnelle du sujet et qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Le deuxième ouvrage essentiel sur St-Laurent est J. W. Pickersgill, My years with Louis St Laurent : a political memoir (Toronto et Buffalo, N.Y., 1975). Pickersgill a été greffier du Conseil privé et plus tard ministre sous St-Laurent, et il est demeuré en relation avec lui jusqu’à la mort de ce dernier. Son livre représente l’opinion générale des hauts fonctionnaires fédéraux sur le caractère et les réalisations de St-Laurent. « Jack pensait que St-Laurent était sa mère », a déjà dit Thomson à la blague, et le portrait que peint Pickersgill est certainement affecteux, mais il n’est pas complètement dépourvu de sens critique.

On se souvient de la vie de St-Laurent surtout à cause de l’influence qu’elle a eu sur d’autres, ou de ses répercussions. Trois biographies contiennent de l’information sur les réalisations de St-Laurent à titre de ministre et de premier ministre : Robert Bothwell et William Kilbourn, C. D. Howe : a biography (Toronto, 1979) ; D. J. Bercuson, True patriot : the life of Brooke Claxton, 1898-1960 (Toronto, 1993) ; et John English, The life of Lester Pearson (2 vol., Toronto, 1989-1993). On trouve dans Bothwell et al., Canada since 1945 : power, politics and provincialism (éd. rév., Toronto, 1989) une évaluation plus générale du gouvernement St-Laurent.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Robert Bothwell, « ST-LAURENT, LOUIS-STEPHEN (baptisé Louis-Étienne) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 20, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/st_laurent_louis_stephen_20F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/st_laurent_louis_stephen_20F.html |

| Auteur de l'article: | Robert Bothwell |

| Titre de l'article: | ST-LAURENT, LOUIS-STEPHEN (baptisé Louis-Étienne) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 20 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2005 |

| Année de la révision: | 2005 |

| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |