Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3239892

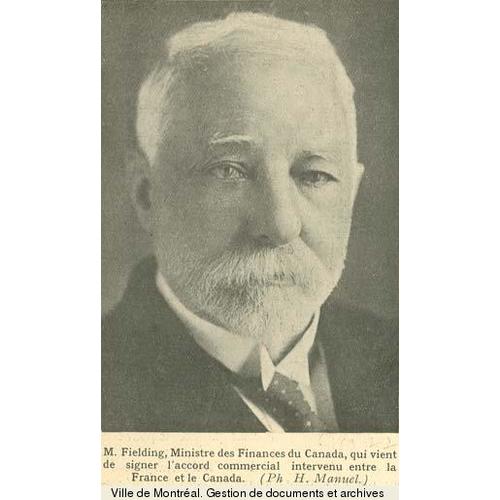

FIELDING, WILLIAM STEVENS, journaliste et homme politique, né le 24 novembre 1848 à Halifax, fils de Charles Fielding et de Sarah Ann Ellis ; le 7 septembre 1876, il épousa à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, Hester Rankine (décédée en 1928), et ils eurent quatre filles et un fils ; décédé le 23 juin 1929 à Ottawa.

Fils d’un commis du marché de Halifax, Willliam Stevens Fielding avait à peine 11 ans lorsque sa mère mourut et que lui-même, ses trois frères et sa sœur furent placés chez des parents à elle. Il fut confié à la garde de son homonyme, son oncle William Ellis, épicier de Halifax, chez qui il vivrait jusqu’à son mariage. Il fit ses études à la Royal Acadian School, à la Halifax Grammar School et à la National School ; il excellait en mathématiques. Par la suite, il suivrait, à la Dalhousie University, des cours consacrés à la rhétorique et à Shakespeare. À l’âge de 16 ans, il fut engagé par le Morning Chronicle de Halifax. Le fondateur de ce journal libéral, William Annand*, en était toujours le propriétaire, mais le rédacteur en chef était alors Jonathan McCully*. Employé du Morning Chronicle durant 20 ans, Fielding y exercerait les fonctions de reporter, de correspondant et d’éditorialiste, et aussi, de 1874 à 1884, de directeur de la rédaction. Il fut également, durant 14 ans, le correspondant du Globe de Toronto en Nouvelle-Écosse. Une estime réciproque existait entre lui et les rédacteurs de ce journal, dont il admirait la position éditoriale. Une fois, le Globe lui offrit un poste à la rédaction, mais il refusa car il préférait demeurer en Nouvelle-Écosse.

Au moment où Fielding se joignit à l’équipe du Morning Chronicle, ce journal et toute la province traversaient une période particulièrement agitée. McCully s’était pris d’un tel engouement pour la Confédération à l’issue des conférences de Charlottetown et de Québec qu’il fut congédié du poste de rédacteur en chef au début de 1865. Ses deux remplaçants, Annand et Joseph Howe*, s’opposaient avec force aux Résolutions de Québec. Les circonstances faisant de lui un proche collaborateur de ces deux figures légendaires du mouvement anticonfédérateur, Fielding conçut une admiration persistante pour Howe et sa cause. En 1869, après avoir obtenu, avec Archibald Woodbury McLelan*, une amélioration des modalités financières d’adhésion de la Nouvelle-Écosse à la Confédération, Howe entra au cabinet de sir John Alexander Macdonald* à Ottawa, ce qui créa un froid entre lui et Annand. Fielding parvint à concilier sa dévotion pour Howe et sa loyauté envers Annand, révélant un pragmatisme et une souplesse qui allaient marquer sa carrière d’homme public.

De par son emploi au Morning Chronicle, Fielding avait un accès privilégié aux milieux du pouvoir. Dans la confusion qui entourait la restructuration de la politique néo-écossaise après la Confédération [V. Philip Carteret Hill*], le Morning Chronicle était le poste de commandement des forces anticonfédératrices de la province, et le rédacteur en chef devint leur porte-parole le plus écouté. Farouchement partisan, zélé et cohérent comme ses collègues journalistes du Chronicle, Fielding continuait à défendre les arguments de la Nouvelle-Écosse contre la Confédération et à dénoncer la trahison commise par Charles Tupper* à la conférence de Québec. Il s’attaquait sans relâche au gouvernement conservateur de Macdonald et, après 1878, adopta la même attitude envers les équipes conservatrices de Simon Hugh Holmes* et de John Sparrow David Thompson*. Fervent défenseur de l’économie traditionnelle, qui reposait sur la marine à voile, il s’opposa à la Politique nationale de 1879 [V. sir Samuel Leonard Tilley*]. Il préconisait la pratique de l’épargne au gouvernement, et notamment l’abolition du Conseil législatif de la Nouvelle-Écosse. Les méthodes comptables des gouvernements successifs de la province, l’inclusion des créances irrécouvrables dans les actifs et le recours à des crédits supplémentaires pour des dépenses courantes lui inspiraient des reproches particulièrement sévères. Dans le même temps, à la fois par ses critiques et par sa collaboration avec le Globe de Toronto, il se rapprochait sans cesse du Parti libéral fédéral et de son chef, Alexander Mackenzie*.

Dans cette atmosphère hautement partisane, il était quasi inévitable que Fielding intensifie son engagement politique. En 1879, il aida à fonder le Young Men’s Liberal Club à Halifax et prit une part plus directe à l’organisation du parti. Invité plus d’une fois à briguer les suffrages, il avait refusé car il n’était pas indépendant de fortune, mais en juin 1882, il se présenta aux élections provinciales dans la circonscription du comté de Halifax. Non seulement remporta-t-il ce siège par une faible majorité, mais son parti prit le pouvoir. Désorganisés, ses collègues (15 des 24 libéraux élus étaient des néophytes et les 9 autres avaient des divergences d’ordre politique) lui demandèrent à lui, aussi un novice, d’assumer les fonctions de premier ministre et de secrétaire de la province. Il déclina l’offre. Un autre nouveau venu, William Thomas Pipes*, fut placé à la tête du gouvernement. Plus tard en 1882, Fielding se laissa fléchir et entra au cabinet de Pipes à titre de ministre sans portefeuille. Méthodique, énergique et méticuleux, doté d’un solide sens des affaires, habile conciliateur, débatteur efficace, résident de Halifax et toujours rédacteur du Chronicle, Fielding acquit bientôt de l’influence, surtout au sein de son parti faible et divisé. Deux ans plus tard, lorsque des problèmes personnels et des dissensions au sein du parti forcèrent Pipes à démissionner, le choix de Fielding pour la succession s’imposa, quoiqu’il n’ait pas fait l’unanimité. Il accepta d’être premier ministre et secrétaire de la province ; la deuxième de ces fonctions englobait celle de trésorier provincial.

La grande obsession du premier ministre Fielding fut la précarité des finances de la province, attribuable d’après lui aux piètres modalités financières selon lesquelles la province était entrée dans la Confédération. Comme 70 % des revenus de la Nouvelle-Écosse provenaient du gouvernement d’Ottawa, il rechercha d’abord une entente plus avantageuse avec celui-ci. Ni une pétition de l’Assemblée néo-écossaise, ni une délégation à Ottawa, ni un échange de correspondance avec Macdonald et le nouveau chef libéral, Edward Blake*, qui était insensible à la cause, ne donnèrent de résultats. En 1885, Fielding soutint donc une motion dans laquelle l’Assemblée appelait la Nouvelle-Écosse à envisager de se retirer de la Confédération si le gouvernement fédéral n’améliorait pas la situation financière de la province dès la session en cours. Ottawa rejeta point par point les revendications de la Nouvelle-Écosse. Un appel au peuple – des élections sur la question du retrait – était inévitable.

En mai 1886, Fielding présenta une proposition demandant à Ottawa de libérer la province de la Confédération. La plupart des députés de l’Assemblée votèrent selon la consigne de leur parti, et la motion fut adoptée. Pendant la campagne en vue des élections provinciales, Fielding fit bien comprendre que, étant donné la politique du gouvernement fédéral en matière de transport et de tarif et son refus de donner suite aux revendications de la Nouvelle-Écosse sur les modalités de sa participation à la Confédération, la province n’avait d’autre choix que la sécession. Bien que Fielding ait penché en faveur d’une union des Maritimes, la Nouvelle-Écosse était prête à aller de l’avant toute seule advenant que le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard ne soient pas décidés à recourir à cette solution. Les élections donnèrent des résultats apparemment concluants : 29 libéraux ainsi qu’un indépendant favorable au retrait obtinrent des sièges, contre seulement 8 conservateurs qui défendaient le maintien de la Nouvelle-Écosse dans la Confédération. Cependant, exécuter le mandat de sécession n’était pas si simple.

Les positions personnelles de Fielding sur la séparation étaient d’une ambiguïté commode. À cause des dissensions que son parti affichait de plus en plus sur la question du retrait (surtout dans les comtés de Pictou et de Cumberland et au Cap-Breton, où la Politique nationale favorisait l’industrialisation) et à cause de l’opposition du gouvernement britannique, le premier ministre, prudent, choisit de temporiser jusqu’à ce qu’il ait convaincu les autres provinces Maritimes de se joindre à lui ou jusqu’à ce qu’il y ait un changement de gouvernement à Ottawa. Tant par des lettres que par des visites personnelles, il tenta de vendre l’idée de la sécession et de l’union des Maritimes au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, mais les libéraux les plus influents de ces provinces n’osaient pas se prononcer. La division manifeste des libéraux néo-écossais sur la question du retrait aux élections fédérales de février 1887 et le fait que le parti ne gagna pas plus de 7 des 21 sièges fédéraux de la province portèrent un coup fatal au projet sécessionniste.

Malgré le fort sentiment anticonfédérateur qui subsistait en Nouvelle-Écosse, Fielding entretenait l’équivoque sur sa propre position. Il parlait encore de la possibilité de réaliser une union des Maritimes à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada. Pourtant, sa participation active à la conférence interprovinciale tenue à Québec en octobre 1887 à l’initiative d’Honoré Mercier* laissait entrevoir une volonté pragmatique de chercher à obtenir justice au sein de la Confédération, même si, d’entrée de jeu, il fit bien valoir que sa présence n’engageait nullement l’avenir politique de la Nouvelle-Écosse. Pendant la campagne provinciale de 1890, à l’issue de laquelle son parti remporta 28 sièges, il évoqua la question du retrait, mais seulement pour répéter que, selon lui, le mouvement était bloqué à cause des résultats des élections fédérales de 1887. Toutefois, il refusa en 1892 d’assister aux célébrations organisées à l’occasion de la fête du dominion par le haut-commissaire du Canada à Londres. Par ailleurs, son rôle actif au congrès national des libéraux de Wilfrid Laurier* à Ottawa en 1893 et le fait qu’il accepta ensuite un poste à la direction de la Maritime Provinces Liberal Association confirment qu’il était prêt à donner une chance à la Confédération sous un régime libéral.

Entre-temps, Fielding cherchait comment résoudre ou masquer les problèmes financiers de la province sans recourir à l’extérieur. Il ouvrit un compte-capital où n’étaient inscrits que les déficits annuels, non les déficits accumulés, et son gouvernement votait des crédits insuffisants. Ces deux mesures camouflaient en partie le malaise. D’autres apportèrent un soulagement additionnel : l’obtention de taux d’intérêt plus avantageux contre l’indemnité compensatoire pour dettes de la province, la renégociation des dettes, le remboursement inattendu, par le gouvernement fédéral, de sommes qui avaient été dépensées par la province pour des travaux publics ainsi que l’imposition de droits de succession.

Cependant, Fielding comprit bientôt que la Nouvelle-Écosse ne surmonterait pas ses difficultés financières si elle ne se dotait pas d’une stratégie plus énergique en matière d’industrie. Pour ce faire, son propre parti devait réorienter rigoureusement sa politique industrielle et sa philosophie politique. Comme les redevances sur le charbon représentaient 17 % du revenu public de la province, Fielding inaugura sa nouvelle stratégie en exigeant aussi des redevances sur les fines. En 1892, conscient que le charbon était la richesse naturelle la plus lucrative de la Nouvelle-Écosse, que l’industrie du charbon avait un fort potentiel de croissance et que cette dernière aurait des répercussions sur le trésor public, Fielding, par l’intermédiaire de Benjamin Franklin Pearson*, persuada l’entrepreneur bostonien Henry Melville Whitney et ses associés d’investir dans les houillères du Cap-Breton. En échange d’un bail de 99 ans sur ces mines, la nouvelle entreprise accepta de verser des droits de 12,5 cents par tonne de charbon, arrangement qui fut confirmé par une loi au début de 1893. Dès 1896, les redevances sur le charbon représentaient 32 % du revenu provincial, et elles continuaient de monter. Au chef conservateur, Charles Hazlitt Cahan*, qui critiquait le caractère monopolistique et la durée du bail, et la dépendance de la province à l’égard des capitaux américains, Fielding rétorqua qu’il entendait bien industrialiser la Nouvelle-Écosse, peu importe l’origine des capitaux et de la main-d’œuvre nécessaires pour atteindre cet objectif. La dépendance grandissante de la Nouvelle-Écosse et des libéraux provinciaux envers l’économie du charbon transforma le programme politique et la philosophie du parti. Elle fut aussi l’une des raisons pour lesquelles, au moment de se choisir un successeur en 1896, Fielding opta pour George Henry Murray, qui représentait le cœur industriel du Cap-Breton.

Fielding n’était pas moins habile à cultiver le soutien des travailleurs. Peu après son accession au fauteuil de premier ministre, il forgea une alliance avec la Provincial Workmen’s Association et se lia d’amitié avec l’influent secrétaire général de cette association naissante, Robert Drummond. Celui-ci n’ayant pas réussi à se faire élire à l’Assemblée en 1886 ni en 1890, Fielding le nomma au Conseil législatif. Entre-temps, à l’instigation de Drummond, il fit adopter des mesures législatives qui lui valurent une enviable réputation auprès des mineurs : salaires versés tous les 15 jours, âge minimum de travail, inspecteurs des mines, règlements de sécurité, cours du soir, arbitrage obligatoire avant qu’un lock-out soit autorisé. Selon Drummond, la législation minière de Fielding était « la plus avancée […] au monde » et « donn[ait] le ton même à la Grande-Bretagne ». Fielding savait aussi calmer les appréhensions des propriétaires miniers. Lorsque le directeur général de l’Acadia Coal Company à Stellarton, Henry Skeffington Poole*, protesta contre l’obligation imposée aux administrateurs miniers par la loi provinciale de détenir des certificats de qualification, le premier ministre, avec un brin de cynisme, le nomma président du bureau provincial d’examinateurs. Fielding continuerait de veiller au développement du secteur néo-écossais du charbon et de l’acier à titre de ministre des Finances dans le cabinet Laurier de 1896 à 1911.

L’entrée de Fielding sur la scène fédérale ne fut pas tout à fait une surprise. Bien avant 1896, Laurier avait reconnu en lui un allié possible et avait recherché assidûment sa participation. Fielding était encore premier ministre provincial lorsque, en vue du congrès national des libéraux en juin 1893, Laurier l’invita à une petite réunion d’amis pour discuter de stratégie. En outre, il lui confia la première vice-présidence du congrès et la présidence du comité central des résolutions, dont le mandat consistait, entre autres, à jeter les bases d’une nouvelle politique commerciale et tarifaire. Pendant le congrès, le parti abandonna son vieux programme de réciprocité complète avec les États-Unis [V. sir James David Edgar*] et, dans l’espoir d’effacer tout soupçon de déloyauté et de rassurer les milieux d’affaires, opta pour une réduction du tarif et un degré moindre de réciprocité. Dans son nouveau programme, le parti s’engageait à établir un tarif fiscal qui répondrait uniquement « aux besoins d’un gouvernement honnête, économe et efficace » et qui stimulerait la libéralisation des échanges, surtout avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Fielding contribua largement à la rédaction et à l’adoption de ce nouveau projet.

À titre de membre fondateur et de vice-président de la Maritime Provinces Liberal Association, Fielding appuya Laurier sans réserve pendant la campagne électorale de 1896 – quoique, par précaution, il ait refusé de se porter lui-même candidat avant que la victoire libérale, en juin, l’ait assuré d’un poste au cabinet. Pressé par Laurier d’accepter le portefeuille des Finances, il fut élu sans opposition en août dans la circonscription néo-écossaise de Shelburne et Queens. Il prit ensuite sa place dans le premier cabinet de Laurier, cette équipe talentueuse où l’on trouvait, entre autres chefs régionaux chevronnés, sir Oliver Mowat*, Andrew George Blair* et Louis Henry Davies. Bien des observateurs s’étonnèrent que Laurier confie les Finances à Fielding. Et ce choix irrita sir Richard John Cartwright*, longtemps critique du parti en matière financière et ex-ministre des Finances. Les adeptes du libre-échange s’inquiétaient : certains d’entre eux trouvaient, comme John Charlton*, que Fielding n’avait « pas la stature nécessaire pour [occuper un tel] poste ». Il est fort possible que, pour empêcher la nomination du vieux libre-échangiste doctrinaire Cartwright, des hommes d’affaires tel George Hope Bertram* aient pressé Laurier de nommer Fielding, mais, si tel fut le cas, ils n’eurent pas à insister beaucoup. Le premier ministre semblait tout disposé à choisir un candidat plus jeune, au passé politique moins lourd, un homme qui avait prouvé son amitié pour les milieux d’affaires – quelqu’un qui, pour reprendre les termes du journaliste Paul Ernest Bilkey, était « libre-échangiste en paroles et protectionniste dans la pratique », à peu près comme Laurier lui-même.

Peu à peu, au Parti libéral, Fielding joua le rôle de doyen de la politique ; deuxième dans la hiérarchie après Laurier, il apparaissait de plus en plus comme son héritier présomptif. Plusieurs facteurs favorisèrent son ascension. Pragmatique, ambitieux et plein de tact, il avait des principes politiques souples : c’était un administrateur consciencieux et compétent, quoique porté aux atermoiements. Dans sa vie privée et dans sa vie publique, il était d’une moralité irréprochable, contrairement à quelques-uns de ses plus fougueux collègues, dont deux ou trois, selon lui, méritaient des peines de prison. En politique depuis longtemps, il demeurait pourtant assez pauvre ; tout ce qu’il touchait ne se transformait pas en or. Aux yeux de ses adversaires, il présentait, selon Bilkey, « l’alliage assez courant de droiture personnelle et de malhonnêteté politique ». Et puis, il savait durer. Il avait certes des qualités personnelles ; lui seul, de tous les puissants leaders provinciaux qui avaient fait du premier gouvernement Laurier « le ministère de tous les talents », était encore membre du cabinet en 1905. Les remplaçants de ces hommes n’étaient pas de la même trempe qu’eux, à l’exception d’Allen Bristol Aylesworth* et du jeune William Lyon Mackenzie King*. Aussi Fielding en vint-il à être considéré comme le bras droit de Laurier ; qu’il lui succède paraissait dans l’ordre des choses.

En plus, à titre de ministre des Finances, Fielding récoltait le mérite du boom économique qui caractérisait l’époque de Laurier. Pour le Globe de Toronto, il était « incontestablement [la] mascotte et [le] précurseur des jours heureux ». En ces temps bénis, être un mauvais ministre aurait été difficile. Plus de 70 % des recettes du gouvernement provenaient des droits d’accise et de douane sur les importations versés à partir des énormes capitaux étrangers qui affluèrent au Canada de 1901 à 1921. Cette situation n’avait pas grand-chose à voir avec la politique financière. À compter de 1901, un ministre n’avait guère autre chose à faire que regarder les recettes augmenter, jubiler à la vue de la bonne fortune du gouvernement et tirer un avantage politique de la situation.

En tant que ministre des Finances, Fielding s’employa à développer le commerce extérieur. En 1897, après l’échec des négociations menées notamment par John Charlton en vue d’obtenir des Américains une baisse de leurs droits de douane, il révisa le tarif canadien pour faciliter les échanges avec la Grande-Bretagne. Ce nouveau tarif s’appliquait à tous les pays qui consentaient des conditions semblables au Canada, mais essentiellement, le tarif minimum devint un tarif préférentiel pour les pays de l’Empire. Pourtant, par d’habiles manœuvres, Fielding contribua en 1902 à empêcher Joseph Chamberlain de créer une zone impériale de libre-échange. En 1907, il instaura un tarif intermédiaire entre le tarif général et le tarif préférentiel : c’était, dit-il, « un outil avec lequel nous pourrons négocier […] avec tout pays disposé à accorder au Canada des conditions avantageuses ». (Ce tarif visait aussi à combler le fossé entre les agriculteurs et manufacturiers canadiens, qui avaient exprimé des vues diamétralement opposées sur la politique commerciale devant la commission d’enquête sur le tarif instituée par Fielding en 1905.) Avec cet outil en main, Fielding et Louis-Philippe Brodeur négocièrent en 1907 un traité commercial avec la France et, deux ans plus tard, Fielding obtint un accord qui stimulerait les échanges avec les Antilles britanniques.

Si l’on excepte les légères modifications apportées au tarif par Fielding en 1897 puis en 1907, les libéraux ne touchèrent à peu près pas à la Politique nationale que les conservateurs avaient mise en œuvre. Le véritable père du tarif Fielding (on appelait ainsi ses légères modifications) était probablement Joseph-Israël Tarte*, ministre des Travaux publics de Laurier et ancien « bleu » qui, en 1897, intervint au nom des milieux d’affaires de Montréal pour empêcher Fielding d’instaurer des changements plus profonds. Ce dernier affirmait considérer le tarif avant tout comme une source de revenus, mais il le trouvait utile en tant qu’instrument de développement industriel et était prêt à le voir rester en vigueur pendant un temps. Cette période prit fin en 1910 : avec William Paterson, ministre des Douanes, Fielding négocia alors une convention de réciprocité avec les États-Unis. Ce fut la bévue la plus coûteuse de sa carrière politique.

Pendant son mandat, Fielding prit certaines autres initiatives d’envergure modeste. Par exemple, il encouragea les expériences de Guglielmo Marconi en matière de télégraphie sans fil en 1901, créa un réseau de caisses d’épargne en 1903 et implanta une section de la Monnaie royale à Ottawa en 1908. À titre de ministre intérimaire des Chemins de fer et Canaux en 1903 après la démission d’Andrew George Blair, il aida Laurier à négocier l’entente sur la construction du chemin de fer national transcontinental et signa le contrat du gouvernement avec la Grand Trunk Pacific Railway Company [V. Charles Melville Hays*].

Même si bon nombre d’analystes politiques voyaient en Fielding le successeur légitime de Laurier, d’autres l’estimaient incapable d’accéder un jour au poste de chef parce qu’il n’avait pas assez d’appuis dans la province de Québec. Jusqu’en 1905, il y bénéficia d’une belle renommée à cause de son attitude envers les droits provinciaux et de sa politique tarifaire modérée. Cependant, il en perdit une part en s’opposant, à la suite de Clifford Sifton, à l’inscription de garanties sur l’éducation dans les projets de loi d’autonomie de 1905 et en appuyant le projet de loi de 1910 concernant le Service de la marine du Canada, qui pourvoyait à la création d’une petite flotte canadienne. Ce furent les projets de loi d’autonomie, présentés en Chambre après la réélection triomphale de Laurier en 1904, qui suscitèrent dans la province de Québec le plus d’amertume à l’endroit de Fielding. Dans ces projets de loi visant à donner un cadre constitutionnel à la Saskatchewan et à l’Alberta, Laurier avait garanti des écoles confessionnelles aux deux provinces. Le ministre fédéral de l’Intérieur, Sifton, surnommé « le Napoléon de l’Ouest », refusa cette disposition et démissionna du cabinet Laurier en signe de protestation. Fielding l’appuya et menaça de partir lui aussi. Devant l’opposition de ses deux plus puissants collègues – un de l’Est, un de l’Ouest –, Laurier dut modifier les projets de loi. Des députés canadiens-français en voulurent à Fielding d’être intervenu ainsi dans la controverse, en partie parce qu’il était réputé ombrageux lorsqu’il était question des affaires religieuses et linguistiques de sa propre province. Une fois que Sifton ne fut plus en travers de sa route, Fielding devint sans conteste le lieutenant en second de Laurier et son successeur le plus probable.

En fait, Fielding passa à deux doigts d’accéder à la fonction de premier ministre en novembre 1908. À ce moment-là, découragé par les résultats des dernières élections, surtout au Canada anglais, Laurier rédigea une lettre de démission dans laquelle il demandait au gouverneur général, lord Grey*, de confier à Fielding le soin de former un gouvernement. Toutefois, Fielding, conscient qu’on lui en voulait toujours, chez les Canadiens français, pour le rôle qu’il avait joué dans la révision des projets de loi d’autonomie, convainquit Laurier de reporter sa démission à 1910, après quoi lui-même deviendrait chef pour deux sessions puis convoquerait des élections. La défaite du candidat libéral au profit de son opposant nationaliste à la fameuse élection partielle tenue dans Drummond et Arthabaska en 1910 empêcha qu’il y ait passation des pouvoirs cette année-là. Puis la débâcle du parti aux élections générales de 1911 changea la donne pour ce qui était de la succession.

Ces élections portèrent surtout sur l’entente de réciprocité avec les États-Unis, annoncée d’un ton si triomphant aux Communes par Fielding en janvier 1911. L’initiative d’améliorer les relations commerciales entre les deux pays était venue des États-Unis l’année précédente, au moment même où le gouvernement Laurier subissait, de la part des agriculteurs, des pressions de plus en plus fortes en faveur d’une réforme tarifaire [V. James Speakman*]. L’entente prévoyait principalement le libre-échange des produits dits naturels et de quelques produits manufacturés. Cependant, elle ne se matérialisa pas. En février, 18 influents hommes d’affaires de Toronto publièrent un manifeste contre elle [V. sir Byron Edmund Walker]. Sûr de la popularité de l’entente, Laurier releva le défi des conservateurs et convoqua des élections pour le 21 septembre. Désorganisé, mal préparé, usé par 15 années de pouvoir, le Parti libéral subit la défaite. Fielding figurait au nombre des victimes.

Après le scrutin, Fielding vit s’amoindrir ses chances de remplacer Laurier. Celui-ci reprit du poil de la bête, surtout dans la province de Québec parmi les nationalistes déçus, notamment Henri Bourassa*, l’influent propriétaire du Devoir. Sensible aux humeurs de l’opinion, Laurier commença à prendre ses distances par rapport à l’impopulaire politique commerciale et navale de son parti et à se concentrer sur la cherté de la vie. Par contraste, Fielding s’obstina à défendre le défunt programme des libéraux, par exemple dans des entrevues et des discours pendant sa visite en Angleterre en 1913, ce qui déplut aux membres du parti et, en plus, renforça l’impression qu’il était le grand responsable de la défaite électorale de 1911. De plus en plus, Fielding avait l’air d’une vieille tête de mule. Laurier lui-même commença à songer à des successeurs plus jeunes, notamment William Lyon Mackenzie King. Bien que, en 1912, Robert Bickerdike, député libéral fédéral de la circonscription montréalaise de Saint-Laurent, ait proposé de céder son siège à Fielding, le parti ne donna pas suite à cette offre. On peut en déduire que la cote de Fielding baissait.

La chute de la popularité de Fielding devint par trop évidente en 1913, peu après qu’il se fut installé à Montréal pour reprendre du service en journalisme. Ses amis organisèrent un grand banquet de bienvenue, et nombreux furent ceux qui pensèrent que Laurier pourrait profiter de l’occasion pour annoncer sa retraite et désigner Fielding comme successeur. Ce repas réunit plus de 200 libéraux, dont certaines personnalités venues d’autres provinces. Laurier ne se leva pour prendre la parole que passé minuit, et pourtant il prononça un discours combatif qui stupéfia les convives et les remplit d’admiration, discours qui tranchait avec la terne prestation de Fielding. Pendant cette allocution, Laurier annonça la nouvelle politique libérale et fit bien comprendre qu’il n’avait nulle intention de renoncer à son titre. Beaucoup de partisans libéraux exultaient. D’autres étaient consternés par l’« humiliation » de Fielding. Pour Henri Bourassa, le motif était clair : physiquement et mentalement, Fielding était un homme du passé, plus à l’aise « dans le monde des archéologues et le royaume des Sept Dormants ».

Fielding ne semblait pas avoir plus de succès dans sa seconde carrière de journaliste. Il s’était établi à Montréal en décembre 1912 pour occuper le poste de rédacteur en chef du Daily Witness. Quelques mois plus tard, ce journal devint la propriété de la Telegraph Publishing Company Limited, dont Fielding était président, et prit le nom de Daily Telegraph and Daily Witness, mais il ne tarda pas à connaître des difficultés financières. En janvier 1914, il passa aux mains de sir Hugh Graham*, propriétaire du Montreal Daily Herald, qui fusionna les deux journaux. Graham, conservateur opiniâtre, tenta de dicter la position éditoriale, ce qui provoqua un « éclatement de première force ». Fielding quitta le Montreal Herald and Daily Telegraph dans le courant de 1914 et, avec James John Harpell et Jack C. Ross, il se porta acquéreur d’un hebdomadaire, le Journal of Commerce, qu’il transforma en quotidien. Fielding était à la fois rédacteur en chef du journal et président de la société d’édition. Ce petit périodique recommença à paraître une fois la semaine en 1915, puis devint un mensuel et eut ensuite ses locaux à Sainte-Anne-de-Bellevue. Fielding demeura rédacteur en chef du Journal of Commerce jusqu’à son entrée au cabinet de William Lyon Mackenzie King en 1921.

En vivant à Montréal, Fielding renoua peut-être avec le milieu des affaires de la ville, mais ses relations avec le Canada français s’envenimèrent à cause de la Première Guerre mondiale. Le problème vint du fait qu’il appuya la conscription et, aux yeux de certains, trahit Laurier. Tout au long de la crise de la conscription, il chercha un moyen terme qui n’existait pas. Peut-être, par cynisme, essayait-il de tirer un avantage politique de la situation. Au printemps de 1917, il rédigea une lettre, restée inédite, justifiant pourquoi Laurier refusait de s’associer à un gouvernement d’union. Il y exhortait les lecteurs à comprendre les raisons pour lesquelles le Canada français ne voulait pas de l’enrôlement obligatoire et il réclamait un référendum sur la question. Toutefois, lorsque les libéraux de l’Ouest canadien commencèrent à s’entendre avec les conservateurs de sir Robert Laird Borden*, Fielding (sachant que Laurier envisageait de quitter la direction du parti) se prononça publiquement en faveur de la formation d’un gouvernement national, sans pour autant appuyer les conditions proposées par Borden à ce sujet. En octobre, soit au moment où le gouvernement d’union de Borden gagnait des appuis chez les libéraux de l’Ouest et de l’Ontario, il changea encore d’avis et tenta de persuader les libéraux néo-écossais de se joindre au mouvement unioniste pour éviter l’isolement. Bien qu’il ait refusé un poste au sein du cabinet unioniste, il approuva la décision du libéral néo-écossais Alexander Kenneth Maclean* de faire partie du gouvernement Borden, appuya totalement Borden et, aux élections de décembre, fut élu sans opposition sous la bannière unioniste dans la circonscription de Shelburne et Queens. Cependant, il tint à prendre place sur les banquettes transversales, ce qui choqua bon nombre de libéraux unionistes.

Fielding aurait pu aisément se conformer aux généreux critères selon lesquels, de l’avis de Laurier, les individus pouvaient demeurer membres du groupe parlementaire : ou bien s’opposer à la conscription et au gouvernement d’union, ou bien soutenir la conscription mais s’opposer au gouvernement d’union, ou encore se présenter comme des libéraux indépendants. Or, il choisit de suivre le courant majoritaire de son parti, peut-être dans l’espoir de jouer le rôle de pacificateur et d’éminence grise une fois la guerre terminée. Quel que soit le degré de popularité que sa stratégie hésitante lui ait apporté dans le reste du Canada, elle ne plut ni dans sa province natale ni dans celle du Québec. En Nouvelle-Écosse, malgré les efforts de Borden, de Fielding et du premier ministre provincial George Henry Murray, les magouilles électorales des unionistes et les effets dégrisants de la gigantesque explosion survenue à Halifax à peine 11 jours avant le scrutin, les libéraux de Laurier récoltèrent 45,5 % des suffrages. En outre, ni les libéraux néo-écossais ni leurs collègues québécois ne pardonneraient à Fielding d’avoir tourné le dos au vieux chef. On en aurait la preuve au congrès à la direction du parti en août 1919.

Néanmoins, Fielding fit montre d’une performance remarquable à cette rencontre. Laurier avait convoqué un congrès national dès la fin des hostilités pour réunifier le parti et définir ses orientations d’après-guerre. Après son décès en février 1919, ce congrès devint une course entre six aspirants à la direction. Bien que King et Fielding aient clamé ne pas s’intéresser au poste de chef, ils étaient les principaux candidats et offraient aux libéraux un choix bien net entre deux générations et deux idéologies. Fielding hésitait à se lancer parce qu’il craignait que les disciples de Laurier en Nouvelle-Écosse et dans la province de Québec gâchent ses chances et parce qu’il était tout à fait opposé au programme radical adopté pendant les deux premiers jours du congrès. Lorsqu’il accepta finalement de se présenter, il menaça, advenant une victoire, de faire ratifier son leadership par le groupe parlementaire à la condition de ne pas être lié par le programme. L’opposition à Fielding vint de divers côtés – celle qui fut « vraiment la plus farouche » était le fait de ses ex-collègues du cabinet Sydney Arthur Fisher, sir Allen Bristol Aylesworth, Frank Oliver* et George Perry Graham*, dont certains voyaient en lui l’homme de paille des gens d’affaires de la rue Saint-Jacques à Montréal. Ses plus solides appuis vinrent des membres conservateurs de son parti, entre autres George Henry Murray, sir Lomer Gouin, Louis-Alexandre Taschereau*, John Oliver, William Melville Martin* et Walter Edward Foster*, d’hommes d’affaires montréalais et de gens qui estimaient sa candidature essentielle à l’unité du parti. Grâce à eux, il fit assez bonne figure pour qu’un troisième tour de scrutin soit nécessaire, et King sortit vainqueur de ce tour avec seulement 38 voix de majorité. Selon Adam Kirk Cameron, qui avait été un ami intime et un homme de confiance de Laurier et qui soutenait Fielding, ce dernier récolta une « très forte proportion des votes de l’Ontario et de l’Ouest […] et un nombre étonnamment élevé de suffrages de la province de Québec, malgré les projets de loi d’autonomie et son attitude à propos de la conscription ». Cependant, toujours de l’avis de Cameron, il fut « battu dans la course à la direction du Parti libéral par les gens de la Nouvelle-Écosse » : plus de la moitié des 38 votes qui séparaient les deux adversaires venaient de délégués de cette province. En outre, les Néo-Écossais avaient posé la candidature de leur concitoyen Daniel Duncan McKenzie, chef intérimaire du parti, pour empêcher des suffrages de la Nouvelle-Écosse d’aller à Fielding. Pendant le scrutin, lady Laurier demanda à Cameron d’informer le congrès que feu son mari voulait que Fielding devienne chef. Désireux de réunifier le parti, Laurier, semble-t-il, avait conclu que nul, mieux que lui, ne saurait en panser les blessures.

Déçu de l’issue du vote et mécontent du programme radical du parti, Fielding menaça de siéger à titre de libéral indépendant. Des amis le persuadèrent de s’installer sur les banquettes avant, mais il continua de rappeler à la Chambre qu’il n’avait jamais donné son accord au programme. Pourtant, aux élections fédérales de 1921, il appuya le parti sans réserve et fut réélu dans Shelburne et Queens. Parce qu’elle donnait une impression d’unité, son attitude positive envers le nouveau chef eut peut-être « une influence décisive » en Ontario et dans les provinces Maritimes. Les suffrages obtenus par Fielding au congrès libéral et la popularité qu’il conservait auprès de l’aile conservatrice du parti empêchaient King de le tenir pour quantité négligeable. Lorsque les libéraux reprirent le pouvoir en décembre 1921, Fielding réintégra son poste aux Finances. Bien qu’il l’ait conservé jusqu’en 1925, il demeurait une sorte d’anachronisme ; King ne lui prêtait qu’une oreille distraite. À compter de la fin de 1923, son état de santé l’empêcha de s’acquitter de ses fonctions, qui furent confiées à un ministre suppléant, James Alexander Robb.

Le petit homme gris qui, dans le passé, avait trop souvent choisi le silence et la soumission, refusa, dans sa vieillesse, de s’adapter le moindrement aux temps nouveaux. Fielding ne fut pas d’accord pour que le Canada cherche à avoir sa propre représentation à la conférence de paix de Paris. Le pays, se plaignait-il, était désormais trop obsédé par son rang. L’idée que le Canada obtienne une représentation à Washington et signe ses propres traités ne lui convenait pas non plus. Malgré sa crainte que le pays soit « à la veille de l’indépendance », il écrivit une version en six strophes du Ô Canada et conçut un nouveau drapeau canadien. Selon lui, le Red Ensign ne faisait pas l’affaire parce qu’il s’agissait d’un pavillon maritime et qu’il « [évoquait] davantage le drapeau rouge des communistes que quoi que ce soit de canadien ». L’univers de Fielding demeurait celui du Canada d’avant-guerre.

Ami des milieux d’affaires malgré ses antécédents libres-échangistes, Fielding appartint au conseil d’administration d’un certain nombre d’entreprises ; par exemple, il fut président de celui de la Scottish and Dominion Trust Company. Il occupa la vice-présidence de la section néo-écossaise de la Société canadienne de la Croix-Rouge et fit partie du conseil d’administration de la Dalhousie University. C’était un baptiste engagé dans la vie de son Église. Il était membre actif de divers clubs à Halifax, à Ottawa et à Québec. Bien qu’il ait été présenté à la cour en plusieurs occasions, il ne voulait pas de titres pour lui-même. Les universités Acadia, McGill, Queen’s, Dalhousie et McMaster lui conférèrent des diplômes honorifiques. Il accéda au Conseil privé de l’Empire en 1923. John Wycliffe Lowes Forster* peignit son portrait.

Pétri de contradictions, secret, prudent, porté aux manœuvres dilatoires, William Stevens Fielding était un homme probe – quoique, auraient ajouté ses opposants, il ait été sournois en politique. Selon ses amis et partisans, il servait l’État avec honnêteté, conscience et désintéressement, et il était un grand parlementaire plein de tact qui ne prenait pas un air supérieur, « l’un des esprits les plus brillants que le Canada a[vait] produits jusque-là » et « le plus grand ministre des Finances que le Canada [eut] jamais eu ». En 1910, ses amis « de toutes nuances d’opinions politiques » créèrent à son intention un fonds en fidéicommis de 120 000 $. Lorsqu’il prit sa retraite en 1925, il avait à son actif le plus grand nombre d’années de service à titre de ministre des Finances, et le Parlement lui vota une rente. Précédé dans la tombe par sa femme et l’une de ses filles, Fielding mourut en 1929 et fut inhumé à leurs côtés au cimetière Beechwood à Ottawa.

BAC, MG 26, G ; MG 30, E70.— National Library of Scotland (Édimbourg), mss 12446–12587 (4th Earl of Minto, corr. and papers).— NSARM, MG 2, 63–223 ; 422–541, 784–790(B).— Univ. of Toronto Library, Thomas Fisher Rare Book Library, ms coll. 110 (John Charlton papers).— P. [E.] Bilkey, Persons, papers and things : being the casual recollections of a journalist, with some flounderings in philosophy (Toronto, 1940).— Canada, Chambre des communes, Débats, 1896–1911, 1922–1923.— Canadian men and women of the time (Morgan ; 1898 et 1912).— Cyclopædia of Canadian biog. (Rose et Charlesworth), 3.— Robert Drummond, Minerals and mining, Nova Scotia (Stellarton, N.-É., 1918).— [C.] B. Fergusson, Hon. W. S. Fielding (2 vol., Windsor, N.-É., 1970–1971).— D. J. Hall, Clifford Sifton (2 vol., Vancouver et Londres, 1981–1985).— D. C. Harvey, « Fielding’s call to Ottawa », Dalhousie Rev. (Halifax), 28 (1948–1949) : 369–385.— C. D. Howell, « W. S. Fielding and the repeal elections of 1886 and 1887 in Nova Scotia », Acadiensis (Fredericton), 8 (1978–1979), nº 2 : 28–46.— Donna McDonald, Lord Strathcona : a biography of Donald Alexander Smith (Toronto et Oxford, 1996).— K. M. McLaughlin, « W. S. Fielding and the Liberal party in Nova Scotia, 1891–1896 », Acadiensis, 3 (1973–1974), nº 2 : 65–79.— N.-É., House of Assembly, Debates and proc. (Halifax), 1882–1896.— Benjamin Russell, « Recollections of W. S. Fielding », Dalhousie Rev., 9 (1929–1930) : 326–340.— O. D. Skelton, Life and letters of Sir Wilfrid Laurier (2 vol., Toronto, 1921).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Carman Miller, « FIELDING, WILLIAM STEVENS », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/fielding_william_stevens_15F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/fielding_william_stevens_15F.html |

| Auteur de l'article: | Carman Miller |

| Titre de l'article: | FIELDING, WILLIAM STEVENS |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2005 |

| Année de la révision: | 2005 |

| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |