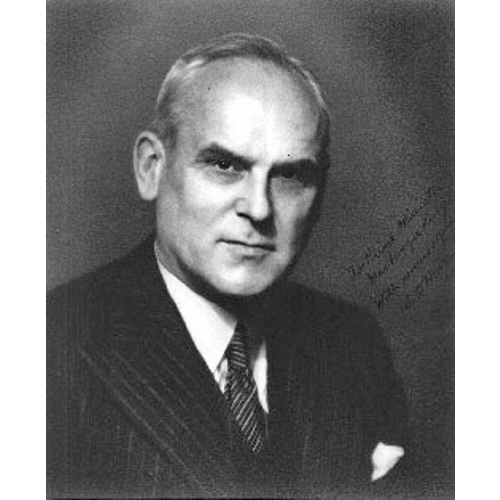

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3615435

HOWE, CLARENCE DECATUR, ingénieur, professeur, fonctionnaire, homme d’affaires et homme politique, né le 15 janvier 1886 à Waltham, Massachusetts, fils unique de William Clarence Howe et de Mary Hastings ; le 16 septembre 1916, il épousa au même endroit Alice Martha Worcester, et ils eurent deux fils et trois filles ; décédé le 31 décembre 1960 à Montréal.

Les ancêtres de Clarence Decatur Howe faisaient partie des premiers colons puritains du Massachusetts dans les années 1630. Sa parenté du côté paternel comptait Julia Ward Howe, auteure de The battle hymn of the Republic, et Joseph Howe*, tribun de la Nouvelle-Écosse ; Stephen Decatur, héros de la marine américaine, à qui il devait son second prénom, était un parent de sa mère. En dépit de sa renommée locale, la famille Howe était loin d’être riche. Howe fréquenta des écoles publiques à Waltham, puis le Massachusetts Institute of Technology à Boston ; l’un des meilleurs de sa promotion, il obtint son diplôme d’ingénieur en 1907. Parmi ses camarades de classe, il avait la réputation d’être intelligent, énergique, efficace et chanceux. Il avait bien besoin de chance, car une forte récession sévissait en 1907–1908 et le travail se faisait rare. Heureusement, un de ses professeurs, George Fillmore Swain, reçut une lettre de la Dalhousie University à Halifax qui lui demandait de recommander quelqu’un pour enseigner le génie civil. L’aventure et les possibilités d’avancement intéressèrent Howe, et il accepta le poste.

Howe arriva au Canada en 1908, juste à temps pour prendre la direction du camp d’été des ingénieurs. À 22 ans, il était à peine plus âgé que ses étudiants de dernière année, mais, dès le mois d’août, se souvint l’un d’eux, « [ils] avaient acquis un grand respect pour lui ». Ce qui les impressionna fut son refus de prétendre à des connaissances qu’il ne possédait pas, et sa capacité d’analyser rationnellement toutes les facettes d’une difficulté. « L’ingénieur, dit plus tard Howe, doit faire face à des problèmes concrets, où les faits sont des faits et où tout le reste est erreur [...] Il n’y a pas de chemin détourné [qui conduit] à la bonne réponse. » L’ingénierie consistait en « des faits concrets et une pratique rigoureuse ».

Howe appréciait la vie de professeur, et il aimait Halifax. Il aurait été tenté de poursuivre sa carrière universitaire en Nouvelle-Écosse, n’eut été la décision du gouvernement provincial de centraliser la formation postsecondaire en génie au nouveau Nova Scotia Technical College [V. Alexander Howard MacKay*]. La perte de ses étudiants de dernière année lui enleva une bonne partie du plaisir qu’il prenait à enseigner, et le rendit réceptif à une offre inattendue.

Un collègue de Howe à la Dalhousie University, Robert Magill*, avait été nommé président de la Commission des grains pour le Canada, récemment créée par le gouvernement du premier ministre Robert Laird Borden*, et dont le siège se trouvait à Fort William (Thunder Bay), en Ontario. Il fallait un organisme pour administrer le gigantesque commerce des céréales : en 1913, le Canada était le deuxième plus grand exportateur de blé après les États-Unis, qu’il suivait de très près. L’infrastructure qui permettait la gestion du blé était cependant bien inférieure à la capacité de production des colons des Prairies. Magill décida rapidement que sa commission devait intervenir directement dans le commerce des céréales, et qu’elle avait donc besoin de ses propres élévateurs à grain. Cette conclusion entraînait la nécessité d’embaucher un ingénieur, et qui pouvait mieux occuper cet emploi que son ami à la Dalhousie University ? En 1913, Howe prit trois décisions capitales : il démissionna de son poste à l’université, entra dans la fonction publique fédérale, et devint un sujet britannique. Son avenir n’était pas à l’université, mais il était au Canada, et il y resterait.

Howe arriva à Fort William au bon moment pour profiter d’une révolution dans la conception et la construction des terminaux céréaliers, qui étaient disposés en rangées de tours cylindriques dans les ports, de Vancouver à Montréal. Il parcourut l’Ouest, découvrit le pays et acquit de nouveaux points de référence dans son exploration du Canada : les Prairies, ainsi que les chemins de fer et les ports servant au commerce des céréales. Pendant qu’il choisissait les lieux pour l’installation des élévateurs qu’il avait conçus, Howe se familiarisa avec les associations d’agriculteurs et les dirigeants des différentes entreprises céréalières ; fait tout aussi important, ils apprirent à le connaître, et ils aimèrent ce qu’ils virent. Clair et direct lorsqu’il expliquait la nature de son travail, il n’était jamais condescendant avec les fournisseurs de céréales ; il se comportait avec eux comme il l’avait fait avec ses étudiants. La construction des élévateurs était d’un intérêt vital pour les hommes d’affaires, les hommes politiques et les agriculteurs-électeurs des trois provinces des Prairies. Comprendre le commerce céréalier était une clé, peut-être même la clé, pour saisir le fonctionnement économique, et aussi politique, de l’Ouest.

Les élévateurs dont Howe était responsable furent construits juste à temps. La Première Guerre mondiale fit augmenter la demande de blé parmi les Alliés, et le Canada devint un fournisseur majeur, doté d’un système de lieux d’entreposage et de réseaux de transport qui permettaient d’acheminer efficacement les céréales vers les ports de l’Est, pour ensuite les expédier en Europe. Le prix monta avec la demande, et Howe y vit une nouvelle occasion à saisir. Il démissionna de la Commission des grains pour le Canada en 1916 et fonda la C. D. Howe and Company, en association avec Ralph Borthwick Chandler, afin de construire des élévateurs.

L’autre grand événement qui marqua la vie de Howe cette année-là fut son mariage avec Alice Martha Worcester. Il avait fait sa connaissance en été, quand il travaillait pour son père, Joseph, à Waltham. Ils s’installèrent ensemble non pas à Fort William, mais dans la ville voisine, plus petite, de Port Arthur (Thunder Bay), le long de la rive marécageuse de la baie Thunder donnant sur le lac Supérieur. C’était une décision logique d’un point de vue économique. Le prix des propriétés à Fort William, où se trouvait le monopole des terminaux céréaliers à l’extrémité des Grands Lacs, était trop élevé, selon Howe. Port Arthur offrait le terrain nécessaire pour les énormes terminaux qu’il voulait construire, et, à l’automne, son entreprise y démarra un projet pour le compte de la Saskatchewan Grain Growers’ Association.

Pour Mme Howe, ce n’était pas seulement un autre pays, c’était un autre monde, lointain et isolé, mais où il y avait beaucoup de choses à faire. Pleine de ressources et déterminée, elle en tira le meilleur parti, comme elle le devait, car son mari s’absentait pendant des semaines, voire des mois, à cause de sa profession. Une histoire de famille raconte qu’un jour, probablement vers la fin des années 1920, quand Howe rentra chez lui à la suite d’un voyage, il fut solennellement conduit au salon par sa femme, qui annonça : « Les enfants, j’aimerais vous présenter votre père. Il se peut que vous ne vous souveniez pas de lui. » Les Howe eurent une relation remarquablement stable et généralement tranquille qui dura plus de 40 ans, mais où les rôles et les responsabilités de chacun étaient bien répartis : Alice Martha élevait les enfants et s’occupait de la maison pendant que Clarence Decatur, qui gagnait l’argent du ménage, était absent de plus d’une façon.

Avec la fin de la guerre vint l’expansion de l’entreprise de Howe. Le commerce des céréales au Canada demeura son activité principale et la région du Lakehead, son centre, mais, durant les années 1920, la C. D. Howe and Company construisit des élévateurs dans des endroits aussi éloignés que la Grande-Bretagne et l’Argentine. Pour l’architecte Le Corbusier, la forme de l’élévateur à grain était un excellent exemple d’architecture moderne ; il se peut (ou non) qu’il ait eu les constructions de Howe à l’esprit. En 1929, l’entreprise de Howe avait déjà la réputation de produire des élévateurs de plus grande qualité, plus rapidement et à meilleur marché que ses concurrents. C’était probablement la conceptrice d’élévateurs à grain la plus éminente au monde, et ses perspectives d’avenir semblaient illimitées.

L’entreprise n’était pas préparée à la brusque chute du prix du blé qui survint vers la fin de la décennie. Au début, ses effets ne se firent pas trop sentir, puisque les projets d’élévateurs s’étaient accumulés, et que certains ne seraient pas terminés avant 1933. Cependant, les prix du blé ne remontèrent pas, et ceux d’autres produits primaires ou semi-finis, comme le bois d’œuvre, la pâte et le papier, chutèrent aussi. Ces baisses de prix jouèrent un rôle important dans la grande dépression, et elles aident à comprendre pourquoi l’ouest du Canada et, dans une moindre mesure, le nord de l’Ontario furent si durement touchés.

En 1934, l’entreprise de Howe traversait une mauvaise passe. Son personnel se composait de Howe et d’un ingénieur subalterne, John Murray Fleming, et elle œuvrait principalement dans le domaine de l’expertise en assurances. Malgré certains investissements malavisés (dans des obligations péruviennes, par exemple), la sécurité financière personnelle de Howe n’était pas menacée, mais les perspectives d’avenir de son entreprise étaient nettement limitées. Howe s’inquiétait de l’incapacité des gouvernements à trouver un moyen de sortir de la dépression ; entre cette préoccupation et une réflexion sur ce qu’il pouvait faire lui-même pour changer la situation, il n’y avait qu’un pas. Son travail avait toujours été lié à la politique et aux hommes politiques. Les céréales et leur commercialisation étaient des sujets très délicats dans l’Ouest, et une bonne partie de la politique dans les Prairies était centrée sur les céréales, le chemin de fer qui servait à les transporter ou l’argent nécessaire pour les convertir en capital. Howe entretenait des relations amicales avec des membres du Parti conservateur et du Parti libéral, mais, bien qu’il ait fait partie du conseil scolaire de Port Arthur de 1921 à 1925, il refusa, jusqu’en 1934, de s’associer publiquement à un parti ou à l’autre.

Les libéraux agirent les premiers. Sous William Lyon Mackenzie King*, ils étaient dans l’opposition fédérale ; ils avaient donc davantage de liberté que les conservateurs du premier ministre Richard Bedford Bennett* pour choisir des candidats susceptibles de devenir ministres du cabinet. (À Fort William, Robert James Manion* était ministre des Chemins de fer et Canaux.) Norman Platt Lambert*, l’organisateur national du Parti libéral, était un vétéran du commerce des céréales, et une vieille connaissance de Howe. À l’occasion d’un voyage qui l’avait conduit à Port Arthur, en avril 1933, il s’était rendu chez les Howe, un soir après le souper, et cette visite mena finalement à une rencontre avec King à Ottawa, le 20 janvier 1934. Howe fit clairement savoir que s’il entrait en politique en tant que libéral et si son parti l’emportait, il ne voudrait pas perdre son temps à l’arrière-ban. Comme l’écrivit Lambert dans son journal, « La façon de Howe d’aborder la campagne à Port Arthur sembl[ait] être un désir d’[obtenir] un poste garanti au sein du cabinet ! » Aux élections prévues pour le 14 octobre 1935, les chances des libéraux de remporter la victoire étaient excellentes : les tentatives infructueuses du gouvernement conservateur pour lutter contre les effets de la dépression l’avaient rendu extrêmement impopulaire.

Howe l’emporta à Port Arthur ; dans l’ensemble du pays, les libéraux gagnèrent 173 sièges sur 245. King ne manquait pas de matériel pour former son cabinet, mais il avait également beaucoup d’engagements à respecter et d’attentes à combler. La plupart de ceux qui furent choisis étaient des hommes politiques d’expérience ; certains, comme Ernest Lapointe* et Charles Avery Dunning, avaient déjà fait partie de cabinets libéraux. D’autres, comme Charles (Chubby) Gavan Power*, occuperaient leur premier poste ministériel. King devait contrebalancer les intérêts de l’Ontario ; il mit finalement Howe à la tête du ministère de la Marine et du ministère des Chemins de fer et Canaux, en attendant leur fusionnement en un nouveau ministère des Transports. Port Arthur était trop loin d’Ottawa pour effectuer des allers-retours réguliers les fins de semaine et, de toute façon, les fonctions de Howe ne lui permettraient pas de voyager fréquemment à l’extérieur de la capitale. Les Howe achetèrent une luxueuse résidence dans la banlieue de Rockcliffe Park, et ils y habiteraient pendant les 22 années suivantes. Les enfants fréquenteraient différentes écoles privées et publiques. Howe ne fut pas le seul à quitter Port Arthur pour Ottawa : il engagea William John Bennett*, un jeune homme impudent, mais intelligent et efficace, qui avait collaboré à sa campagne électorale, à titre de secrétaire particulier, de chef de son minuscule bureau, et de gardien. Cette nomination s’avérerait judicieuse : Bennett faisait bien son travail, et il permettait à Howe de bien faire le sien.

L’emploi du temps de Howe était très chargé en matière législative. Tout en mettant sur pied son nouveau ministère, il devait résoudre le difficile problème politique de l’administration des ports du Canada, système où régnait le favoritisme. Les libéraux locaux étaient naturellement partisans de l’autonomie des différentes commissions portuaires ; les réformateurs préféraient la centralisation, qu’ils voyaient comme le meilleur moyen de décourager la corruption. Il prit parti pour la réforme, et affronta un torrent d’indignation, autant chez les conservateurs que chez ses collègues libéraux. Ensuite, Howe dut gérer la création de deux nouvelles sociétés de la couronne liées à des nouveautés technologiques du xxe siècle : le voyage aérien et la radiodiffusion. L’aviation commerciale en était à ses débuts, mais, dans un pays comme le Canada, avec ses vastes espaces et sa population peu nombreuse, les facteurs économiques étaient décourageants. Il proposa d’abord une collaboration entre les secteurs public et privé dans le but de créer une compagnie aérienne canadienne, un partenariat entre la Canadian National Railway Company, propriété fédérale, et la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, propriété privée. Le gouvernement fournirait le capital d’exploitation, ce qui, selon Howe, permettrait au gouvernement et à la Canadian National Railway Company d’obtenir la majorité au sein du futur conseil d’administration. Sir Edward Wentworth Beatty*, de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, et James Armstrong Richardson*, de la Canadian Airways Limited de Winnipeg, rejetèrent ce plan. Ils eurent tous deux le sentiment que leurs sociétés avaient été flouées par les décisions du ministre. Howe entreprit de créer, en avril 1937, une entreprise entièrement publique, les Lignes aériennes Trans-Canada. Accompagné d’Herbert James Symington*, qui deviendrait président des Lignes aériennes Trans-Canada en 1941, il inaugura la nouvelle compagnie en prenant, le 30 juillet, un vol éreintant de Montréal jusqu’à Vancouver. Un tel événement ne pouvait se répéter tous les jours, mais c’était un présage des choses à venir dans le domaine de l’aviation. Peu avant le voyage, la radiodiffusion avait été réglementée, et les activités radiophoniques publiques déjà en place avaient été réunies au sein de la Société Radio-Canada. Howe joua un rôle limité mais important dans ces derniers succès, en participant au choix des administrateurs ; la loi d’habilitation fut principalement l’œuvre d’autres personnes.

Le gouvernement de King eut de la chance, car, en 1935, l’économie avait commencé à reprendre de la vigueur. Néanmoins, en dépit de signes encourageants, il dut venir en aide à la plupart des provinces, dont certaines, sinon, auraient fait face à la faillite, en raison des dépenses substantielles pour l’assistance sociale et de la baisse des recettes fiscales. Le taux de chômage restait obstinément élevé, et le prix des marchandises – celui du blé, par exemple – fut très long à se remettre des effets de la dépression. Outre ces difficultés, le gouvernement devait réfléchir à la manière de financer une guerre de plus en plus probable.

En 1938, il était clair qu’un conflit allait vraisemblablement éclater entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne. King et ses ministres appuyaient la politique britannique d’apaisement de l’Allemagne. Le premier ministre devait tenir compte de l’opinion publique, divisée entre les anglophones et les francophones, et empoisonnée par la crise de la conscription, qui avait sévi pendant la Première Guerre mondiale [V. Arthur Meighen]. Depuis cette époque, la province de Québec s’était opposée à ce que le Canada participe à une guerre européenne, mais une détérioration de la situation internationale et le danger croissant que représentait une Allemagne réarmée et hostile alarmaient beaucoup de gens. King comprit que si la Grande-Bretagne entrait en guerre, le Canada anglais donnerait forcément son appui à une participation canadienne ; fait non moins important, Lapointe, le plus puissant personnage politique au Québec, le comprit aussi. Le résultat fut un compromis, généralement accepté, en 1939, par les chefs de tous les partis : le Canada répondrait à une agression allemande et viendrait en aide aux Britanniques en danger, mais il n’y aurait pas de conscription pour le service outre-mer. En se basant sur ces conditions, quand l’Allemagne attaqua la Pologne et que la Grande-Bretagne lui déclara la guerre, le Canada entra dans la lutte, le 10 septembre.

Howe croyait que combattre était inévitable, et il recommanda que le Canada se prépare à mobiliser toutes ses ressources pour l’effort de guerre. Personne ne savait vraiment ce qu’un tel engagement impliquerait, mais, en prévision du pire, le gouvernement adopta un projet de loi, le 13 septembre, afin qu’un ministère des approvisionnements soit créé. Les dispositions de ce projet de loi ne furent pas appliquées sur-le-champ, car on ne savait pas quel équipement serait nécessaire. La Grande-Bretagne serait le principal client, mais son gouvernement, aux prises avec de sérieux problèmes financiers, hésitait à dire ce qu’il achèterait et en quelle quantité. Une mission d’approvisionnement envoyée au Canada mit du temps à agir, ce qui amena Howe à conclure que les fabricants britanniques ne voulaient pas de la concurrence canadienne. La Commission des approvisionnements de guerre, créée le 15 septembre, progressait peu sous la direction mal inspirée du cadre de l’industrie automobile Wallace Ronald Campbell. Après la conquête rapide de la Pologne par l’armée allemande, la guerre connut une période d’accalmie ; ce fut l’époque de ce qu’on nommerait la drôle de guerre.

Howe resta ministre des Transports durant l’hiver de 1939–1940, et il prit part, en tant que ministre régional pour le nord de l’Ontario, aux élections générales de mars 1940. Le résultat fut un autre triomphe pour King et les libéraux, qui obtinrent à la fois un plus fort pourcentage des suffrages exprimés et un plus grand nombre total de sièges qu’au moment de leur victoire de 1935. King avait besoin de cet appui : la guerre cessa d’être drôle lorsque les Allemands attaquèrent le Danemark et la Norvège, le 9 avril, puis les Pays-Bas, le 10 mai, et enfin la France. Le 9 avril, la loi sur l’approvisionnement en munitions, sanctionnée au mois de septembre précédent, entra en vigueur. Le ministère des Munitions et des Approvisionnements fut créé, et Howe en devint le ministre. Dans les années qui suivraient, il serait considéré comme le choix opportun, inévitable, pour diriger l’effort de guerre du Canada dans le domaine industriel, ce que rien ne laissait entrevoir à l’époque. Les libéraux n’étaient pas populaires parmi les hommes d’affaires éminents de Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver. Howe avait beau être connu dans le milieu du commerce des céréales, il ne jouissait pas d’un énorme prestige rue Saint-Jacques ou rue Bay, où l’on croyait que l’industrie de guerre devait être dirigée par des gens d’affaires.

Le nouveau ministre eut la chance de trouver à la Commission des approvisionnements de guerre trois hommes remarquables, qui n’attendaient que lui : Henry Borden, important avocat d’entreprise de Toronto, qui, pour des raisons médicales, était inapte au combat, Robert Alexander Cecil (Red) Henry*, ancien sous-ministre fédéral des Chemins de fer et Canaux et Gordon Wallace Scott, homme d’affaires bien connu de Montréal. Ils formèrent un comité exécutif non officiel, auquel vint s’ajouter, selon la recommandation de Borden, Edward Plunkett Taylor*, financier de Toronto extrêmement actif et plutôt sans scrupules. Sous la direction de Howe, le ministère des Munitions et des Approvisionnements fonctionnait davantage comme une grande société que comme un organisme gouvernemental. Ses dirigeants étaient des hommes d’affaires d’expérience, non des fonctionnaires, et la plupart d’entre eux acceptèrent de travailler à Ottawa en échange d’une paye symbolique d’un dollar, ce qui leur valut le surnom d’« hommes à un dollar par année ». (L’entreprise d’origine de chacun continuait, en général, de leur verser leur salaire.) Le ministère bénéficiait de pouvoirs étendus. Howe pouvait faire pratiquement tout ce qu’il voulait dans l’intérêt de la guerre, y compris saisir des biens privés, détourner des matières de leur usage civil au profit de la production de guerre, et modifier des contrats. Son travail consistait, en gros, à administrer les ressources qui se faisaient rares et à produire du matériel de guerre ; par conséquent, le ministère était divisé entre le secteur du contrôle, dirigé par Borden, et celui de la production, dont Harry John Carmichael* prit finalement la tête, après avoir quitté la firme General Motors of Canada.

Au printemps de 1940, les nouvelles du front étaient extrêmement graves. Les Allemands conquirent les Pays-Bas en mai, et la France en juin. Les Britanniques évacuèrent la plus grande partie de leur armée à Dunkerque, mais perdirent la majorité de leur équipement. Ils avaient besoin de tout le matériel qu’ils pouvaient se procurer, et Howe proposa de le leur fournir. Le fait qu’il n’y avait pas encore de commandes fermes importait peu, dit-il à son comité exécutif à la fin de juin. Ils devaient aller de l’avant comme s’il y en avait. Selon ce que rapporta Borden, Howe expliqua : « D’ici la fin de la guerre, toutes [ces] choses seront nécessaires, alors faisons-le de toute façon. Si nous perdons la guerre, plus rien ne comptera [...] Si nous gagnons la guerre, le coût aura quand même été sans importance, et il aura été oublié. »

Howe avait déjà modifié la structure de son ministère pour la rendre moins hiérarchique et plus dépendante de l’initiative personnelle. Il franchit une autre étape, en juin 1940, lorsqu’il usa de son pouvoir pour créer de nouvelles sociétés de la couronne pour l’achat de matériel et la production de biens. Les trois premières faisaient le commerce de la soie (utilisée pour les parachutes), du caoutchouc et des machines-outils, qui étaient tous des produits rares et achetés à l’extérieur du pays. Howe prit ensuite des mesures afin de s’assurer que seul son ministère ait la gestion de l’équipement destiné aux alliés du Canada. Dès mars 1942, toutes les lignes de communication passeraient par son ministère, et cet arrangement durerait jusqu’à la fin de la guerre.

Tout ne se déroula pas sans difficulté. Le ministre des États-Unis au Canada, Jay Pierrepont Moffat, compara Howe au maître de piste d’un « cirque à trente pistes », où, bien que le spectacle soit excellent, le cafouillage était inévitable : par exemple, il y eut des problèmes dans la production aéronautique, attribuables à des informations contradictoires et des priorités mal définies. Les conseillers financiers du gouvernement s’inquiétèrent de la ponction dans les maigres réserves de change causée par des achats d’équipement essentiel aux États-Unis. À l’automne, le Comité de réquisition en temps de guerre fut créé pour examiner les dépenses du ministère. Harvey Reginald MacMillan*, un magnat de l’industrie forestière établi à Vancouver et nommé à la tête du conseil, était habitué à faire les choses à sa manière, et il désapprouvait les méthodes souvent hasardeuses de Howe. Il laissa savoir qu’il croyait pouvoir faire mieux. C’est ce moment que choisit Howe pour partir outre-mer, dans le but de négocier directement avec ses clients britanniques. Son bateau, le Western Prince, quitta New York le 6 décembre, et fut torpillé par un sous-marin allemand dans la nuit du 13. Scott, qui voyageait avec le ministre, fut tué, mais Howe fut sauvé et conduit à Londres. À son retour, en janvier, il vit que son aventure ne lui avait pas fait de tort sur le plan politique ; les accusations d’administration négligée portées par MacMillan avaient cependant provoqué une crise majeure.

Howe fut souvent considéré par ses contemporains comme un homme politique plutôt maladroit, mais, à ce moment où sa carrière était en jeu, il fit preuve d’une habileté considérable et d’une réelle perspicacité dans sa façon de traiter avec King, le seul homme dont l’opinion comptait. Il convainquit le premier ministre et d’autres membres du cabinet que son ministère n’était pas mal administré, et qu’aucun scandale caché ne menaçait le gouvernement. Puis, le 26 février 1941, il prit la défense de MacMillan à la Chambre des communes, et déclara que, puisque MacMillan avait prêté un serment de discrétion, il était impossible qu’il soit la source de commérages ou de rumeurs. Il fut aussi souligné que MacMillan avait livré ses allégations de mauvaise administration à des ennemis politiques. King conclut cependant que MacMillan était « un traître, pour avoir violé son serment de discrétion, et un conspirateur et une dupe dans les mains de ceux jouant un jeu de conservateurs ». Howe traversa tout cela le plus sereinement du monde. Il dit à MacMillan de prendre la direction de la construction navale à Montréal – c’était à prendre ou à laisser. Ce dernier accepta, ravala ses récriminations et vanterait plus tard les mérites de Howe, qu’il décrirait comme « le plus grand organisateur que le Canada ait jamais connu ». Il n’y eut plus aucun remous au sein du ministère des Munitions et des Approvisionnements. Les conservateurs au sein du ministère, comme Borden, admiraient le ministre, appuyaient son travail et le protégeaient de l’opposition officielle. Cette loyauté reposait en partie sur le fait que, d’un point de vue philosophique, il y avait peu de différence entre les hommes d’affaires qu’il avait nommés et lui.

Dans ses relations avec les travailleurs, Howe fut moins chanceux. Habitué aux syndicats de métiers aux valeurs traditionnelles et politiquement centristes, il n’était pas prêt pour les syndicats industriels qui dominaient les grandes usines du centre du Canada. Il était encore moins préparé aux mouvements ouvriers non officiels comme celui qui ferma l’usine de l’Aluminium Company of Canada Limited à Arvida (Saguenay), au Québec, à partir de juillet 1941. Un arrêt du travail, peu importe sa durée, ferait geler les cuves de fusion à l’usine, ce qui entraînerait des réparations coûteuses et longues, et interromprait un élément important de l’effort de guerre national. Cela avait de l’importance aux yeux de Howe ; pour le reste, il écouta des histoires extravagantes débitées par des dirigeants d’entreprises, qui racontaient que de prétendus ennemis étrangers menaient des travailleurs canadiens-français crédules jusqu’aux piquets de grève. Howe demanda à ce qu’on envoie l’armée ; dans le cas contraire, il quitterait ses fonctions. Le ministre de la Justice, Lapointe, refusa, et dit à King que « Howe [s’était] laissé tromper par l’Alumin[i]um Company » au sujet d’une situation qui avait en fait été précipitée par une mauvaise administration et une communication insuffisante. Howe ne démissionna pas, même s’il fut près de le faire, et il se peut que l’expérience lui ait appris quelque chose, puisqu’il ne répéta plus cette menace de toute la durée de la guerre (en janvier 1946, il serait assez irrité pour faire allusion à sa démission au cours d’une dispute avec King). Les fonctionnaires de son ministère et lui modifieraient progressivement leur attitude vis-à-vis du mouvement syndical. Des représentants syndicaux accéderaient aux conseils d’administration de sociétés de la couronne relevant de Howe, et ses rapports avec les syndicats deviendraient, au pire, polis. Il fallait avant tout éviter l’interruption de la production de guerre et maintenir la réputation de fiabilité du Canada en tant que fournisseur de ses propres forces armées et de ses alliés.

Être attentif aux désirs des Canadiens français était crucial pour le gouvernement de King, dont les membres n’avaient pas besoin qu’on leur rappelle les dégâts provoqués par la crise de la conscription de 1917–1918. Le français ne comptait pas parmi les matières que Howe avait étudiées après l’école secondaire, et ses expériences à la Dalhousie University et dans le commerce des céréales ne l’avaient pas fait entrer en contact avec beaucoup de francophones. Il tenait Lapointe en haute estime, même s’ils n’étaient pas proches. Après le décès de ce dernier, en novembre 1941, King nomma pour lui succéder au poste de ministre de la Justice Louis-Stephen St-Laurent*, que Howe vint à admirer et à respecter pour son esprit de décision et son bon jugement. King utilisa rapidement les services de St-Laurent quand il devait présenter une affaire à Howe, comme lorsqu’il souhaita que Howe prenne la responsabilité de la reconstruction d’après-guerre, en 1944.

La capacité du Canada à approvisionner des alliés était un atout important dans ses relations avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le Canada dépendait des États-Unis pour des produits allant du pétrole et du minerai de fer aux machines-outils ; en échange, le Canada offrait des biens difficiles à obtenir au sud de la frontière. Cette situation fut au centre d’un problème résolu au cours de l’hiver de 1941. Le Canada avait besoin de dollars américains pour acheter aux États-Unis des matériaux qui serviraient à fabriquer des armes destinées à la Grande-Bretagne. Les Britanniques n’avaient pas l’argent nécessaire pour payer ces armes, à moins de bénéficier des conditions énoncées dans le Lend-Lease Bill américain. Howe croyait qu’il serait économiquement désavantageux pour le Canada de dépendre d’un prêt-bail. Au lieu de cela, William Clifford Clark, le sous-ministre des Finances, et lui négocièrent l’accès américain aux produits canadiens sur une base réciproque, et ils ouvrirent la voie à la Grande-Bretagne, afin qu’elle puisse dépenser ses devises américaines pour acheter du matériel qui serait utilisé au Canada. Cette entente compliquée fut ensuite ratifiée par King et par le président Franklin Delano Roosevelt dans les accords de Hyde Park, le 9 avril 1941. Après de légères modifications, ces derniers permirent de maintenir l’équilibre entre les finances et la production de guerre.

Le succès de Howe dépendait de la main-d’œuvre disponible, et plus la guerre s’éternisait, plus elle se faisait rare. Le plein emploi fut atteint dès octobre 1941 ; certains engagements étaient toutefois contradictoires. Le Canada souhaitait déployer une imposante armée de terre, en plus de l’aviation et de la marine, mais, à titre de troisième puissance industrielle parmi les Alliés, il devait également pourvoir en personnel ses usines de munitions. Howe éprouva des sentiments ambivalents, en 1942, lorsque la question de la conscription pour le service outre-mer fut soulevée. Il était pour, en théorie, mais en pratique, il voulait plus de travailleurs au pays, plutôt que davantage de soldats à l’étranger. Inévitablement, il se disputa avec le ministre de la Défense nationale, James Layton Ralston*. En octobre 1944, quand le débat sur la conscription reprit et menaça de diviser le Canada, Howe s’entendit avec la plupart de ses collègues anglophones pour dire qu’il était urgent d’envoyer des renforts à l’armée canadienne, éprouvée, en Europe. Cependant, il n’était pas un chef de file parmi les ministres partisans de la conscription, et il fut très soulagé lorsque « le vieil homme », comme il appelait King, trouva un compromis, en repoussant la conscription jusqu’à ce que le besoin de troupes de remplacement ait diminué.

À la fin de 1944, la guerre s’atténuait. Les hommes politiques avaient commencé à songer à ce que seraient le monde et le Canada une fois qu’elle serait finie. Selon l’opinion générale, la dépression recommencerait. Une telle situation exigerait une administration prudente et une intervention massive du gouvernement, c’est-à-dire une continuation des contrôles mis en place en temps de guerre et de la production dirigée. Howe n’était pas de cet avis. Le Canada avait vécu 15 années de demande différée, et, en raison de la guerre et de l’épargne forcée, les Canadiens avaient beaucoup d’argent à dépenser. Même s’il connaissait le point de vue de son ministre, King croyait que personne d’autre, au sein du cabinet, n’avait les compétences de gestionnaire de Howe et, en octobre 1944, il lui confia la responsabilité de la reconstruction, qui impliquerait de transformer l’économie de guerre. La crédibilité de la politique économique du gouvernement déterminerait le sort du Parti libéral ; bien des choses dépendraient, par conséquent, de la performance de Howe.

Le ministère de la Reconstruction (qui deviendrait le ministère de la Reconstruction et des Approvisionnements) fut le principal lieu de travail ministériel de Howe pendant les quatre années qui suivirent. Sa tâche première fut d’aider l’industrie canadienne à passer de la production de chars et d’avions à celle de réfrigérateurs et d’automobiles. À ceux qui voulaient bien s’adapter au changement, il offrit un « amortissement accéléré » pour réduire leurs impôts, tout en sachant que les profits à venir permettraient au gouvernement de récupérer l’argent perdu à cause de cette diminution. C’était une mesure incitative et c’était, selon lui, tout ce qui était nécessaire. Lorsque des hommes d’affaires se présentèrent à Ottawa pour obtenir des subventions et des contrats assurés, le ministre grogna avec dégoût. « John, je suis désolé de voir que vous vous êtes joint à la brigade de sécurité », s’exclama-t-il devant un vieil ami, John Bertram Stirling. Il fallait réduire l’ingérence gouvernementale, pas l’augmenter.

En vérité, ce n’était pas l’impression qui était donnée aux électeurs. En 1945, au début de leur première campagne électorale de l’après-guerre (Howe l’emporta pour la troisième fois), les libéraux promirent le « plein emploi », qui, du moins le laissèrent-ils croire aux votants, découlerait de leur gestion économique consciencieuse. Un livre blanc sur l’emploi et le revenu préparé par William Archibald Mackintosh*, et publié avec l’autorisation de Howe, analysait le problème et promettait des mesures. (Howe se montra mauvais élève lorsqu’on le mit au courant du contenu du rapport.) Probablement que la plupart des candidats et des ministres libéraux faisaient confiance au contenu du document et s’attendaient à ce que le gouvernement prenne vraiment, d’une manière ou d’une autre, les choses en main. Howe ne leur dit pas à quel point ses attentes différaient des leurs. En se basant sur la promesse de plein emploi et sur les succès du gouvernement en matière de création d’emplois durant la guerre, les Canadiens réélurent les libéraux ; leur majorité, bien que faible, leur assurait un mandat complet de quatre ans.

Howe était optimiste, et avec raison. Au début de 1946, l’économie canadienne avait repris de la vigueur et les contrôles étaient levés les uns après les autres. En fait, il y avait trop de dollars à dépenser et trop peu de produits à acheter. Les prix augmentèrent, mais les salaires en firent autant, aidés par quelques grèves spectaculaires. Le principal problème était un déficit commercial chronique avec les États-Unis, qui donna lieu à une série de pourparlers pendant l’hiver de 1947–1948. Un plan audacieux fut élaboré pour unifier les deux économies – en abolissant, dans les faits, la frontière commerciale entre les deux pays – et créer une union douanière. Howe était au courant de ces discussions et les approuvait. Puis, en mars 1948, King changea d’idée et les négociations cessèrent. Sidéré, un haut fonctionnaire américain demanda des explications à Howe. Il lui répondit qu’il n’y avait pas de quoi s’alarmer : tous les « ministres responsables » à Ottawa appuyaient le projet, et une fois que certaines « considérations intérieures » auraient été écartées, il pourrait reprendre son cours. La plus importante « considération intérieure » était King, très conscient du fait qu’il ne serait bientôt plus en poste, préoccupé par son héritage politique et contrarié par les insinuations selon lesquelles sa décision serait renversée après son départ. Lorsqu’il convoqua son ministre pour lui demander des explications au sujet de ses remarques, Howe protesta qu’il ne s’était pas engagé auprès des Américains et King accepta son démenti. Après tout, écrivit-il dans son journal, « dans les questions de ce genre, Howe est presque un innocent à l’étranger ».

King avait annoncé qu’il quitterait ses fonctions de chef du parti après un congrès en août 1948. Il voulait que St-Laurent soit son successeur ; le fait de passer les rênes à un Canadien français, espérait King, aiderait à cimenter l’unité nationale. St-Laurent accepta à contrecœur d’être candidat, et Howe s’autodésigna chef de campagne. L’enthousiasme de ce dernier complétait la minutieuse mise en scène de King, dont l’objectif était d’assurer à St-Laurent une victoire triomphale, qui rappellerait aux Canadiens la force et les ministres talentueux du Parti libéral. St-Laurent l’emporta facilement. Après son entrée en fonction, le 15 novembre 1948, le nouveau premier ministre retira à Howe le portefeuille de la reconstruction et des approvisionnements, devenu en grande partie inutile, et le mit à la tête du ministère du Commerce.

Le nouvel emploi de Howe n’était pas très exigeant. Le commerce était géré par le sous-ministre, Maxwell Weir Mackenzie, et il y avait peu de place pour des politiques innovatrices. Durant la période où Howe fut en fonction (1948–1957), le Canada resta un pays protectionniste, aux tarifs douaniers élevés. Howe prit en charge la Commission canadienne du blé, les Lignes aériennes Trans-Canada et le dossier de l’énergie nucléaire (qui comprenait l’extraction du minerai d’uranium et la mise au point de réacteurs) et garda le contact avec ses anciens « hommes à un dollar par année », connus aussi comme « les gars de Howe », et qui faisaient maintenant partie de l’élite du milieu des affaires du pays. Tandis que le ministre se tenait au courant de ce qui se passait dans l’économie canadienne très diversifiée, ses employés s’essayaient à la prévision économique, ce qui était assez nouveau.

Comme ministre de la Reconstruction et des Approvisionnements et comme ministre du Commerce, Howe encouragea les investissements dans l’économie canadienne. Il offrit aux entreprises étrangères un milieu stable, prospère, où les impôts étaient relativement peu élevés, en créant par le fait même ce que le prestigieux mensuel de Chicago, Fortune, spécialisé dans les questions d’affaires, décrirait en août 1952 comme un « pays d’homme d’affaires ». Néanmoins, même s’il était partisan de l’entreprise privée et de la non-ingérence de l’État, il s’assura que le gouvernement ait son rôle à jouer sur le marché. Il présida à la vente de blé et l’extraction de l’uranium, et dirigea une entreprise de chalands, une usine de caoutchouc artificiel et une très grande compagnie aérienne qui concurrençait vigoureusement des rivales du secteur privé. Selon Howe, les sociétés de la couronne étaient nécessaires parce que personne d’autre ne pouvait faire le travail ; il aurait pu même ajouter que personne ne pouvait faire le travail aussi bien.

Le rôle important, peut-être dominant, de Howe lui valut une attention considérable, parfois défavorable, de la part de la presse. Il pouvait être impatient, voire irascible, quand on le critiquait à la Chambre. Le ministre eut généralement de la chance ; l’opposition ne savait pas qu’il n’avait pas toujours l’appui du cabinet lorsqu’il faisait un exposé de principe. Par exemple, le 5 décembre 1945, il avait annoncé que le Canada ne se doterait pas d’un programme d’armes nucléaires. Personne ne le contredit et personne ne lui demanda de s’expliquer. Pour Howe, il s’agissait d’une question économique plutôt que philosophique. En novembre de la même année, il avait affirmé que retrancher une somme d’un million de dollars d’un budget d’un milliard de dollars représenterait une économie plutôt mince. « Qu’est-ce qu’un million ? » : ainsi John George Diefenbaker* reformula-t-il la remarque, qui fut citée comme un exemple d’arrogance gouvernementale. James McKerras Macdonnell, député conservateur plus réfléchi, fit observer : « [Howe est] toute une énigme pour moi, parce que je pense qu’il croit en l’énergie, l’initiative privée et toutes les choses de ce genre. Ce qui me préoccupe est que je pense qu’il croit encore bien plus en son pouvoir personnel [...] Le ministre a reçu sa formation en temps de guerre, et je ne crois pas que ce genre de mentalité soit nécessairement bon pour ce genre de travail [celui de ministre de la Reconstruction]. » Les appréhensions de l’opposition avaient toutefois peu d’effet sur l’opinion publique. En 1948–1949, le gouvernement avait le vent en poupe et, en juin 1949, sous la direction de St-Laurent, les libéraux obtinrent une large majorité aux élections générales.

Au printemps de 1951, une possibilité inattendue s’offrit à Howe. Le vicomte Alexander, gouverneur général, allait prendre sa retraite en 1953 et St-Laurent était résolu à nommer un Canadien pour lui succéder. Il pensa d’abord à son vieil ami Howe, qui ne refusa pas lorsque le premier ministre lui proposa le poste. Mais Alexander serait rappelé en Grande-Bretagne au début de 1952 et le ministre du Commerce déciderait à ce moment-là qu’il n’était pas encore prêt à quitter la politique. La charge revint à Charles Vincent Massey*.

Entre-temps, Howe avait eu une autre occasion de faire la preuve de son talent en temps de guerre. La guerre froide avait débuté et, en 1949, le Canada avait joint l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, conçue au départ comme une alliance politique plutôt que militaire. L’effectif des forces armées canadiennes avait été considérablement réduit, les besoins en équipement pouvaient être comblés en puisant dans les réserves constituées pendant la Seconde Guerre mondiale, et il n’y avait pas l’ombre d’un conflit à l’horizon. En juin 1950, cependant, la Corée du Nord, formidablement bien approvisionnée par l’Union soviétique, envahit la Corée du Sud, un geste unanimement condamné par le Conseil de sécurité des Nations unies. Le président américain, Harry S. Truman, décida inopinément de venir en aide à la Corée du Sud et il obtint l’autorisation de l’Organisation des Nations unies d’envoyer une armée en Asie. Les Canadiens appuyèrent son intervention avec enthousiasme et, par conséquent, le pays se retrouva soudainement en guerre. Au début du mois d’août, Lester Bowles Pearson*, secrétaire d’État aux Affaires extérieures, et Brooke Claxton ministre de la Défense nationale, informèrent le cabinet de la probabilité d’une guerre générale ; des avions, des navires et des troupes furent envoyés pour rejoindre une force onusienne sous le commandement des Américains. Cependant, les plans pour la mobilisation industrielle, à l’image de ceux de la Seconde Guerre mondiale et dont Howe était, évidemment, responsable, n’étaient pas complètement mis en œuvre lorsque, avant la fin de l’année, un vent de panique souffla sur les capitales occidentales. À l’automne, les Américains avaient vaincu les Nord-Coréens, mais les Chinois étaient intervenus et avaient défait les Américains. Pendant un certain temps, la catastrophe sembla imminente. Après une visite à Washington, en décembre, Howe déclara : « nos amis aux États-Unis souffrent d’hystérie à un stade très avancé ». Il fut « de retour dans les affaires liées aux munitions de guerre, malgré [son] bon jugement ».

Un projet de loi créant un ministère de la Production de la défense fut adopté en mars 1951. Howe en devint le ministre, tout en conservant le portefeuille du Commerce. Il prit la tête d’un programme de réarmement, qui prévoyait des dépenses de 5 milliards de dollars sur trois ans pour la construction de nouveaux chasseurs à réaction pour l’Aviation royale du Canada, de nouveaux navires pour la marine, et de fusils et de camions pour l’armée. En plus des troupes qui combattaient en Corée, une brigade et une division aérienne furent envoyées en Europe. Davantage d’hommes et d’armes auraient pu être déployés, mais aucune guerre à grande échelle n’éclata. Le conflit s’éternisa plutôt jusqu’à l’armistice, en juillet 1953.

La paix fut conclue juste avant les élections fédérales prévues en août. Les libéraux remportèrent une autre large majorité ; pour Howe, c’était une cinquième victoire à Port Arthur. Il présumait que cette campagne serait sa dernière. « J’avais un accord avec notre chef [St-Laurent], écrirait-il plus tard, selon lequel nous quitterions tous les deux nos fonctions après un an ou deux et donnerions au nouveau chef le temps de s’organiser. Malheureusement, continua-t-il, notre chef changea d’idée. » Howe en fit autant. Il était en partie motivé par un déclin de l’efficacité du premier ministre. À partir de 1954, St-Laurent connut des épisodes de dépression et Howe dut assumer davantage de responsabilités. Il était à la fin de la soixantaine et sa santé était généralement bonne, bien qu’une angine légère l’ait rendu plus irascible qu’auparavant. Quand St-Laurent allait bien, il pouvait tenir son collègue à l’œil ; désormais, ce contrôle n’était plus toujours possible. Les effets se firent sentir, en 1955, pendant un débat difficile sur le prolongement des pouvoirs d’urgence que la Loi sur la production de défense conférait au ministre. Howe ne géra pas la situation habilement, et un projet de loi de compromis fut finalement adopté en son absence. Il considérait les concessions faites comme un signe de faiblesse et eut le sentiment d’avoir été trahi ; des bruits coururent dans la presse au sujet de l’apparente diminution de son influence. Pour sa part, Howe blâma ses collègues plus jeunes, et en particulier Pearson. Le Canada avait maintenant « un gouvernement qui [était] tombé entre les mains d’enfants ».

Howe croyait cependant avoir assez d’énergie et de temps pour mener à bien un vaste projet. Il y en avait eu plusieurs au début des années 1950 : la construction de l’aluminerie de Kitimat en Colombie-Britannique, le développement de mines de fer dans le Nouveau-Québec et le début des travaux d’aménagement de la voie maritime du Saint-Laurent. Il avait à présent en tête un projet qui, espérait-il, permettrait d’accroître la sécurité énergétique du Canada, en reliant les champs de pétrole et de gaz naturel de l’Alberta à la population et aux centres industriels du centre du Canada. Un oléoduc progressait bien et serpentait jusqu’en Ontario en passant par la partie supérieure du Centre-Ouest américain. Un gazoduc, pensait Howe, devrait être construit entièrement au Canada. Il s’attendait à ce que l’entreprise rapporte et encouragea les investisseurs privés à créer une seule grande société. Cependant, même si le projet devait servir les intérêts canadiens, il ne pouvait être réalisé uniquement avec les ressources du Canada ; il fallait de l’argent et des technologies provenant des États-Unis. Les Américains avaient déjà beaucoup investi au Canada, et certains nationalistes canadiens, même au sein du Parti libéral, s’inquiétaient de ce que le pays ait été vendu aux États-Unis. L’opposition n’hésitait pas à se servir des origines américaines de Howe pour expliquer ses politiques prétendument proaméricaines. Le ministre devait tenir compte de l’opinion des nationalistes, même si, en public, il affirmait (et semble vraiment avoir cru) qu’une entreprise située au Canada et qui y faisait des affaires était une entreprise canadienne, quel que soit son propriétaire.

Un consortium appelé Trans-Canada Pipe Lines Limited fut finalement créé, mais les investisseurs en vinrent à la conclusion que le projet ne pouvait être rentable, à moins que des subventions ne couvrent les frais du pipeline qui devait être construit sur le terrain sous-peuplé entre Winnipeg et le centre de l’Ontario. Une série de compromis furent élaborés avec peine. Le gouvernement financerait la portion qui traverserait le nord de l’Ontario. Les investisseurs promirent que lorsque le pipeline aurait été construit et qu’il fonctionnerait correctement, ils mettraient des actions à la disposition des acheteurs canadiens ; ils espéraient qu’à ce moment, Trans-Canada Pipe Lines Limited deviendrait une société à majorité canadienne. L’entreprise voulait que le pipeline atteigne Winnipeg à l’automne de 1956, et elle dut rapidement réserver une certaine quantité de tubes d’acier, dont il manquait à l’époque. La construction débuterait cet été-là, à condition que le gouvernement cautionne le projet. Le cabinet approuva le calendrier le 7 mai. Sur le conseil du leader parlementaire libéral et ministre des Finances, Walter Edward Harris*, le gouvernement appliquerait la règle de clôture, alors rarement utilisée, qui limitait le temps des débats à la Chambre des communes. Les libéraux n’avaient jamais eu recours à cette règle, et il est tout à fait probable que Howe n’en avait jamais entendu parler. Néanmoins, il fut le ministre qui présenta la motion nécessaire, en même temps que son projet de loi sur le pipeline, le 14 mai ; il proposait, de ce fait, de terminer une discussion qui n’avait pas encore commencé.

Ce fut le début du célèbre débat sur le pipeline, qui dura jusqu’au 7 juin, soit juste avant que l’option de Trans-Canada Pipe Lines Limited pour l’achat de ses tubes d’acier arrive à terme. L’opposition savait qu’il y avait une date butoir et, avec à sa tête Stanley Howard Knowles*, de la Fédération du Commonwealth coopératif, elle fit tout ce qu’elle pouvait pour empêcher que le projet de loi ne soit adopté. Le gouvernement, pour sa part, tenta par tous les moyens qu’il le soit. Il y parvint après que le président, Louis-René Beaudoin*, eut enfreint la procédure parlementaire. Le gouvernement avait peut-être remporté le débat et le vote – les conservateurs n’avaient pas d’autre vraie possibilité, même si la Fédération du Commonwealth coopératif proposa la création d’un pipeline nationalisé, mais les libéraux avaient oublié que la politique est aussi un théâtre. Sur ce point, ils furent décisivement vaincus et firent figure de tyrans qui dérogeaient au processus démocratique.

Pour l’instant, l’opposition était dans l’impossibilité de tirer profit de sa victoire rhétorique. George Alexander Drew*, le chef conservateur à la santé chancelante, ne pouvait réunir son parti afin de bloquer d’autres mesures gouvernementales et de forcer le déclenchement d’élections. En décembre, les conservateurs choisirent Diefenbaker pour succéder à Drew. Cet hiver-là, les sondages montrèrent que les libéraux étaient toujours populaires. Il en serait ainsi jusqu’au prochain jour de scrutin. D’autres problèmes existaient néanmoins : l’impossibilité de vendre le blé canadien à cause des surplus de blé aux États-Unis, des subventions et des primes, la crise du canal de Suez de novembre 1956 et un budget mal accueilli au printemps suivant.

À la fin d’avril 1957, le Parlement fut dissous par St-Laurent, qui convoqua des élections pour juin. Howe joua un rôle de premier plan dans la campagne de l’Ouest ; ce rôle était cependant de moins en moins populaire : d’un bout à l’autre du pays, il était vilipendé et appelé le « dictateur Howe ». Les producteurs de blé s’insurgèrent ; l’attitude défensive et fanfaronne de Howe fit perdre au parti ses derniers appuis dans les provinces des Prairies. Éloigné, par la force des choses, de sa propre circonscription, il ne comprit pas, jusqu’à la dernière minute, qu’il pouvait être vaincu, comme il le fut, par un enseignant à l’école secondaire, jeune et charmant, Douglas Mason Fisher, candidat de la Fédération du Commonwealth coopératif. Howe encaissa la défaite du mieux qu’il put. « Il y a tant de choses à faire ! », dit-il à la mère de Fisher le soir des élections. C’étaient là des mots pleins de courage, mais qui étaient, pour l’instant, vides de sens. Pour la première fois de sa vie, à 71 ans, il n’avait rien à faire.

Après que Diefenbaker eut pris la tête d’un gouvernement minoritaire, Howe s’attarda à Ottawa et consola parfois St-Laurent, maintenant chef de l’opposition. Il donna son appui à Pearson, qui fit campagne et remporta la course à la direction du Parti libéral au moment d’un congrès, en janvier 1958. En juin, après avoir brûlé une grande quantité de ses documents, Howe quitta Ottawa pour Montréal, qu’il considérait comme une ville animée sur le plan des affaires. Il occupa le poste de chancelier à la Dalhousie University et devint président du conseil d’administration de la Price Brothers and Company Limited, une entreprise de pâtes et papiers qui appartenait en grande partie à lord Beaverbrook [Aitken*]. Il commença à assister aux offices religieux anglicans pour la première fois de sa vie, principalement pour des raisons sociales. Il n’avait tout de même pas une vie monotone : Beaverbrook et lui se querellèrent, et 1959 et 1960 furent marquées par des batailles de conseil. Au printemps de 1960, il collecta des fonds pour le nouveau chef libéral du Québec, Jean Lesage*, un collègue dans le cabinet de St-Laurent, pour les élections provinciales. À son entière satisfaction, Lesage l’emporta. Howe reçut également un certain nombre de prix et de diplômes honorifiques ; pour de telles occasions, il préparait ses discours avec soin.

Le 31 décembre 1960, Howe et sa femme s’installèrent pour regarder une partie de hockey à la télévision. Se plaignant qu’il ne se sentait pas bien, il alla s’allonger, et mourut peu après d’un arrêt cardiaque.

Clarence Decatur Howe fut un personnage hors du commun dans la vie publique canadienne. Sa réalisation la plus remarquable fut d’établir un lien de façon unique entre le milieu des affaires et le gouvernement ; un tel lien n’avait jamais existé avant son arrivée sur la scène politique et ne put être recréé après son départ, quand devint impossible pour un homme politique d’user de son pouvoir pour diriger, puis pour guider des hommes d’affaires remarquables. Il était avant tout un produit de la Seconde Guerre mondiale, prêt à prendre des risques, qui organisa un effort de guerre industriel extraordinairement complexe, et qui dirigea une génération de cadres très différents et souvent difficiles. Howe soutint ses « gars », qui lui offrirent en retour loyauté et affection. Cette relation dura tant qu’il vécut, à une époque où les objectifs de l’élite des affaires du Canada étaient plus « nationaux » que jamais auparavant, ou qu’à n’importe quel moment par la suite.

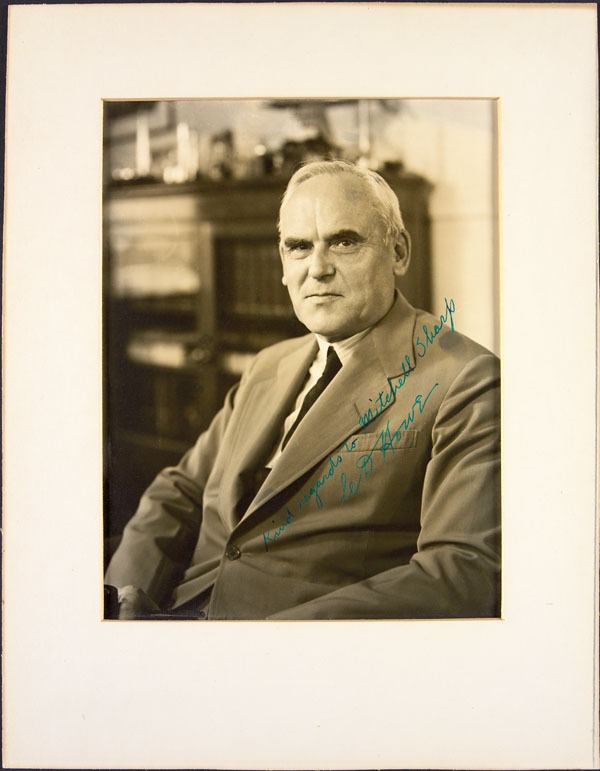

Il existe deux longues biographies de Clarence Decatur Howe. La première, C. D. Howe : a biography (Toronto, 1979), écrite par Robert Bothwell et William Kilbourn, est la biographie autorisée ; l’autre, de Leslie Roberts, s’intitule C. D. : the life and times of Clarence Decatur Howe (Toronto, 1957). Parmi les mémoires qu’ont produits ses collègues, et qui mettent Howe en lumière, l’ouvrage de Mitchell William Sharp, Which reminds me... : a memoir (Toronto, 1994), est le meilleur.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Robert Bothwell, « HOWE, CLARENCE DECATUR », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 18, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/howe_clarence_decatur_18F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/howe_clarence_decatur_18F.html |

| Auteur de l'article: | Robert Bothwell |

| Titre de l'article: | HOWE, CLARENCE DECATUR |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 18 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2009 |

| Année de la révision: | 2009 |

| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |