Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

RADISSON, PIERRE-ESPRIT, explorateur, coureur de bois, pionnier de la Hudson’s Bay Company, né vers 1640, peut-être à Avignon, en France, mort en 1710 en Angleterre.

On connaît fort peu de chose des parents de l’explorateur, de sa naissance et de ses premières années. Dans un affidavit datant de 1697 et dans une pétition rédigée en 1698, Radisson indique qu’il est âgé de 61, puis de 62 ans, ce qui placerait sa naissance en l’année 1636. Cependant un recensement effectué en Nouvelle-France en 1681 lui donne 41 ans. Il semble bien que la famille Radisson soit originaire de la vallée du Rhône, d’Avignon ou des environs. Un dénommé Pierre-Esprit Radisson, probablement le père de notre explorateur, fut baptisé à Carpentras le 21 avril 1590 et l’on sait qu’en 1607 il demeurait à Avignon. Radisson père épousa Madeleine Hénaut, veuve de Sébastien Hayet,

Une fille, née du premier mariage de Madeleine Hénaut, Marguerite Hayet, devait jouer un rôle assez important dans la vie du jeune Radisson. L’adolescent accompagna sans doute sa demi-sœur en Nouvelle-France, ou s’y rendit parce qu’elle s’y trouvait déjà. On sait que Marguerite était à Québec en 1646, année où elle épousa Jean Véron de Grandmesnil. C’était une rude et dangereuse époque, remplie de tensions, pour la Nouvelle-France. La traite des fourrures était sans cesse interrompue par les raids des Iroquois, et le danger régnait même aux abords des habitations. C’est au cours d’une de ces attaques que le mari de Marguerite fut tué. Au mois d’août 1653 elle se remaria avec Médard Chouart* Des Groseilliers, qui devait être par la suite le compagnon de Radisson dans ses explorations de l’Amérique du Nord.

On ignore tout de l’arrivée de Radisson en Nouvelle-France ; il est fait mention de lui pour la première fois lors de sa capture par les Iroquois, peut-être en 1651. Il demeurait à cette époque, comme sa demi-sœur, à Trois-Rivières.

D’après le récit qu’il en fit, Radisson fut amené après sa capture à un village indien situé près de ce qui est aujourd’hui Schenectady, dans l’état de New York. C’est probablement à son jeune âge qu’il dut d’être traité avec bonté. Il est adopté par une famille d’Indiens hautement considérée dans la tribu. Il apprend vite la langue, participe aux expéditions des indigènes et s’adapte très facilement à sa nouvelle existence. À force de ruses sans doute, il finit toutefois par s’échapper, et réussit presque à regagner Trois-Rivières. Il est repris et cruellement torturé, mais sa « famille » indienne le sauve de la mort et il acquiert un nom indien : Oninga. Au printemps de l’année suivante, il participe à une expédition de chasse avec ses amis indiens ; il racontera plus tard avoir rencontré un reptile qui ressemblait à un alligator : « là, sur un arbre, il y avait un serpent à quatre pattes, avec une énorme tête, comme celle d’une tortue, avec un nez s’amenuisant au bout ». Un peu plus tard, en 1653, Radisson participa à une autre randonnée avec les Indiens et alla jusqu’au fort Orange, poste hollandais qui s’élevait sur l’emplacement de ce qui est aujourd’hui la ville d’Albany, dans l’état de New York. Le gouverneur offrit de payer une rançon pour Radisson, mais ce dernier refusa et retourna à son village indien. Il y regretta aussitôt sa décision, s’enfuit et parvint sans encombre au fort Orange. Il y servait d’interprète aux Hollandais lors de la venue d’un jésuite, le père Joseph-Antoine Poncet*. Radisson est alors envoyé en Europe et arrive à Amsterdam dans les premières semaines de l’année 1654. Quelques mois plus tard, il repart pour Trois-Rivières. Il trouva sans aucun doute son beau-frère absent, car celui-ci effectuait à l’intérieur du continent une expédition qui devait durer deux ans.

Le récit du voyage de Des Groseilliers figure dans les Relations des Jésuites, et on y précise que l’expédition comprenait deux hommes. On a longtemps cru qu’il s’agissait de Radisson ; dans ses mémoires ce dernier prétend qu’il accompagnait son beau-frère. Mais la découverte d’un acte de vente, daté du 7 novembre 1655 et signé à Québec par Radisson, prouve bien qu’il n’avait pu prendre part à ce voyage.

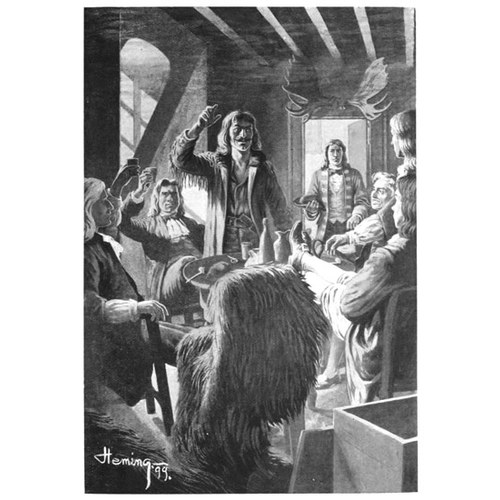

En 1654, durant l’absence de Radisson, la paix avait été conclue entre Français et Iroquois, et en 1657 il accompagne un groupe de missionnaires jésuites dont faisait partie le père Paul Ragueneau* jusqu’à Sainte-Marie de Gannentaa (Onondaga) – mission établie en 1656 par Joseph-Marie Chaumonot* et Claude Dablon* – en pays iroquois, près de l’emplacement actuel de Syracuse, dans l’état de New York. Radisson nous a laissé un récit coloré de cette aventure. Il y décrit le mécontentement croissant des Indiens face aux nouveaux venus. Finalement, les Iroquois décidèrent de se débarrasser de ces intrus. Mis au courant, les Français se préparèrent à quitter les lieux dès le printemps de 1658, mais se rendirent compte qu’il leur fallait cacher avec grand soin leurs intentions aux Iroquois. La connaissance qu’avait Radisson de la psychologie et de la langue indiennes leur fut une aide précieuse. Il nous est parvenu plusieurs récits de l’époque, évoquant les curieux stratagèmes employés par les Français pour tromper les indigènes. Marie de l’Incarnation [Guyart*] écrit qu’ « un jeune Français, qui avait été adopté par un fameux Iroquois, et qui avait appris leur langue, dit à son père qu’il avait songé qu’il fallait qu’il fît un festin à tout manger, et que s’il en restait un seul morceau, infailliblement il mourrait ». Obéissant au message contenu dans le rêve, tous les Indiens vinrent au banquet et absorbèrent religieusement les énormes quantités de nourriture et de boisson qu’on avait préparées à leur intention... et peut-être droguées. Le tintamarre qui s’ensuivit, la musique et les réjouissances empêchèrent les Indiens à demi assoupis d’entendre les préparatifs d’évasion des Français. Le père Paul Ragueneau, qui dirigeait alors la mission, ajoute que « Celuy qui presidoit à la ceremonie, joua son jeu avec tant d’adresse et de bonheur, qu’un chacun vouloit contribuer à la joie publique ». Dans son récit, enfin, Charlevoix* raconte qu’un jeune homme sut si bien charmer les Indiens aux sons de sa guitare que les Français purent s’échapper sans encombre. Il est possible, et même probable, que le jeune héros ait été Radisson.

Radisson fit ensuite un long voyage avec Des Groseilliers jusqu’à l’extrémité du lac Supérieur et dans les régions encore inexplorées à l’ouest et au sud de cette vaste mer intérieure. Ils partirent en août 1659 et revinrent à Montréal le 20 août 1660. Radisson nous a laissé un récit précis et convaincant de ce voyage, des descriptions enthousiastes des régions traversées, et une relation détaillée de ses expériences variées, étranges et souvent fort pénibles.

Le gouverneur, Voyer d’Argenson, avait exigé qu’un de ses hommes accompagne Des Groseilliers et Radisson, mais les deux explorateurs parvinrent à quitter Trois-Rivières sans se faire remarquer. Ils atteignent le lac Supérieur, et de là s’enfoncent à l’intérieur des terres et passent l’hiver en compagnie de réfugiés hurons et outaouais sur les bords d’un lac plus petit, probablement le lac Courte-Oreille ou le lac des Outaouais. Non loin de là se trouvaient des Sioux, dont c’était le pays, et les deux Français entrèrent en relations avec eux : c’était peut-être le premier contact de cette tribu avec des Blancs. Ce fut un hiver rigoureux, avec beaucoup de neige, et la famine décima les Indiens. Radisson raconte que, ne voyant pas les traits émaciés de Des Groseilliers derrière sa barbe, les Indiens en avaient conclu que c’était quelque Grand Esprit qui le nourrissait, mais de « moi qui n’avais pas de barbe, ils disaient que je les aimais, parce que je vivais tout comme eux ».

Le récit de Radisson renferme une excellente description des coutumes indiennes et en particulier une description colorée de la grande fête des morts qui eut lieu au cours de l’hiver de 1659–1660, à laquelle participèrent 18 nations. C’est à cette époque sans doute que les explorateurs acquirent l’essentiel de leurs connaissances sur la géographie des territoires situés entre leur campement et la baie ‘d’Hudson et qu’ils se rendirent compte de « la grande quantité de castors » qu’il y avait dans cette région et plus à l’ouest ; quelques années plus tard, cela leur servit d’argument pour convaincre les Anglais de créer la Hudson’s Bay Company. La fête finie, les deux hommes se rendirent chez les Sioux et y passèrent six semaines. Puis ils revinrent au lac Supérieur au printemps, le traversèrent et abordèrent sur la côte nord pour rendre visite aux Cris. À cet endroit du récit, Radisson intercale un autre récit d’un voyage fictif, à la baie d’Hudson, cette fois. Il était matériellement impossible d’effectuer un tel voyage dans le temps qu’il leur restait, mais, à l’époque où Radisson écrivit ces récits, il désirait faire montre d’une connaissance approfondie du commerce des fourrures et de l’exploration en Amérique du Nord.

L’été suivant (1660), les deux Français, accompagnés d’un grand nombre d’Indiens, quittèrent les rives du lac Supérieur et prirent le chemin de Montréal. Rendu là, Des Groseilliers conclut un accord commercial avec Charles Le Moyne*, et le document signé à cette occasion est daté du 22 août 1660, La Relation des Jésuites de cette même année mentionne que les Indiens, au nombre de 300, arrivèrent à Trois-Rivières le 24 août. Marie de l’Incarnation parle elle aussi de l’arrivée d’une flottille de canots, avec une « manne céleste » de peaux de castors, et ajoute que cela allait sauver la colonie de la ruine.

Une déception attendait les explorateurs triomphants. Radisson raconte les avanies qu’ils eurent à essuyer quand de cupides fonctionnaires confisquèrent une grande partie des fourrures, jetèrent Des Groseilliers en prison et leur imposèrent à tous deux une amende, sans doute parce qu’ils étaient partis pour le pays de l’Ouest sans la permission du gouverneur. Sur ces entrefaites, Des Groseilliers s’embarqua pour la France, espérant y obtenir justice. Déçu, toutefois, il revint en Nouvelle-France. Radisson et Des Groseilliers entreprirent leurs préparatifs pour une nouvelle expédition et, au printemps de 1662, ils s’embarquèrent, disaient-ils, pour la baie d’Hudson. Mais, soit à dessein, soit par la force des circonstances, ils abandonnèrent leur projet de se diriger vers le Nord, et firent voile vers la Nouvelle-Angleterre. On les y reçut mieux que ne l’avaient fait leurs compatriotes et, au cours des deux ou trois années qui suivirent, ils firent au moins deux tentatives infructueuses pour se rendre en navire à la baie d’Hudson. En juillet 1664, les commissaires du roi d’Angleterre, chargés de mission, arrivèrent à Boston. Après avoir interrogé Radisson et Des Groseilliers, ils les persuadèrent de se rendre à Londres, et ceux-ci quittèrent la Nouvelle-Angleterre le 1er août 1665 (ancien style) à bord du Charles, dont le capitaine était Benjamin Gillam.

La lutte pour la suprématie des mers faisait rage, à cette époque, entre l’Angleterre et la Hollande. Marie de l’Incarnation et Ragueneau ont tous deux émis l’opinion que Des Groseilliers ne fut pas étranger à la conquête de la Nouvelle-Hollande par les colons de la Nouvelle-Angleterre ; il se fiait sans aucun doute à la connaissance qu’avait Radisson du pays iroquois et des possibilités que ce pays offrait pour le commerce des fourrures. Quoi qu’il en soit, en quittant la Nouvelle-Angleterre, les deux explorateurs furent victimes des hostilités anglo-hollandaises. Le Charles fut pris par un vaisseau hollandais et pillé. Les vainqueurs jetèrent les papiers de bord à la mer, et débarquèrent passagers et équipage en Espagne. Radisson et Des Groseilliers réussirent très vite à atteindre Londres où on les reçut fort bien, et où leurs frais furent payés par le roi. Mais les deux hommes s’aperçurent très tôt que la vie, dans l’Angleterre des Stuarts, pouvait être aussi violente, dangereuse et pittoresque que dans la contrée sauvage où vivait l’Iroquois : leurs expériences allèrent de la peste et du grand incendie de Londres à la joyeuse vie que menait la cour de Charles II à Oxford.

Jusqu’à présent nous avons dû nous baser presque exclusivement sur le récit que Radisson a fait de sa vie et, si c’est là un texte fascinant, il n’est pas toujours des plus véridiques. Mais à partir de cette période on peut étayer ses récits sur des documents officiels figurant aux archives de la Hudson’s Bay Company qui rendent compte des tentatives faites pour trouver un passage vers le Nord-Ouest par la baie d’Hudson et des efforts déployés pour s’assurer la mainmise sur la partie nord du continent, particulièrement riche en castors.

En 1668, après plusieurs échecs, les hommes qui allaient par la suite fonder la Hudson’s Bay Company armèrent deux vaisseaux, l’Eaglet, avec Radisson à bord, et le Nonsuch, sur lequel Des Groseilliers avait pris passage. Le navire de Radisson subit des avaries au cours d’une tempête et dut retourner, tant bien que mal, en Angleterre. L’explorateur y passa l’hiver suivant à rédiger, sur l’ordre du roi, la relation de ses Voyages. Après avoir terminé ce récit, Radisson entreprit une autre expédition à la baie d’Hudson mais sans plus de succès. Pendant ce temps-là, Zachariah Gillam*, capitaine du Nonsuch et originaire de la Nouvelle-Angleterre (c’était le frère de Benjamin Gillam, capitaine du Charles, et il avait probablement déjà l’expérience de la navigation dans l’Arctique), avait réussi à trouver un passage vers la baie d’Hudson. Au début du mois d’octobre 1669, Des Groseilliers revint de la baie avec une belle cargaison de peaux de castors, ce qui redonna vie au projet de fonder la compagnie. La charte reçut le sceau royal le 2 mai 1670 et, presque aussitôt, le 31 mai 1670, les deux Français mirent une fois de plus le cap sur la baie d’Hudson.

Le navire à bord duquel était Radisson, le Wivenhoe (capitaine Robert Newland), se dirigea vers l’embouchure de la rivière Nelson où un personnage énigmatique, Charles Bayly*, prit possession du territoire au nom de l’Angleterre. Des Groseilliers, à bord du Prince Rupert (capitaine Zachariah Gillam), sur lequel Thomas Gorst* avait également pris place, revint au même endroit que l’année précédente, à l’embouchure de la rivière Rupert. Radisson l’y rejoignit bientôt, à la suite de certaines difficultés qui avaient surgi à la rivière Nelson, notamment la mort du capitaine Newland et des avaries au navire. Mais cette expédition manquée eut des conséquences importantes pour l’avenir : la connaissance de l’endroit que Radisson avait acquise à sa première visite, son intuition de l’importance vitale qu’il y aurait, pour la traite des fourrures, à établir un poste à Port Nelson, tout cela devait être fort utile en 1682, lorsque Radisson tenta d’établir une colonie française à cet endroit. D’un autre côté, ce bref séjour à Port Nelson et la prise de possession officielle par Bayly devaient un jour servir de prétexte à l’Angleterre pour réclamer une grande partie du continent nord-américain.

Leurs allées et venues entre l’Angleterre et la baie d’Hudson, leurs fonctions de conseillers auprès de leurs employeurs pour tout ce qui touchait aux fournitures et au commerce, suffirent à occuper Radisson et son beau-frère jusqu’en 1675. Pendant toutes ces années, on s’inquiétait de plus en plus en Nouvelle-France de l’activité des deux explorateurs et de la Hudson’s Bay Company. L’intendant Talon* avait adopté une politique d’expansion pour compenser les empiétements des Anglais et il envoya dans l’Ouest des expéditions sous le commandement de Cavelier* de La Salle et de Daumont* de Saint-Lusson. Un autre groupe, commandé par Paul Denys de Saint-Simon et par un jésuite, le père Albanel*, s’aventura sur le territoire de la compagnie. En 1675, Albanel, qui était alors prisonnier en Angleterre, persuada Radisson et Des Groseilliers de revenir à la France.

Les deux explorateurs franchirent sans bruit la Manche, une fois de plus, suivis par les commentaires défavorables et les plaintes, adressées à la cour de France, du gouvernement anglais. Les Jésuites leur avaient promis un traitement de faveur, mais la cour de France ne le leur accorda point ; Colbert les renvoya au Canada, où ils pourraient s’expliquer avec Frontenac [Buade*]. Mais le gouverneur se méfiait des explorateurs et de leurs protecteurs, les Jésuites, craignant que toutes les faveurs qu’on leur accorderait ne soient au détriment de La Salle, son protégé. Il fut tout de suite évident qu’il n’y avait rien à attendre de Frontenac, et Des Groseilliers retourna chez lui à Trois-Rivières, tandis que Radisson s’embarquait pour la France.

Radisson arriva en France à une époque de chômage intense. Sans emploi, il chercha aide et assistance auprès d’un puissant personnage qui vivait à l’ombre de la cour, l’abbé Claude Bernou, procureur de La Salle. Il en obtint le poste d’aspirant de la marine et partit avec une expédition commandée par le vice-amiral d’Estrées en 1677 et 1678, et qui avait pour but de s’emparer des colonies hollandaises le long des côtes d’Afrique et dans les Antilles. De ce chapitre de l’histoire de Radisson, il nous reste une seule lettre importante, entièrement de sa main et signée par lui. Après quelques succès, l’expédition se termina par un désastre sur des écueils de la mer des Caraïbes. La plupart des navires sombrèrent et Radisson survécut de justesse, mais perdit tout ce qu’il possédait. De retour en France, il fit une demande d’assistance et reçut de l’argent, mais ne put obtenir le brevet de marine qu’il dit lui avoir été promis.

Colbert avait auparavant fait comprendre à Radisson qu’une des raisons pour lesquelles on l’avait si peu aidé en France, c’est qu’il n’avait pas emmené sa femme en quittant l’Angleterre. Entre 1665 et 1675, probablement en 1672, il avait épousé la fille de Sir John Kirke, de la Hudson’s Bay Company, lequel avait hérité de son père, Gervase Kirke, les droits légitimes à une importante partie du nord-est du continent nord-américain. Nous ne connaissons presque rien de cette femme, pas même son prénom, mais nous savons qu’il ne faut pas la confondre, comme on l’a fait trop souvent, avec une courtisane fort connue à l’époque, Mary Kirke. Déprimé par l’échec de l’expédition aux Antilles, Radisson retourna en Angleterre sous prétexte d’essayer une fois de plus de ramener sa femme en France. Mais Kirke n’autorisa pas sa fille à quitter l’Angleterre. Radisson fit alors quelques démarches pour savoir comment il serait accueilli, s’il revenait au service de la compagnie ; le résultat fut loin d’être encourageant.

À Paris, toutefois, une nouvelle chance s’offrait : en 1681, Radisson avait été pressenti par un marchand canadien, Charles Aubert de La Chesnaye, qui reçut de Colbert l’année suivante une charte pour la traite des fourrures (Compagnie du Nord). Le ministre ne pouvait donner ouvertement son appui au projet, en raison des relations pacifiques qui existaient pour l’instant entre la France et l’Angleterre. Ce caractère officieux de l’affaire ne fit qu’ajouter à la confusion quand l’expédition arriva au Canada. Frontenac refusa d’accorder des permis à La Chesnaye et à Radisson.

Finalement, l’expédition put se mettre en route. Son but principal était de fonder un établissement français à l’embouchure de la rivière Nelson. Faut-il croire que Radisson avait appris, lors de ses récents séjours à Londres, que la Hudson’s Bay Company avait de nouveau formé le projet de fonder un comptoir à cet endroit tant contesté ? La querelle au sujet de Port Nelson ne devait pas toutefois se borner aux Anglais et aux Français : des aventuriers venus de la Nouvelle-Angleterre sous le commandement de Benjamin Gillam (neveu du capitaine du Charles) arrivèrent à la baie vers la fin de l’été de 1682, et chaque expédition prétendit bientôt être arrivée la première à l’embouchure de la rivière et avoir pris possession du territoire. Radisson et Des Groseilliers, qui l’avait rejoint, arrivèrent par la ruse et par la force, ainsi que grâce à une meilleure connaissance de la région et de ses habitants, à en prendre possession. Ils firent de nombreux prisonniers, entre autres le gouverneur de la nouvelle colonie anglaise, John Bridgar*, et acquirent une grande quantité de fourrures pour le compte de la France.

Fiers de leurs succès, ils revinrent à Québec. Là, ils tentèrent d’éviter de payer le quart sur les pelleteries, ce qui leur valut d’être envoyés en France par Le Febvre* de La Barre pour que l’affaire y fût jugée. Ils s’attendaient à être fort généreusement récompensés par Colbert, et furent consternés d’apprendre, en débarquant, que le ministre était mort et que la France se montrait disposée à entendre les griefs de la Hudson’s Bay Company, furieuse d’avoir été évincée. Quel que pût être leur prestige en Nouvelle-France, Radisson et Des Groseilliers n’étaient que des pions sur l’échiquier des intrigues politiques et religieuses qui sévissaient dans l’Europe de la fin du xviie siècle. Des Groseilliers retourna bientôt au Canada et, moins d’un an plus tard, en 1684, Radisson se retrouva au service de la compagnie.

Le retour de Radisson en Angleterre s’effectua avec le concours d’un protestant français, ancien avocat au parlement de Paris, Gédéon Godet. Celui-ci était au service de l’envoyé extraordinaire à la cour de Louis XIV, Lord Preston. C’était un personnage pittoresque, mais pas tout à fait recommandable, et qui souhaitait fort quitter la France où il se trouvait persécuté à cause de sa religion. Il projetait de prendre occasion du retour de Radisson au service de l’Angleterre pour assurer sa fuite, son avancement et le mariage de sa fille. Les deux hommes s’échappèrent, traversèrent la Manche, et Radisson, accueilli avec quelques réserves par la compagnie, fut envoyé incontinent à la baie d’Hudson, « où il devait dominer les Français sans employer la force, et nous assurer la possession tranquille de l’endroit ». Avec un aplomb incroyable, il parvint à persuader son neveu, Jean-Baptiste Des Groseilliers, qui avait été chargé du comptoir établi à l’embouchure de la rivière Nelson (que Radisson avait aidé à conquérir pour la France !) de passer au service de l’Angleterre avec tous ses hommes et une quantité considérable de pelleteries. En quittant la baie pour se rendre en Angleterre, ils échappèrent de justesse à l’attention des navires français qui venaient faire la relève du jeune Des Groseilliers. Les deux Français retournèrent à Londres où se déroula le couronnement de Jacques II, qui avait été gouverneur de la compagnie. L’hiver fut particulièrement rigoureux cette année-là. Par la suite, le fils de Des Groseilliers essaya plusieurs fois de retourner chez les Français, mais échoua à chaque tentative. En 1685, Denonville [Brisay] offrit 50 pistoles de récompense à qui ramènerait Radisson à Québec. En 1687, Seignelay insiste dans une lettre pour que Denonville et Bochart de Champigny ramènent Radisson au service de la France, de gré ou de force. Mais l’explorateur, homme imprévisible, devait finir sa carrière au service de la compagnie.

De 1685 à 1687, Radisson demeure à la baie d’Hudson, et c’est là son dernier séjour au Canada. Au cours de cette période, la compagnie lui donne une autorité considérable sur tout ce qui a trait au commerce. Pourtant, avant son départ en 1687, il s’élève plus d’une querelle entre lui et les autres agents de la compagnie.

Le 3 mars 1685, Radisson avait épousé la fille de Gédéon, Margaret Charlotte Godet, en l’église de St. Martin in the Fields, à Londres. Sa première femme, qui avait eu un enfant, était sans doute morte. En 1687, Radisson retourna en Angleterre où il finit paisiblement ses jours, s’occupant de sa famille, dans la banlieue de Londres.

Lorsqu’en 1684 il était revenu au service de la compagnie, il avait reçu des actions, et plus tard il eut droit à une rente annuelle de £100. Comme on ne lui payait qu’une partie de ce qu’on lui devait, il intenta un procès à la compagnie au début de la dernière décennie du xviie siècle. La Cour de la Chancellerie lui donna gain de cause en 1697, après des années de litige, ce qui prouve une fois de plus sa ténacité, son audace et son astuce. Par la suite la compagnie tint ses promesses. En 1687, Radisson et son neveu furent naturalisés, et cela aux frais de la compagnie.

On ne sait guère comment il vécut après 1700 et jusqu’à sa mort, survenue au début de l’été de 1710. Les seules allusions à Radisson, dans les registres de la compagnie, concernent le paiement de sa rente et les dividendes qu’il touchait. Entre 1692 et 1710, probablement à la suite de la naissance de son cinquième enfant, Margaret Radisson mourut, et Pierre se remaria une fois encore. Sa femme se nommait Elizabeth et ils eurent trois filles qui, dans son testament, sont décrites comme « bien jeunes ». Sa femme lui survécut de nombreuses années, mourut dans la misère et, d’après les registres d’inhumation, fut enterrée à Londres le 2 janvier 1732.

Le 17 juin 1710, Radisson fit son testament, qui existe encore de nos jours à Londres, à Somerset House. Il y parle longuement de sa vie. Il y mentionne sa femme Elizabeth, et aussi les enfants qu’il eut avec ses premières épouses, et « qu’il éleva du mieux qu’il put et à qui il donna divers métiers ».

Entre le 17 juin et le 2 juillet 1710, le vieil explorateur mourut et son testament fut homologué. La compagnie remit la somme de £6 à sa femme, sans doute pour payer les obsèques. On ignore la date exacte de sa mort et le lieu de sa sépulture.

Radisson a été, semble-t-il, un de ces personnages extraordinaires, doués d’un heureux caractère, amoureux de la vie, s’adaptant très facilement et peu encombrés de scrupules religieux, moraux ou patriotiques. Il symbolise tout le pittoresque et la richesse d’une époque d’aventures et d’intrigues, de brutalité et d’imagination. Explorateur-né, il avait non seulement la résistance physique et morale nécessaire à la vie des bois, mais aussi un jugement instinctif et sûr des possibilités qu’offraient certaines régions et certaines routes, sur le plan commercial. Sa connaissance approfondie de la psychologie des Indiens et son enthousiasme spontané devant les beautés de la nature lui ont permis de décrire les terres qu’il découvrait et de faire la chronique de la vie des indigènes. Simple coureur de bois, vivant, chassant, et tuant de compagnie avec les Indiens, il prit part à des affaires internationales, vécut dans les milieux de la cour, et eut l’occasion de converser avec des rois. Tantôt Français et catholique, tantôt Anglais (et sans doute protestant), il se maria trois fois, fut témoin de la peste et du grand incendie de Londres, assista au couronnement de Jacques Il et vit la fondation de la Hudson’s Bay Company. Il passa de rudes hivers dans le grand Nord, et participa à une campagne navale dans les Antilles. Bien qu’il fût un opportuniste, un personnage troublant et, au fond, peu recommandable, on ne peut s’empêcher d’admirer ses multiples talents et son extraordinaire vitalité.

Radisson écrivit le récit de ses voyages au cours de l’hiver de 1668–1669, mais le manuscrit, rédigé en français, s’est perdu. On avait dû toutefois le traduire en anglais dès 1669, car, en juin de cette année-là, un traducteur inconnu – peut-être était-ce Nicholas Hayward, qui devint par la suite le traducteur de la Hudson’s Bay Company – reçut la somme de £5 pour prix de son travail. On a conservé cette traduction qui est de nos jours à la Bodleian Library, à Oxford, avec les papiers de Samuel Pepys. En racontant ses souvenirs, Radisson voulait avant tout faire impression et encourager les hommes qui allaient devenir les fondateurs de la H. B. C. ; aussi modifia-t-il la vérité sans scrupules, ajoutant un voyage fictif à la baie d’Hudson en 1659–1660, et prétendant avoir été le compagnon de Des Groseilliers en 1655. Le style de Radisson est vivant, précis, sauf justement dans ces passages romancés où son imprécision et son manque de clarté le trahissent immédiatement. Une transcription des Voyages et autres écrits de Radisson fut publiée en 1885 : [Pierre-Esprit Radisson] Voyages of Peter Esprit Radisson, being an account of his travels and experiences among the North American Indians, from 1652 to 1684, transcribed from original manuscripts in the Bodleian Library and the British Museum, G. D. Skull, édit. (« Prince Soc. », XVI, Boston, 1885 ; New York, 1943).

Les autres sources manuscrites consultées pour la rédaction de cet article, provenant d’archives françaises, anglaises, canadiennes et américaines, sont mentionnées dans l’ouvrage de Grace Lee Nute, Cæsars of the wilderness, 359–363.

On consultera également : Charlevoix, Histoire de la N.-F.— Marie Guyart de l’Incarnation, Lettres (Richaudeau).— HBRS, V, VIII, IX (Rich) ; XI, XX (Rich et Johnson) ; XXI, XXII (Rich).— JR (Thwaites).— Phil Day, The Nonsuch ketch, Beaver (Winnipeg), outfit 299 (hiver 1968) : 4–17. [g. l. n.]

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Grace Lee Nute, « RADISSON, PIERRE-ESPRIT », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/radisson_pierre_esprit_2F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/radisson_pierre_esprit_2F.html |

| Auteur de l'article: | Grace Lee Nute |

| Titre de l'article: | RADISSON, PIERRE-ESPRIT |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1969 |

| Année de la révision: | 1991 |

| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |