Provenance : Lien

PICKTHALL, MARJORIE LOWRY CHRISTIE, écrivaine et bibliothécaire, née le 14 septembre 1883 à Gunnersbury (Londres), fille d’Arthur Christie Pickthall, arpenteur, et d’Elizabeth Helen Mary Mallard ; décédée célibataire le 19 avril 1922 à Vancouver.

Dès l’enfance, Marjorie Lowry Christie Pickthall manifesta des dons pour l’art, et ses parents l’encouragèrent en lui offrant des livres et des leçons de dessin et de musique. En 1889 ou en 1890, la famille quitta l’Angleterre pour Toronto, où Arthur Christie Pickthall devint contremaître à la station hydraulique municipale, puis dessinateur-électricien. Après avoir perdu en 1894 un garçon encore bébé, les Pickthall reportèrent toute leur attention sur Marjorie, leur unique enfant. Au cours des étés passés dans les îles de Toronto, elle se prit de passion pour les promenades champêtres et s’accoutuma à observer les choses de près. D’un style plein de vie, le journal intime qu’elle tint durant son adolescence témoigne de ses progrès dans la description de la nature. Pendant ses mois en ville, elle fréquenta d’abord la Church of England Day School, rue Beverley, puis à compter de 1899 la Bishop Strachan School, où elle excella en composition et noua de longues amitiés avec d’autres jeunes femmes au tempérament artiste. Parfois, sa santé l’obligeait à interrompre ses activités. Déjà affligée de migraines, elle souffrirait par la suite de problèmes dentaires, oculaires et dorsaux.

En 1898, à l’âge de 15 ans, Marjorie Pickthall avait vendu sa première histoire au Globe de Toronto pour la somme de 3 $. Ce texte, intitulé Two-Ears, parle d’un jeune Iroquois résolu à prouver ses qualités guerrières. On y trouve déjà des caractéristiques de ce que l’écrivaine produirait par la suite en matière de fiction : le texte est fondé sur ce qu’elle imaginait ou avait lu au sujet d’une culture lointaine et met en vedette un personnage masculin en butte à des limites. Mlle Pickthall situerait souvent sa poésie et sa prose dans un contexte amérindien ou canadien-français, de même qu’elle puiserait dans les légendes médiévales, bibliques et celtiques trouvées chez ses poètes anglais favoris : William Morris, Dante Gabriel Rossetti et Fiona Macleod. En 1899, Two-Ears et l’un de ses poèmes remportèrent des premiers prix au concours littéraire du Daily Mail and Empire de Toronto. Cependant, Two-Ears déplut à James Cleland Hamilton, qui envoya à la jeune fille un opuscule écrit par lui-même et paru à Toronto en 1899, Famous Algonquins : Algic legends, peut-être pour corriger l’image négative qu’elle avait donnée de ce peuple autochtone. « Je suis « entrée dans le monde littéraire » pour de vrai », nota-t-elle dans son journal le 4 juin 1900.

Collaboratrice régulière du « Young people’s corner » du Mail and Empire, Marjorie Pickthall fut invitée à écrire aussi dans une rubrique du Globe, le « Circle of young Canada ». En 1900, un hommage au nouveau siècle, O keep the world for ever at the dawn, lui permit de gagner à nouveau le concours du Mail and Empire. Ce poème d’une langue passionnée et empreint de musicalité, où les paysages oniriques chers aux esthètes de la fin du xixe siècle avaient une touche canadienne, attira l’attention de professeurs qui, en donnant leur bénédiction à Mlle Pickthall, lui assureraient une renommée durable. Adversaire du modernisme – et notamment de l’œuvre « étrange et dénaturée » de Henrik Ibsen – ainsi que des formes corrosives du futurisme, elle reprenait le flambeau de l’idéalisme, à la suite des « poètes de la Confédération » [V. Joseph Edmund Collins*], et se démarquait de ces rimailleurs populistes qu’étaient ses contemporains Robert William Service* et Thomas Robert Edward MacInnes.

Dès le moment où les magazines accueillirent cette lauréate de prix littéraires, Marjorie Pickthall était lancée. Après la parution de The greater gift en juillet 1903 dans le premier numéro d’East and West, elle collabora régulièrement à ce périodique torontois pour la jeunesse, parrainé par l’Église presbytérienne. Trois de ses feuilletons seraient publiés à Toronto sous forme de livres, avec des illustrations de Charles William Jefferys* : Dick’s desertion : a boy’s adventures in Canadian forests […] en 1905, The straight road en 1906 et Billy’s hero ; or, The valley of gold en 1908. À un concours de poésie tenu en 1904, The homecomers avait remporté le troisième prix et suscité l’admiration du juge Oscar Pelham Edgar*, professeur à la Victoria University de Toronto. Ce dernier la conseilla sur ses poèmes, qui commencèrent à paraître de façon régulière dans Acta Victoriana, et la recommanda au rédacteur en chef du University Magazine, Andrew Macphail*, de la McGill University de Montréal, qui à partir de 1907 lui réserva toujours une bonne place dans les pages de sa revue. En 1913, il publia 43 de ses poèmes sous le titre de The drift of pinions. Ce recueil plut à la fois au public et à la critique.

Non satisfaite d’avoir remis toutes ses affaires littéraires entre les mains de ces professeurs paternalistes qui, noterait-elle plus tard, « se chamaillèrent joliment » à propos de la publication de The drift, Marjorie Pickthall eut assez de flair pour confier dès 1905 à un agent littéraire new-yorkais (puis à un agent londonien) le soin de placer ses textes de poésie et de fiction dans de prestigieux périodiques américains, notamment le Century, le Harper’s, le McClure’s, le Scribner’s et l’Atlantic Monthly. Elle n’escomptait pas amasser facilement des fortunes grâce à sa poésie. « Être poète dans l’état actuel du marché, c’est comme dire « Comment va votre bec-de-lièvre aujourd’hui ? » », écrivit-elle avec une ironie désabusée à son amie la poète Helena Coleman le 7 décembre 1908. Même si la plupart des critiques ont approuvé l’opinion d’Archibald McKellar MacMechan* – « l’héritage [qu’elle a légué] au Canada est une liasse de vrais poèmes » –, l’ambitieuse auteure se consacra surtout à la fiction dans la décennie très productive qui commença en 1905. Ses poèmes suscitaient peut-être de grands éloges, mais ils payaient peu, alors qu’elle pouvait toucher jusqu’à 150 $ pour ses histoires.

Cette somme représentait quatre mois de salaire à la Victoria University Library, où Marjorie Pickthall, avec l’aide de Helena Coleman, obtint en 1910 un poste de bibliothécaire et d’assistante de recherche. La mort subite de sa mère en février 1910 l’avait dévastée : le travail, croyait-on, l’aiderait à remonter la pente. En plus, il lui fallait un revenu régulier. (Elle ne semble avoir jamais sérieusement envisagé de se marier.) Au printemps de 1912, à cause de ses problèmes de dos et peut-être d’une dépression nerveuse, elle dut prendre un congé de maladie.

Dans le courant de la même année, Mlle Pickthall, qui rêvait de voyager, se rendit en Angleterre, où elle s’intégra à la joyeuse maisonnée de son oncle, le docteur Frank Reginald Mallard, à Hammersmith (Londres). Avec sa petite-cousine Edith Emma Whillier, elle loua un chalet près de Bowerchalke, le Chalke Cottage, où elle passerait ses étés à écrire. Elle y composa d’abord, en 1914, Poursuite joyeuse. Publié en premier lieu chez Methuen à Londres en 1915 sous le titre de Little hearts, ce roman historique lui rapporta tout au plus 15 £ et, malgré des recensions favorables, ne lui ouvrit pas les portes du milieu littéraire de Londres. La publication d’une édition augmentée de ses poèmes, The lamp of poor souls, en 1916, ne mit pas un terme à cette exclusion qu’elle attribuait à sa situation de coloniale. En plus, elle avait perdu contact avec le marché américain.

Au découragement de voir sa carrière littéraire piétiner s’ajoutait l’horreur devant le carnage de la Première Guerre mondiale. En vue de se rendre utile, Marjorie Pickthall suivit une formation en mécanique automobile au cours de l’hiver de 1915–1916. Puis, faute d’avoir pu trouver une place de chauffeure d’ambulance ou de camion, elle s’inscrivit à un cours d’horticulture à l’issue duquel elle passa l’été à l’école, à occuper deux emplois à temps partiel, soit celui de secrétaire de la direction et celui de maraîchère. Cette expérience lui inspira un article, « Women on the land in England », qui paraîtrait dans East and West. Par la suite, elle séjourna avec une autre élève – une femme de six pieds, que l’on connaît seulement sous le nom de Long-John – dans la New Forest du Hampshire, où elle prévoyait situer un roman. De mars à novembre 1917, les deux amies cultivèrent des légumes au Chalke Cottage en vue de les vendre, mais ce fut un échec financier. Sur le plan émotif, cette période combla-t-elle Marjorie Pickthall, dont les lettres pleines d’esprit révèlent une femme qui s’identifiait d’abord à des femmes ? La question reste ouverte.

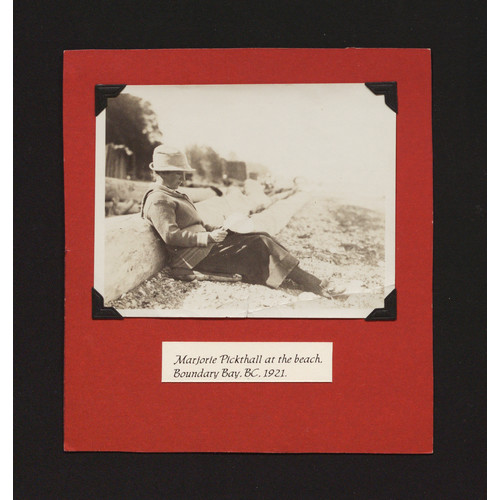

Pendant l’hiver de 1917–1918, Mlle Pickthall travailla comme bibliothécaire adjointe au South Kensington Meteorological Office. Elle dut démissionner en mai 1918 à cause de problèmes de vision que l’été passé au Chalke Cottage ne guérit pas. Néanmoins, de juillet à décembre, elle écrivit 20 histoires dont la moitié étaient vendues dès janvier. Au cours d’une autre période d’intense activité créatrice, de septembre à décembre 1919, elle composa un roman The bridge : a story of the Great Lakes, un drame en vers (The wood carver’s wife) et 16 nouvelles. Atteinte du mal du pays, elle s’embarqua à Liverpool le 22 mai 1920 en payant la traversée avec les redevances de ses publications. Après une seule semaine d’arrêt à Toronto, elle se rendit en Colombie-Britannique avec une amie femme de lettres, Edith Joan Lyttleton. Elle habita dans un chalet de la baie Lang, puis dans une cabane au chalet d’Isabel Ecclestone Mackay [MacPherson] dans la baie Boundary. Là, elle révisa The bridge et fit des recherches en vue d’un autre roman, The beaten man, qui devait se passer dans les régions sauvages britanno-colombiennes. Grivoiseries et traits d’esprit marquèrent son séjour chez Mme Mackay. Une visite d’Arthur John Arbuthnott Stringer en mai 1921 amena les deux femmes à démolir le dernier livre de ce romancier expatrié, The wine of life. « Quelle pitié que des écrivains canadiens se fassent un nom dans le grand monde new-yorkais avec des livres de ce genre », écrivit Mlle Pickthall à Helena Coleman le 12 juin. « Ensemble, Isabel Mackay et moi allons en faire un qui fera ressembler The wine of life à du coca-cola. Il s’appellera « Life’s Envelope ». N.B. et P.S. Voilà une équivoque d’un goût affreux. En page couverture, il y aura de la lingerie en crêpe de Chine noir. »

Publié dans le University Magazine en avril 1920, The wood carver’s wife prend au pied de la lettre la métaphore selon laquelle l’art se crée au prix de la vie. Dans ce conte – ce que Marjorie Pickthall estimait avoir produit de meilleur –, un sculpteur de la province de Québec assassine l’amant de sa femme afin que celle-ci, éperdue de chagrin, lui serve de modèle pour une pietà. Au moyen de la synesthésie, l’auteure illustre sa vision de l’enchevêtrement des domaines humain et naturel, où la maîtrise de soi masculine contraste avec l’épanchement féminin. « Le cèdre savait sans doute […] que je t’aimerais et te sculpterais ainsi », chante le sculpteur à sa femme et modèle. Jouée au New Empire Theatre de Montréal en mars 1921 puis au Hart House Theatre de Toronto, la pièce reçut un accueil enthousiaste de la part des spectateurs et des critiques. Toutefois, l’auteure fut peinée d’apprendre que l’on avait donné plus d’importance au rôle de la femme qu’à celui du sculpteur et qu’un personnage amérindien avait été transformé en « enfant gentillet ». Ce n’est là qu’un exemple du malentendu qui entoure cette œuvre, problème qu’Isabel Mackay a soulevé dans la préface de l’édition de la pièce en livre (1922) en précisant combien les « passions et désespoirs » de The wood carver’s wife étaient liés à la vie de l’auteure. Cette pièce a été par ailleurs reprise par des troupes d’amateurs aussi récemment qu’en 1957. La frustration de voir ses écrits sombrer dans le sentimentalisme, voilà peut-être ce à quoi Marjorie Pickthall songeait en se moquant, dans une lettre à Helena Coleman, des contradictions entre l’« avidité d’expérimenter et l’asservissement à la convention » : « Pour moi, la pire part, c’est d’être une femme, un point c’est tout […] comment diantre s’en sortir ? – en tant que femme ? Un homme, lui, peut aller de l’avant et semer la pagaille sans problème. »

Pour peu que l’on s’intéresse à cette question, on pourra lire aussi The bridge comme une critique des rapports entre les sexes. Ce roman, qui se passe dans les îles de Toronto, met en scène un ingénieur trop égocentrique pour assumer la responsabilité de la mort de son frère et l’amour de sa femme. Le salut lui vient par la remémoration et le dévouement. À tort, Lorne Albert Pierce*, le biographe de Marjorie Pickthall, a parlé de réalisme « balzacien » et déclaré que ce roman « fait date dans la littérature canadienne de fiction » en tant qu’« illustration de la suprême importance de la nature dans ce pays ». De son côté, un lecteur de manuscrits de chez Hodder and Stoughton, la maison d’édition canadienne qui publia le livre en 1922, estimait que The bridge défiait « les lois de la probabilité ». Cette remarque, rétorqua Mlle Pickthall, témoignait d’une méconnaissance de l’« état psychologique » des personnages. Même le critique le plus sympathique, le poète montréalais Alfred Gordon, signala des problèmes de caractérisation. Bien qu’il soit moins le « grand roman canadien » tant attendu qu’une œuvre symboliste sur des choix éthiques – à la manière du Lord Jim de Joseph Conrad, que Marjorie Pickthall admirait –, The bridge marqua un tournant dans sa carrière : les droits de publication en feuilleton se vendirent à l’Everybody’s Magazine de New York pour 1 000 $ et au Sphere de Londres, et des négociations sur les droits cinématographiques s’amorcèrent.

Les notes prises par Marjorie Pickthall en vue de la composition de The beaten man, où elle entendait « mettre le fantastique à la poubelle », font entrevoir une veine plus réaliste. L’écrivaine passa l’hiver de 1920–1921 à Victoria à s’esquinter sur ce roman, en fit lire des extraits à Isabel Mackay et rejeta cinq brouillons. En dépit du changement de perspective, le manuscrit laisse deviner une autre histoire d’homme perdu, de « temps et [de] mémoire », de cœurs remplis d’aspirations. Piquée par une remarque du poète britannique Rupert Brooke – « aucune figure légendaire ne parcourt nos forêts » –, Marjorie Pickthall entendait montrer, dans une intrigue axée sur l’exploitation forestière et les relations interraciales, « le possible avènement de légendes canadiennes, la fabrication du mythe de l’homme blanc ». Au printemps de 1921, elle remonta en bateau la côte ouest de l’île de Vancouver et séjourna dans la lointaine communauté autochtone de Clo-oose. Pendant l’été, elle parcourut l’intérieur de l’île en automobile. Puis elle dut s’isoler dans une clinique de Victoria, tellement à bout de résistance qu’elle ne fut même pas capable de s’occuper de sa correspondance d’affaires. Après son retour à Vancouver en février 1922, on lui conseilla de se faire opérer pour son problème discal. Pratiquée le 7 avril, l’intervention se passa bien. Puis, le 19, Marjorie Pickthall succomba à une embolie. La presse de tout le Canada parla de sa mort et de ses obsèques, tenues en l’église St Mary the Virgin à Toronto. Elle avait nommé son père exécuteur testamentaire, mais léguait toute sa succession à sa tante Laura Mallard, chez qui elle avait écrit une bonne partie de son œuvre. Elle fut inhumée auprès de sa mère au cimetière St James.

Le décès de Marjorie Pickthall éclipsa la parution de The bridge et de The wood carver’s wife. Plutôt qu’à des recensions, elle eut droit à des nécrologies. Sa renommée a donc été fondée presque entièrement sur ses poèmes de jeunesse, qui constitueraient l’essentiel des recueils publiés en 1925, en 1927 et en 1957. Le Boston Evening Transcript déclara en décembre 1922 que ses nouvelles étaient la découverte de l’année ; en général pourtant, on ne s’y intéressait guère. Marjorie Pickthall en avait écrit plus de 200 ; en 1923, à Londres, 24 d’entre elles parurent sous le titre d’Angels’ shoes […], mais le livre se vendit mal. Le titre qu’elle avait proposé, « Devices and desires » (Ruses et désirs) aurait peut-être attiré davantage les lecteurs vers ces histoires nullement romantiques. Dans les meilleures, une atmosphère chargée de symboles entoure de violents incidents auxquels sont mêlés des hommes placés dans des situations extrêmes.

Vantée surtout pour son lyrisme, Marjorie Pickthall a été saluée comme « la voix la plus suave du Canada » et « chantre du spirituel ». Pour sa « perfection technique » en poésie lyrique, on l’a comparée à Charles George Douglas Roberts* et à William Bliss Carman. (Ses seuls propos explicites sur la poétique restent des discussions sur la prosodie dans des lettres à Alfred Gordon, lettres dans lesquelles elle se prononçait contre une application rigide des règles de la scansion.) Le poète Duncan Campbell Scott*, qu’elle aimait beaucoup, trouvait que son œuvre était à son meilleur « entendue de loin », car les « accents de la mélodie » semblaient parvenir en flottant d’un monde intime situé au delà. Selon un plus jeune poète, Edwin John Pratt*, ses vers avaient surtout le mérite d’explorer le pathétique sans tomber dans la sentimentalité. En 1957 cependant, l’éditeur Frederick William Cogswell signala son « obsession de la mort » et déplora les limites imposées par les conventions poétiques de son époque, qui tendaient vers la pénombre celtique plutôt que vers les poètes métaphysiques. La maîtrise du rythme et le judicieux choix de mots créent, dans les meilleurs poèmes de Marjorie Pickthall, des atmosphères soutenues, quoique plusieurs éléments soient démodés : assonance et allitération incantatoires à la manière de Swinburne, mélancolie persistante, épithètes à rallonge, imagerie liée aux bijoux précieux.

La disparition précoce de Marjorie Pickthall la réduisit peut-être au silence « avant qu’elle soit parvenue au zénith de ses possibilités », pour reprendre les termes de Pierce, mais elle facilita sa canonisation dans l’histoire de la littérature canadienne comme on l’écrivait dans les années 1920. À quel degré la placerait-on, tel fut l’objet du débat. Lui devait-on un apport important à la littérature de langue anglaise ? Était-elle un grand poète canadien ? Ou fallait-il simplement, comme le dit Pierce dans sa réévaluation de 1943, la classer au « premier rang parmi les femmes de lettres canadiennes de son époque » ? Pierce, son fidèle champion, ne se contenta pas de lui consacrer une biographie en 1925. Il organisa une exposition en 1943, prépara une nouvelle édition de sa poésie et promut la reproduction de certaines de ses œuvres dans des manuels scolaires. Resurgam, Père Lalement et The bridegroom of Cana, qui figurèrent au programme des écoles ontariennes tout au long des années 1940, convenaient à la « sensibilité romanesque » des jeunes du temps. Le romancier Henry Kreisel raconte avoir pris connaissance des poèmes de Marjorie Pickthall à « un moment important » de sa vie d’immigrant et précise : « [elle a été] la première voix de la littérature canadienne que j’ai entendue ». Quant à Desmond Pacey, il a porté un dur coup à la réputation de l’auteure en 1952 en qualifiant d’« âge du laiton » la période pendant laquelle elle avait écrit et en disant que son œuvre témoignait d’une « maigre expérience directe de la vie ».

Ces jugements divers illustrent à la fois comment on a situé Marjorie Lowry Christie Pickthall dans l’histoire de la littérature canadienne et quels choix historiques s’offraient aux écrivaines de son époque. Le désir, non la mort, était son thème de prédilection. Ce que mettent en évidence de récentes lectures féministes, c’est moins son recours facile à la mythologie classique et biblique que son aptitude à construire le processus poétique dans des formes centrées sur le féminin. En témoigne la manière dont elle a repris l’histoire de Déméter et de Perséphone dans The little fauns to Proserpine et dans Persephone returning to Hades. La critique féministe a aussi reconnu, dans son développement du thème de la fuite hors de l’emprise de la loi par l’imaginaire, une modulation indépendante, féminine, de la poétique décadente fin de siècle. Ces lectures montrent que son œuvre est plus complexe que son héritage ne l’avait laissé supposer. Sans nul doute, parmi tous les écrivains de sa génération, Marjorie Pickthall est celle dont l’œuvre a reçu l’attention la plus constante de la part de la critique.

Les papiers de Marjorie Lowry Christie Pickthall se trouvent dans l’Alice Rothwell coll. et la Lorne and Edith Pierce coll. aux QUA. On trouve aussi une bonne documentation, dont de nombreuses photographies, à la Victoria Univ. Library, à Toronto.

AO, RG 22-305, nos 45548, 98206 ; RG 80-2-0-410, nº 39545 ; RG 80-5-0-829, nº 22353 ; RG 80-8-0-180, nº 22497 ; RG 80-8-0-387, nº 1961.— BAC, RG 31, C1, 1901, Toronto, Ward 5, div. 26 : 3.— GRO, Reg. of births, Brentford, 14 sept. 1883.— St James’ Cemetery and Crematorium (Toronto), Burial records, lot 146, sect. i.— Boston Evening Transcript, 9 déc. 1922.— Catholic Register (Toronto), 27 avril 1922.— Globe, 28 avril 1922.— P. L. Badir, « « So entirely unexpected » : the modernist dramaturgy of Marjorie Pickthall’s The wood carver’s wife », Modern Drama (Toronto), 43 (2000) : 216–245.— Sandra Campbell, « « A girl in a book » : writing Marjorie Pickthall and Lorne Pierce », Canadian Poetry (London, Ontario), nº 39 (automne 1996) : 80–95.— F. [W.] Cogswell, « Marjorie Pickthall », Fiddlehead ([Fredericton]), août 1957 : 38s.— W. E. Collin, « Marjorie Pickthall, 1883–1922 », Univ. of Toronto Quarterly, 1 (1931–1932) : 352–380.— Alfred Gordon, « Marjorie Pickthall as artist », Canadian Bookman (Toronto), 4 (1922) : 157–159.— Henry Kreisel, « « Has anyone here heard of Marjorie Pickthall ? » Discovering the Canadian literary landscape », Canadian Literature (Vancouver), nº 100 (printemps 1984) : 173–180.— J. D. Logan, « The genius of Marjorie Pickthall : an analysis of aesthetic paradox », Canadian Magazine, 59 (mai–oct. 1922) : 154–161 ; une version révisée a été publiée sous le titre Marjorie Pickthall, her poetic genius and art : an appreciation and an analysis of aesthetic paradox (Halifax, 1922).— I. E. Mackay, « Marjorie Pickthall : a memory », dans M. L. C. Pickthall, The wood carver’s wife (Toronto, 1922), 5–7.— A. McK. MacMechan, Headwaters of Canadian literature (Toronto, 1924 ; réimpr., 1974), 221–229.— Desmond Pacey, Creative writing in Canada : a short history of English-Canadian literature ([éd. rév.], Toronto, 1961) ; « The poems of Marjorie Pickthall », dans ses Essays in Canadian criticism, 1938–1968 (Toronto, 1969), 145–150.— Lorne Pierce, Marjorie Pickthall ; a book of remembrance (Toronto, 1925).— E. J. Pratt, « Canadian writers of the past : Marjorie Pickthall », Canadian Forum (Toronto), 13 (1932–1933) : 334s.— D. M. A. Relke, « Demeter’s daughter : Marjorie Pickthall and the quest for poetic identity », Canadian Literature, nº 115 (hiver 1987) : 28–43.— B. K. Sandwell, « The complete Pickthall », Saturday Night, 3 avril 1937 : 11.— Saturday Night, 29 avril 1922.— D. C. Scott, « Poetry and progress », Canadian Magazine, 60 (nov. 1923–avril 1924) : 187–195.— Janice Williamson, « Framed by history : Marjorie Pickthall’s devices and desire » dans A mazing space : writing Canadian women writing, Shirley Neuman et Smaro Kamboureli, édit. (Edmonton, 1986), 167–178.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Barbara Godard, « PICKTHALL, MARJORIE LOWRY CHRISTIE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/pickthall_marjorie_lowry_christie_15F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/pickthall_marjorie_lowry_christie_15F.html |

| Auteur de l'article: | Barbara Godard |

| Titre de l'article: | PICKTHALL, MARJORIE LOWRY CHRISTIE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2005 |

| Année de la révision: | 2005 |

| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |