Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

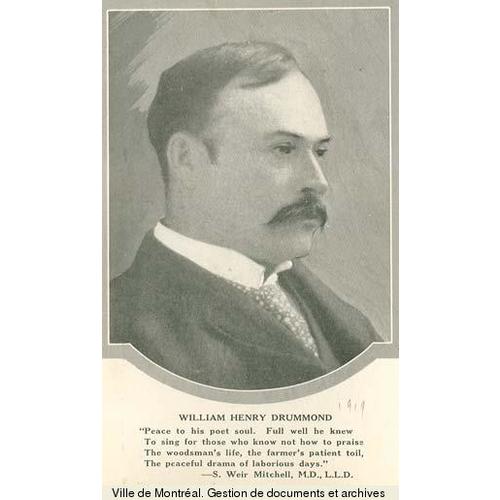

DRUMMOND, WILLIAM HENRY (connu jusqu’en 1875 sous le nom de William Henry Drumm), télégraphiste, médecin, poète, professeur et conférencier, né le 13 avril 1854 près de Mohill (république d’Irlande), fils de George Drumm et d’Elizabeth Morris Soden ; le 18 avril 1894, il épousa à Savanna la Mar, Jamaïque, May Isobel Harvey, et ils eurent trois fils, dont deux moururent en bas âge, et une fille ; décédé le 6 avril 1907 à Cobalt, Ontario.

Aîné des quatre fils d’un officier de la Royal Irish Constabulary, William Henry Drumm passa ses premières années dans le comté de Leitrim. Il fréquenta l’école à Tawley, où ses parents s’étaient installés peu après sa naissance. Dans le courant de 1863–1864, sa famille retourna passer une brève période à Mohill. May Isobel Drummond a raconté que, après avoir été congédié de la police à cause d’une dispute avec lord Leitrim sur « le régime des propriétaires fonciers », George Drumm eut « une attaque de paralysie dont il ne se remit jamais vraiment tout à fait ». Dégoûtés de la situation qui régnait en Irlande et inquiets de l’avenir de leur famille, lui et sa femme décidèrent d’émigrer au Bas-Canada avec leurs enfants. Ils arrivèrent à Montréal pendant l’été de 1864. Drumm mourut en février 1866. Sa famille, privée même de sa petite pension, se retrouva dans une situation précaire.

Pour survivre, Mme Drumm ouvrit un magasin dans la pièce avant de la maison, tous ses fils se mirent à vendre des journaux et, à l’âge de 14 ans, William Henry quitta l’école pour s’initier à la télégraphie. Durant quelques années, il fut télégraphiste à Montréal pendant l’hiver et à Bord-à-Plouffe (Laval), sur la rivière des Prairies, pendant l’été. Il gagnait une cinquantaine de dollars par mois et remettait la quasi-totalité de son salaire à sa mère, qui l’utilisait pour garder ses frères à l’école. En 1875, un cousin l’ayant convaincu que « le nom de Drumm n’était qu’une corruption de Drummond, [leur] ancien nom de famille », il fit changer officiellement son nom et celui de sa mère et de ses frères.

En 1876–1877, Drummond fréquenta la High School of Montreal. Il s’inscrivit en 1877 à la faculté de médecine du McGill College, mais pour diverses raisons, il échoua sa deuxième année. En 1879, il passa à la faculté de médecine du Bishop’s College, qui était à Montréal [V. Francis Wayland Campbell]. C’est là qu’il termina ses études. En 1885, il fit quatre mois d’internat en chirurgie au Western Hospital of Montreal. Ensuite, il pratiqua dans les Cantons-de-l’Est, d’abord à Stornoway, puis à Knowlton. Réinstallé à Montréal en 1888, il ouvrit un cabinet dans la maison familiale.

Les habitudes qui allaient gouverner une bonne partie du reste de la vie de Drummond ne tardèrent pas à se mettre en place. Médecin consciencieux, il se préoccupait de ses malades au point de négliger souvent de se faire payer. Les indices de sa charité abondent dans ses papiers. En 1893, il élargit son champ d’activité en entrant au Bishop’s College : d’abord professeur d’hygiène, il devint en 1894 registraire adjoint et professeur de médecine légale. Il occuperait ce dernier poste jusqu’à l’intégration de la faculté de médecine au McGill College en 1905. En 1895, il devint rédacteur adjoint du Canada Medical Record. Trois ans plus tard, au mois d’août, à l’occasion d’une réunion de la Canadian Medical Association, il lut une communication intitulée « Pioneers of medicine in the province of Quebec ».

Dans ses moments de loisir, Drummond élevait des terriers irlandais et les présentait à des concours. Il était membre actif du Montreal Kennel Club et de l’Irish Terrier Club of Canada. Le plus souvent possible, il allait à la pêche, son sport préféré depuis l’enfance, et à la chasse, bien qu’il n’ait pas aimé tuer des animaux. Il avait une prédilection pour le Laurentian Club du lac la Pêche et pour le St Maurice Club du lac Wayagamac. Le second présentait l’avantage d’être proche des forges Radnor, qu’exploitait la Canada Iron Furnace Company Limited, entreprise dont ses frères George Edward*, John James et Thomas Joseph – tous de futurs hommes d’affaires influents – s’occupaient beaucoup. Drummond demeura attaché à sa mère et à ses frères.

À l’âge de 40 ans, Drummond épousa May Isobel Harvey, Jamaïcaine d’origine dont il avait fait la connaissance au Laurentian Club en septembre 1892. Une fois mariés, ils se rendirent souvent de Montréal à la Jamaïque. En 1895–1896, après le décès de leur premier-né, Mme Drummond passa plusieurs mois à Savanna la Mar. Leur deuxième fils, Charles Barclay, naquit en juillet 1897, à la veille de la publication du livre qui ferait de Drummond l’un des auteurs les plus populaires du monde anglo-saxon : The habitant and other French-Canadian poems.

Drummond avait composé dès la fin des années 1870 ce qui allait devenir son poème le plus connu, The wreck of the « Julie Plante ». À l’époque où il était télégraphiste, son ami le vieux Gédéon Plouffe avait tenté de le persuader de s’éloigner du lac des Deux Montagnes au cours d’une tempête en lui répétant : « An’ de win’ she blow, blow, blow ! » Ces mots, a écrit May Isobel Drummond, « résonnaient avec tant de persistance [aux] oreilles [de Drummond] que, au plus profond de cette nuit-là, incapable de supporter plus longtemps ce leitmotiv, il sauta au bas du lit et nota » les vers qui allaient « lui apporter la renommée ». D’après sa femme, Drummond situa le naufrage sur le lac Saint-Pierre parce qu’il n’arrivait pas à trouver « la moindre rime avec « Lake of Two Mountains ». Grâce à son ingénieux mélange de mots anglais et français, à sa cadence bien marquée, à ses rimes masculines, à son ton tragi-comique et à sa morale simple (« You can’t get drown on Lac St. Pierre / So long you stay on shore »), le poème remporta un succès immédiat. Apparemment, il ne fut publié que plusieurs années après sa composition, mais il circula abondamment sous forme manuscrite et dactylographiée, et on le récitait beaucoup. Au moment de sa parution dans The habitant and other French-Canadian poems, il en existait des adaptations dans lesquelles le naufrage se produisait sur d’autres lacs ou cours d’eau de l’Amérique du Nord, et le nom de son créateur était tellement tombé dans l’oubli que plusieurs contestèrent que Drummond en était l’auteur. De tous ses poèmes, c’est celui-là qui a été le plus souvent reproduit dans des anthologies au xxe siècle.

Drummond avait continué d’écrire à l’occasion des poèmes et des morceaux divers pour les distribuer à des amis. Au début des années 1890, ses vers commencèrent à paraître dans des périodiques canadiens et il se mit à donner des récitals. Quelques années plus tard, encouragé surtout par sa femme et par son frère Thomas Joseph, il préparait un recueil. Le poète Louis Fréchette, dont il avait fait la connaissance en janvier 1896, l’avait fort probablement poussé lui aussi dans cette voie. D’ailleurs, c’est Fréchette qui organisa une rencontre entre Drummond et Emma Albani [Louise-Cécile-Emma Lajeunesse*] lorsque cette grande cantatrice canadienne passa à Montréal en 1896. Drummond lui dédia The grand seigneur, poème mis en musique par Percival John Illsley, et elle l’ajouta à son répertoire.

Le recueil de Drummond ne parut pas en 1896, mais le bruit courait qu’il existait, et il suscitait déjà un certain intérêt. Un éditeur de Chicago, Fleming Hewitt Revell, qui avait lu quelques-uns de ses poèmes et en avait entendu « vanter [d’autres] en des termes des plus flatteurs », demanda au poète, en décembre, de lui soumettre le manuscrit. En fin de compte, Thomas Joseph Drummond se rendit à New York avec le manuscrit, qui comprenait 23 poèmes et plusieurs illustrations de Frederick Simpson Coburn*, et conclut une entente avec la G. P. Putnam’s Sons. The habitant and other French-Canadian poems parut en novembre 1897 avec une introduction en français que Fréchette avait rédigée sur demande. Dans une lettre datée d’octobre 1897, Drummond qualifiait cette introduction de « magistrale » et ajoutait : « Je crois sincèrement à présent que non seulement le recueil se vendra beaucoup mieux, mais aussi qu’il engendrera vraiment beaucoup de bien. »

Dans les premiers paragraphes de sa préface, Drummond définissait le « bien » qu’il visait. Il n’avait pas écrit ses vers pour « donner des exemples d’un dialecte ni ridiculiser qui que ce soit », disait-il. Ayant passé la plus grande partie de sa vie parmi les Canadiens français, il avait « appris à les admirer et à les aimer ». Certes, les lecteurs anglophones pouvaient connaître le Canadien français des villes, mais ils avaient « peu l’occasion de fréquenter l’habitant ». C’est pourquoi il avait « entrepris de dépeindre quelques types ». « Il m’a semblé, précisait-il, que le meilleur moyen d’atteindre mon but était de faire raconter par mes amis leurs propres contes et ce, de la manière qu’ils les raconteraient à des auditeurs anglophones qui ne comprennent pas bien le français. »

The habitant and other French-Canadian poems plut autant au public qu’à la critique. Avant la fin de décembre 1897, il dépassait le cap de la troisième réimpression ; au moment de la mort de l’auteur, le tirage s’élevait à 38 000 exemplaires. Tant dans la presse britannique que nord-américaine, les recensions furent nombreuses et favorables. Les poèmes eux-mêmes devinrent l’objet de commentaires critiques détaillés. On ignore combien au juste les ventes rapportèrent à Drummond, mais la célébrité lui permit de changer de vie, l’y obligea même. Des éditeurs de journaux, de magazines ou d’anthologies lui demandaient sans cesse des poèmes et des textes en prose. La G. P. Putnam’s Sons et d’autres éditeurs lui réclamaient de nouveaux recueils. Des invitations à donner des conférences et à faire des lectures lui parvenaient constamment de divers coins de l’Amérique du Nord.

Drummond faisait de son mieux pour répondre à toutes ces sollicitations. Trois autres recueils parurent chez Putnam : Phil-o-rum’s canoe and Madeleine Vercheres ; two poems en 1898, Johnnie Courteau and other poems en 1901 et The voyageur and other poems en 1905. Tous trois étaient illustrés par Coburn et reçurent un accueil chaleureux. Les deux derniers firent l’objet de nombreuses réimpressions. En plus de ses apparitions publiques à Montréal, Drummond fit plusieurs tournées de conférences aux États-Unis et au Canada. En 1901 par exemple, après avoir assisté en août à une assemblée de la Canadian Medical Association à Winnipeg, il se produisit à Vancouver, à Victoria et à New Westminster. En 1902, il passa une partie de l’été en Grande-Bretagne, où plusieurs écrivains, dont Robert Barr* et Horatio Gilbert Parker*, le reçurent. Si toutes ces activités ne firent pas sa fortune, elles lui apportèrent la gloire et les honneurs. Il fut élu membre de la Royal Society of Literature of the United Kingdom en 1898 et membre de la Société royale du Canada en 1899. La University of Toronto lui décerna un diplôme honorifique en 1902 ; le Bishop’s College ferait de même en 1905.

En août 1904 naquit la fille unique de Drummond, Moira ; en septembre, il perdit son troisième fils, William Harvey, âgé de trois ans. Peu après, dans la nuit de Noël, son petit garçon lui apparut en rêve. Cela lui inspira l’un de ses poèmes les plus célèbres, The last portage, qui parut dans The voyageur and other poems. Les vers suivants présentent la combinaison de dialecte, d’émotion et de mystère à laquelle la meilleure poésie de Drummond doit sa puissance et sa popularité : « An’ oh ! mon Dieu ! w’en he turn hees head / I’m seein’ de face of ma boy is dead – » et « Was it a dream I dream las’ night / Is goin’ away on de morning light ? »

On continuait d’inviter Drummond à se produire en public, mais il semble qu’il était très éprouvé par la mort de son fils, suivie en avril 1906 par celle de sa mère. En 1905, il ferma son cabinet de médecin à Montréal. Jusqu’à son décès, il fit souvent la navette entre Montréal et Cobalt, où lui-même et ses frères avaient des intérêts dans des mines d’argent. Il passa la plus grande partie de l’hiver de 1906–1907 à Cobalt, à combattre une épidémie de variole. Sa santé ne fut pas toujours bonne pendant cette période. Il rentra à Montréal au début de mars, à temps pour accompagner sa femme à New York et à Washington et pour lire We’re Irish yet au dîner annuel de la Société Saint-Patrice le 18 mars 1907. Puis il retourna à Cobalt, où il mourut d’une hémorragie cérébrale. Deux jours plus tard, le 8 avril 1907, on l’inhuma au cimetière du Mont-Royal, à Montréal, après des funérailles à l’église anglicane St George, qu’il avait fréquentée durant la plus grande partie de sa vie.

L’affection qui entourait William Henry Drummond, ainsi que la notoriété et le respect dont jouissait le poète, persistèrent durant des années. Sa veuve édita en 1908 un recueil de 20 poèmes et 2 récits, avec une courte biographie écrite par elle-même et des illustrations de Coburn ; l’ouvrage, The great fight : poems and sketches, parut chez Putnam. Un autre livre, The poetical works of William Henry Drummond, suivit en 1912. Presque jusqu’à la fin des années 1920, Drummond continua de figurer en bonne place parmi les classiques de la littérature anglo-canadienne. Depuis, sa position est bien moins sûre. En 1976 par exemple, Robert Gordon Moyles disait de sa poésie que, en dépit de sa « vaste audience », elle n’était « pas vraiment représentative de son époque » et qu’elle était devenue « surannée ». Déjà écorchée par les modernes qui s’en prenaient à la poésie de la fin du xixe siècle, la réputation de Drummond a souffert aussi parce que l’on craignait que son portrait de l’« habitant » ne suscite du ressentiment chez les Québécois. Pourtant, selon Lee Briscoe Thompson, qui déplorait que Drummond ne figure pas dans la Canadian anthology de 1974, la « mise au rancart » de ce « poète du peuple » était regrettable, car il avait tenté sincèrement de donner forme à un mythe de mosaïque culturelle. Ses poèmes sont dignes d’intérêt non seulement parce qu’ils dépeignent avec affection les Canadiens français des campagnes, mais aussi parce qu’ils évoquent des pensées et des sentiments inhérents à la condition humaine et parce que l’auteur y expérimente une langue unique, une langue canadienne/Canadian.

En plus des volumes de poésie de William Henry Drummond cités dans le texte, un recueil de poèmes choisis et présentés par Arthur Leonard Phelps a été publié sous le titre Habitant poems (Toronto et Montréal, [1959] ; réimpr., 1970). Les poèmes de Drummond ont aussi paru fréquemment sous forme d’anthologies et ont fait l’objet d’une large diffusion dans les périodiques nord-américains, particulièrement vers la fin du xixe siècle et au cours de la première décennie du xxe.

Les McGill Univ. Libraries (Montréal), Osler Library, conservent sous la cote Acc. 439 la majeure partie des papiers Drummond, et, sous la cote Acc. 506, l’enregistrement d’une émission de radio produite par la Société Radio-Canada en 1974 et consacrée entièrement à Drummond. On trouve aussi de la documentation sur le personnage dans plusieurs groupes de documents des AN, et plus particulièrement MG 30, A88.

Dès les années 1890, Drummond a commencé à figurer dans les dictionnaires biographiques ainsi que dans les dictionnaires et les ouvrages d’histoire de la littérature canadienne, par exemple, dans Canadian men and women of the time (Morgan ; 1898), Standard dict. of Canadian biog. (Roberts et Tunnell) et The Oxford companion to Canadian literature, William Toye, édit.(Toronto, 1973) ; il y a aussi un article sur lui dans le DNB. L’ouvrage de J. F. Macdonald, William Henry Drummond (Toronto, [1923 ?]), est le seul qui traite uniquement de ce poète.

Parmi les essais parus sur Drummond, on compte les suivants : L. J. Burpee, « W. H. Drummond : interpreter of the habitant », Educational Record of the Prov. of Quebec (Québec), 61 (1945) : 208–212, réimprimé sous le titre « W. H. Drummond [1854–1907] », dans Leading Canadian poets, W. P. Percival, édit. (Toronto, 1948), 71–78.— R. H. Craig, « Reminiscences of W. H. Drummond », Dalhousie Rev., 5 (1925–1926) : 161–169.— M. J. Edwards, « William Henry Drummond », The evolution of Canadian literature in English [...], M. J. Edwards et al., édit. (4 vol., Toronto et Montréal, 1973), 2 : 94–97.— R. G. Moyles, English-Canadian literature to 1900 : a guide to information sources (Detroit, Mich., 1976), 129–131.— Gerald Noonan, « Drummond – the legend & the legacy », Littérature canadienne (Vancouver), n° 90 (automne 1981) : 179–187.— Thomas O’Hagan, « A Canadian dialect poet », Catholic World (New York), 77 (avril–sept. 1903) : 522–531 ; Intimacies in Canadian life and letters (Ottawa, 1927).— R. E. Rashley, « W. H. Drummond and the dilemma of style », Dalhousie Rev., 28 (1948–1949) : 387–396.— L. B. Thompson, « The shelving of a people’s poet : the case of William Henry Drummond », Journal of American Culture (Bowling Green, Ohio), 2 (1980) : 682–689.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Mary Jane Edwards, « DRUMMOND (Drumm), WILLIAM HENRY », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/drummond_william_henry_13F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/drummond_william_henry_13F.html |

| Auteur de l'article: | Mary Jane Edwards |

| Titre de l'article: | DRUMMOND (Drumm), WILLIAM HENRY |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 13 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1994 |

| Année de la révision: | 1994 |

| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |