VIGER, DENIS-BENJAMIN, avocat, journaliste, essayiste et homme politique, né à Montréal le 19 août 1774, fils de Denis Viger, homme d’affaires et député, et de Périne-Charles Cherrier, fille de François-Pierre Cherrier, décédé dans cette ville le 13 février 1861.

Denis-Benjamin Viger appartient à une famille qui, comme plusieurs autres à la même époque, est engagée dans la voie de l’ascension sociale et parvient même à jouer un rôle social et politique décisif. Son père, Denis, menuisier, devient entrepreneur de construction et se livre aussi à la fabrication de la potasse qu’il expédie en Angleterre. Suivant en cela l’exemple de plusieurs marchands canadiens-français et anglophones, Denis Viger est attiré par la politique et, de 1796 à 1800, il représente le comté de Montréal-Est à la chambre d’Assemblée du Bas-Canada. Par sa mère, une Cherrier, de Saint-Denis-sur-Richelieu, Viger est apparenté aux Papineau. Il est aussi le cousin de Jacques Viger*, qui sera le premier maire de Montréal, et de Louis-Michel Viger*, avocat et un des fondateurs de la Banque du Peuple dont il deviendra le président.

Viger ne vient pas d’une famille nombreuse : il n’a qu’une sœur, Périne, morte en 1820 à 40 ans sans avoir quitté le célibat. Il aurait pu suivre les traces de son père et faire une carrière de petit entrepreneur. Mais, en 1782, celui-ci l’envoie chez les sulpiciens faire ses études secondaires. Il complète sans difficulté son cours au collège de Montréal et il opte par la suite pour la profession recherchée d’avocat. De 1794 à 1799, le jeune Viger poursuit sa « cléricature » chez Louis-Charles Foucher, solliciteur général de la province depuis 1795, ensuite chez Joseph Bédard, avocat de Montréal et frère de Pierre-Stanislas Bédard*, et la termine chez Jean-Antoine Panet*, alors président de l’Assemblée. Lorsqu’il est reçu avocat le 9 mars 1799, il a non seulement appris le droit mais il est contaminé par le virus de la politique. Aussi a-t-il le goût de servir !

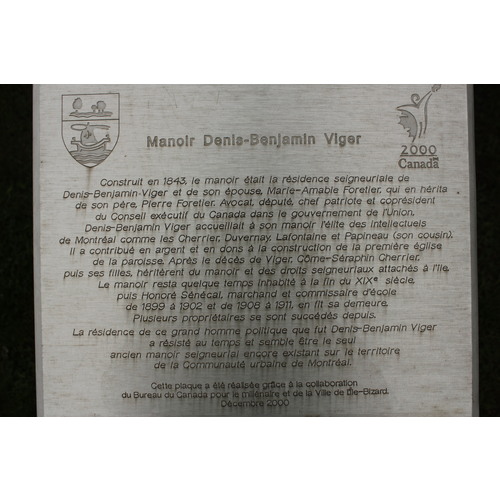

Viger est un jeune avocat sérieux, intellectuel, idéaliste, timide et qu’on juge souvent ennuyant et maladroit. Contrairement à Pierre-Stanislas Bédard, avec qui il possède des liens de parenté psychologique, il n’en est pas pour cela dénué du sens des affaires. Après 11 années de pratique du droit, on le dit « à son aise quant à la fortune ». Mais est-ce bien l’importance de sa clientèle qui est responsable de cette honnête aisance ? Nous en doutons. Toujours est-il qu’en plus de pouvoir compter sur l’aide paternelle pour son établissement, il épouse en 1808 Marie-Amable Foretier, âgée de 30 ans et fille de Pierre Foretier*, ancien commerçant de pelleteries et seigneur. Les Viger n’auront qu’une fille qui mourra prématurément en 1814, à l’âge de 8 mois. De 1816 à 1842, la succession de Pierre Foretier, dont Mme Viger est une des légataires et qui est administrée par Jean-Baptiste-Toussaint Pothier*, fait l’objet d’un interminable procès compliqué par la faillite de Pothier. En 1842, Mme Viger peut prendre possession de la seigneurie de l’Île-Bizard, propriété de son père. À la mort de sa mère en 1823, Viger hérite de la fortune familiale qui inclut 5 maisons et 47 arpents de terrain dans le faubourg Saint-Louis. Dès lors, le nom de Viger figure parmi la liste des plus grands propriétaires fonciers de la ville de Montréal. Lorsque Viger donne des terrains pour l’établissement de son cousin, Mgr Jean-Jacques Lartigue*, des malins mettent en doute son désintéressement et lancent la rumeur que ce geste généreux vise à faire augmenter la valeur des emplacements qu’il possède dans les environs. Cette fortune que Viger gère avec soin, et qu’il accroît, semble d’abord et de plus en plus assise sur la propriété foncière et s’alimente de moins en moins aux gains réalisés dans la pratique de sa profession. L’amour de la propriété foncière qui habite Viger a des côtés tangibles qui lui procurent des ressources que n’ont pas la plupart des autres chefs patriotes également amoureux de la terre. Qu’il en soit arrivé plus tard à confondre ses propres intérêts et ceux du groupe qui l’entoure avec ceux de la nation, ne signifie pas que toute la carrière de Viger se ramène simplement à une affaire de gros sous. Viger est aussi un bourgeois qui, par ses idées et ses aspirations, tend à se rapprocher de l’aristocratie que pourtant il condamne.

Viger est par surcroît un jeune avocat qui a le goût des idées, des théories, il éprouve le besoin intense de les communiquer par écrit et il est ambitieux. Il ne se contente pas d’acheter des livres – à la fin de sa vie, sa bibliothèque contient plus de 3 000 volumes –, il est également un lecteur avide. Il est certain qu’il n’aurait pu se réaliser complètement en menant l’existence d’un rentier et d’un homme cultivé. Très tôt, l’activité intellectuelle de Viger est dominée par l’intérêt qu’il prend aux questions politiques. Ses premiers textes publiés dans la Gazette de Montréal, alors journal francophone, datent de 1792. Ses publications, son association avec de nombreux journaux et l’appui financier qu’il leur donne, même quand il n’est pas le propriétaire, témoignent de la polarisation de sa pensée et de son action autour de la chose politique et de la question nationale. La publication en 1809 de ses Considérations [...] exprime bien ses préoccupations politiques et la nature de son engagement. Aussi Viger n’attend pas le moment de la réussite professionnelle et le succès dans les affaires pour se lancer dans la politique active : en 1804, il tente vainement de se faire élire député ; mais il ne renonce pas et, quatre ans plus tard, il est élu dans le quartier Ouest de Montréal et entre à l’Assemblée en même temps que son cousin Louis-Joseph Papineau*. Viger amorce alors une longue carrière politique qui ne prendra fin qu’en 1858. Il fait partie de la première recrue d’hommes politiques professionnels.

Viger, membre des professions libérales montantes, entre dans la vie politique au moment où l’idéologie nationaliste et les partis politiques sont en train de prendre forme dans le Bas-Canada. Comme Pierre-Stanislas Bédard, il est un fervent admirateur des institutions parlementaires anglaises et de l’heureux équilibre qu’il y trouve entre les trois principes traditionnels de gouvernement : le principe monarchique, le principe aristocratique et le principe démocratique. Son admiration pour les institutions britanniques et pour la Grande-Bretagne est certes dictée par des considérations théoriques, par son hostilité à l’égard des excès de la Révolution française et par sa répulsion à l’endroit des Américains et de leurs institutions ; mais elle repose aussi sur d’autres motivations. Comme Bédard, il a le sentiment que la nation canadienne-française est menacée par les agissements des marchands anglophones et par l’immigration américaine et que ces circonstances, autant que les tensions militaires, mettent davantage en valeur le rôle de la métropole et des institutions britanniques en tant que cadres protecteurs de la nationalité canadienne-française. Ces institutions, pense-t-il, favorisent l’épanouissement de la culture canadienne-française, dont le sort est lié à la préservation de l’Ancien Régime et à la promotion des élites francophones. Lorsque arrive la guerre de 1812, Viger, à l’instar des classes moyennes et des élites francophones et anglophones, participe au mouvement de solidarité nationale et impériale qui s’exprime contre l’envahisseur américain. Nommé lieutenant de milice en 1803, Viger est promu capitaine lors de la guerre de 1812. Élevé plus tard au rang de major, il se retirera de la milice en 1824 pour raison de santé.

Le parti canadien auquel Viger se rallie est une formation politique dont le centre de décision se situe d’abord à Québec et dont le leadership est québécois. À cette époque, la région de Québec est celle où les facteurs socio-économiques qui stimulent la progression du nationalisme jouent avec le plus de force, autant au niveau des classes moyennes canadiennes-françaises que des milieux paysans. C’est là aussi que le radicalisme de la pensée et de l’action est le plus manifeste. À cet égard, les Montréalais semblent en retard. Il faut dire aussi que l’implantation du parti canadien est compliquée par la rivalité Québec-Montréal. Viger appartient à un groupe d’hommes politiques montréalais qui non seulement souffrent de la suprématie des Québécois mais qui déplorent les tendances trop extrémistes de Bédard et de son entourage. L’emprisonnement de Bédard et des autres rédacteurs du Canadien en 1810, malgré les fureurs qu’il inspire contre le gouverneur sir James Henry Craig*, ne semble pas avoir horrifié autant qu’on le croit, ou qu’ils veulent bien le laisser croire, ces éléments montréalais. Le retrait de Bédard de la politique déclenche alors une longue et âpre compétition pour le leadership du parti canadien, qui, en fait, dure jusqu’en 1827 et dont les Montréalais sortent gagnants. C’est seulement à cette date que la victoire de Papineau est définitivement acquise.

Les candidats à la succession de Bédard sont nombreux surtout dans la région de Québec. Même si le gouverneur sir George Prevost* parvient à rallier le parti canadien, et à obtenir son appui en tout ce qui concerne l’effort de guerre, il n’empêche que la lutte pour le leadership du parti se poursuit sourde ou ouverte selon les circonstances. C’est de l’entourage immédiat de Bédard, parmi ses amis anglophones considérés presque comme des « vrais Canadiens » par le chef québécois, qu’émerge un premier successeur. En effet, Bédard entretient des rapports très étroits avec John Neilson*, Andrew* et James Stuart*. Ce dernier, brillant avocat, orateur éclatant, fort ambitieux, frustré dans ses désirs d’avancement rapide par le gouverneur Craig, reprend à son compte, mais en utilisant une stratégie différente, la politique de Bédard. Au lieu de soulever comme son prédécesseur la question de la responsabilité ministérielle dans une large perspective constitutionnelle, il met en œuvre la technique de l’impeachment contre les juges Jonathan Sewell* et James Monk* : non seulement il les accuse d’avoir usurpé l’autorité législative et d’avoir abusé de leurs fonctions, mais il insiste sur les méfaits de Sewell en tant que conseiller du gouverneur Craig. Même si Stuart habite Montréal et possède d’importants appuis dans la région, il ne parvient pas à vraiment s’imposer comme chef de parti. Les Montréalais n’acceptent pas de voir leur parti, un parti nationaliste, dirigé par un anglophone et un radical.

Viger a-t-il songé à cette époque à se hisser à la direction du parti ? Cela ne serait pas surprenant, car l’homme ne manque pas d’ambition. Viger, que ses adversaires politiques qualifient de « long speech and long nose », est un homme respecté mais qui manque de couleur et de confiance en soi. Aux yeux de ses amis qui le comparent au jeune et arrogant Papineau, il ne fait pas le poids. La montée du leadership de Papineau se dessine à un moment où, à cause de l’instabilité du parti et des circonstances, une politique radicale paraît dangereuse. Le parti n’a pas la force nécessaire pour affronter, comme en 1810, le gouvernement, le parti des marchands, le clergé et la noblesse. Une politique de conciliation avec les classes dirigeantes canadiennes-françaises est indispensable. D’ailleurs le clergé sent de plus en plus le besoin de diversifier ses appuis. Cet objectif du parti canadien consistant à rallier tous les groupes qui, selon ses dirigeants, constituent la nation, n’exclut pas la recherche d’appuis parmi les anglophones. Car, à partir de 1815, l’augmentation très rapide de la population anglophone dans les villes, conséquence de l’immigration, risque avec le temps d’enlever au parti canadien ses racines urbaines et de le faire passer pour un parti à idéologie et à racines rurales exclusives. Papineau, même s’il appartient à la faction montréalaise du parti qui devient de plus en plus influente à mesure que le centre des tensions socioéconomiques et ethniques se déplace vers Montréal, est obligé pour s’imposer de tenir compte de toutes ces variables. Ses succès initiaux sont sans doute attribuables à ses dons personnels et aux circonstances particulières qui lui valent l’appui de certains gouverneurs : en 1815, il est élu président de l’Assemblée législative et, trois ans plus tard, il commence à émerger comme le successeur modéré et réformiste de Bédard ; mais l’homme semble avoir eu un sens assez remarquable de l’opportunité et de l’évolution. L’idée de responsabilité ministérielle, en tant qu’objectif avoué de la lutte politique, est mise de côté temporairement et remplacée par la question des subsides, qui devient l’agent polarisateur de l’action politique. Dans le but d’attirer le vote des Irlandais catholiques, des anglophones libéraux et de conserver ou conquérir l’appui des Québécois, il se lie intimement avec John Neilson qui devient le lieutenant de Papineau dans la région de Québec. Comment définir le rôle de Viger dans ce contexte, si ce n’est par rapport au leadership dans la région de Montréal ?

Incontestablement, Viger participe à la haute direction du parti canadien. Il se situe peut-être pendant longtemps au premier rang parmi les définisseurs de l’idéologie. Son importance dans l’élaboration des stratégies à la veille des sessions et des campagnes électorales est sans doute très considérable. À ce niveau, Viger avait compris le rôle capital des journaux dans la diffusion des idées, des programmes et des slogans. Dans la chambre d’Assemblée, il est non moins actif, que ce soit dans les débats, au risque d’endormir son auditoire, que ce soit le plus souvent dans les comités de la chambre. Viger est présent et il l’est surtout lorsqu’il s’agit de défendre les institutions d’Ancien Régime : le régime seigneurial, la Coutume de Paris, les droits et les privilèges de l’Église. Son hostilité à toute réforme fondamentale en ces domaines et à l’établissement de bureaux d’enregistrement est parmi les plus vigoureuses. Dans la querelle au sujet de la création du diocèse de Montréal, conflit qui oppose Mgr Lartigue, les évêques successifs de Québec et le clergé canadien-français aux sulpiciens qui tendent à se coller au gouvernement, Viger devient un des principaux propagateurs du mythe du bon clergé national. Non seulement il supporte la cause de Lartigue mais il agit comme agent de liaison entre l’évêque de Montréal et la haute direction du parti canadien. Ce rôle d’intermédiaire entre ses deux cousins, il le continue même après 1830, lorsque les rapports entre le clergé et le parti se détériorent.

Après 1815, l’influence de la faction montréalaise du parti canadien, dont Viger est un des principaux animateurs sur le terrain, augmente continuellement, ce qui ne veut pas dire que les Québécois aient perdu tout espoir de recouvrer le leadership. On le voit bien lors de la crise de l’union de 1822. S’il est un événement qui cristallise les consciences, c’est bien celui-là. Les nationalistes canadiens-français, les défenseurs de l’ancien régime social (seigneurs, clercs, membres des professions libérales), les anglophones libéraux, les Irlandais catholiques participent à un mouvement d’opposition massive au projet d’union des Canadas. Dans chaque district, des comités chargés de mobiliser la population, de rédiger des adresses, de faire signer des pétitions et de choisir des délégués sont établis. Viger est, après Papineau, le leader le plus en vue, si bien que les promoteurs du projet d’union donnent le nom de Vigerie au mouvement d’opposition. Viger combat par la plume et la parole. Il aide le docteur Jocelyn Waller* à lancer, en octobre 1822, le Canadian Spectator qui canalisera l’opposition et prononce, le 7 octobre, sur le Champ de Mars un discours antiunioniste qui enflamme son auditoire. Malgré une situation jugée critique, l’unanimité est acquise d’une façon pénible lorsqu’il s’agit de procéder au choix des délégués qui doivent porter les requêtes en Angleterre. Les Québécois ne veulent pas que les décisions soient imposées par les Papineau et les Viger. Finalement, John Neilson, « un bon Anglais », au dire de Papineau, Pierre-Stanislas Bédard, alors juge et qui sera incapable d’obtenir son congé, et Louis-Joseph Papineau rallient les suffrages des différentes factions locales.

Le départ de Papineau, président de l’Assemblée et chef du parti, donne lieu à une relance de la rivalité Québec-Montréal. Les Québécois entendent bien mettre son absence à profit afin de récupérer leur domination du parti. Viger aurait bien aimé, pour sa part, devenir le président de l’Assemblée et, peut-être, émerger comme un éventuel leader. Mais il se heurte à une autre faction montréalaise dirigée par Louis Bourdages*, de sorte que le Québécois Joseph-Rémi Vallières* de Saint-Réal est élu à la présidence de la chambre, alors qu’Andrew Stuart semble agir en tant que chef intérimaire. Après le départ de ce dernier pour l’Europe, Vallières de Saint-Réal assume et tient à assumer le plus longtemps possible les deux fonctions. À son retour, Papineau ne peut que constater que les Québécois maîtrisent la scène politique. Il songe même à se retirer de la vie publique. Mais la crise de l’union avait contribué à accroître le prestige de Neilson et de Papineau. Aussi ce dernier n’éprouve aucune difficulté, le moment venu, à reprendre son rôle de leader. Sa position s’en trouve même considérablement affermie. Vallières de Saint-Réal fera comme Bédard : il acceptera un poste de juge.

L’intensification de la lutte à l’époque de Dalhousie [Ramsay*] autour de la question des subsides favorise d’autres leaders montréalais dont l’influence à certains égards surpasse celle de Viger. Ainsi, Augustin Cuvillier*, encanteur, marchand et grand propriétaire foncier, devient dans les circonstances l’expert financier du parti canadien. D’ailleurs Cuvillier a des ambitions et, le succès aidant, il vise haut. Ses déceptions n’en seront que plus vives le jour où la question des subsides aura perdu l’essentiel de sa signification. Mais, en attendant, il monte et s’affirme. Après le grand succès électoral de 1827, Papineau décide d’avoir la tête du gouverneur Dalhousie et reprend le scénario de 1822 : la constitution de comités régionaux, la signature de pétitions dans toutes les localités et la nomination par ces comités de délégués chargés de transmettre et de soutenir le point de vue du parti en Angleterre. Encore une fois, Neilson est choisi tandis que Cuvillier et Viger lui sont adjoints. Chose significative, le choix définitif de ces trois délégués a lieu à Montréal lors d’une assemblée tenue le 24 janvier 1828. Cette mission arrive en Angleterre en mars, dans des circonstances on ne peut plus favorables. L’idée de réforme est dans l’air et, à l’occasion d’une entrevue avec William Huskisson, secrétaire aux Colonies, celui-ci annonce aux trois délégués la mise sur pied d’un comité des Communes qui allait se réunir entre le 8 mai et le 15 juillet afin d’enquêter sur les problèmes bas-canadiens et de proposer des solutions. Aussi les trois agents sont-ils appelés l’un après l’autre à comparaître devant ce comité composé de 21 députés. Viger est entendu les 7 et 10 juin. Dans sa longue déposition, il affirme l’intangibilité du vieux droit français et du système seigneurial, il demande que des changements soient apportés afin de faciliter l’accès des Cantons de l’Est aux Canadiens français et suggère une réforme du Conseil législatif afin de le rendre plus représentatif.

Le 22 juillet, le comité présente son rapport et, sur la majorité des points, il reconnaît le bien-fondé des prétentions de la majorité qui domine la chambre d’Assemblée du Bas-Canada. Sur la question des subsides, la victoire du parti patriote est presque complète. Une fois sa besogne terminée, Viger voyage en France, aux Pays-Bas et il en revient avec l’idée d’une publication qui paraîtra en 1831 sous le titre de Considérations relatives à la dernière révolution de la Belgique. Viger a projeté à Londres l’image d’un homme modéré, « raisonnable », au dire du député tory Thomas Wallace. Cette image a-t-elle incité sir James Kempt*, administrateur du Canada, à lui offrir, dès son retour, un siège au Conseil législatif afin de montrer l’impartialité du gouvernement, d’améliorer les relations entre les chambres et, sans doute, d’affaiblir le parti patriote ? On ne le sait pas, tout comme on ne sait pas pourquoi Viger a accepté. À son retour à Québec en décembre 1828, Viger a-t-il cru en la bonne foi de la métropole, a-t-il pensé qu’il serait plus utile s’il acceptait de siéger au Conseil législatif ou, encore, a-t-il supposé que les perspectives d’avenir seraient meilleures pour lui à la Chambre haute qu’à l’Assemblée ? Nous l’ignorons. Toujours est-il qu’en août 1829 il accepte l’offre que lui fait Kempt de devenir membre de ce conseil. Viger commence à siéger en janvier 1831, mais pas pour longtemps. Il n’a que le temps de terrasser dans un duel oratoire John Richardson* qui s’oppose à l’élection par le peuple des officiers municipaux. Sa diatribe contre le pouvoir absolu vaut à Viger le sobriquet de Marat et de Robespierre dans la presse anglaise, sobriquet peu en accord avec son esprit conciliant et sa modération. La radicalisation du mouvement patriote, déjà engagée depuis quelques années, comporte une remise en question fondamentale du Conseil législatif.

Au fond, la lutte pour le contrôle des subsides n’était qu’une étape dans un affrontement de longue durée dont l’enjeu était la prise du pouvoir par les classes moyennes canadiennes-françaises. C’est dans cette perspective globale que Bédard avait conçu sa stratégie au point de départ. Par la suite, les circonstances avaient exigé la poursuite d’objectifs plus limités centrés sur la recherche d’une participation au pouvoir. Mais, dès le moment où Londres donne raison au parti patriote sur la question des subsides et propose une solution qui sauvegarde les aspirations des uns et des autres, Papineau affirme que le contrôle des finances n’est plus une priorité pour son parti et il ne répond pas aux offres du gouvernement anglais à cet égard. Dès lors il met en œuvre une nouvelle stratégie comportant une radicalisation de l’action et de l’idéologie du parti patriote. Cette stratégie, bien qu’elle se préoccupe encore de maintenir les appuis anglophones traditionnels, vise à faire passer la totalité du pouvoir dans les mains des classes moyennes canadiennes-françaises et débouche sur l’idée d’indépendance. Le principe qui doit justifier et assurer une telle conquête est celui de l’application du principe électif à tous les niveaux où s’exerce le pouvoir. Dans cette perspective, l’électivité des membres du Conseil législatif devient alors un objectif primordial. Mais, en 1828, Papineau n’est pas en mesure de donner ce coup de barre. Cette orientation radicale suppose un changement constitutionnel majeur, puisque le parti canadien s’était toujours objecté à une transformation de la constitution de 1791 et que le parti patriote, encore tout récemment, en proclamait l’intangibilité. Il lui fallait aussi convaincre les autres chefs du parti de la nécessité d’une telle orientation et sensibiliser l’électorat à la question du « Conseil législatif électif ». La mise en marche de cette stratégie commence par la présentation d’une série de projets de loi sur les écoles, les fabriques, les municipalités urbaines, les institutions locales, qui ont tous la même caractéristique : l’élection des officiers par les propriétaires. Puis dans un second temps, tout en multipliant les professions de foi républicaines et en rendant hommage aux institutions américaines, Papineau lance une campagne de dénigrement systématique contre les conseils et, en particulier, contre le Conseil législatif. L’idée de l’électivité de ses membres comme seule solution aux problèmes bas-canadiens est alors proclamée. Dans sa forme ancienne, il est le symbole de l’exploitation anglophone tandis que le Conseil législatif renouvelé par voie élective devient le symbole de la justice et du pouvoir canadien-français. Le « Conseil législatif électif », tel est le thème chargé de signification qui préside à l’élection générale de 1834 et qui constitue un extraordinaire succès pour Papineau et son parti.

Cette mutation de la stratégie, source d’un durcissement de l’action, est favorisée par la détérioration des conditions économiques ainsi que du contexte démographique et par une accentuation des disparités entre les groupes ethniques aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Elle reflète aussi des changements majeurs dans les cadres dirigeants du parti patriote et suscite des réactions agressives chez les adversaires. Le climat d’agitation qui règne dans la province, non seulement incite les anciens chefs à une action plus vigoureuse, mais fait surgir de nouveaux leaders nationalistes, libéraux ou radicaux, qui recherchent un affrontement général avec la métropole. La pensée révolutionnaire fait son apparition. Il est incontestable que Papineau subit davantage l’influence de Ludger Duvernay*, d’Augustin-Norbert Morin, de Louis-Hippolyte La Fontaine, de Charles-Séraphin Rodier* ou d’Amury Girod*, pour n’en nommer que quelques-uns, que celle d’anciens comme Viger. Il essaye aussi, mais en vain, de conserver l’appui des anglophones libéraux, des Irlandais catholiques et des colons américains des cantons. Ses rapports avec Robert* et Wolfred Nelson deviennent de plus en plus étroits. L’Irlandais Edmund Bailey O’Callaghan* devient même son bras droit. Évidemment, cette radicalisation du mouvement patriote se concrétise aussi par des ruptures et par des défaillances. La longue association entre Papineau et John Neilson est rompue, et Andrew Stuart est le premier à passer dans l’autre camp. Cuvillier et Frédéric-Auguste Quesnel font de même. Mais les réactions les plus fortes viennent du clergé et du gouvernement britannique, et même des anglophones partisans du parti patriote. Encore une fois, que devient Viger en tout cela ?

Nommé conseiller législatif, Viger ne participe pas longtemps aux travaux de la Chambre haute. Le 28 février 1831, soit un mois après son entrée en fonction, Louis Bourdages, probablement à l’instigation de Papineau, propose à l’Assemblée la nomination de Viger comme agent de la chambre en Angleterre. Le 28 mars, l’Assemblée, se passant de l’assentiment du Conseil législatif, procède à cette nomination par voie de résolution, ce qui amène lord Aylmer [Whitworth-Aylmer*] à refuser à Viger une lettre d’introduction auprès de lord Goderich. Le 13 juin, Viger est en Angleterre où il s’adjoindra François-Xavier Garneau à titre de secrétaire. Son séjour à Londres se déroule dans des conditions qui contrastent avec celles qui prévalaient en 1828, alors que les autorités britanniques étaient réceptives. En 1831, celles-ci sont convaincues que si le parti patriote rejette les offres de réforme du gouvernement anglais et formule des revendications inacceptables, c’est parce que le parti est sur le point de s’effondrer. Ainsi le processus de radicalisation du mouvement patriote est interprété comme une réaction désespérée destinée à sauvegarder le prestige de quelques dirigeants ambitieux. Par conséquent, même si les Britanniques concentrent leur attention sur leur propre réforme parlementaire, Viger peut communiquer assez facilement avec lord Goderich. Il voit d’anciens administrateurs, tels sir Francis Nathaniel Burton* et sir James Kempt. Il se tient en contact avec les radicaux qui cherchent à utiliser à leur profit le mécontentement des Canadas. Mais, à mesure que la conviction s’implante dans les cercles officiels anglais que le mouvement patriote est avant tout un mouvement nationaliste qui désire tout le pouvoir pour un groupe ethnique particulier, pour une catégorie sociale particulière, qui vise à l’indépendance politique et cherche à subjuguer la minorité anglophone, la situation devient de plus en plus pénible pour Viger. En 1833, Edward George Stanley, secrétaire d’État aux Colonies, lui fait comprendre qu’il n’a plus rien à apprendre de lui. L’arrivée au printemps de 1834 d’Augustin-Norbert Morin, porteur des pétitions fondées sur les Quatre-vingt-douze Résolutions passées par la chambre d’Assemblée, ne modifie en rien l’attitude du gouvernement britannique. Entre le 12 mai et le 13 juin 1834, Morin est appelé à témoigner à six reprises par un comité des Communes. Ne pouvant compter sur le point de vue d’un « bon Anglais » comme John Neilson, maintenant associé aux défenseurs de la constitution, Viger est incapable d’ébranler le point de vue du gouvernement. Déçu de la tournure des événements, Viger rentre au Canada le 1er novembre, en pleine campagne électorale. L’accueil chaleureux qu’il reçoit d’une foule montréalaise enthousiaste ne suffit pas à masquer à ses yeux et aux yeux de Papineau l’échec de sa mission. En 1835, le radical John Arthur Roebuck*, beaucoup plus batailleur que Viger, est chargé par l’Assemblée de défendre les intérêts bas-canadiens en Angleterre.

Malgré ses 60 ans et son échec à Londres, Viger ne prend pas sa retraite. Peut-être est-il emporté par l’enivrement qui suit la grande victoire électorale de 1834. La confrontation entre le gouvernement britannique et le parti patriote prend une tournure beaucoup plus fondamentale. L’idée d’indépendance acquise par des moyens révolutionnaires se répand davantage parmi les militants patriotes. Il est certain qu’à cette époque Viger ne mène pas une existence retirée et suit de près les événements. En 1834, il est actif dans le comité de correspondance de Montréal. Dans la grande campagne destinée à abattre la bourgeoisie d’affaires anglophone, Viger intervient en publiant ses Observations [...] qui recommandent la non-consommation de produits importés sujets aux taxes, le développement d’une industrie locale et la pratique de « l’achat chez-nous ». La fondation de la Banque du Peuple, symbole de la régénération économique des Canadiens français et instrument des ambitions économico-politiques d’un petit groupe de Patriotes bien nantis, n’échappe pas à l’attention de Viger. Les billets de dix dollars sont même frappés à l’effigie du dieu du commerce, Mercure, et de Viger. D’ailleurs, en 1835, celui-ci remplace son cousin Jacques comme président de la Société Saint-Jean-Baptiste dont il préside le banquet annuel jusqu’en 1837 [V. Jean-François-Marie-Joseph MacDonell]. En 1835, il avait été nommé président de l’Union patriotique qui réclamait le gouvernement responsable, l’élection des membres du Conseil législatif et l’abolition des monopoles, surtout celui de la British American Land Company.

L’adoption par le parlement britannique en mars 1837 des résolutions Russell, qui permettent au gouverneur de puiser dans les fonds publics sans l’assentiment de l’Assemblée et refusent catégoriquement les réformes demandées par le parti patriote, force les dirigeants du mouvement patriote à mettre en œuvre une stratégie de type révolutionnaire. Les extrémistes, les radicaux et les autres, voudraient bien passer immédiatement à l’action et entreprendre de renverser le gouvernement. Mais les esprits plus réalistes l’emportent. Ils savent que la masse, malgré ses dispositions favorables, a besoin d’être mobilisée adroitement en fonction de nouveaux objectifs plus exigeants. L’idée d’un soulèvement spontané du peuple ne semble pas un concept utile dans les circonstances. La préparation psychologique du peuple à toute éventualité doit s’accompagner de la création de cadres révolutionnaires et de la mise en place d’une organisation matérielle. Des problèmes tout aussi sérieux se posent au niveau du leadership. Depuis 1835, les dirigeants patriotes de la ville de Québec non seulement se tiennent à l’écart mais expriment leur dissidence. Il est donc nécessaire de recouvrer et de reconstituer un leadership dans la région de Québec : ce sera la responsabilité de Morin. Les dirigeants patriotes se rallient alors à un plan qui engage un processus révolutionnaire mais laisse la porte ouverte à une capitulation possible du gouvernement britannique. Vues dans cette perspective, les grandes assemblées ne sont qu’une étape dans la progression d’un mouvement révolutionnaire. Il est impossible que Viger n’ait pas été mêlé à toutes ces discussions et n’ait pas participé d’une façon ou d’une autre à toutes les décisions. Il est trop près de la haute direction du parti, du comité central et permanent, pour que ces transactions lui aient échappé. Il est parmi ceux qui convoquent l’assemblée de Saint-Laurent tenue le 15 mai 1837. Mais, généralement, Viger, peut-être à cause de son âge et pour d’autres raisons, se tient, comme plusieurs autres, dans l’ombre. Il n’en est pas moins compromis pour tout cela.

Alors que se dessine le mouvement des grandes assemblées, l’opposition soi-disant légale devient vite une fiction. Les éléments extrémistes ne s’embarrassent pas de précautions et ils prêchent ouvertement le recours aux armes. Les radicaux vont plus loin et ils préconisent l’abolition des dîmes, du régime seigneurial et de la Coutume de Paris. Ainsi la poussée révolutionnaire progresse beaucoup plus rapidement que prévu et prend une direction qui pourrait devenir menaçante pour les élites nationalistes, parmi lesquelles figurent des dirigeants de la Banque du Peuple, qui pensent uniquement en termes d’indépendance politique au profit des classes moyennes canadiennes-françaises. Papineau et Viger sont sans doute inquiets jusqu’à un certain point de ces tendances sociales, mais l’évolution accélérée du mouvement révolutionnaire sert aussi leurs objectifs. La Minerve, journal financé par Viger, ne fait rien pour ralentir la marche des événements, pour inciter les radicaux à la prudence ; au contraire, elle attise les mécontentements. Aussi, l’assemblée de Saint-Charles le 23 octobre 1837 où les chefs patriotes se mettent d’accord sur la grande convention du 4 décembre, « après la prise des glaces », ne donne lieu à aucun affrontement entre les radicaux et les nationalistes au sujet des dîmes et du régime seigneurial. Lorsque, à la suite de cette assemblée, l’évêque de Montréal émet un mandement qui condamne les desseins révolutionnaires des Patriotes et leur idéologie, c’est Viger qui se charge de lui donner la réplique. Irrité de la défection du « bon clergé national », il intitule son article dans la Minerve du 17 août 1837 : « Deuxième édition de la proclamation Gosford sous forme d’un mandement de l’évêque de Montréal ». Après avoir discuté les implications du mandement et insisté sur les contradictions du clergé, sur ses liens avec le gouvernement, il conclut en racontant une histoire qui suggère que : « Un jour viendra peut-être où Monseigneur sera le premier à entonner le Domine Salvum Fac le gouvernement provisoire. » Pas plus qu’il n’assiste à l’assemblée de Saint-Charles, Viger n’est membre de l’Association des Fils de la liberté. N’empêche que ceux-ci utilisent un de ses terrains pour faire leurs exercices militaires.

Pendant longtemps, le gouvernement avait eu tendance à interpréter les agissements des Patriotes comme une entreprise de chantage destinée à effrayer le gouvernement. En fait, les dirigeants britanniques, moins clairvoyants que le clergé et que la minorité anglophone locale, avaient cru que les Patriotes étaient incapables de se lancer dans une aventure révolutionnaire. Mais, au début de novembre 1837 et surtout après l’émeute du 6 novembre, il n’est plus possible de fermer les yeux sur les intentions réelles des chefs du mouvement patriote. C’est alors que se prépare la réaction gouvernementale prévue par Étienne Parent*, rédacteur du Canadien de Québec. La rumeur, puis la certitude, d’une arrestation prochaine des principaux dirigeants est l’événement qui hâte et modifie le rythme de l’évolution. Tout cela permet de comprendre l’effervescence qui règne alors à Montréal et, en particulier, les rapports entre Viger et le mouvement révolutionnaire. C’est une période d’intenses consultations entre Papineau et les éminences du parti. Le témoignage d’Angélique Labadie, dit Saint-Pierre, servante chez Viger, non seulement concorde avec ce que nous savons par ailleurs mais éclaire curieusement ces moments décisifs. La première conversation qu’elle mentionne entre Papineau, Viger et Côme-Séraphin Cherrier*, et qui sans doute eut lieu peu après l’assemblée de Saint-Charles, jette de la lumière sur les ambitions économiques et politiques de ce « family compact » et montre la persistance de l’espoir d’une capitulation du gouvernement britannique avant que les choses n’aillent trop loin. La seconde conversation qui est rapportée entre Viger et Papineau permet de mieux saisir les ambitions personnelles de Papineau et l’existence d’un projet révolutionnaire dont le dénouement se situe après la « prise des glaces ». Viger aurait alors déclaré « qu’il fallait aller plus tranquillement et attendre la prise des glaces, qu’alors d’un coup de sifflet les habitants en masse et des milliers d’Américains épouseraient leur cause et qu’ils seraient bientôt maîtres du pays ». La troisième conversation a lieu dans des circonstances plus tragiques, au moment où Viger informe Papineau qu’un mandat d’arrestation doit être émis contre lui et lui conseille de quitter la ville. Viger aurait alors dit « que le soleil luisait pour tout le monde et qu’il reluirait encore pour eux et que peut-être il verrait le jour où ils seraient victorieux ; [...] qu’il fallait invoquer l’Être suprême afin qu’il les supportât dans leur cause ; [...] qu’il ne s’occuperait pas de voir les rues ensanglantées du sang de ceux qui n’étaient pas de leur politique qui, dit-il, n’étaient que des réprouvés ». Ce genre d’échanges est très fréquent, peut-on dire, à un moment où les événements semblent se précipiter. D’ailleurs Papineau ne s’entretient pas uniquement avec ses intimes et les dirigeants patriotes, il a aussi pendant ces quelques jours qui précèdent son départ de Montréal des discussions avec un envoyé de William Lyon Mackenzie. Un jour, Jesse Lloyd* arrive à Montréal dans le plus grand secret, se rend chez Papineau qui en hâte fait venir Wolfred Nelson et O’Callaghan pour assister à l’entrevue. Papineau aurait demandé, une fois Lloyd parti, à son fils de ne jamais souffler mot de cette visite. Dans une lettre de septembre 1844 adressée à O’ Callaghan, Mackenzie fait allusion aux résultats de cette rencontre : « Lorsque vous-même et vos amis nous avez envoyé [un émissaire] à Toronto en novembre 1837 pour nous demander de nous soulever contre le gouvernement anglais, il ne me serait certes pas venu à l’esprit que les hommes qui ont fait cela auraient, dans l’éventualité d’un échec, pactisé avec l’Angleterre en vue d’obtenir le pouvoir au Canada pour eux-mêmes et nos ennemis tories. » Il est clair que dans cette lettre Mackenzie associe le nom de Viger à celui de Papineau : « the loyal Papineaus, Vigers, Bruneaus ».

Le rôle de Viger dans la suite des événements révolutionnaires reste obscur pour une très large part. En plus d’ignorer la nature de ses relations avec les directeurs de la Banque du Peuple, qu’on peut supposer fort intimes, il n’existe aucune certitude fondée sur des preuves irréfutables quant aux relations exactes entre la Banque du Peuple et le mouvement révolutionnaire. Le seul témoignage qui soit vraiment explicite est celui de l’abbé Étienne Chartier* qui dénonce la trahison des directeurs de cette institution. Celui-ci les accuse en particulier d’avoir au dernier moment refusé de financer l’insurrection. Est-ce l’intervention avant le moment prévu des troupes anglaises ou la peur de voir se développer un mouvement antiféodal qui aurait contribué, si ce que dit Chartier est vrai, à la retraite de la Banque du Peuple ? Quels sont les rapports entre l’arrestation de Louis-Michel Viger, président de la banque, le voyage éclair d’Édouard-Raymond Fabre* à Saint-Denis et la fuite de Papineau et d’O’Callaghan au début de la bataille ?

Quoi qu’il en soit Viger ne reste pas inactif. Après la disparition de la Minerve en novembre 1837, deux journaux, dont François Lemaître est l’éditeur, voient le jour à Montréal : la Quotidienne, publiée du 30 novembre 1837 au 3 novembre 1838, et le Temps qui paraît du 21 août au 30 octobre 1838. Ces journaux qu’on accuse de répandre le mécontentement et de diffuser les idées d’indépendance, seraient, dit-on, la propriété de Viger. En tout cas, Lemaître occupe une maison appartenant à Viger et il est très actif dans l’Association des frères-chasseurs qui prépare la seconde insurrection sous la direction de Robert Nelson et du docteur Cyrille-Hector-Octave Côté*. S’agit-il de simples coïncidences qui seront utilisées par des adversaires politiques pour incriminer Viger ? L’absence de preuves directes contre Viger ne signifie pas qu’il était complètement innocent. Il est bien possible que celui-ci ait joué un jeu semblable à celui de Papineau qui accepte que les radicaux utilisent son nom en 1838 comme symbole de la révolution et qui, tout en se tenant à l’écart, maintient des relations avec certains éléments révolutionnaires, par crainte que le mouvement révolutionnaire ne lui échappe complètement. Car il ne faudrait pas croire que la seconde insurrection ne mobilise que les éléments radicaux. Nombreux – ils sont en fait le très grand nombre – sont ceux qui, bien que n’acceptant pas l’idéologie radicale, se lancent dans l’aventure révolutionnaire en se disant que les différends idéologiques se régleraient après la victoire. En 1838 comme l’année précédente, le mouvement patriote est d’essence nationaliste, et les radicaux ne parviennent pas davantage à faire passer leur message social. Toujours est-il que Viger, dont la maison avait été fouillée le 18 novembre 1837 mais qui n’avait pas été inquiété par la suite, puisqu’il avait reçu à plusieurs reprises la visite de Stewart Derbishire en mai 1838 et reçu à dîner Charles Buller* et Edward Ellice fils le 23 juin, est jeté en prison le 4 novembre 1838 quand sir John Colborne proclame à nouveau la loi martiale. Le Herald l’a dénoncé comme étant le propriétaire de journaux séditieux. Le 18 décembre, le surintendant de la police, Pierre-Édouard Leclère, lui propose sa libération sous caution avec promesse de bonne conduite. Viger réagit comme Bédard l’avait fait du temps de Craig et il exige un procès. Il traîne dans son cachot jusqu’à sa libération le 16 mai 1840. Pendant les deux premiers mois de sa détention, Viger ne peut voir personne. On lui défend de jouer du flageolet, qui est son seul amusement. En août 1839, on lui interdit de prendre de l’exercice dans la cour de la prison malgré la présence de soldats. Il ne peut avoir ni papier, ni plume, ni journaux.

La faillite et la désintégration du mouvement révolutionnaire permet au gouvernement britannique d’appliquer une solution projetée depuis 1810 par les marchands anglophones et proposée plus récemment par lord Durham [Lambton*]. l’union politique des Canadas. Naturellement, la seule idée de l’union évoque une série d’images tragiques. Parmi les membres du clergé, l’union signifie le péril protestant, le péril culturel et la liquidation de l’ancien régime social. Non seulement les seigneurs partagent ces craintes, mais les élites laïques, qu’elles soient favorables ou non aux institutions d’Ancien Régime, songent d’abord au péril culturel. Lorsque l’union des Canadas est finalement décidée en 1840, la population canadienne-française avait déjà commencé à se redéfinir en fonction de cet événement chargé de symboles. Même si l’Union se révèle finalement un pauvre instrument d’assimilation culturelle, elle inaugure une période de changements économiques, institutionnels et politiques auxquels les différentes couches de la population des deux Canadas allaient participer d’une façon ou d’une autre.

Physiquement ébranlé par une longue détention, Viger a-t-il songé à quitter la politique au sortir de prison ? Si oui, il aura suffi que le projet d’union refasse surface, projet qu’il avait âprement combattu depuis 20 ans, pour relancer cet homme tenace qui s’empresse de blanchir sa réputation dans des mémoires qu’il publie en 1840 et de rejeter sur ses ennemis seuls la responsabilité des actes illégaux commis sous l’impulsion du moment et à la suite de beaucoup d’injustice. Fort de l’appui de l’Aurore des Canadas, alors le seul journal de langue française à Montréal, il s’en prend dès 1840 au Conseil spécial qu’il accuse de continuer une politique tyrannique et prépare son entrée en politique. On comprend que des vétérans de la politique comme John Neilson et Viger, pendant longtemps compagnons de lutte et, depuis près d’une dizaine d’années, adversaires, paraissent d’abord incapables d’accepter le fait accompli et se retrouvent côte à côte pour dénoncer l’Union et les raisons de la décision qui la fonde. Leur conservatisme social leur interdit de songer à l’annexion aux États-Unis ou de pactiser avec les réformistes haut-canadiens dans le but d’obtenir la responsabilité ministérielle. Par contre, La Fontaine qui, en 1837, avait songé à supplanter Papineau et qui, par la suite, avait continué à manœuvrer afin d’émerger comme leader national, n’avait pas les mêmes raisons que ses aînés ou que les républicains intransigeants de se montrer inflexible. Favorable à l’abolition du régime seigneurial, il peut envisager l’Union avec plus d’optimisme. Comme les réformistes du Haut-Canada auxquels il désire s’allier, il a le sentiment que le vieux système colonial est sur le point de s’effondrer et que la philosophie du libre-échange une fois acceptée nécessite l’autonomie politique des colonies. Dans son esprit, le gouvernement responsable n’implique pas seulement une certaine autonomie à l’égard de la métropole mais comporte un partage du pouvoir entre les groupes ethniques. En fait, La Fontaine, contrairement à Neilson et à Viger, agit en fonction d’une pensée et d’une stratégie politiques. Aux élections de 1841, les antiunionistes et les réformistes du Bas-Canada conjuguent leurs efforts contre les tories et parviennent à faire élire 20 députés sur 42 ; Viger est élu dans le comté de Richelieu mais La Fontaine est défait. Dans ce groupe dominé par John Neilson et Viger, les partisans de La Fontaine sont peu nombreux. Viger fait figure de chef. Il dénonce l’Union qui ne respecte pas la représentation proportionnelle et restreint l’usage du français. Il compare la situation du Bas-Canada à celle de la Belgique qui, unie à la Hollande avant 1830, devait régler une partie de la dette de cette dernière. C’est lui encore qui, le 3 septembre 1841, appuie les résolutions de Robert Baldwin* qui définissent le gouvernement responsable. Cependant la situation n’évolue pas à l’avantage de Viger, mais à celui de La Fontaine que ses amis du Haut-Canada font élire dans le comté d’York. Après l’arrivée du nouveau gouverneur sir Charles Bagot* en 1842, la position des réformistes s’améliore et le principe de la responsabilité ministérielle, bien que non reconnu formellement, informe les rapports entre le ministère et le gouverneur. D’ailleurs, dès son arrivée, celui-ci par l’attention qu’il porte aux Canadiens français dans ses nominations contribue à miner l’influence de Viger et de Neilson. Cette évolution rapide du système politique a un caractère d’autant plus fragile qu’elle dépend essentiellement de la personnalité du représentant du roi et de sa perception du contexte canadien. Aussi s’arrête-t-elle presque brusquement sous le successeur de Bagot, car sir Charles Theophilus Metcalfe*, qui a reçu des instructions de lord Stanley, entend gouverner et conserver le privilège de distribuer les faveurs politiques. En novembre 1843, La Fontaine et Robert Baldwin démissionnent. La conduite adoptée par Viger à cette occasion lui vaut enfin d’émerger comme chef politique.

La décision de Viger qui accepte le 7 décembre 1843 l’offre de Metcalfe, « un despote éclairé », de former un ministère avec William Henry Draper*, un conservateur modéré, est déroutante. Car l’homme avait jusqu’en 1830 partagé les idées politiques de Neilson, était devenu par la suite favorable au gouvernement responsable et avait mordu au républicanisme. Sur la foi de ses antécédents, Viger aurait pu normalement militer avec tous les groupes, excepté celui dirigé par Metcalfe. Nombreux sont ceux qui, parmi les Canadiens français, crient à la trahison. William Lyon Mackenzie ne sera pas moins sévère pour Viger et Papineau : « Nous voyons maintenant ses amis et sa famille accaparer le pouvoir au Canada et agir en despotes. » Lorsque Viger est forcé d’expliquer ses idées politiques, il parle de son admiration pour les institutions américaines, mais rejette l’annexion, se dit favorable au gouvernement responsable, mais reprend les idées de Neilson sur la constitution britannique. En fait, Viger s’en remet à un gouverneur bienveillant et libéral qui tiendra compte, selon lui, des majorités dans chaque section. Ambition, conservatisme social et hostilité à l’égard de La Fontaine, tels sont les facteurs qui semblent expliquer ce nouveau réajustement de sa pensée politique aux circonstances présentes.

La tâche entreprise par Viger est considérable même s’il possède la confiance du gouverneur. Tout en essayant de convaincre par des gestes concrets le public de la validité de sa thèse, il doit aussi rallier autour de lui des hommes d’influence. Il songe même à rapatrier Papineau et il entreprend des démarches pour lui faire payer ses arrérages de salaire en tant que président de l’Assemblée, soit une somme de £4 500. L’ancien chef patriote est disposé à encaisser les arrérages mais refuse le rôle qu’on lui propose. Le 15 juin 1844, le Fantasque écrit : « Dieu créa le monde en six jours ; voilà bientôt neuf mois que Mr. Viger veut créer un ministère – il le fait sans doute à son image : interminable. » Finalement Viger jette son dévolu sur Denis-Benjamin Papineau* qui devient commissaire des Terres de la couronne, le 2 septembre 1844.

Les difficultés qu’éprouve Viger à se créer un entourage dynamique et représentatif sont accrues par les résultats des élections d’octobre 1844. Seul Papineau réussit à se faire élire parmi les candidats de son parti. Lui-même est défait dans Richelieu et ne peut siéger à la chambre avant le mois de juillet 1845 après s’être fait élire dans Trois-Rivières. Il est vrai que les tories avaient obtenu une majorité dans le Haut-Canada, mais il est difficile de croire que les résultats dans le Bas-Canada pouvaient servir la thèse de la double majorité. Le système de Viger repose entièrement sur la bonne foi du représentant de la reine. Quel que soit le bilan de l’administration Metcalfe, il est impossible de ne pas reconnaître la position précaire et pénible dans laquelle se trouvent les deux cousins. Le 17 juin 1846, Viger résigne succombant sous la pression du parti majoritaire. L’Aurore des Canadas, journal qui l’appuyait, connaît des jours difficiles. Depuis quelques années déjà, la Minerve, rétablie en 1841, applaudissait aux succès croissants de La Fontaine.

Le 25 février 1848, Viger est à nouveau nommé conseiller législatif. Il aura 74 ans en août. Il vit dans une maison de pierre de deux étages qu’il avait acquise en 1836 pour £2 800, rue Notre-Dame, un peu à l’est de la rue Bonsecours. Las des luttes politiques – il n’assistera pas aux séances du conseil de 1849 à 1858, date où l’on proclamera son siège vacant – il entend profiter avec sa femme des douceurs que procure une retraite paisible. Celle-ci continue de s’adonner aux œuvres charitables : l’une des six fondatrices de l’Institution pour les filles repenties, présidente de l’Orphelinat catholique de Montréal (1841–1854), elle s’intéresse au sort des miséreux. Lui s’intéresse de moins en moins à la politique. Le 15 mars 1849, il intervient une dernière fois au conseil pour rejeter le projet de loi visant à indemniser ceux qui ont subi des pertes pendant la rébellion. Selon lui, cette loi impliquait une dépense qu’une province endettée ne pouvait se permettre. Il intervient encore, mais dans les journaux, pour dénoncer l’annexion aux États-Unis, puis en 1851 pour s’opposer à la suppression des rentes seigneuriales, qu’il assimile à un acte de spoliation. La fatigue, la maladie, les infirmités l’amènent à prendre de plus en plus ses distances avec la politique. Il lit et peut-être joue-t-il encore du flageolet. En 1852, Louis-Joseph-Amédée Papineau considère sa bibliothèque et sa galerie de peintures comme deux des plus belles collections du Canada et reconnaît que ses caves sont célèbres par leurs vins. C’est la retraite d’un homme qui en plus d’être un idéologue et un politique est un gentilhomme, amateur d’art et de bonne chère, et, comme l’avaient noté les Papineau en 1835, un esprit conciliant et modéré, mais tenace et ambitieux. Il ne lit pas de romans, qu’il n’aime guère, mais se passionne pour l’histoire et le droit, deux disciplines qui l’ont profondément marqué.

Le décès de son épouse, emportée par le choléra le 22 juillet 1854, assombrit sa vieillesse. Son dernier geste public est sa participation au financement de l’Ordre, journal que fondent Cyrille Boucher et Joseph Royal*. Peut-être a-t-il voulu par ce geste souligner l’importance qu’il avait accordée sa vie durant à la presse écrite comme instrument d’éducation et de propagande ? Il se pourrait, cependant, que cet homme tenace ait voulu, en participant à 84 ans à la fondation d’un journal catholique, modéré, nationaliste, respectueux du pouvoir établi, de la propriété foncière et de l’agriculture, assumer la continuité de son action et le triomphe des valeurs réelles pour lesquelles il avait combattu. Viger s’éteignit doucement le 13 février 1861, à l’âge de 86 ans et six mois. Il laissait sa fortune à son cousin Côme-Séraphin Cherrier et sa bibliothèque au séminaire de Saint-Hyacinthe. Au lendemain de sa mort, la Montreal Gazette crut trouver dans « le désir de procurer à ses concitoyens les bienfaits d’un gouvernement libre » l’unité et la justification de son action politique.

Les ouvrages de Viger étaient rarement signés mais il utilisait parfois le pseudonyme « Un Canadien ». Un Canadien, Analyse d’un entretien sur la conservation des établissements du Bas-Canada, des lois, des usages, &c., de ses habitans (Montréal, 1826) ; Considérations relatives à la dernière révolution de la Belgique ([Montréal], 1831 ; 2e éd., 1842) ; Considérations sur les effets qu’ont produit en Canada, la conservation des établissemens du pays, les mœurs, l’éducation, etc. de ses habitans ; et les conséquences qu’entraîneroient leur décadence par rapport aux intérêts de la Grande Bretagne (Montréal, 1809) ; D.-B. Viger, La crise ministérielle et Mr. Denis Benjamin Viger [...] (Kingston, Ont., 1844) ; [-------], Mémoires relatifs à l’emprisonnement de l’honorable D. B. Viger (Montréal, 1840) ; Observations de l’hon. D. B. Viger, contre la proposition faite dans le Conseil législatif, le 4 mars, 1835, de rejeter le bill de l’Assemblée, pour la nomination d’un agent de la province (Montréal, 1835) ; Observations sur la réponse de Mathieu, lord Aylmer, à la députation du Tattersall, [...] sur les affaires du Canada, le 15 avril, 1834 (Montréal, 1834).

Les principaux fonds d’archives du Québec et les APC possèdent tous de nombreux documents sur la carrière de Denis-Benjamin Viger. Aux APC, dans le groupe MG 24 où sont réunis les papiers privés des hommes politiques de la période pré-confédérative, les auteurs ont consulté surtout les papiers Viger (MG 24, B6), les papiers Papineau (MG 24, B2), les papiers Neilson (MG 24, B1) et les papiers Cherrier (MG 24, B46). Les collections Papineau (AP-G-417) et Bourassa (AP-G-418) aux ANQ-Q contiennent, entre autres, les articles de journaux écrits par Viger lui-même. Il faut souligner aussi l’important fonds Viger-Verreau aux ASQ et la correspondance échangée avec Mgr Lartigue aux ACAM.

B.-C., chambre d’Assemblée, Journaux, 1832–1835.— Siège de Québec en 1759, copie d’après un manuscrit apporté de Londres, par l’honorable D. B. Viger, lors de son retour en Canada, en septembre 1834–mai 1835 (Québec, 1836).— [Ross Cuthbert], An apology for Great Britain, in allusion to a pamphlet, intituled, Considérations, &c. par un Canadien, M.P.P. (Québec, 1809).— F.-X. Garneau, Voyage en Angleterre et en France dans les années 1831, 1832 et 1833, Paul Wyczynsky, édit. (Ottawa, 1968).— [Sir Francis Hincks], The ministerial crisis : Mr. D. B. Viger, and his position, being a review of the Hon. Mr. Viger’s pamphlet entitled La crise ministérielle et Mr. Denis Benjamin Viger, etc. en deux parties (Kingston, Ont., 1844).— Monet, Last cannon shot.— Fernand Ouellet, Éléments d’histoire sociale du Bas-Canada (Montréal, 1972).— É.-Z. Massicotte, Les demeures de Denis-Benjamin Viger, BRH, XLVII (1941) : 269–275.— Fernand Ouellet, Denis-Benjamin Viger et le problème de l’annexion, BRH, LVII (1951) : 195–205 ; Le mandement de Mgr Lartigue de 1837 et la réaction libérale, BRH, LVIII (1952) : 97–104 ; Papineau et la rivalité Québec-Montréal (1820–1840), RHAF, XIII (1959–1960) : 311–327.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Fernand Ouellet et André Lefort, « VIGER, DENIS-BENJAMIN », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/viger_denis_benjamin_9F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/viger_denis_benjamin_9F.html |

| Auteur de l'article: | Fernand Ouellet et André Lefort |

| Titre de l'article: | VIGER, DENIS-BENJAMIN |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 9 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1977 |

| Année de la révision: | 1977 |

| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |

![Titre original : Denis-Benjamin Viger [image fixe]](/bioimages/w600.2953.jpg)