Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3358170

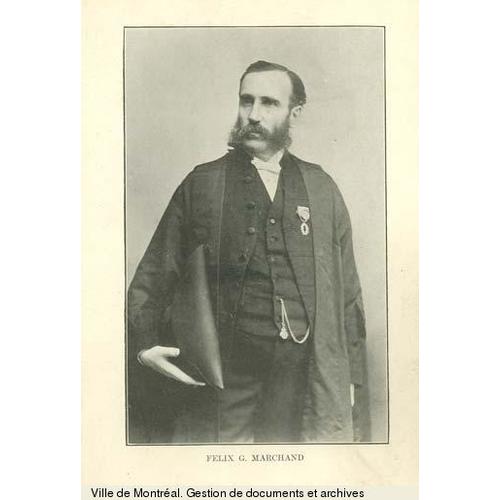

MARCHAND, FÉLIX-GABRIEL, cultivateur, notaire, homme politique, éditeur, journaliste, officier de milice et écrivain, né le 9 janvier 1832 à Dorchester (Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec), fils de Gabriel Marchand* et de Mary Macnider ; le 12 septembre 1854, il épousa à Terrebonne, Québec, Hersélie Turgeon, et ils eurent 11 enfants ; décédé le 25 septembre 1900 à Québec et inhumé le 29 du même mois au cimetière Belmont à Sainte-Foy.

Félix-Gabriel Marchand passe son enfance dans le domaine de Beauchamps, près du village de Dorchester, où son père s’était établi après avoir fait fortune dans le commerce du bois. Mary l’éduque dans la langue anglaise. Gabriel lui inculque l’amour de la patrie, du catholicisme et de l’agriculture. Il fait dans sa famille, dont la maison est largement ouverte aux amis, l’apprentissage de la tolérance et de l’urbanité. Il entreprend ses études dans une école primaire anglaise, puis en 1843 son père l’inscrit au collège de Chambly pour qu’il apprenne le français. Il fréquente le séminaire de Saint-Hyacinthe de 1845 à 1849 et y reçoit une éducation influencée par le libéralisme catholique et largement ouverte sur l’actualité.

Marchand opte ensuite pour le notariat. Le 18 février 1850, il commence un stage de clerc à Saint-Jean (Saint-Jean-sur-Richelieu) auprès de Thomas-Robert Jobson. En mai, son père l’autorise à se rendre en Europe ; il visite Marseille, puis séjourne deux mois à Paris. À la mi-août, il est à Glasgow. De retour en septembre, il poursuit son stage chez Jobson. Son père meurt en 1852 et, durant l’été de 1853, il hérite de la terre paternelle. Il se marie l’année suivante et s’installe avec son épouse dans le domaine de Beauchamps. Reçu notaire le 20 février 1855, Marchand ouvre une étude à Saint-Jean et, le 1er mars il signe le premier des 6 324 actes notariés qu’il établira durant sa carrière.

Marchand partage son temps entre son étude et le domaine de Beauchamps qu’il veut convertir en une ferme modèle exploitée selon les méthodes culturales les plus modernes. Son écurie loge les meilleurs coursiers de la région. Son ascendant familial, sa pratique notariale et son activité dans les sociétés agricoles lui valent graduellement une notoriété qui favorise son insertion dans la vie publique. Il est élu conseiller municipal de Saint-Jean en janvier 1858, trésorier de la Chambre des notaires du district d’Iberville en 1860, président de la société d’agriculture locale l’année suivante, puis président de la commission scolaire de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste en 1863. Par ailleurs, il suit de près la politique provinciale. Il fréquente les « rouges », notamment François Bourassa, mais par tradition familiale et par éducation il est plus à l’aise avec les libéraux modérés, tels Louis-Amable Jetté* et Charles Laberge*, qui vouent un attachement profond à l’Église, à la démocratie et à la nation. Ceux-ci, en réponse à la condamnation de l’Institut canadien par Mgr Ignace Bourget* au printemps de 1858, se sont regroupés et ont fondé l’Institut canadien-français.

Cet institut est le lieu où les libéraux modérés affinent leurs thèses et cherchent leur voie entre les « bleus » et les rouges. C’est sans doute dans son giron que germe l’idée d’un journal. En 1860, avec son ami Laberge et Isaac Bourguignon, Marchand fonde le Franco-Canadien, bihebdomadaire qui se présente comme l’organe libéral de la région. Rédigé par Marchand, le prospectus promet une analyse des événements politiques dans une perspective catholique et canadienne-française.

En 1861, l’affaire du Trent [V. sir Charles Hastings Doyle*] met une sourdine aux luttes politiques. La crainte d’un conflit avec les États-Unis amène le gouvernement à renforcer la milice. L’effervescence est grande à Saint-Jean, localité située près de la frontière. Le 19 décembre 1862, Marchand et Laberge en appellent à l’honneur national pour lever une compagnie d’infanterie de milice volontaire. D’autres compagnies surgissent et, le 23 mai 1863, toutes sont fusionnées dans le 21e bataillon de milice volontaire. Nommé capitaine de la deuxième compagnie, Marchand gravit prestement tous les échelons et devient, le 22 juin 1866, lieutenant-colonel et commandant du bataillon. Le conflit ne se produit pas, mais le 21e bataillon n’en est pas moins appelé en juin 1866 et au printemps de 1870 à surveiller la frontière menacée par les féniens.

Les rumeurs de guerre dissipées, les jeux de la politique reprennent leurs droits. Le Franco-Canadien fait campagne contre le projet d’une confédération des colonies britanniques de l’Amérique du Nord, suivant en cette matière la politique d’Antoine-Aimé Dorion. Au printemps de 1867, dans une série d’articles longuement mûris, Marchand réitère sa préférence pour une fédération qui délèguerait certains pouvoirs à un gouvernement central plutôt que l’inverse. Quand la Confédération devient réalité le 1er juillet 1867, Marchand se rallie au nouveau régime, mais se promet de « travailler à lui donner, par des réformes opérées d’une manière constitutionnelle, les véritables caractères du système fédéral ». C’est dans cet état d’esprit qu’il brigue les suffrages dans la circonscription de Saint-Jean à l’Assemblée législative. La campagne électorale est terne. Son adversaire, Isaïe Bissonnette, de L’Acadie, partage ses vues politiques. La lutte dégénère en une rivalité entre Saint-Jean et certaines paroisses rurales. Les élections se déroulent les 19 et 20 septembre, et Marchand l’emporte.

À l’ouverture de la première session de la législature le 27 décembre 1867, Marchand se fond dans la cohue des députés anonymes. L’Assemblée est composée de représentants issus à 70 % des professions libérales, sans expérience parlementaire. Les liens de parti sont plutôt lâches, tout spécialement chez certains libéraux qui rêvent d’une union des bonnes volontés dans l’intérêt du bien public. Ils sont 14 à s’afficher libéraux et prêts à jouer le rôle de loyale opposition au gouvernement du premier ministre Pierre-Joseph-Olivier Chauveau*, qui peut compter sur l’appui ou la bienveillance d’une cinquantaine de députés. L’atmosphère est détendue : Chauveau est conciliant et Henri-Gustave Joly*, la tête d’affiche de l’opposition, est courtois.

Marchand, qui siège dans l’opposition, se définit davantage comme un homme d’idées et de principes que comme un politicien partisan. En mars, il avait énoncé son attitude fondamentale : « Pas d’intolérance, pas de persécution ; mais notre part légitime de pouvoir suivant notre nombre, et rien de moins. » Il n’a pas de programme politique, mais son rêve d’une union des bonnes volontés jaillit d’une préoccupation – l’amélioration des industries agricoles et manufacturières pour freiner l’émigration – et de deux idées bien arrêtées : réduction des dépenses publiques et indépendance de la chambre face aux menées des groupes de pression et aux ambitions centralisatrices du gouvernement fédéral. L’expérience du système parlementaire l’amène à réviser ses positions sur les luttes partisanes. Il se range à l’avis de Joly qui cherche à organiser l’opposition en un parti politique bien structuré. Il travaille donc en équipe avec lui, Pierre Bachand*, Édouard Laberge, Louis Molleur* et Victor Robert. En mars 1869, le caucus choisit officiellement Joly comme chef de l’opposition, et Marchand, devenu son intime, siège avec lui en face du premier ministre. On le reconnaît alors comme le lieutenant du chef. Aux élections de 1871, la victoire de libéraux radicaux, tels Luther Hamilton Holton*, Télesphore Fournier et Maurice Laframboise*, permet à l’opposition de se démarquer davantage ; en 1875, elle disposera d’une organisation politique solidement implantée dans Montréal, Québec et Saint-Hyacinthe. Mais Marchand supportera toujours mal les contraintes partisanes. Encore en décembre 1871, il appuie Honoré Mercier qui, par la création d’un parti national sur la scène fédérale, s’efforce de briser les carcans bleus et rouges.

De 1867 à 1875, Marchand intervient régulièrement en chambre. « Grand, mince, élancé », au dire d’Auguste Achintre*, « [il] a l’envergure d’un officier de cuirassiers, les manières affables d’un notaire, l’impassibilité d’un juge et l’esprit d’un homme de lettres ». Il se révèle un député assidu, travailleur, pondéré, tenace, soucieux de l’intérêt général et respectueux d’autrui. Il s’impose graduellement comme orateur bien plus par sa connaissance des dossiers, par l’élévation de sa pensée et par ses saillies et ses calembours qui dérident l’Assemblée que par son éloquence. Il intervient sur des questions ponctuelles qui touchent sa circonscription, le notariat ou les finances publiques, mais deux problèmes lui tiennent particulièrement à cœur : le double mandat et la colonisation. Dès le 23 janvier 1868, il introduit un projet de loi qui vise à abolir le double mandat. Il invoque les pressions que le gouvernement fédéral exerce sur l’Assemblée par l’entremise des doubles mandataires, la fausse position de ces derniers qui votent au provincial des lois pour lesquelles ils disposent d’un droit de veto au fédéral, les retards qu’entraînent dans les travaux du Parlement les séjours prolongés à Ottawa des doubles mandataires. Le projet de loi est repoussé mais, chaque année, Marchand le ramène devant les députés jusqu’à son adoption en janvier 1874. La colonisation est un autre thème qu’il aborde tous les ans et qu’il envisage dans la perspective de l’émigration des Canadiens français aux États-Unis, dont il n’a cependant qu’une vue étriquée qui occulte le jeu des forces économiques nord-américaines. Selon lui, les émigrants ne sont ni des aventuriers ni des fainéants, mais des jeunes gens en quête de travail ou des pères de famille désireux de donner à leurs enfants les moyens de subsister. Il soutient que l’État pourrait par une intervention judicieuse faire cesser ce mouvement migratoire. Le 21 janvier 1869, il suggère de transformer les sociétés d’agriculture en sociétés de colonisation financées par le gouvernement et le public et dotées d’un territoire qu’elles quadrilleraient de routes et lotiraient en terrains concédés gratuitement aux colons. Même si le projet est rejeté, le gouvernement s’en inspirera par la suite dans sa politique de colonisation.

À l’époque, une session dure une quarantaine de jours, généralement de novembre à février. La chambre se réunit l’après-midi à trois heures et les députés siègent jusqu’à six heures – en cas de nécessité, les travaux se poursuivent le soir de sept heures trente à onze heures. Le rythme des sessions scandé par quatre temps forts – discours du trône, débat sur l’adresse, discours du budget et prorogation – est lent au début, mais prend l’allure d’un sprint final qui favorise le vote à la vapeur des projets de loi. Le cycle de la session laisse aux députés des loisirs qui sont parfois, chez Marchand, source de vague à l’âme, car il s’ennuie beaucoup de sa femme et de ses enfants. Pour meubler ses moments de solitude, il y a la compagnie de Bachand, la lecture et la création littéraire, la rédaction d’articles pour le Franco-Canadien.

À l’automne de 1869, Marchand a installé sa famille dans une magnifique maison en brique à deux étages qu’il a fait ériger rue Saint-Charles, à Saint-Jean, juste en face de celle de son ami Laberge. En décembre, il y a logé son étude. En février 1872, il a vendu sa ferme à son frère Charles-Jubilé. Entre les sessions, il a tout le loisir de se retremper dans le milieu familial, de renouer contact avec ses électeurs et de s’engager dans la vie locale. Il accepte en janvier 1868 la charge de marguillier de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste et il participe en décembre, avec son ami Louis Molleur, à la mise sur pied de la Société permanente de construction du district d’Iberville. On l’élit en février 1870 représentant de ce district à la Chambre des notaires de la province de Québec et, en 1872, président de la commission scolaire de Saint-Jean. L’année suivante, toujours avec Molleur, il participe à la fondation de la Banque de Saint-Jean, dont il sera membre du conseil d’administration de 1873 à 1879, puis le 17 octobre 1874 à celle de la Compagnie manufacturière de Saint-Jean, dont il sera aussi membre du conseil d’administration jusqu’à sa disparition en 1877.

En 1874, en pleine crise économique, le gouvernement provincial adopte une politique de subventions aux chemins de fer. C’est le début des emprunts publics, qui grèvent les finances gouvernementales, et l’ère des manœuvres politiques émaillées de scandales. Même si Marchand reconnaît que les chemins de fer sont indispensables à l’essor de l’économie provinciale, fidèle à lui-même, il ne cesse, session après session, de faire des mises en garde contre certains aspects aventureux de la politique gouvernementale et le grenouillage qui entoure sa mise en application – tout spécialement en ce qui concerne la prise en charge par l’État du chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental [V. Louis-Adélard Senécal*]. En 1876, avec Joly, il estime que ce chemin de fer coûtera 9 800 000 $ et qu’on s’achemine vers un désastre. La crise éclate en 1877 : mécontentes d’un changement dans le tracé, les municipalités refusent de verser les sommes promises. Acculé à la faillite, le gouvernement conservateur de Charles-Eugène Boucher* de Boucherville recourt à la taxation directe et tente de contraindre les municipalités récalcitrantes. Les libéraux accentuent leur opposition parlementaire. Marchand agite le « spectre de la Terreur » et qualifie « d’injuste et d’inutile » un projet de loi qui vise à mettre les municipalités au pas et qu’il dit rempli de « clauses iniques et vexatoires ».

La crise débouche sur le « coup d’État » de Luc Letellier* de Saint-Just qui appelle Joly à former le gouvernement le 2 mars 1878. Marchand est assermenté à titre de secrétaire de la province le 8 mars, puis de commissaire des Terres de la couronne le 19 mars 1879. Les libéraux, qui ne peuvent compter sur une majorité sûre en chambre, se contentent de poursuivre la construction ferroviaire et de pratiquer une politique de restrictions budgétaires, n’hésitant pas à retrancher des postes dans la fonction publique, voire à abolir la police provinciale. Le 4 juin 1878, Marchand propose sans succès la suppression du Conseil législatif. Il commet un impair l’année suivante en vendant 5 000 $ à Hamond Gowen, dont il ignore les liens de parenté avec le premier ministre, un terrain évalué à 17 000 $. Les conservateurs croient tenir un scandale, mais un comité parlementaire reconnaît la bonne foi de Marchand et conclut qu’il a pris une décision discutable, mais qui n’entache en rien sa réputation. Ce jugement ne prolonge guère la survie du gouvernement Joly qui s’effondre le 30 octobre 1879, lorsque cinq députés, habilement noyautés par Joseph-Adolphe Chapleau, changent de camp.

Marchand n’est pas candidat à la succession de Joly car il n’a pas réussi à s’imposer comme une figure populaire. Il manque de charisme. Tout naturellement, les libéraux se regroupent plutôt derrière Mercier qu’ils choisissent comme chef en 1883. Marchand se cantonne alors dans le rôle de fidèle lieutenant. Cette position lui permet de prolonger ses séjours à Saint-Jean et lui laisse du temps pour écrire. Jusque-là, il avait surtout fait du journalisme et publié quelques œuvres mineures – Fatenville (1869), une comédie, et Erreur n’est pas compte ou les Inconvénients d’une ressemblance (1872), un vaudeville – qui lui avaient valu la nomination d’officier de l’Instruction publique en 1879, une décoration française, et de membre fondateur de la Société royale du Canada en 1882. Commencent alors des années d’intense création littéraire. En 1883, il publie une comédie en prose, Un bonheur en attire un autre, suivie d’une autre en 1884, les Travers du siècle. L’année 1885 est une année faste : il fait paraître le Lauréat, un opéra bouffe, les Faux Brillants, une comédie en vers, et l’Aigle et la Marmotte, une fable. Enfin, il publie en 1889 un texte en prose intitulé Nos gros chagrins et nos petites misères. Marchand met en scène des personnages à la psychologie un peu courte et souvent empêtrés dans des situations invraisemblables ou des intrigues rocambolesques. Son souci est de divertir et de montrer à l’œuvre dans le monde une justice immanente qui récompense la vertu et punit le vice – thème qui, au dire du critique littéraire Jean Du Berger, « est le schéma traditionnel dont toute littérature naissante hérite ». Non seulement le public apprécie son humour et son sens de la caricature, mais on reconnaît son œuvre : il est élu membre de l’Académie des muses santones (France) en 1883 ; l’université Laval lui décerne un doctorat ès lettres en 1891 et on l’élit président de la Société royale du Canada en 1897.

Marchand mène de front son activité littéraire et politique. En juillet 1883, pour contrer les radicaux de la Patrie qui n’acceptent pas le leadership de Mercier, il fonde le Temps avec ce dernier et Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme, et en devient rédacteur en chef. La Patrie se range et le Temps cesse de paraître le 15 octobre. De 1882 à 1885, Marchand appuie Mercier en chambre et sur les estrades publiques. Il le suit dans la tourmente qu’engendre l’affaire Riel en 1885 [V. Louis Riel*] – il approuve le soulèvement des Métis qui, à son avis, « avaient épuisé tous les moyens constitutionnels » – et il triomphe avec Mercier aux élections du 14 octobre 1886. Marchand aurait droit à un poste de ministre, mais Mercier lui offre plutôt la présidence de l’Assemblée, signe évident qu’il n’est pas au sein du parti un homme fort, bien qu’on le respecte. La présidence le maintient au-dessus des lignes de partis et à l’écart de la vie trépidante des ministres. Marchand s’acquitte de sa fonction avec dignité, amabilité et impartialité. Au dire d’un courriériste parlementaire, sous sa présidence les membres du Parlement auraient vécu les cinq sessions « les plus mondaines » depuis 1867. En coulisse, cependant, Marchand fait sentir à Mercier son désaccord sur les dépenses somptuaires et la politique de grandeur de son régime. Il a la prémonition des poètes. À l’automne de 1891, le scandale de la baie des Chaleurs compromet le gouvernement et discrédite Mercier. Le lieutenant-gouverneur Auguste-Réal Angers* démet ce dernier le 21 décembre 1891. Bleus et rouges lavent leur linge sale en public au cours de la campagne électorale acharnée de l’hiver de 1892. À titre de président de l’Assemblée, Marchand se présente comme le « gardien obligé de la dignité et des prérogatives de l’Assemblée législative ». Il dénonce le comportement « arbitraire et inconstitutionnel » du lieutenant-gouverneur. Et il s’autorise de son titre de président pour se dissocier des agissements de certains libéraux. Le 8 mars, réélu avec une faible majorité de 167 voix, il traîne son adversaire, Jacques-Emery Molleur, devant les tribunaux pour diffamation. Marchand sauve sa tête et sa réputation, mais le parti libéral sort de ces élections éclaboussé, décimé et sans chef. L’heure est à la reconstruction et, tout naturellement, les naufragés se tournent vers Marchand, le doyen et la conscience du parti.

Marchand a 60 ans. Il est l’aîné parmi les députés, et on le surnomme affectueusement le « Père Marchand ». Il a laissé la plus grande partie de sa fortune dans la politique. D’un naturel placide et froid au premier abord, il se révèle dans l’intimité un homme bienveillant, simple et courtois. En public, il tient le langage de la raison. Au dire de son gendre, Raoul Dandurand*, il n’est pas un orateur et n’a pas de charisme, « il parl[e] très correctement sa langue, mais sans aucune chaleur ». On apprécie son allure sereine, remplie de bonhomie, mais on lui reproche de manquer de vigueur dans ses harangues. Caractère conciliant mais ferme, esprit élevé, politique entièrement dévoué à l’intérêt public et d’une conduite irréprochable, il projette l’image d’un honnête homme peu porté vers les aventures. Ce n’est ni un visionnaire ni un rassembleur d’hommes ni, à vrai dire, un homme de parti, mais un fier patriote et un libéral de la vieille école enclin à laisser le jeu du marché décider du sort des hommes et vigilant à faire respecter les règles de juste conduite individuelle et les droits de sa culture. Selon lui, les députés devraient être les gestionnaires de la chose publique. Il a plusieurs atouts en mains : une connaissance intime de la vie politique provinciale et des stratégies parlementaires, l’estime de Wilfrid Laurier*, chef du parti libéral canadien, le respect de ses adversaires ; s’y ajoute le désarroi de la jeune garde du parti, dont Charles Fitzpatrick*, François-Gilbert Miville Dechêne, Adélard Turgeon, Rodolphe Lemieux*, les frères Jules et Auguste Tessier, qui voient en Marchand un homme de transition. Il accepte donc la fonction de chef de l’opposition, dont l’objectif premier est de redonner une crédibilité au parti libéral et de miner celle des adversaires. À la politique conservatrice qui recourt à la taxation directe et aux emprunts pour restaurer les finances publiques, il en oppose une de restrictions budgétaires, caractérisée par l’abolition du Conseil législatif, des retranchements dans la fonction publique et des réductions importantes dans les dépenses des ministères. La vente de l’asile de Beauport (1893–1894), l’emprunt gouvernemental à Paris (1893), la démission du trésorier John Smythe Hall* (1894) donnent lieu à de grands débats au cours desquels Marchand dénonce l’absence d’une politique financière cohérente et efficace. Le 11 décembre 1895, dans un discours retentissant et bien documenté, il peint sous les jours les plus sombres les finances publiques et propose une trêve entre les partis pour sauver le patrimoine.

Très habilement, Marchand prépare le thème de la prochaine campagne électorale, qui stigmatisera la « politique d’expédients et d’opportunisme » des conservateurs. Ce thème prend d’autant plus auprès des électeurs que les conservateurs de la province, dirigés par Louis-Olivier Taillon* et toujours empêtrés dans le scandale McGreevy [V. Thomas McGreevy], projettent l’image d’un parti en voie de désagrégation. Les libéraux ont le vent dans les voiles. La popularité de Laurier est à son zénith et la victoire qu’il remporte aux élections fédérales du 23 juin 1896 est de bon augure pour Marchand. Désireux de profiter à plein de cette vague libérale, il effectue une tournée de la province à l’automne de 1896 et, le 28 novembre, à Montréal, il tient un grand ralliement des organisateurs libéraux. De fait, ce sont les hommes de Laurier qui tirent les ficelles et la jeune garde du parti qui se bat farouchement. Dandurand, responsable de la campagne, crée des clubs libéraux partout dans la province et assure le contact entre Laurier et Marchand. De sa retraite de Spencer Wood, Chapleau manœuvre vainement pour susciter une coalition des bleus et des rouges – bien sûr, sans les ultramontains – dirigée par son ami Guillaume-Alphonse Nantel*. La campagne électorale du printemps de 1897 dégénère en une lutte entre Laurier et « le ministère des taxeux », comme on se plaît à caricaturer le gouvernement conservateur, et Marchand a peu d’influence sur son résultat. Le 11 mai, les libéraux sont élus et, le 24, Marchand est assermenté à titre de premier ministre.

Porté au pouvoir par la popularité de Laurier, alors enclin à plaire à l’épiscopat catholique et à rassurer les électeurs, Marchand n’a pas les coudées franches dans la formation de son cabinet. À l’évidence, Laurier a la haute main sur ce cabinet provincial. Le premier ministre s’installe avec son épouse à Québec chez son gendre Arthur Simard, au 25 de la rue Sainte-Ursule ; il vendra à Dandurand sa propriété de Saint-Jean en janvier 1898. Il s’apprête à réaliser son programme électoral qui se résume en trois promesses : l’assainissement des finances publiques, la mise en valeur des ressources naturelles et la réforme de l’instruction publique.

L’absolue probité de Marchand, le retour d’une conjoncture économique à la hausse, les besoins des États-Unis en matières premières et une nouvelle vague d’industrialisation basée sur l’électricité, tout concourt à la réalisation des promesses électorales. Marchand en vient à boucler le budget provincial et même à déclarer de légers surplus. Insensible aux quémandeurs – sauf, bien sûr, s’ils sont recommandés par son ami Laurier – et les yeux rivés sur « les rentrées de chiffres », il administre la province comme un directeur de banque. La croissance économique marque aussi des points, comme en témoignent l’activité manufacturière, l’industrie laitière, les pâtes et papiers et l’émergence de nouvelles villes telles que Shawinigan et Grand-Mère.

Mais, sur le plan scolaire, Marchand connaît un échec retentissant. Au cours de la campagne électorale, il avait énoncé les grandes lignes d’une réforme qui laisserait au conseil de l’Instruction publique, selon ses propres termes, « le contrôle absolu de tout ce qui n’est pas de pure administration matérielle », mais confierait à un ministre responsable devant l’Assemblée « la gérance et l’administration matérielle de l’organisation scolaire », donc la responsabilité « du bon fonctionnement et de l’efficacité des écoles communes ». Marchand a en tête des objectifs bien précis : l’amélioration de l’enseignement par le perfectionnement des instituteurs et par un système d’inspectorat, l’uniformité des manuels, et la diminution des frais scolaires par des subsides accrus aux écoles communes. Ce projet modéré, reste bien en deçà des espérances des radicaux mais semble très dangereux aux yeux d’un épiscopat ultramontain et pointilleux sur les privilèges acquis. Marchand fait adopter son projet de loi par l’Assemblée le 5 janvier 1898 et l’envoie pour étude au Conseil législatif. L’archevêque de Montréal, Mgr Paul Bruchési*, qui s’opposait à ce projet et qui avait vainement tenté de rallier le pape Léon XIII à sa cause, ne se tient pas pour battu. Il enrôle les évêques et charge Thomas Chapais* de bloquer le projet au Conseil législatif ; le 10 janvier, les conseillers le rejettent. Deux jours plus tard, Marchand en présente un nouveau qui, de fait, est surtout une codification des lois scolaires existantes.

Cet échec – et la tourmente politique qui l’a accompagné – a miné la santé de Félix-Gabriel Marchand qui souffre d’artériosclérose. Il travaille au ralenti, mais prépare sa revanche. Le 9 mars 1900, il présente un projet de loi pour abolir le Conseil législatif qu’il justifie par le fait que les conseillers ne représentent ni une classe sociale ni l’opinion publique, mais des intérêts individuels et des créatures politiques. Se sentant indisposé, il ne peut terminer son discours et se retire de l’Assemblée. En mai, il doit cesser toute activité. Une rechute en septembre l’oblige à garder le lit. Il meurt chez son gendre, à Québec, le 25 septembre, ne laissant à sa femme qu’une maigre police d’assurance et quelques biens. « La Probité est en deuil, que le vieil Honneur porte le crêpe », commente le courriériste de la Patrie.

Félix-Gabriel Marchand a regroupé l’ensemble de son œuvre littéraire dans Mélanges poétiques et littéraires paru à Montréal en 1899. Certains de ses discours politiques ont été publiés de même que son ouvrage Manuel et Formulaire général et complet du notariat de la province de Québec (Montréal, 1891 ; 2e éd., 1892).

AC, Québec, État civil, Catholiques, Notre-Dame de Québec, 29 sept. 1900.— ANQ-M, CE6-24, 12 sept. 1854.— ANQ-Q, P-174.— Paul Bruchési, « Oraison funèbre de l’hon. M. F.-G. Marchand [...] », la Semaine religieuse de Montréal (Montréal), 36 (juill.–déc. 1900) : 211–214.— Débats de la législature provinciale (G.-A. Desjardins et al.).— Débats de l’Assemblée législative (M. Hamelin).— Le Canada français/le Franco-Canadien (Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec), 1er juin 1860, 1er, 5, 8, 15, 26, 29 mars, 2, 5, 16 avril, 2 juill. 1867, 28 sept., 5, 12 oct. 1900.— La Presse, 26 sept. 1900.— Le Soleil, 26 sept. 1900.— Auguste Achintre, Manuel électoral ; portraits et dossiers parlementaires du premier Parlement de Québec (Montréal, 1871 ; réimpr., 1871).— F.-M. Bibaud, le Panthéon canadien ; choix de biographies, Adèle et Victoria Bibaud, édit. (nouv. éd., Montréal, 1891).— Canadian album (Cochrane et Hopkins), 2.— Canadian biog. dict., 2.— Cyclopœdia of Canadian biog. (Rose et Charlesworth).— J. Desjardins, Guide parl.— DOLQ, 1.— Louis Garon, « Inventaire analytique du fonds Félix-Gabriel Marchand », ANQ Rapport, 1974 : 127–210.— Réginald Hamel et al., Dictionnaire pratique des auteurs québécois (Montréal, 1976), 478–479.— J. Hamelin et al., la Presse québécoise, 1–4.— Quebec directory, 1896–1901.— RPQ.— Wallace, Macmillan dict.— Lionel Fortin, Félix-Gabriel Marchand (Saint-Jean-sur-Richelieu, 1979).— Edmond Lareau, Histoire de la littérature canadienne (Montréal, 1874).— Rumilly, Hist. de la prov. de Québec, 1–9.— L.-P. Audet, « le Projet de ministère de l’instruction publique en 1897 », SRC Mémoires, 4e sér., 1 (1963), sect. i : 133–161.— Bernard Chevrier, « le Ministère de Félix-Gabriel Marchand (1897) », RHAF, 22 (1968–1969) : 35–46.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Michèle Brassard et Jean Hamelin, « MARCHAND, FÉLIX-GABRIEL », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/marchand_felix_gabriel_12F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/marchand_felix_gabriel_12F.html |

| Auteur de l'article: | Michèle Brassard et Jean Hamelin |

| Titre de l'article: | MARCHAND, FÉLIX-GABRIEL |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1990 |

| Année de la révision: | 1990 |

| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |