Provenance : Lien

CARR, EMILY, peintre, professeure d’art et auteure, née le 13 décembre 1871 à Victoria, fille de Richard Carr, marchand de gros, et d’Emily Saunders ; décédée célibataire le 2 mars 1945 au même endroit.

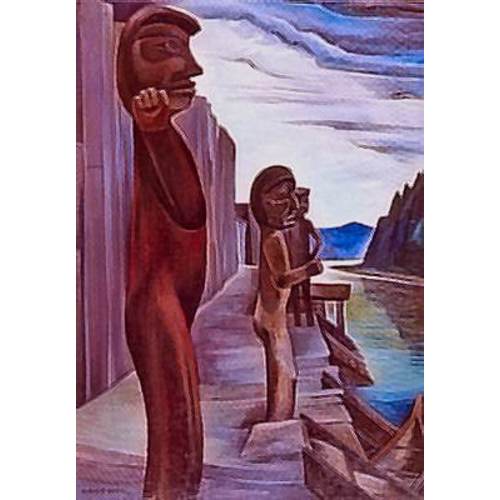

Les représentations qu’Emily Carr a réalisées des forêts pluviales du littoral de la Colombie-Britannique et des mâts totémiques et villages des Premières Nations qui y vivaient se sont imprégnées dans l’imagination non seulement des habitants de la province, mais aussi de tous les Canadiens. Cinquième enfant d’une famille qui comptait cinq filles (un garçon naquit en 1875), Emily manifesta son indépendance à un jeune âge, critiquant les rituels familiaux de lecture de la Bible, de prières et de fréquentation de l’église. Elle étudia à la Mrs Fraser’s Private School for Children à Victoria, puis à la Central Public School. En 1888, elle entra à la Victoria High School, où elle passa moins d’une année. Écolière médiocre, elle avait cependant montré une aptitude pour le dessin quand, à neuf ans, elle fit un croquis de son père au crayon. Encouragé par ce portrait réussi bien qu’austère, Richard Carr prit des dispositions pour que sa fille talentueuse reçoive des leçons particulières. Parmi les enseignantes locales qui l’initièrent à la tradition romantique réaliste de la peinture de paysages anglaise figuraient Emily Henrietta Woods, Eva (Evelyn) Almond Withrow, et les demoiselles Berry et Jorand. L’artiste itinérant français Constant-Auguste de L’Aubinière et sa femme d’origine anglaise, Georgina Martha, née Steeple, lui firent prendre conscience que l’art pouvait être plus qu’une forme d’épanouissement pour jeunes filles. En 1890, Withrow permit à Emily de franchir la première étape en vue de devenir une artiste professionnelle en l’aidant à s’inscrire à la California School of Design, à San Francisco. Emily quitta Victoria à la fin de l’été de 1891.

La plupart des aspirants artistes, comme Sophia Theresa Pemberton, contemporaine d’Emily Carr, choisissaient de parfaire leur formation à Londres, mais San Francisco était l’endroit où le père d’Emily avait bâti sa fortune en tant que commerçant et rencontré sa femme. Située à une courte journée de bateau de la capitale de la Colombie-Britannique, cette ville était suffisamment proche pour permettre aux sœurs et au frère d’Emily de lui rendre visite régulièrement. Mais surtout, la California School of Design offrait un programme de qualité supérieure, semblable à celui des meilleurs établissements européens. Les étudiants commençaient par dessiner au fusain des répliques de sculptures classiques, puis passaient au nu, à la nature morte et, enfin, au paysage. Emily Carr qualifia de monotones les cours de dessins de figures anciennes et de natures mortes. Sa pudeur lui faisait exclure le dessin de nus. Pendant sa troisième année, la représentation de paysages lui posa un plus grand défi que celle des contours bien définis d’objets en classe. Elle n’eut toutefois guère la possibilité de poursuivre en ce sens. Le manque d’argent, attribuable à la présumée mauvaise gestion, par un ami proche, des biens de son père après la mort de ce dernier en 1888 (sa mère était décédée deux ans plus tôt) et la récession économique de 1893 ramenèrent l’artiste à Victoria en décembre de cette année-là. Au retour, sous la supervision de ses trois sœurs célibataires, Edith, Elizabeth Emily et Alice Mary, elle enseigna l’art à de jeunes filles et garçons. Elle commença à exposer ses paysages et natures mortes à la foire agricole de Victoria, et trouva un nouveau thème pour son travail.

John Webber*, qui avait accompagné le capitaine James Cook* à Yuquot, sur la côte ouest de l’île de Vancouver en 1778, fut l’un des premiers Européens à représenter les peuples autochtones de la province. Plus de 100 ans après, Emily Carr peignit les canots et maisons communes des Salishs du littoral dans la réserve des Songhees du port intérieur de Victoria. Elle avait lu l’Essai sur l’homme d’Alexander Pope, publié à Londres en 1733–1734, qui glorifiait les peuples autochtones pour ce que l’auteur et ses contemporains percevaient comme étant leur esprit indépendant, leur bonté inhérente et leur vie libre de conventions sociales. L’ouvrage avait éveillé la curiosité de Mlle Carr et l’avait amenée à prendre contact avec ces peuples. En 1898, elle se rendit jusqu’au lointain village de Ucluelet occupé par des Nootkas (Nuu-Chah-Nulth) sur l’île de Vancouver, où elle réalisa des dessins à la plume et des aquarelles de scènes villageoises, dont Cedar Canim’s House, Itedsu (1898), et où elle reçut le surnom de ‛T’le Wyck ou Klee Wyck, qui signifie « celle qui a tendance à rire ».

L’année suivante, grâce à l’argent qu’elle avait économisé en enseignant, Emily Carr partit pour l’Angleterre et s’inscrivit à la Westminster School of Art de Londres. Elle passa deux ans à répéter les cours qu’elle avait suivis en Californie, en y ajoutant la peinture de nu. À la fin de l’été de 1901, elle fuit les classes bondées et s’établit à St Ives, en Cornouailles. Sous la direction du peintre de marines suédois Julius Olsson et du peintre paysagiste anglais Algernon Mayow Talmage, elle découvrit comme motif les bois qui surplombaient le port. Au printemps de 1902, elle se fixa à Bushey, dans le Hertfordshire, et étudia auprès du peintre paysagiste académique John William Whiteley. L’automne suivant, elle dut toutefois mettre brusquement un terme à ses cours pour cause de maladie ou d’épuisement. En janvier 1903, une tension nerveuse et des maux de tête intenses, couplés à la culpabilité d’avoir rejeté son prétendant canadien William (Mayo) Paddon, entraînèrent son entrée à l’East Anglian Sanatorium, à Stoke-by-Nayland, où elle demeura un peu plus de 14 mois.

À un âge avancé, Emily Carr décrirait de façon peu flatteuse son séjour de quatre ans et demi en Angleterre. Pourtant, malgré les inconvénients, elle avait, avant son retour à Victoria en 1904, raffermi son identité en tant que Canadienne de l’Ouest, adopté la forêt comme thème artistique et acquis les compétences nécessaires pour amorcer une carrière professionnelle. En 1905, elle produisit des dessins humoristiques pour le journal Week de Victoria. Elle reprit contact avec les peuples autochtones pendant un second voyage à Ucluelet et élut domicile à Vancouver pour échapper à l’atmosphère oppressante de la famille. Au cours des cinq années suivantes, elle enseigna à des adultes et à des enfants, et fit des croquis des arbres du parc Stanley. Elle participait régulièrement à des expositions locales et, en 1908, aida à la fondation de la British Columbia Society of Fine Arts. Elle se fit de nouveaux amis, parmi lesquels Sophie Frank, membre de la communauté squamish de la réserve indienne de Mission 1.

En juin 1907, Emily Carr avait entrepris un voyage en Alaska qui la marquerait. Elle vit des villages autochtones de la région représentés par un artiste américain inconnu, peignit ses premiers mâts totémiques à l’Indian River Park (Sitka National Historical Park) et, sur le chemin du retour, reproduisit des mâts in situ au village kwakiutl (Kwakwaka’ wakw) d’Alert Bay. Même si des membres des Premières Nations n’avaient jamais cessé de produire des œuvres pour leur propre usage ainsi qu’à l’intention des touristes, Mlle Carr, à l’instar des anthropologues de son époque, était convaincue de voir les vestiges de leur culture. Croyant qu’il était de son devoir de documenter les mâts totémiques et les villages avant qu’ils ne disparaissent, elle passa les trois années suivantes à visiter des peuplements sur la côte nord-est de l’île de Vancouver et à l’intérieur de la province.

En 1910, Emily Carr tint dans son atelier une exposition de ses toiles d’inspiration autochtone. Les recettes lui permirent d’effectuer un voyage en France qui durerait plus d’une année. Munie d’une lettre de recommandation de l’artiste anglais Henry William Phelan Gibb, installé à Paris, et accompagnée de sa sœur préférée, Alice Mary, elle partit pour Paris en juillet 1910. Sur le conseil de Gibb, elle s’inscrivit à l’académie Colarossi. Cependant, n’ayant aucune connaissance du français, elle ne comprenait pas les professeurs. Gibb lui suggéra alors d’étudier auprès d’un maître d’origine écossaise, John Duncan Fergusson. Elle n’eut guère le temps à ce moment-là d’assimiler les couleurs vibrantes et les rythmes décoratifs caractéristiques des tableaux d’inspiration fauve de Fergusson en raison d’un épuisement nerveux qui aboutit à un effondrement complet. Après une longue convalescence à l’infirmerie de l’American Student Hostel, elle participa aux cours de dessin de Gibb à Crécy-en-Brie, à l’est de Paris, puis, en juin 1911, le rejoignit à Saint-Efflam, en Bretagne. Le changement d’environnement, l’utilisation de l’huile, la découverte qu’un tableau pouvait être plus que la transcription d’un fait visuel et la façon de travailler d’après nature incitèrent Mlle Carr à abandonner les conventions académiques et à adopter le postimpressionnisme français, comme l’illustre Autumn in France (1911).

Après un bref séjour à Paris, Emily Carr se rendit au port de pêche de Concarneau, pour étudier auprès de Frances Mary Hodgkins. Comme elle, la peintre néo-zélandaise était célibataire et venait d’une colonie britannique ; les deux préféraient la campagne à l’agitation de Paris. Hodgkins avait l’intention d’adapter son style postimpressionniste exubérant à la représentation des Bretons aux vêtements colorés de son voisinage et des Maoris de son pays natal. Dans Brittany coast (1911), Mlle Carr prouva qu’elle était capable d’employer les couleurs éclatantes de la palette de Hodgkins, ses contours épais et sa façon économique de peindre ses aquarelles par petites touches. À son retour à Paris, six semaines plus tard, elle apprit que Gibb avait inscrit deux de ses paysages peints à l’huile au Salon d’automne de 1911.

Emily Carr revint à Victoria à la fin de 1911 et retourna s’installer à Vancouver au début de 1912. Elle habita quelque temps avec Statira Elizabeth Frame [Wells*] et influença sans doute l’art de cette dernière. Elle reprit son enseignement et tint des soirées le vendredi. Le 25 mars, son exposition de plus de 70 tableaux réalisés pendant son séjour en France, qui fit l’objet d’un accueil généralement favorable, introduisit le fauvisme en Colombie-Britannique.

En juillet 1912, brûlant d’impatience d’appliquer son nouveau style à la représentation de sujets autochtones, Mlle Carr entreprit une expédition qui la mena aux villages des Kwakiutls, des Gitksans (Gitxsan) et des Haïdas le long de la côte est de l’île de Vancouver ; elle remonta ensuite la rivière Skeena et atteignit les îles de la Reine-Charlotte (Haida Gwaii). Dans des œuvres telles que Cumshewa (1912), elle fit du mât totémique, plutôt que de la scène de village, le motif central de son travail d’inspiration postimpressionniste. En octobre, elle accrocha à l’exposition annuelle du Studio Club les toiles résultant de son voyage. Elle tenta en vain de convaincre le secrétaire de la province et ministre de l’Éducation, Henry Esson Young*, de faire acquérir par le gouvernement sa collection qui, selon elle, documentait « de vrais trésors artistiques d’une race en voie de disparition ». En avril 1913, elle prononça des conférences sur l’art autochtone et présenta près de 200 de ses tableaux et dessins au Drummond Hall de Vancouver. Même si ses conférences et ses œuvres furent reçues avec enthousiasme, elle avait escompté plus de ventes et une attention plus grande de la presse. Comme elle était déjà en train de faire construire à Victoria un immeuble d’habitation qui lui fournirait un revenu stable, elle retourna dans cette ville quelques semaines plus tard.

Emily Carr consacra les 14 années suivantes à administrer sa propriété, Hill House (la dénomination « House of All Sorts » fut une invention littéraire subséquente). Elle acheta une ménagerie qui la fit passer pour l’excentrique du quartier, suivit un cours d’écriture de nouvelles et, en 1916–1917, passa huit mois à San Francisco. À son retour, elle mit sur pied un chenil et éleva quelque 350 chiens de berger pour la vente avant de le fermer en 1921. Contrairement à ce qu’elle écrirait plus tard, elle n’abandonna pas la peinture ni les expositions pendant ces années-là. À San Francisco, elle avait aidé à peindre des décorations pour le St Francis Hotel. De décembre 1917 à octobre 1919, elle produisit des dessins humoristiques pour le Western Woman’s Weekly, publié à Vancouver. Près de son domicile, elle réalisa des tableaux des falaises de Dallas Road qui surplombaient le détroit Juan de Fuca. Ces travaux postimpressionnistes furent exposés par l’Island Arts and Crafts Society, la Seattle Fine Arts Society et la San Francisco Art Association. Mlle Carr ne manquait pas non plus de compagnie parmi les artistes de même sensibilité qu’elle. Au cours des années 1920, Viola et Ambrose McCarthy Patterson, installés à Seattle, et l’Américain Mark Tobey, sur le point de devenir célèbre, qui cherchaient à développer un style susceptible de mettre en valeur le caractère unique des paysages de la côte Ouest, venaient fréquemment en visite à Hill House, tout comme Ina Duncan Dewar Uhthoff [Campbell*] de Victoria.

Même si elle avait mis de côté sa mission de documenter les peuples des Premières Nations de la Colombie-Britannique après son retour à Victoria, en 1913, Emily Carr ne perdit jamais l’intérêt pour leur art. Principalement pour le marché touristique, elle fabriqua des poteries et des tapis qu’elle décorait de motifs amérindiens. En 1926, elle invita l’ethnologue Marius Barbeau* du Musée commémoratif Victoria, à Ottawa, de passage à Vancouver pour donner des conférences, à venir voir son travail, invitation qu’il déclina à ce moment-là.

En septembre 1927, Emily Carr fit la connaissance d’Eric Brown*, directeur de la Galerie nationale du Canada, avec qui elle avait beaucoup d’affinités. Cette rencontre changea sa vie. Mlle Carr était convaincue qu’elle peignait la Colombie-Britannique authentique, ce qui concordait avec le projet nationaliste de Brown, défenseur du groupe des Sept. Ce qu’elle percevait comme un rejet de son travail par le public tant de Vancouver que de Victoria et par les autorités gouvernementales correspondait à l’image que le directeur se faisait de l’artiste en quête de reconnaissance. Par-dessus tout, la conviction de Mlle Carr que la culture autochtone de la côte nord-ouest était en déclin et qu’il incombait aux modernistes non autochtones de faire valoir des sujets indigènes convenait à l’exposition que Brown planifiait avec Barbeau.

À la fin de l’automne de 1927, Emily Carr se rendit à Ottawa pour assister à l’inauguration de l’« Exhibition of Canadian West Coast Art, Native and Modern », à la Galerie nationale. Comme l’historienne de l’art Gerta Moray le ferait observer, la contribution de Mlle Carr à cette exposition confirma son rôle dans la culture canadienne « en tant que figure médiatrice entre un Canada moderne, dominé par l’Europe, et un monde autochtone exotique, primitif ». Pendant sa visite en Ontario et au Québec, on lui présenta des artistes tels que Margaret Kathleen (Pegi) Nicol, Annie Douglas Savage* et des membres du groupe des Sept qui, selon elle, étaient « en train de créer un art digne de notre grand pays ». Elle reçut des invitations à exposer et conclut plusieurs ventes privées. Ce fut toutefois sa rencontre avec le chef de file du groupe des Sept, Lawren Stewart Harris*, qui l’initia à la théosophie et lui dit comment exprimer sa spiritualité dans son travail, qui eut le plus d’influence sur elle. Elle avait alors 55 ans.

À l’été de 1928, inspirée par le travail et la philosophie de Harris, Emily Carr entama une deuxième grande excursion dans des villages autochtones des îles de la Reine-Charlotte et le long des rivières Skeena et Nass. De retour à Victoria, chargée de dizaines d’aquarelles et d’esquisses, elle s’inscrivit à un cours de maître en abstraction donné par Tobey. Quand elle traduisit ses aquarelles en huiles, par exemple Totem mother, Kitwancool (1928), elle accrut le volume et la forme des mâts, accentua le contraste entre les couleurs claires et foncées, accorda une attention particulière aux relations rythmiques et donna à la lumière une source précise. Au printemps suivant, elle présenta deux tableaux, fruits de son expédition nordique, à l’exposition annuelle de l’Ontario Society of Artists. Quand Harris vit ses nouvelles œuvres, il l’assura que ses « idées, visions, sentiments se dirigeaient vers une expression précise ». Il lui suggéra néanmoins de laisser tomber la thématique amérindienne et de choisir les paysages de la province comme motif central de son art. Suivant ce conseil, elle se rendit en 1929 dans les forêts denses entourant Yuquot.

Emily Carr avait depuis longtemps associé l’impression de mystère et la crainte qu’elle ressentait dans la forêt à la présence de Dieu. Guidée par le transcendantalisme ésotérique de Harris et l’abstraction symboliste de Tobey, elle réduisit les arbres de Yuquot à des cônes et des triangles, et choisit une palette de couleurs froides composée de gris et de bruns. Bientôt insatisfaite de ses représentations d’un Dieu froid et distant, dans des toiles telles que Grey (1929), elle employa une interprétation plus relâchée, moins stylisée et plus expressive pour dépeindre un Dieu plus bienveillant. À l’aide de couleurs plus claires et en adaptant l’huile sur papier pour tracer des esquisses, elle explora de nouveaux sujets – mer et ciel, aires déboisées et carrières de gravier – qui contrastaient avec ses représentations plus confinées de l’intérieur de la forêt.

En 1934, Emily Carr nota ceci dans son journal : « Je peins maintenant selon ma propre vision, sans penser à l’approche de qui que ce soit d’autre, en essayant d’exprimer mes propres réactions. » Par un ample geste du bras, elle ramena la végétation forestière dans Stumps and sky (vers 1934) à une série de courbes en S, de chevrons et de spirales ascendantes faisant pratiquement danser les arbres sur le papier. De 1932 à 1936, quand son style expressionniste était un véhicule de sa spiritualité, elle produisit certains de ses tableaux les plus achevés, entre autres Reforestation (1936). Vers 1938, elle réalisa un autoportrait pénétrant. Avec moins de succès, elle rassembla une végétation forestière librement esquissée et des mâts totémiques monumentaux dans des tableaux tel A Skidegate pole (vers 1940).

À la suite de sa contribution à l’« Exhibition of Canadian West Coast Art », en 1927, Emily Carr était retournée à deux reprises, en 1930 et en 1933, en Ontario et au Québec. Elle avait renoué avec des artistes de ces régions, mais s’était également rendue à New York, en 1930, où elle avait fait la connaissance et vu les peintures de Georgia Totto O’Keeffe, et visité la collection d’art moderne de la critique Katherine Sophie Dreier.

La renommée d’Emily Carr s’accrut de façon exponentielle au cours des années 1930. Elle exposa avec l’Ontario Society of Artists, le Canadian Group of Painters (auquel elle adhéra en 1933), l’Association des arts de Montréal et l’Art Gallery of Toronto (ses toiles accompagnaient celles du groupe des Sept). Ses tableaux furent également exhibés à la présentation annuelle de la Galerie nationale du Canada et dans des galeries privées. En outre, ils furent présentés dans des expositions locales et influencèrent des artistes de la relève britanno-colombienne tels que Jack Leonard Shadbolt, Joseph Francis Plaskett et Max Singleton Maynard. Elle continua de préparer des expositions solos, notamment au Crystal Garden de Victoria en 1930 et à Hill House en 1932. Le siège social de la Canadian National Railway Company à Ottawa et l’Art Institute of Seattle organisèrent en 1930 les premières expositions solos qu’elle ne monta pas elle-même. Des expositions individuelles furent également tenues en 1935 par la section torontoise de la Women’s Art Association of Canada, en 1937 par l’Art Gallery of Toronto, et en 1938, 1940, 1941 et 1943 par la Vancouver Art Gallery. Elles donnèrent lieu à des ventes et à des critiques généralement favorables. Jusqu’à la mort d’Emily Carr, en 1945, la promotion soutenue de son travail par Harris et d’autres artistes, ainsi que par des conservateurs, écrivains et collectionneurs en grande partie de l’Ontario et de la province de Québec, avait assuré sa réputation à titre d’artiste canadienne éminente.

Malheureusement, vers la fin des années 1930, il ne restait plus à Emily Carr que quelques années pendant lesquelles elle posséderait à la fois les ressources financières et la santé nécessaires pour exploiter ses immenses talents. En janvier 1937, elle subit la première de plusieurs crises cardiaques. En mars 1939, elle eut une légère crise d’apoplexie. Après que la maladie l’eut incitée, en 1938, à vendre sa fourgonnette, baptisée l’Elephant, qui avait facilité ses voyages pour le dessin en périphérie de Victoria au cours des cinq années précédentes, elle avait loué une série de chalets. Entre 1938 et 1942, elle effectua quatre excursions qui lui fournirent du matériel pour Dancing sunlight (vers 1939) et des toiles de composition moins solide.

Après 1937, Emily Carr consacra plus de temps à écrire dans son journal, à correspondre avec un vaste cercle d’amis et à rédiger des nouvelles. Inspirées librement de ses rencontres avec les peuples des Premières Nations, de son enfance, de ses animaux et de ses locataires, ses histoires ont un caractère sentimental et moralisateur ; elles sont empreintes de préjugés contre les étrangers et les Blancs qu’elle considérait comme socialement inférieurs. Elles exaltent aussi son amour de la nature et les affinités qu’elle pensait avoir avec les peuples indigènes de la Colombie-Britannique. Des cours d’écriture et des amis – Ruth Humphrey, professeure d’anglais au Victoria College, et Flora Alfreda Hamilton Burns, auteure indépendante – l’avaient aidée à façonner ses récits depuis les années 1920. Mais ce n’est qu’en 1939 que les talents d’éditeur et les contacts en matière d’édition d’Ira Dilworth*, membre du personnel de direction de la Canadian Broadcasting Corporation, donnèrent aux tentatives littéraires de Mlle Carr un plus vaste auditoire. Klee Wyck, publié à Toronto en 1941, reçut le prix littéraire du gouverneur général en 1942 et fut suivi des ouvrages The book of Small et The House of All Sorts, publiés à Toronto respectivement en 1942 et en 1944. Même si son succès à titre d’écrivaine lui apporta de grandes satisfactions, c’était comme artiste qu’elle avait toujours souhaité être reconnue.

En 1942, Emily Carr, souffrante, aidée de Harris et de Dilworth, sélectionna 45 tableaux pour nourrir l’Emily Carr Trust qu’elle avait créé l’année précédente. Les œuvres devaient constituer un prêt permanent à la Vancouver Art Gallery. En raison des préoccupations au sujet d’une invasion japonaise possible, elles furent expédiées en Ontario et au Québec pour les années restantes de la Deuxième Guerre mondiale. Harris et William Arnold Newcombe, ami de longue date de Mlle Carr et fils du collectionneur d’artefacts Charles Frederic Newcombe*, devinrent les fiduciaires du fonds, tandis que Dilworth accepta le rôle d’exécuteur. Après la mort d’Emily Carr, Dilworth supervisa la préparation de l’autobiographie de son amie, Growing pains : the autobiography of Emily Carr, publiée à Toronto en 1946, et de trois autres recueils de nouvelles. Après le décès de Dilworth, en 1962, sa nièce et héritière, Phyllis Inglis, éditerait les journaux intimes de Mlle Carr et les publierait à Toronto et à Vancouver en 1966, sous le titre Hundreds and thousands : the journals of Emily Carr.

En 1945–1946, l’Art Gallery of Toronto et la Galerie nationale du Canada présentèrent une exposition commémorative intitulée « Emily Carr : Her Paintings and Sketches ». En 1971, la Vancouver Art Gallery souligna le centenaire de la naissance d’Emily Carr par une exposition de grande envergure. Pendant les deux décennies suivantes, son travail fut reconnu dans des expositions solos et présenté aux côtés de celui d’autres artistes canadiens bien en vue au pays et au delà de ses frontières. Au début des années 1990, sa vie et sa production artistique furent toutefois considérées sous un angle différent. Selon une optique politiquement correcte, certains auteurs ont allégué qu’elle avait une vision déformée des paysages de l’Ouest canadien ; d’autres ont soutenu qu’elle possédait des connaissances limitées sur l’art des autochtones, et qu’elle s’était approprié les images et récits de ces peuples.

Malgré ces critiques, Emily Carr reste l’artiste non autochtone de l’Ouest canadien la plus célèbre et la peintre canadienne la plus importante. Elle introduisit le modernisme sur la côte Ouest pendant la deuxième décennie du xxe siècle. Par ses tableaux et ses nouvelles, elle sensibilisa à la culture des Premières Nations un public non autochtone et de prime abord indifférent. Elle fournit surtout une représentation unique du paysage côtier qui incita les Canadiens à regarder la forêt d’une nouvelle manière.

Les papiers personnels d’Emily Carr, ainsi que les originaux de ses textes, sont conservés aux British Columbia Arch. (Victoria), MS-2181 ; MS-2763. Outre les ouvrages déjà mentionnés, ses principaux écrits comprennent : « Modern and Indian art of the west coast », McGill News (Montréal), 10 (1928–1929), no 3, suppl. : 18–22 ; A little town and a little girl ([Toronto, 1951]) ; The heart of a peacock (Toronto, 1953) ; Pause : a sketch book (Toronto, 1953) ; et An address, introd. par Ira Dilworth (Toronto, 1955).

Les British Columbia Arch. et la Vancouver Art Gallery possèdent les plus importantes collections d’œuvres d’Emily Carr ; le reste de ses peintures et de ses esquisses se trouvent dans des galeries et des collections privées au Canada.

Cet article repose sur notre livre intitulé Emily Carr : a biography (Toronto et Oxford, Angleterre, 1979). Pour en savoir davantage sur l’artiste et son œuvre, nous renvoyons les lecteurs particulièrement aux sources suivantes : Beyond wilderness : the Group of Seven, Canadian identity and contemporary art, John O’Brian et Peter White, édit. (Montréal, 2007) ; Paula Blanchard, The life of Emily Carr (Vancouver, 1987) ; Emily Carr et al., Dear Nan : letters of Emily Carr, Nan Cheney and Humphrey Toms, Doreen Walker, édit. (Vancouver, 1990) ; Susan Crean, The Laughing One : a journey to Emily Carr (Toronto, 2001) ; Emily Carr : her paintings and sketches (catalogue d’exposition, Galerie nationale du Canada, Ottawa, et Art Gallery of Toronto, 1945) ; Emily Carr : nouvelles perspectives sur une légende canadienne (catalogue d’exposition, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, 2006) ; Edythe Hembroff-Schleicher, Emily Carr : the untold story (Saanichton, C.-B., et Seattle, Wash., 1978) ; Gerta Moray, Unsettling encounters : First Nations imagery in the art of Emily Carr (Vancouver et Toronto, 2006) ; trois ouvrages de Doris Shadbolt : The art of Emily Carr (Seattle, 1979), Emily Carr (catalogue d’exposition, Musée des beaux-arts du Canada, 1990) et Emily Carr : a centennial exhibition celebrating the one hundredth anniversary of her birth (catalogue d’exposition, Vancouver Art Gallery, 1971 ; réimpr. 1975) ; et S. K. Walker, This woman in particular : contexts for the biographical image of Emily Carr (Waterloo, Ontario, 1996).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Maria Tippett, « CARR, EMILY », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/carr_emily_17F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/carr_emily_17F.html |

| Auteur de l'article: | Maria Tippett |

| Titre de l'article: | CARR, EMILY |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2016 |

| Année de la révision: | 2016 |

| Date de consultation: | 28 novembre 2024 |