Provenance : Lien

BEGBIE, sir MATTHEW BAILLIE, juge et homme politique, né le 9 mai 1819, probablement sur un navire britannique ancré à la colonie du Cap (Afrique du Sud), fils de Thomas Stirling Begbie et de Mary Hamilton Baillie ; décédé le 11 juin 1894 à Victoria, Colombie-Britannique.

Jusqu’à l’âge de sept ans, Matthew Baillie Begbie vécut à l’île Maurice, où le régiment de son père tenait garnison. La famille retourna ensuite en Grande-Bretagne et s’installa en 1830 à Guernesey, où Begbie entra à l’Elizabeth College. Élève brillant, il allait conserver toute sa vie un don pour les langues et un vif intérêt pour à peu près toutes les matières qu’on lui avait enseignées. L’étude des mathématiques dut nourrir l’esprit logique qu’il allait exercer dans sa carrière d’homme de loi. Grâce à un maître de dessin, il devint un bon artiste ; par la suite, il allait enjoliver les notes de ses procès en dessinant à l’encre les témoins, les spectateurs et des objets liés à la cause entendue. Il étudia aussi la théologie et demeura toute sa vie un fervent anglican et un théologien notable.

Begbie quitta l’Elizabeth College en 1836 pour entrer au Trinity College de Cambridge mais, deux ans plus tard, il passait au Peterhouse College, où il obtint en 1841 une licence ès arts. Ses cinq années à Cambridge furent heureuses mais, à la fin de ses études, il eut la déception de ne pas se classer assez bien pour devenir professeur. Sans doute le titre de fellow de l’une des fondations collégiales qu’on lui décerna en 1849 pour la publication, l’année précédente, de son traité sur le droit des sociétés allait-il atténuer quelque peu ce regret. En novembre 1844, après des stages à la Lincoln’s Inn, Begbie devint barrister ; admis sans délai au barreau de la chancellerie, il pratiquait exclusivement dans les tribunaux de celle-ci. Son revenu était suffisant pour qu’il mène une vie confortable à Londres et puisse s’offrir des voyages à l’étranger. Sans être au sommet de sa profession, il faisait une belle carrière ; ses collègues le tenaient pour un avocat compétent et un homme intègre.

En août 1858, sir Hugh McCalmont Cairns, avocat général et confrère de Begbie à la Lincoln’s Inn, connaissant son tempérament et sa réputation au barreau, proposa sa candidature au poste de juge de la nouvelle colonie de la Colombie-Britannique. On avait créé celle-ci plus tôt dans le mois, en conséquence de la ruée vers l’or qui avait commencé au printemps. Devant l’afflux des mineurs, il fallait instaurer un pouvoir civil. James Douglas*, gouverneur de l’île de Vancouver et agent principal de la Hudson’s Bay Company, avait proclamé une série d’édits fort judicieux pour réglementer l’exploitation minière, mais ils n’étaient pas valides car celui-ci n’était pas habilité à légiférer sur le continent. Le ministère des Colonies, interprétant le geste de Douglas comme une tentative de perpétuer l’hégémonie de la compagnie, donna à la Colombie-Britannique le statut de colonie et l’en fit gouverneur. Le ministère nomma aussi plusieurs fonctionnaires, dont Begbie, pour lui fournir l’appareil administratif.

Célibataire de 39 ans, Begbie vivait alors dans l’aisance à Londres. Accepter cette nomination, c’était abandonner sa pratique d’avocat. Il le fit en partie parce qu’il aimait voyager et qu’on lui avait promis pour l’avenir un poste de juge en chef, mais surtout parce qu’il s’ennuyait et rêvait d’aventure. Arrivé à Victoria le 16 novembre 1858, il partit le lendemain avec Douglas pour le fort Langley, sur le Fraser. Le 19 novembre, on proclamait la nouvelle colonie et les deux hommes se faisaient mutuellement prêter le serment d’office. À compter de cette cérémonie, ils allaient travailler ensemble jusqu’à la retraite de Douglas, en 1864. Begbie entra au Conseil exécutif de la Colombie-Britannique au début de 1859, même s’il appartenait au pouvoir judiciaire. Ce cumul inhabituel de fonctions était nécessaire parce que personne d’autre dans la colonie ne possédait de formation en droit. On ignore pendant combien de temps il siégea officiellement au conseil, mais on sait que Douglas le consultait souvent sur des questions politiques et administratives.

La rédaction de nombreuses lois coloniales fut peut-être le principal apport de Begbie en qualité de membre de l’exécutif. Ainsi les trois lois les plus importantes que la Colombie-Britannique proclama avant son union avec l’île de Vancouver en 1866 étaient son œuvre : l’Aliens Act et le Gold Fields Act de 1859, et le Pre-Emption Act de 1860. Elles régissaient l’immigration, le commerce et le peuplement. Il arrivait que Begbie ait à interpréter au tribunal les lois mêmes qu’il avait conçues à titre de conseiller exécutif, ce qui soulevait la colère de certains rédacteurs en chef, dont John Robson et Amor De Cosmos. Il survécut à ces virulentes attaques, tout comme à des accusations de faute professionnelle dont la plus grave fut d’avoir accepté en décembre 1862, au cours de ce que l’on a appelé le scandale Cottonwood, un pot-de-vin de la part de spéculateurs fonciers. Jamais on ne put prouver l’accusation, publiée dans le British Columbian de New Westminster, et Begbie fit emprisonner le rédacteur en chef du journal, Robson, pour outrage au tribunal.

Aussi importante qu’ait été sa participation au gouvernement de la colonie, Begbie se distingua surtout en appliquant le droit britannique aux communautés éparpillées de mineurs. On ne saurait exagérer l’importance de ce qu’il fit dans ce domaine. Cette colonie britannique, gouvernée par une poignée de fonctionnaires de la métropole, avait une population blanche composée principalement de ressortissants étrangers, américains pour la plupart, et concentrée presque entièrement dans des camps isolés de mineurs. Arrivés d’abord dans la basse vallée du Fraser, les mineurs remontèrent lentement le fleuve pour gagner l’arrière-pays. D’autres camps apparurent dans le sud de la Colombie-Britannique et dans le fossé des Rocheuses, puis dans le nord de la colonie. Begbie voyait qu’il fallait amener la justice jusque dans ces communautés, dont les membres ne pouvaient ou ne voulaient se rendre à New Westminster (la capitale jusqu’en 1868) pour régler des litiges civils ou se soumettre à la procédure criminelle. Heureusement, c’était un homme d’une très forte trempe. En janvier 1859, avec le colonel Richard Clement Moody* et un groupe du génie royal, il remonta le Fraser encombré de glaces pour réprimer une insurrection qui s’était déclenchée parmi les mineurs de Yale et de Hills Bar, et pour juger Ned McGowan, le chef de l’une des factions. Le mois suivant, afin de mieux connaître la population minière du Fraser, il partit de New Westminster, se rendit jusqu’à ce qui est aujourd’hui Lillooet et en revint, à pied (un trajet d’environ 350 milles). Plus tard dans l’année, après avoir rédigé le Gold Fields Act, il fit, toujours à pied, le trajet aller et retour entre New Westminster et Kamloops (encore à peu près 350 milles) pour promulguer la nouvelle loi aux mineurs dans leurs camps et aux commissaires de l’or dans leurs cabanes de rondins. Il nota l’impression favorable que lui avaient faite les mineurs ; ceux-ci durent être encore plus frappés, sinon ébahis, par lui.

Pendant les dix années suivantes, Begbie passa presque toujours l’automne et l’hiver à New Westminster ou dans des établissements de la basse vallée du Fraser ; au printemps et à l’été, il séjournait dans les régions du haut Fraser et de Cariboo. À mesure que la colonie eut des chevaux et que des sentiers s’ouvrirent, il fit ses tournées à cheval, ce qui lui plaisait car il avait toujours été bon cavalier. Il tint des audiences dans presque toutes les parties peuplées de la colonie, et l’on estime qu’en 1865 seulement il parcourut environ 3 500 milles à cheval. Amateur de grand air, il plantait sa tente en pleine nature, chassait, pêchait et cuisait son pain. Pourtant, lorsqu’il présidait son tribunal, dehors sur son cheval ou assis sur une souche dans un bosquet, ou encore dans une grange ou une cabane de rondins, il portait sa toge et, s’il prononçait une sentence de mort, la traditionnelle toque noire. En toutes circonstances, les observateurs avaient la certitude que le droit britannique, dans toute sa majesté, était parmi eux. Il produisait sur ces gens rudes exactement l’effet qu’il souhaitait : à quelques exceptions près, il parvenait sans peine à appliquer le droit civil et le droit criminel. Certes, des contemporains lui reprochaient parfois d’avoir une attitude autocratique et de rendre des jugements arbitraires, mais les mineurs le respectaient. Ses jugements dans les litiges miniers, qui formèrent le plus gros des causes civiles entendues avant 1871, sont éclairés, et il arrive encore qu’on les cite dans les tribunaux.

La considération que les peuples autochtones avaient pour ce juge était peut-être plus impressionnante encore. Begbie admira les Indiens dès son arrivée dans la colonie, et il en connaissait personnellement un grand nombre. Il en vint à comprendre si bien la langue des Shuswaps et des Chilcotins qu’il n’avait pas besoin d’interprète quand des membres de ces groupes comparaissaient. Il comprenait que la population autochtone, d’un naturel paisible, pouvait contribuer au développement de la Colombie-Britannique. Les Indiens l’aimaient aussi : jusqu’à la fin de ses jours, individuellement ou en groupes, ils vinrent demander de l’aide à celui qu’ils appelaient le « Grand Chef », et il fit tout son possible pour les aider. En 1860, il dit à Douglas que les Indiens, à titre de premiers occupants, jouissaient de droits fonciers qu’on devrait reconnaître avant l’imposition de quelque plan général de peuplement (il changea toutefois d’avis dans sa vieillesse). Il s’opposa aux tentatives qui visaient à expulser les Indiens de leurs maisons et de leurs pâturages et, dans les années 1870, il persuada le gouvernement fédéral de préserver leurs droits traditionnels de pêche dans le bas Fraser. En outre, il fit adopter la loi provinciale qui donnait aux Indiennes ayant vécu en union de fait avec des Blancs un pourcentage de leur succession s’ils mouraient intestats. Il se montra toujours clément envers les autochtones : ainsi, en 1872, même s’il aurait pu les condamner à mort, il plaça sous la garde du missionnaire de Metlakatla, William Duncan*, quatre Indiens reconnus coupables de tentative de meurtre.

Imposer le règne du droit dans la période coloniale ne fut pas aussi difficile qu’on l’a souvent cru, car la communauté minière de la Colombie-Britannique n’était pas d’un naturel violent ou anarchique. L’analyse des causes de crime grave que jugea Begbie démontre que les mineurs américains venaient dans la colonie pour s’enrichir, et non pour se battre entre eux ou se tirer dessus. Avant 1871, seulement trois hommes blancs furent pendus pour meurtre après un procès que présida Begbie. Dans la même période, 22 Indiens furent pendus (Begbie obtint une commutation de peine pour 11 autres, alors qu’il n’en demanda jamais pour un Blanc). Il ne faut pas oublier que l’alcool était le principal facteur des cas d’homicide parmi les Indiens et que la population autochtone était beaucoup plus nombreuse que la population blanche. Ces chiffres prouvent que, contrairement à ce dont on l’a souvent accusé, Begbie n’était pas un juge inflexible ou sanguinaire – un « juge bourreau ». Bien sûr, il était sévère, mais le droit criminel de l’époque l’était aussi et il ne pouvait guère en atténuer les rigueurs. D’ailleurs, dans les causes criminelles, sa sévérité était une pose, une stratégie pour impressionner la galerie et non une manifestation de sa véritable nature. Au fond, il était humain et compréhensif.

Lorsque la Colombie-Britannique et l’île de Vancouver devinrent une seule colonie, en 1866, Begbie pensa obtenir le poste de juge en chef, comme on le lui avait promis à sa nomination. Cependant, la loi d’habilitation ne définissait pas l’appareil judiciaire de la nouvelle colonie. Cette lacune engendra trois ans de controverse entre Begbie et le juge en chef de l’île de Vancouver, Joseph Needham. En fait, on avait toujours considéré ce dernier comme le juge en chef, et Begbie était demeuré simple juge. Finalement, on trouva une solution de compromis : après la démission de Needham en 1870, Begbie devint juge en chef de la colonie unie, et un an plus tard, à l’entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération, on le nomma juge en chef de la province. En privé, il s’était opposé à la Confédération, et quand elle avait paru imminente il avait cherché un poste judiciaire ailleurs ; n’en trouvant pas, il accepta l’inévitable et devint un fervent Canadien.

À compter de 1871, Begbie n’exerça plus aucune fonction exécutive ou administrative et se consacra, durant 23 ans, à ses fonctions judiciaires. Il conçut un système de tribunaux et veilla à appliquer la loi à la trame sociale et commerciale d’une province en pleine croissance. Vivement intéressé par la réforme du droit, il fit constamment des recommandations aux gouvernements provincial et fédéral. Par exemple, durant des années, il réclama une loi qui conférerait un droit d’appel aux personnes trouvées coupables, par des magistrats stipendiaires, d’infractions graves, et il finit par l’obtenir.

Les dix années qui suivirent la Confédération furent un intermède paisible dans la longue carrière de Begbie ; aucune controverse et aucun tumulte ne les marquèrent, et la presse ne le critiqua à peu près pas. Il continuait de faire de longues tournées ; ainsi par deux fois (la deuxième à l’âge de 61 ans) il remonta le fleuve Stikine en canot jusqu’aux districts aurifères d’Omineca et de Cassiar, dans le nord de la Colombie-Britannique. En 1874, il présida un célèbre procès ecclésiastique. L’évêque anglican de la Colombie-Britannique, George Hills, avait défroqué son doyen Edward Cridge qui, à titre de partisan de la Basse Église, l’accusait d’hérésie à cause de ses vues Haute Église ou ritualistes. Cependant, Cridge refusait d’abandonner le ministère et ne permettait pas à l’évêque d’entrer dans la cathédrale pour y célébrer un office. Hills le poursuivit en cour, et Begbie, dans un jugement remarquable, stigmatisa le doyen et donna raison à l’évêque. Cridge, sir James Douglas et bien d’autres abandonnèrent la cathédrale pour former une nouvelle congrégation sous les auspices de l’Église épiscopale réformée qui compte encore des fidèles parmi les anglicans de Victoria. À peine Begbie avait-il prononcé ce jugement (il avait travaillé toute la nuit pour l’écrire) qu’il s’embarqua pour l’Europe ; c’était la première fois, en 16 ans, qu’il prenait de longues vacances. Il partait notamment parce que depuis la mort de son père, en 1872, sa famille se querellait sur la répartition de la succession. En octobre 1875, il eut la surprise de recevoir le titre de chevalier des mains mêmes de la reine, au cours d’une exceptionnelle cérémonie privée d’investiture au château de Balmoral.

Quelques-uns des meilleurs jugements de Begbie découlèrent des lois discriminatoires qu’adopta le Parlement de la Colombie-Britannique entre 1878 et 1885 contre les résidents chinois. Les premiers Chinois étaient arrivés dans la colonie peu après le début de la ruée vers l’or mais, en raison de l’animosité des autres mineurs, ils furent réduits à l’exploitation de concessions marginales. Contrairement à leurs homologues de Californie, les mineurs blancs de Colombie-Britannique ne manifestèrent jamais de violence contre les Chinois et supportaient leur présence même si c’était à contrecœur. Ce sont plutôt les hommes politiques de la province qui firent preuve de violence dans leurs lois. En 1874, l’Assemblée discuta d’un projet de loi qui aurait imposé une taxe aux Chinois selon la longueur de leur natte. Jamais on n’adopta ce projet mais, en 1878, le premier ministre George Anthony Walkem* présenta une loi qui imposait une capitation spéciale aux Orientaux. Un collègue de Begbie, John Hamilton Gray*, la déclara cependant nulle et non avenue. Puis, dans les années 1880, des entrepreneurs firent venir encore d’autres Chinois pour construire l’infrastructure du chemin de fer canadien du Pacifique dans le canyon du Fraser. Poussée par Amor De Cosmos, l’Assemblée reprit l’offensive en adoptant des projets de loi visant à expulser ceux qui se trouvaient déjà en Colombie-Britannique et à empêcher l’arrivée de nouveaux groupes. Begbie se mit alors à défendre les Chinois au tribunal, dans la presse, et dans de longs mémoires à la commission d’enquête sur la « question chinoise », instituée en 1884 par le gouvernement fédéral [V. John Hamilton Gray]. Dans les années 1880, peu de ceux qui occupaient des postes élevés dans la province déclarèrent publiquement, comme Begbie le fit dans l’un de ses jugements, que ces lois portaient atteinte « à la liberté individuelle et à l’égalité de tous les hommes devant la loi ». À l’époque, ses opinions furent généralement impopulaires et suscitèrent des critiques dans les journaux ; plus tard cependant, on le reconnut comme un ardent défenseur des libertés civiles. Malgré ses efforts, quelques lois anti-Chinois adoptées à son époque ne furent ni contestées devant les tribunaux, ni rejetées par le gouvernement fédéral, et il en subsistait des vestiges même au début du xxe siècle.

Au cours des 15 dernières années de la vie de Begbie, à mesure que la Colombie-Britannique, bénéficiant directement de la construction du chemin de fer, sortait du marasme économique des années précédentes, le nombre de litiges criminels et civils augmenta énormément. Conformément aux vues centralisatrices qu’il avait adoptées après la Confédération, Begbie affirmait que l’expression législative et exécutive de la volonté royale revenait au dominion plutôt qu’au gouvernement provincial. Aussi eut-il des conflits avec les autorités provinciales et des différends en cour avec leurs avocats. La Cour suprême du Canada cassa ses jugements deux fois dans des causes constitutionnelles importantes. La plus notable fut peut-être, en 1882, le cas Thrasher (du nom d’un rocher du port de Nanaimo sur lequel un navire s’était écrasé) : il fallait déterminer si le gouvernement provincial avait le pouvoir d’exercer un droit de regard administratif sur la Cour suprême de la Colombie-Britannique, autorité exercée auparavant par ce tribunal lui-même. Selon Begbie, il s’agissait d’un tribunal fédéral puisque c’était le gouvernement du dominion qui en nommait les juges. Par conséquent, disait-il, le gouvernement provincial n’était pas habilité à fixer le moment, la date et le lieu des audiences, ni à affecter des juges dans des régions précises de la province. L’Assemblée de la Colombie-Britannique avait établi ce droit de regard au moyen d’une série de lois adoptées dans les années 1870. Quand ces lois, parrainées par le premier ministre Walkem, furent contestées devant les tribunaux en 1881, Begbie et ses collègues les jugèrent nulles et non avenues, mais la Cour suprême du Canada cassa leur jugement. La décision du tribunal fédéral est importante, parce qu’elle conférait aux Parlements provinciaux une autorité sur l’administration judiciaire des tribunaux supérieurs. Fidèle à ses convictions, Begbie continua toujours d’affirmer que cette autorité devait, sinon être reconnue comme faisant partie de la juridiction inhérente du tribunal, du moins être exercée par Ottawa. Par la suite, il exprima cette position dans plusieurs jugements, mais une seule fois il reçut un appui de l’extérieur de la province, soit de la chambre des Communes, qui adopta une loi pour corriger une faiblesse relevée dans l’un de ses jugements. Cette loi fut à son tour frappée de nullité, la Cour suprême du Canada infirmant le jugement de Begbie qui en avait provoqué l’adoption.

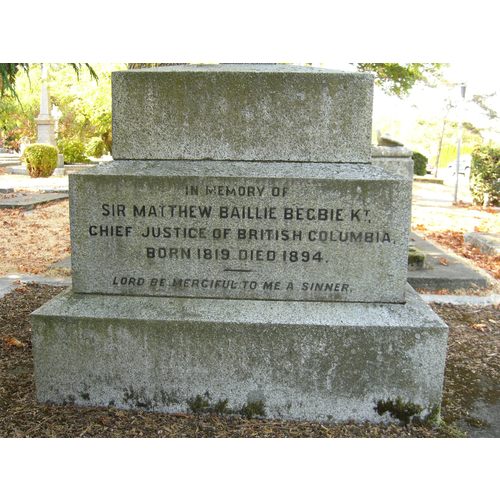

Tard en 1893, pour la première fois depuis son arrivée en Colombie-Britannique, Begbie tomba malade. Après une chirurgie exploratoire, il dut passer plusieurs mois à récupérer. À son retour au tribunal, en janvier 1894, il connaissait la gravité de son mal : un cancer de l’estomac et du foie. Il refusa fermement toute opération et toute médication, choisissant de supporter des douleurs et une faiblesse croissantes au lieu de risquer de perdre sa lucidité. Il travailla assidûment jusqu’au 15 mai ; il ne pouvait alors plus s’asseoir, encore moins se tenir debout. Son esprit demeura clair presque jusqu’à la fin. Le 11 juin, il mourut paisiblement dans son lit, en présence de ses amis les plus chers. Il avait exprimé le souhait d’avoir des obsèques simples, mais la population de la Colombie-Britannique voulait rendre hommage à celui qui avait été, après sir James Douglas, le « premier citoyen » de la province. La procession qui défila dans les rues de Victoria, de l’église St John au cimetière de la baie Ross, n’a jamais été égalée depuis.

Il est certain que Douglas, Begbie et quelques autres, par leurs efforts et leur exemple, avaient empêché la Colombie-Britannique de tomber aux mains des Américains et assuré ainsi son intégration au dominion du Canada. En général, on a reconnu ce rôle essentiel. Par contre, on n’a compris que récemment combien Begbie avait été utile au sein de l’exécutif colonial et à titre d’initiateur ou de rédacteur d’importantes lois coloniales, et combien il avait exercé avec grande compétence les fonctions quotidiennes d’un juge. On a souvent prétendu que sa connaissance du droit était limitée ; l’examen de ses recueils d’audience, qui couvrent toute sa carrière judiciaire, et de ses nombreux jugements publiés, dément cette assertion.

Non seulement Begbie avait-il plusieurs qualités utiles à son travail (une excellente mémoire, la capacité de saisir rapidement les problèmes, le désir d’éviter les retards, de vastes connaissances, et un remarquable talent pour exprimer des concepts juridiques avec style), mais il était, chose rare, un juge de l’époque victorienne qui penchait du côté des humbles. Même s’il appartenait à l’élite politique et sociale, ses jugements révèlent qu’il était tolérant et humain, prêt à défendre, chaque fois que c’était possible, les intérêts des plus pauvres et des moins puissants de la collectivité. La dichotomie entre son image publique de justicier inflexible, particulièrement dans la période coloniale, et ses décisions réelles dans des causes particulières est frappante. Il prenait souvent la part des opprimés : un jeune marin qui suppliait de pouvoir renoncer à son rôle d’équipage au lieu de retourner dans la mer de Béring sous les ordres d’un capitaine tyrannique ; une jeune Noire accusée par le conseil de l’école d’écrire des remarques obscènes dans son cahier ; un officier de police poursuivi pour avoir acheté un verre de bière pendant son service ; et les Chinois, dans une série de causes types. Plusieurs des jugements qu’il rendit dans des conflits de travail méritent aussi d’être relevés : même s’il désapprouvait les arrêts de travail, il refusa d’emprisonner un groupe de mineurs qui faisaient la grève aux mines de charbon de Nanaimo en 1890, et ce malgré qu’ils aient défié une série d’injonctions.

Il n’est pas facile de saisir l’élément clé de la personnalité de Begbie ou de découvrir l’homme qu’il était, même si nombre de ses traits sont évidents : son attachement à la reine, sa fermeté dans l’application de la loi (la permissivité ne faisait pas partie de son vocabulaire) et sa remarquable intelligence (il est probablement l’un des hommes les plus brillants à avoir rempli une charge publique au Canada). Il n’a pas laissé de journal intime, et très peu de lettres personnelles subsistent. S’il a confié ses pensées et ses sentiments les plus profonds à ses amis, ils ne les ont pas rapportés. Ses contemporains l’ont plus souvent décrit tel qu’il était en société plutôt qu’en privé. Il aimait la bonne chère et le bon vin ; il était sociable ; doué pour l’opéra italien, il donnait souvent des concerts à Victoria ; il participait à une foule d’activités communautaires et menait une vie mondaine bien remplie. Sa confortable maison de la rue Cook à Victoria, où il s’installa définitivement en 1870, était entourée de grands jardins, d’un terrain de croquet et de trois excellents courts de tennis sur gazon (il fut l’un des premiers dans l’ouest du Canada à pratiquer ce sport sous sa forme moderne).

Peut-être la caractéristique la plus intéressante de sir Matthew Baillie Begbie était-elle son goût des contraires, auquel s’ajoutait un mépris de l’hypocrisie. Sa vie entière fut un paradoxe. Il appartenait à l’establishment, et pourtant ses jugements allaient à l’encontre des intérêts de ce dernier. D’un naturel autocratique, il savait traiter avec les gens du commun. Fervent royaliste, il s’entendait facilement avec les républicains américains. Tout en étant juge, il siégea au gouvernement. Bien qu’aimant la compagnie des femmes, dont bon nombre le lui rendaient bien, il demeura célibataire. En interprétant une loi, il préférait déterminer non pas ce qu’elle disait, mais ce qu’elle ne disait pas. Il trouvait du plaisir à relever l’hypocrisie, par exemple celle des Anglo-Saxons qui, tout en condamnant la coutume chinoise d’acheter une épouse, ne trouvaient rien à redire contre les contrats de mariage et les dots. Sa personnalité était fascinante mais difficile à cerner. Peut-être suffit-il de dire qu’il était un représentant de l’ère victorienne et qu’il fit son devoir – au grand avantage de son pays.

Une liste complète des sources documentaires sur la vie de sir Matthew Baillie Begbie se trouve dans la biographie exhaustive de l’auteur, « ... The man for a new country » : Sir Matthew Saillie Begbie (Sidney, C.-B., 1977).

Le corpus de documents le plus important se trouve aux PABC, principalement dans les collections mentionnées ci-dessous. Les pièces pertinentes de la Crease colt. comprennent des lettres de Begbie (A/E/C86/B39), les documents juridiques de Crease (Add. mss 54, vol. 1–15), et les papiers de la famille Crease (Add. mss 55, vol. 1–22), particulièrement vol. 22, file 4 (corr. diverse du juge Begbie). Dans les livres de procès de la Cour suprême de Begbie (C/AB/30.3N, 1–17) sont consignées toutes les causes qu’il a entendues au cours de sa carrière, sauf pour une période de 18 mois en 1861–1862 dont le volume manque. Il y inscrivait tous ses jugements et s’en servait dans une certaine mesure comme d’un journal. Parmi les autres collections pertinentes des PABC, citons : le journal et les notes diverses du juge Begbie, 1858–1874 (E/B/B41.1, .2) ; ses carnets de notes, 1876–1882 (E/C/B41.5) ; la correspondance qu’il a envoyée, 1865–1878 (C/AB/30.3J/B) ; les documents de la correspondance coloniale le concernant (GR 1372, F 142, incluant F 142A–142I) ; ceux du procureur général (GR 1372, F 18–71A) ; ceux du secrétaire de la colonie (GR 1372, F 326–376) ; et la O’Reilly coll., Peter O’Reilly diaries, 1858–1905.

D’autres dépôts importants de documentation comprennent ce qui suit : un certain nombre de collections de manuscrits sur la période, y compris certains traitant précisément de Begbie, dans la Bancroft Coll. de la Bancroft Library, Univ. of Calif. (Berkeley) ; la correspondance concernant les circonstances de sa nomination dans les Lytton papers (D/EK/024/78) du Hertfordshire Record Office (Hertford, Angl.) ; et aux AN, RG 13, A2, 52, file 170/1882 ; 84, file 170/1892, et les registres annuels, 1871–1894.

Nombre de jugements de Begbie ont été publiés dans The British Columbia reports, being reports of cases determined in the Court of Appeal, supreme and county courts, and in admiralty [...] (Victoria), 1 (1867–1889)–4 (1894–1896). Sa décision dans la dispute qui opposa l’évêque George Hills et Edward Cridge parut sous le titre de C.-B., Supreme Court, Judgement : bishop of Columbia versus Rev. Mr. Cridge ; judgement rendered on Saturday, October 24th, 1874, at 11:20 o’clock, A.M. ([Victoria, 1984]). On trouve les lois qui furent introduites durant son mandat dans C.-B., [Proclamations and ordinances, 1858–1864] (Victoria ; New Westminster, 1858–1864 ; copie aux PABC), et Legislative Council, Ordinances passed during the session from February 1864–March 1871 (8 vol., New Westminster ; Victoria, 1864–1871).

A. T. Bushby, « The journal of Arthur Thomas Bushby, 1858–1859 », Dorothy Blakey Smith, édit., BCHQ, 21 (1957–1958) : 83–198.— British Columbian (New Westminster), 6 déc. 1862.— D. R. Williams, Matthew Saillie Begbie (Don Mills [Toronto], 1980).— S. G. Pettit, « Dear Sir Matthew » : a glimpse of judge Begbie », BCHQ, 11 (1947) : 1–14 ; « Judge Begbie in action : the establishment of law and preservation of order in British Columbia » : 113–148 ; « His Honour’s honour : judge Begbie and the Cottonwood scandal » : 187–210 ; « The tyrant judge : judge Begbie in court » : 273–294.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

David Ricardo Williams, « BEGBIE, sir MATTHEW BAILLIE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 déc. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/begbie_matthew_baillie_12F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique:

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/begbie_matthew_baillie_12F.html |

| Auteur de l'article: | David Ricardo Williams |

| Titre de l'article: | BEGBIE, sir MATTHEW BAILLIE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1990 |

| Année de la révision: | 1990 |

| Date de consultation: | 1 décembre 2024 |